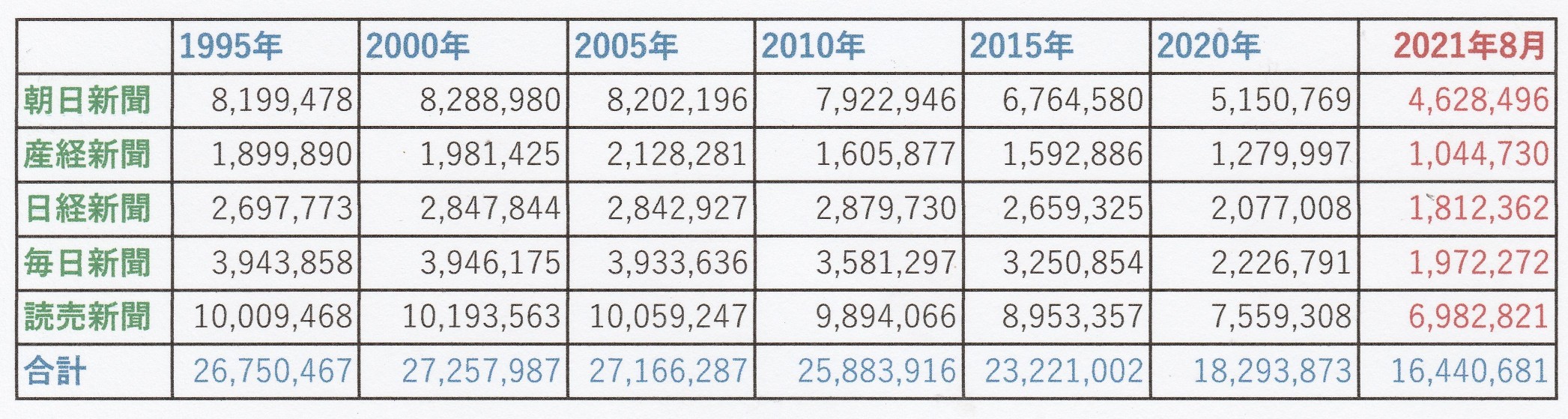

産経新聞社が新聞販売店に搬入する産経新聞の部数が、今年3月に100万部を下回った。1990年代には、約200万部を誇っていたから、当時と比較すると半減したことになる。かつて「読売1000万部」、朝日「800万部」、毎日「400万部」、産経「200万部」などと言われたが、各紙とも大幅に部数を減らしている。新聞の凋落傾向に歯止めはかかっていない。

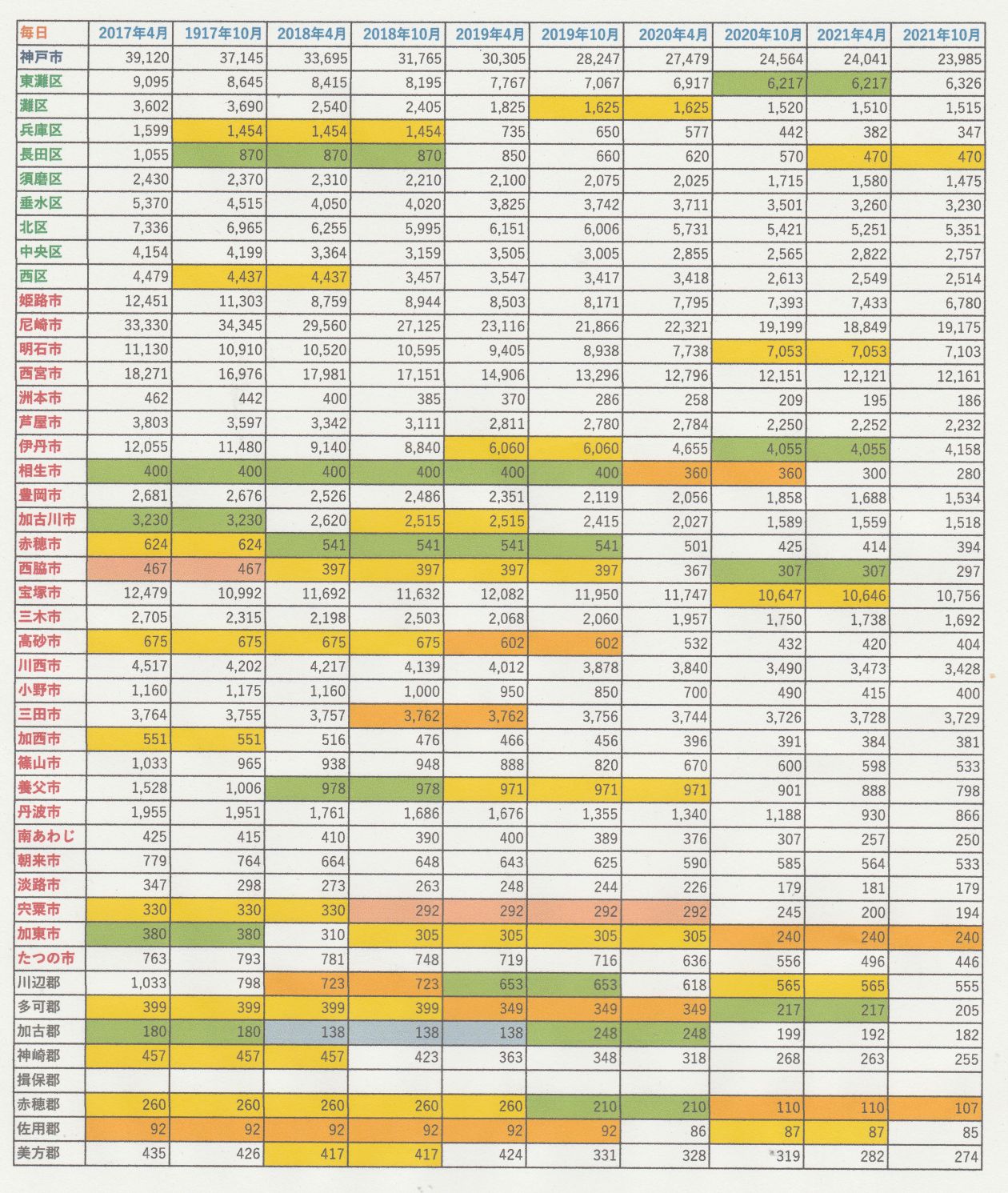

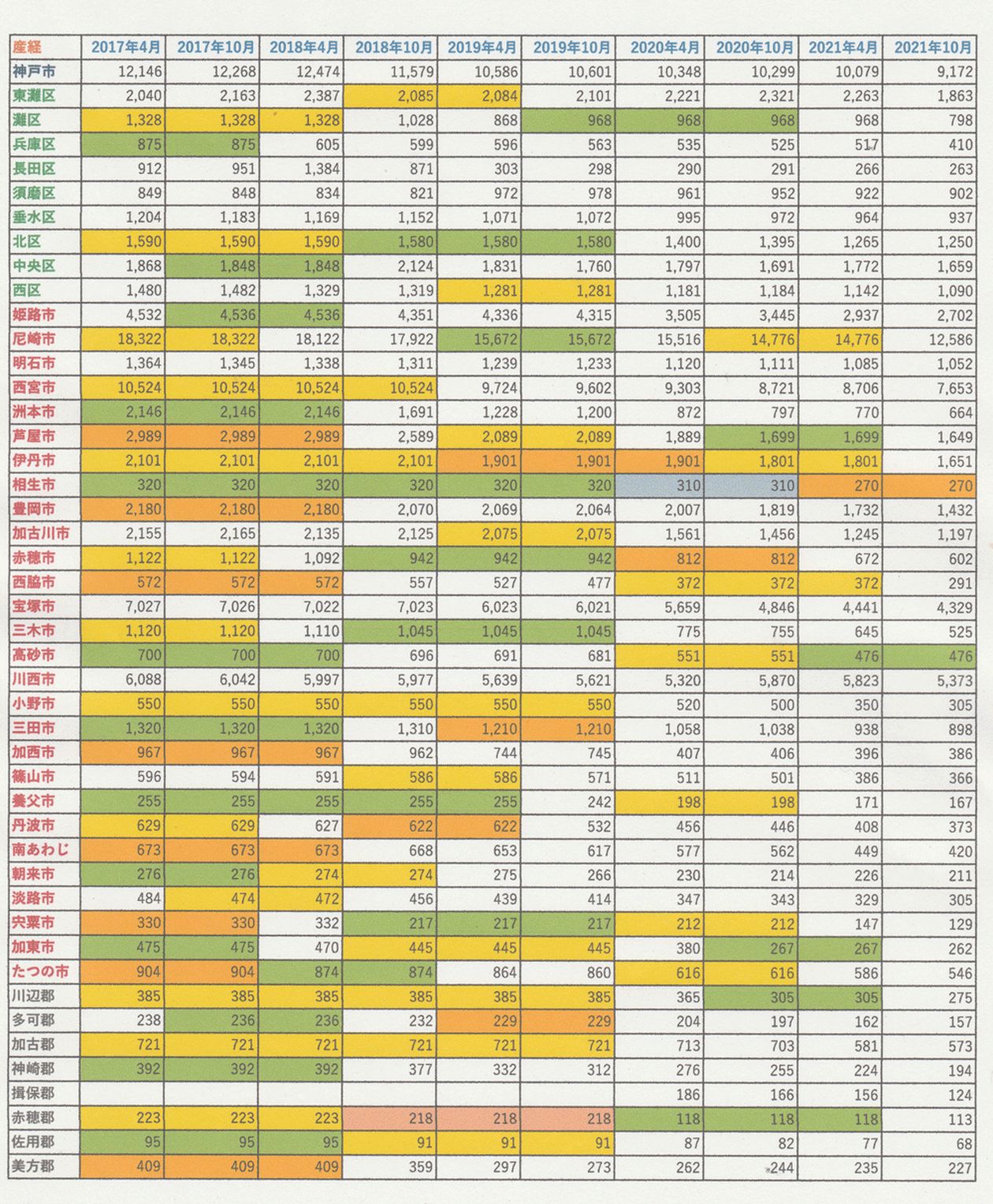

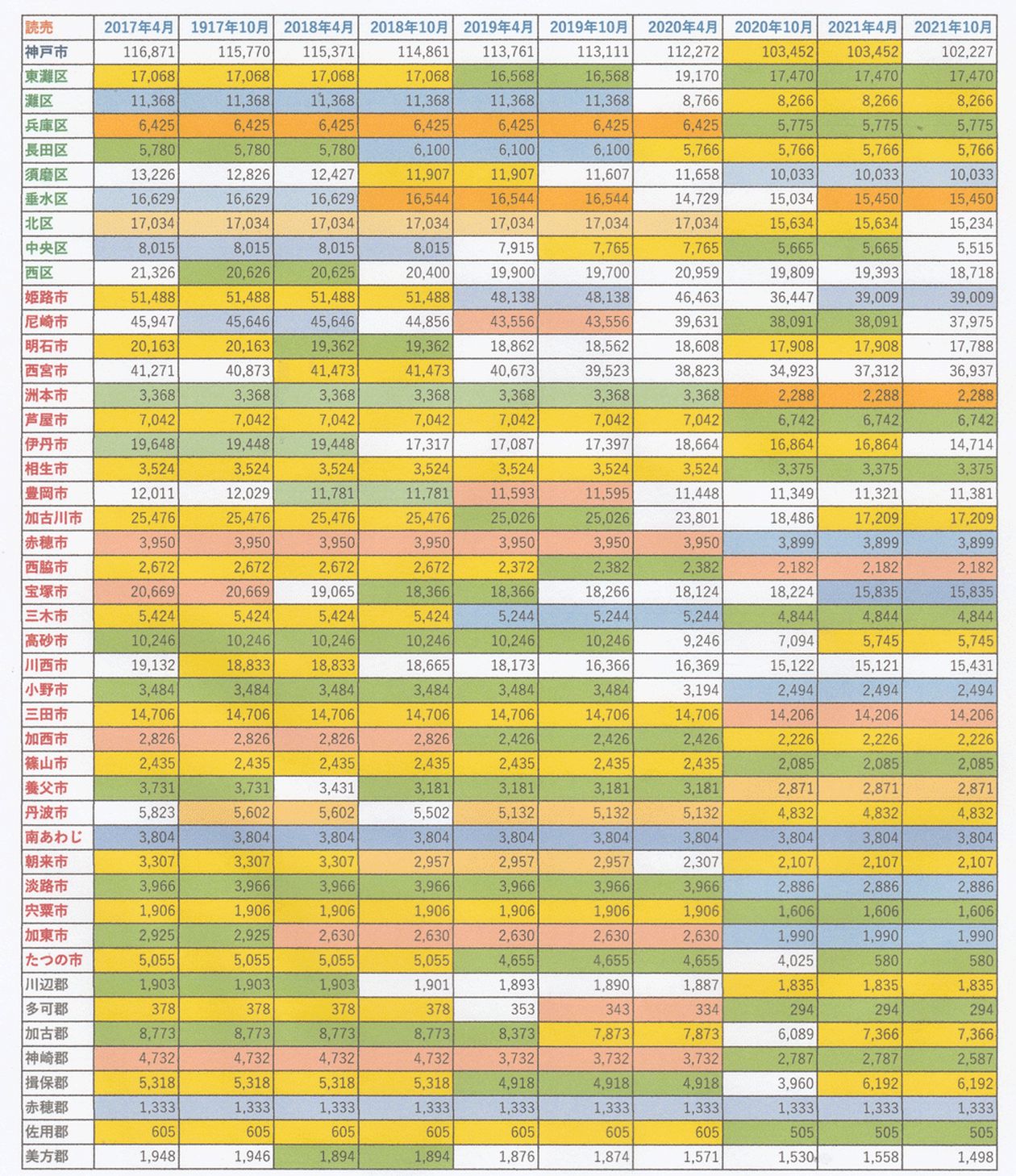

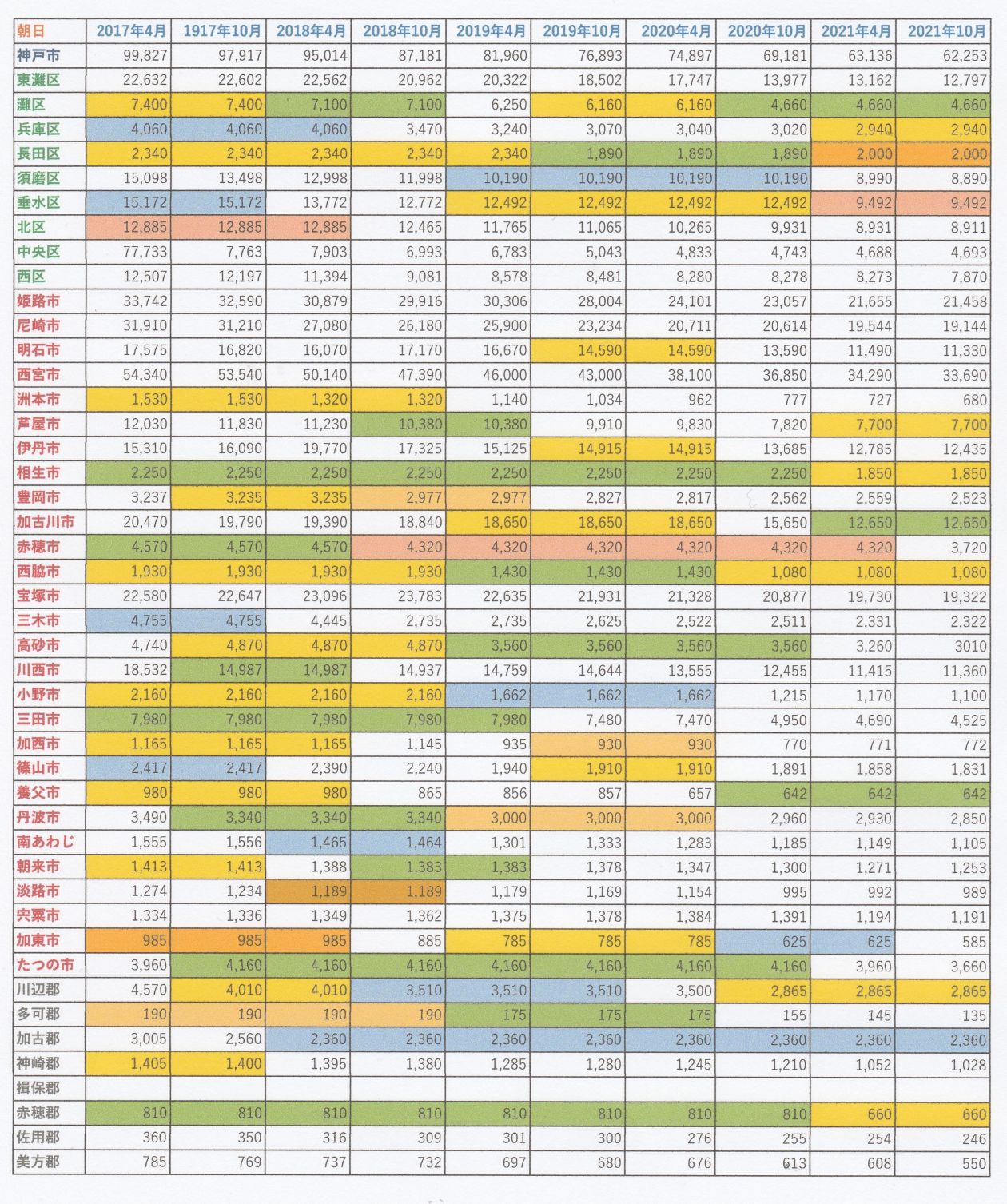

コンビニなどで販売される即売紙を含む新聞の総発行部数は、3月の時点で次のようになっている。()内は、前年同月差である。

朝日新聞:4,315,001(-440,805)

毎日新聞:1,950,836(-58,720)

読売新聞:6,873,837(-281,146)

日経新聞:1,731,974(-148,367)

産経新聞:1,038,717(-177,871)

旧ソ連のプラウダが消えて後、新聞の世界ランキングの1位と2位は、読売新聞と朝日新聞が占めてきた。しかし、現在の世界ラングを見ると、USAツデーやニューヨークタイムスがトップ争いを演じている。これはひとつにはコロナウィルスの感染拡大を背景に、電子版が台頭したことに加え、国際語としての英語の優位性が、それに拍車をかけた結果にほかならない。英語の電子媒体は、すでに地球規模の市場を獲得している。

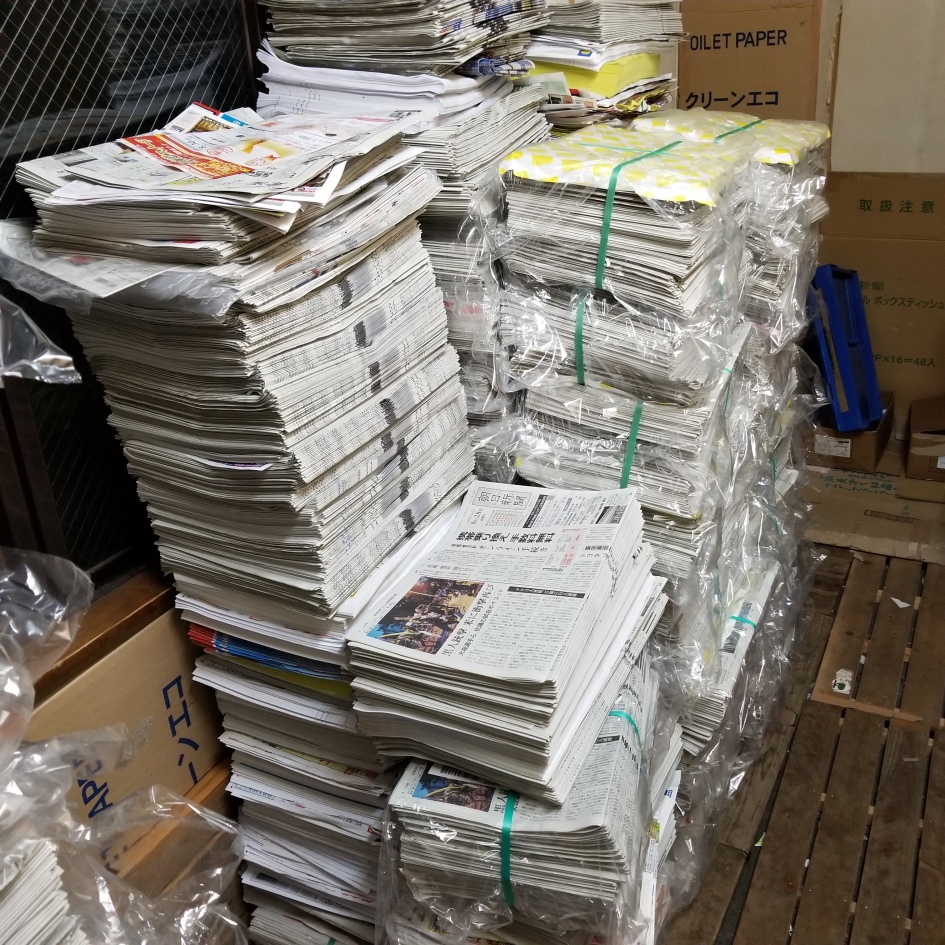

その結果、「紙」と「部数」の呪縛を排除できない新聞社は没落の一途を辿っている。公表部数そのものが全くのデタラメではないかという評価が広がっている。

◆新聞セールス団が新聞購読料を負担

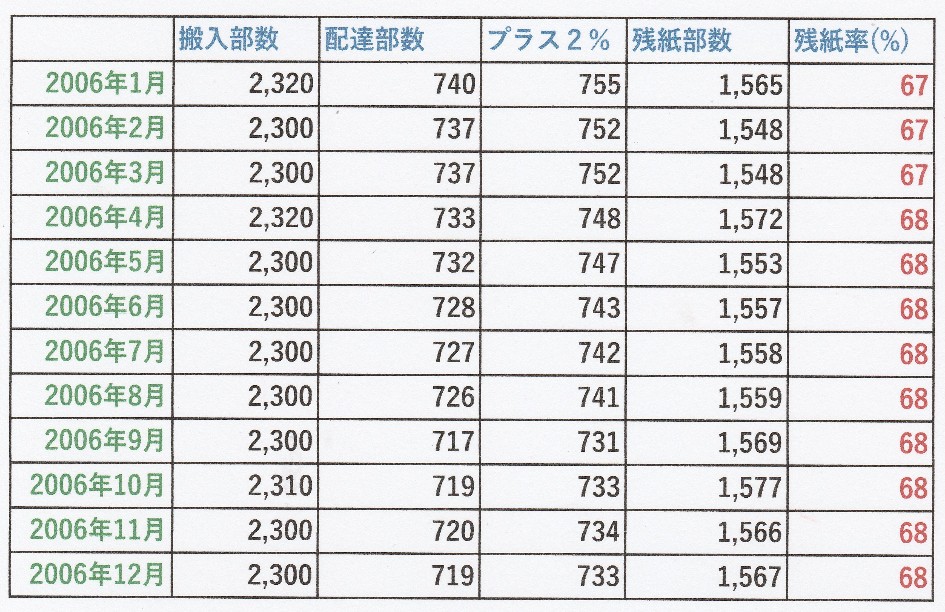

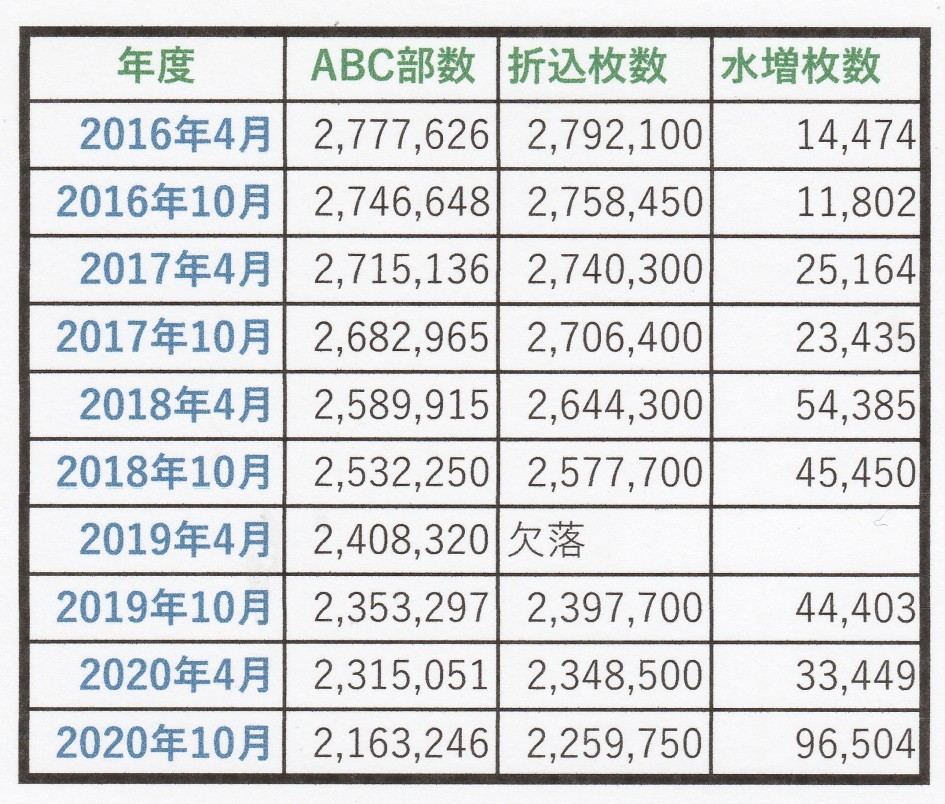

日本ABC協会が定期的に発表しているABC部数は、新聞の発行部数を示す公式データである。このABC部数の中に大量の残紙(配達されずに廃棄される「押し紙」や「積み紙」)が含まれていることが、周知の事実になり始めている。ABC部数と実配(売)部数の間にある大きな乖離が、社会問題としての様相を帯びてきた。

最近、ABC部数をかさ上げする新たな手口が明らかになった。それはニセの新聞購読契約書を作成して、それに整合させるかたちで、販売店の帳簿類の処理をして、「新しい読者」をABC部数に計上する手口である。

今年4月、わたしは元新聞セールス団の幹部から、ニセの新聞購読契約書を作成する手口が読み取れる内部資料を入手した。このセールス団は、2012年ごろから岡山県倉敷市にある朝日新聞倉敷販売(株)で新聞拡販活動を展開した。しかし、報酬の支払い額やニセの購読契約書などをめぐって朝日新聞倉敷販売と係争になった。

わたしが入手したのは、この事件の裁判資料である。

裁判そのものはセールス団幹部の敗訴だったが、裁判の中で、図らずもABC部数にグレーゾーンが生じるひとつの原因が露呈した。それはニセの新聞購読契約を作成して新規読者として計上する方法だった。しかも、帳簿上の整合性を保つために、ニセの読者の購読料をセールス団の側が負担していた。

実際、判決は次のようにこの手口を認定している。

「両者の間で協議がされた結果、原告(注:セールス団)と被告(注:朝日新聞倉敷販売)は、原告が偽造された契約書に関する新聞購読料を負担し、被告に対し、これを分割して支払う旨の合意をした」

実際、朝日新聞倉敷販売(株)は、セールス団の支払い負担を軽減するために、入店料(新聞拡販の成功報酬)を先払いしていた。金の流れは、「朝日新聞倉敷販売→セールス団→朝日新聞倉敷販売」となり、法的な汚点を排除した上で、新聞の公称部数を増やしていた。

◆倉敷市の朝日新聞のABC部数

ニセの購読契約書の枚数について元幹部は、

「朝日は、515枚あったことを認めている」

と、話している。現在、わたしは偽造枚数について調査中である。現時点では枚数を確定できないが、ABC部数に疑惑があることは、次のデータを見れば明らかになる。

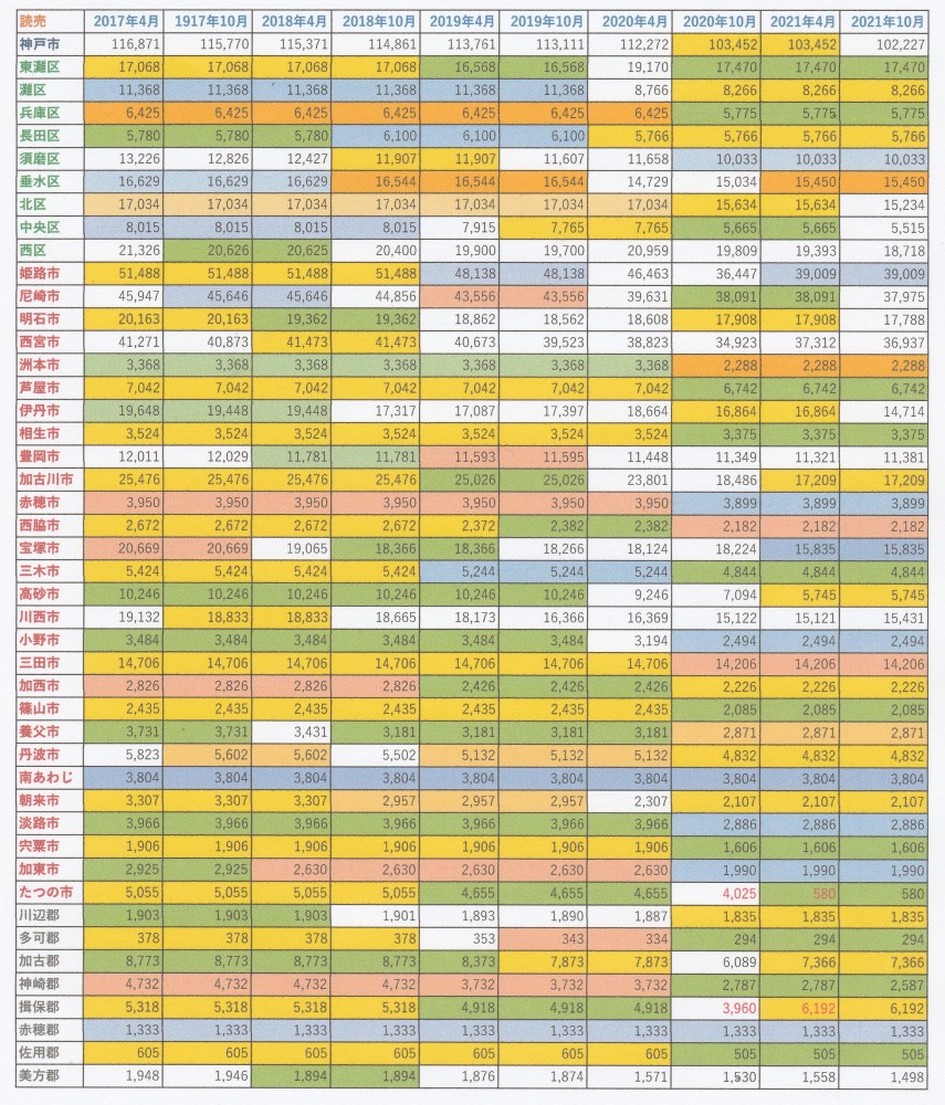

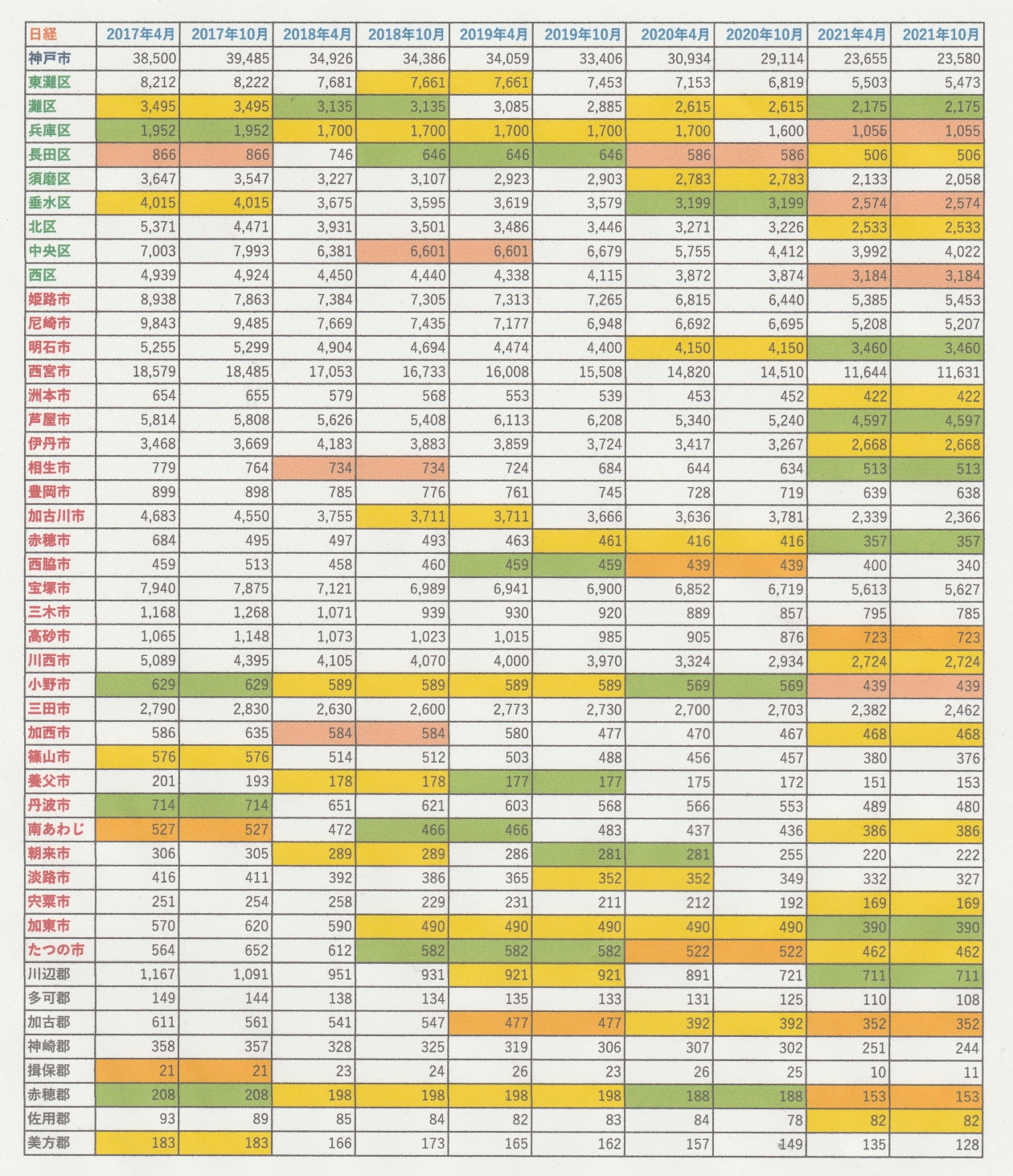

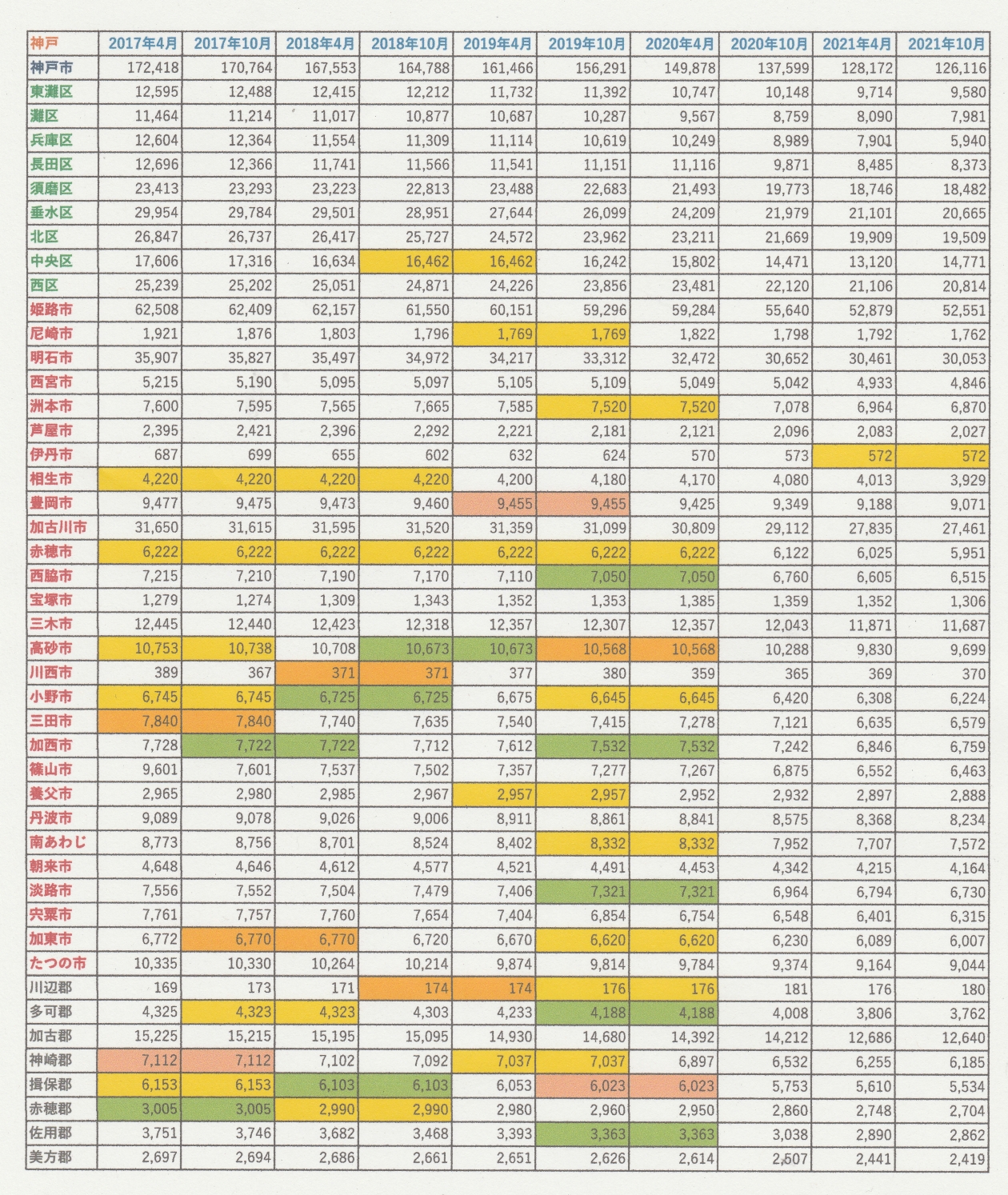

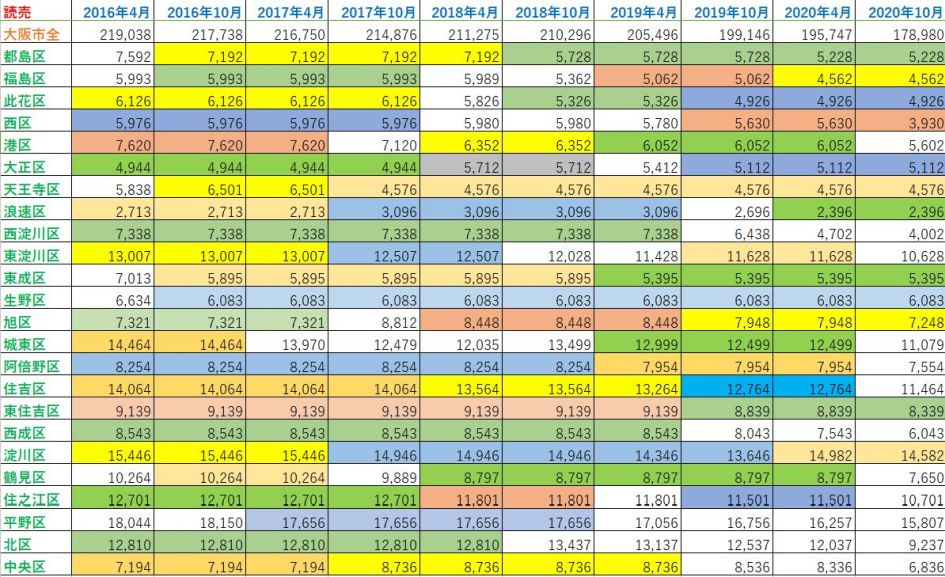

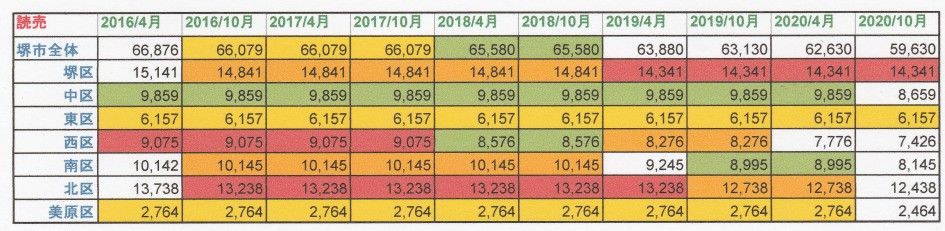

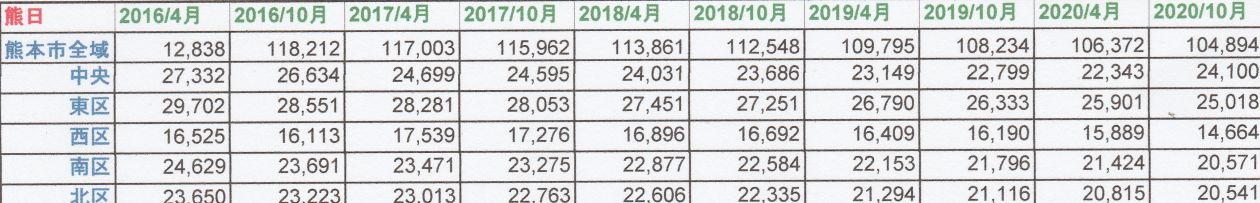

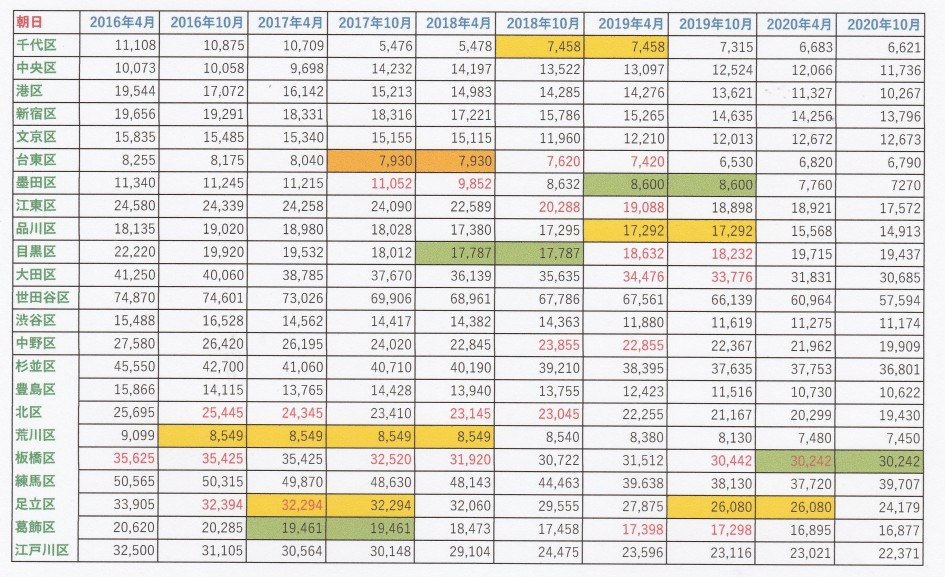

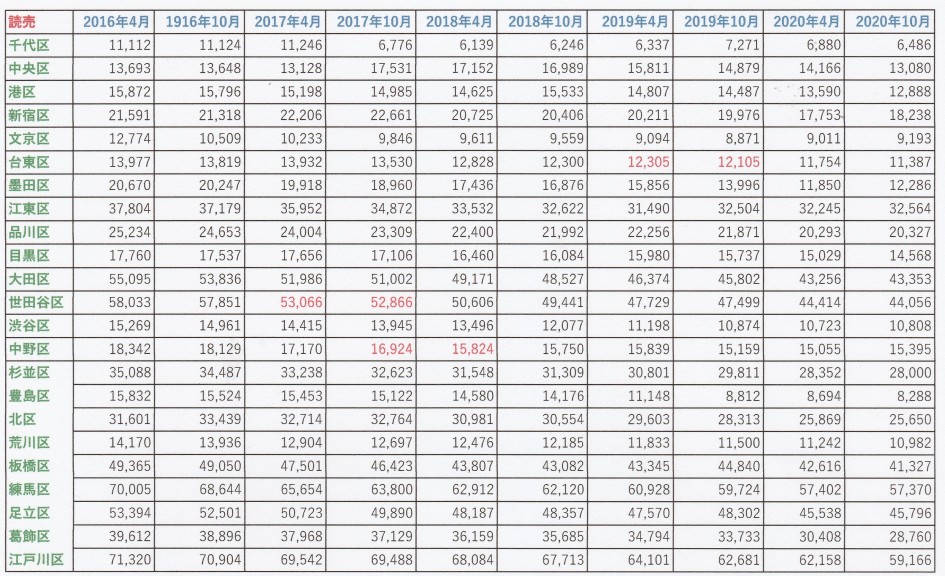

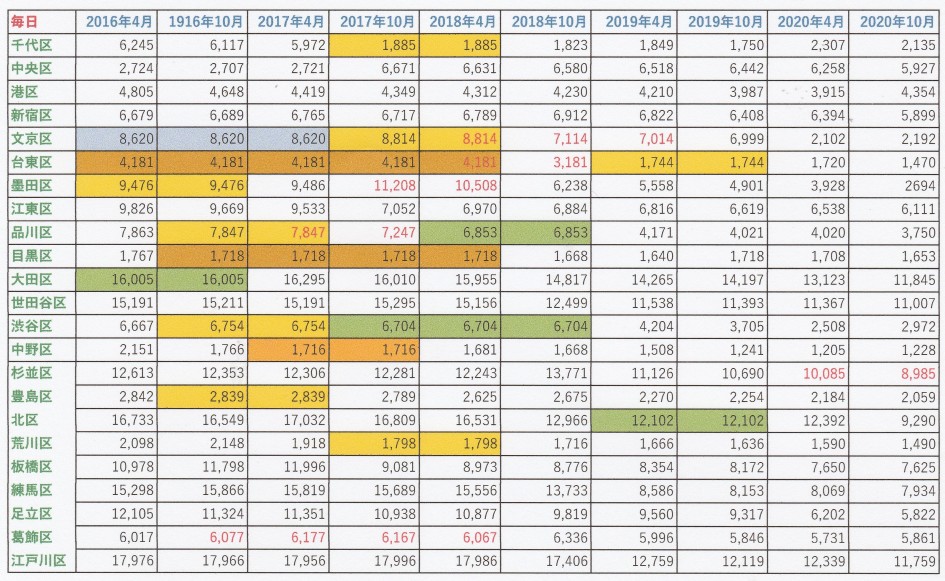

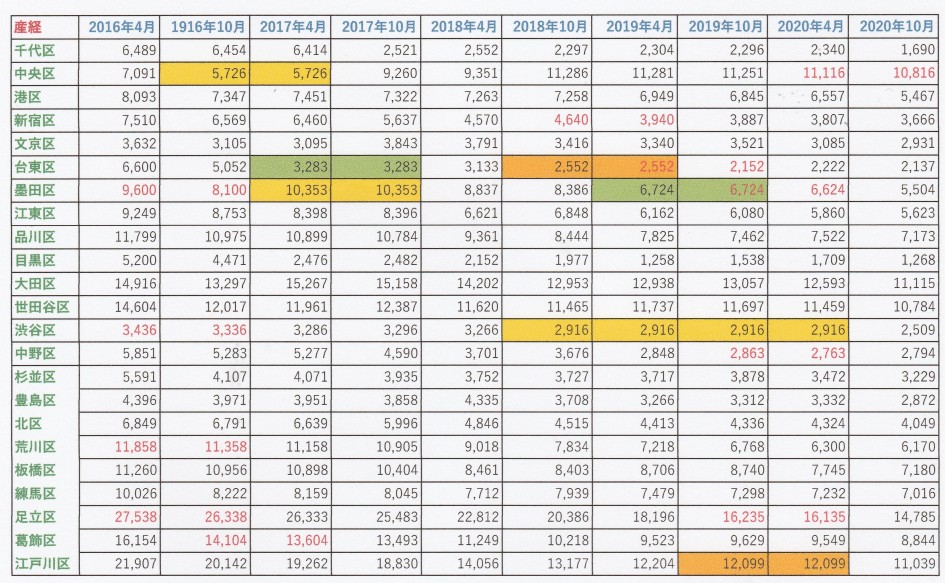

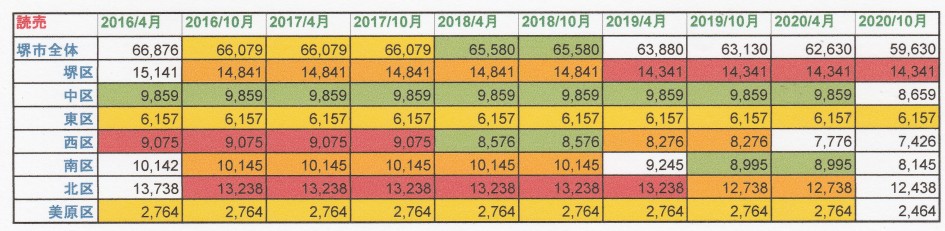

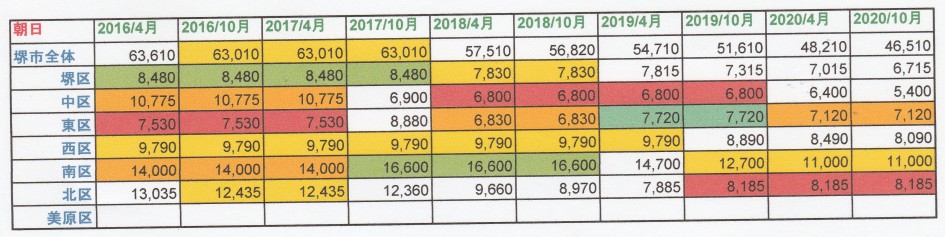

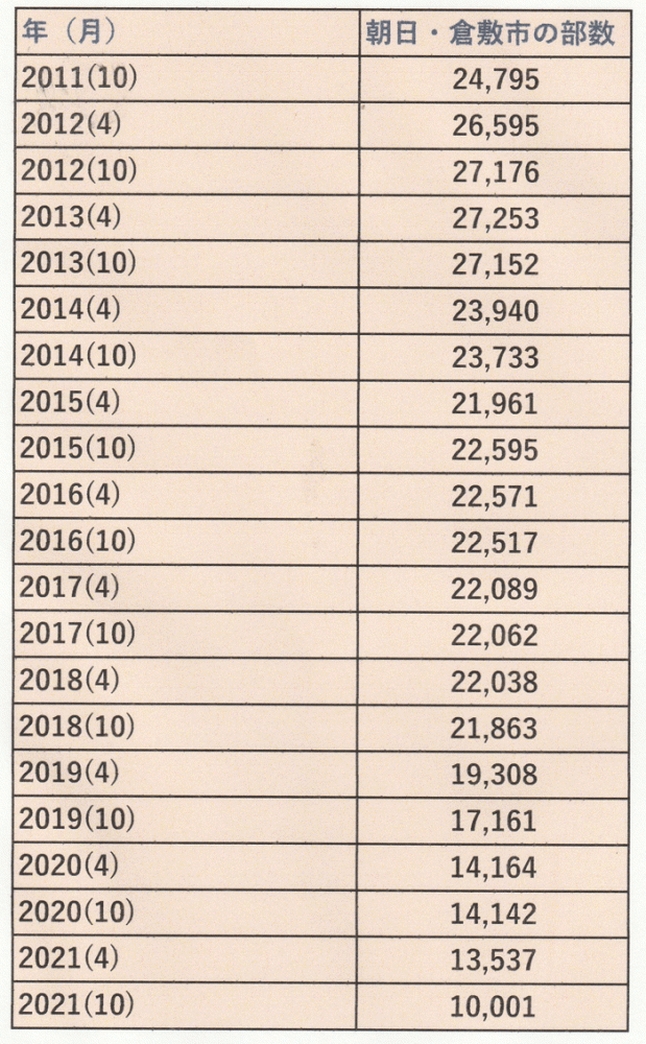

倉敷市における朝日新聞のABC部数の変化を示すデータである。期間は2011年10月から2021年10月の約10年。

半年で1000部から3000部ぐらいの変動が観察できる箇所が複数ある。常識的に考えて、倉敷市の朝日新聞の読者が半年で、1000人単位、あるいは3000人単位で変動することなどあり得ない。これは、ABC部数そのものが信用できないデータであることを示している。

筆者は、同じような手口を、他系統の新聞社の元セールス団員からも聞いたことがある。次のような手口である。

戸別訪問で、「タダでいいので新聞を配達させてください」と、話を持ち掛ける。承諾を得ると、実際に新聞を届ける。購読料は、セールス団が負担する。無料で新聞を配達し続けていると、数カ月後に公式に新聞購読契約を結んでくれることが多い。その際に成功報酬が手に入る。このケースでもABC部数は増えていることになる。

以上、紹介したように新聞社と販売店の間だけではなく、販売店と新聞セースル団の間でも、ABC部数をかさ上げするための裏工作が行われているケースがあるのだ。販売店がセールス団に対して「押し紙」をする構図がある。

◆巨大のメディアの汚点とメディアコントロール

海外では、出版物の水増し表示に対しては厳正な措置が下される。たとえば米国テキサス州の『ダラス・モーニングニュース』は、1980年代の半ばに、ライバル紙から発行部数の水増しを告発されたことがある。2004年になって同社は、事実関係を認めた。日曜版を11.9%、日刊紙を5.1%水増ししていたことを確認した上で、広告主に2300万ドルを払い戻したのである。

しかし、日本ではABC部数の水増しが、堂々と横行している。裁判所や警察もこの件に関しては黙認してきた。巨大メディアの汚点を握ることで、メディアコントロールが可能になるからではないだろうか。大半の新聞研究者もABC部数の闇にはタッチしない。

USAツデーやニューヨークタイムスの躍進に象徴される電子メディアへの移行の中で、日本の新聞社は、近い将来に行き場を失う可能性が高い。地球規模で日本の新聞社を見ると、「ならず者」の集まりにしか映らないのである。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu