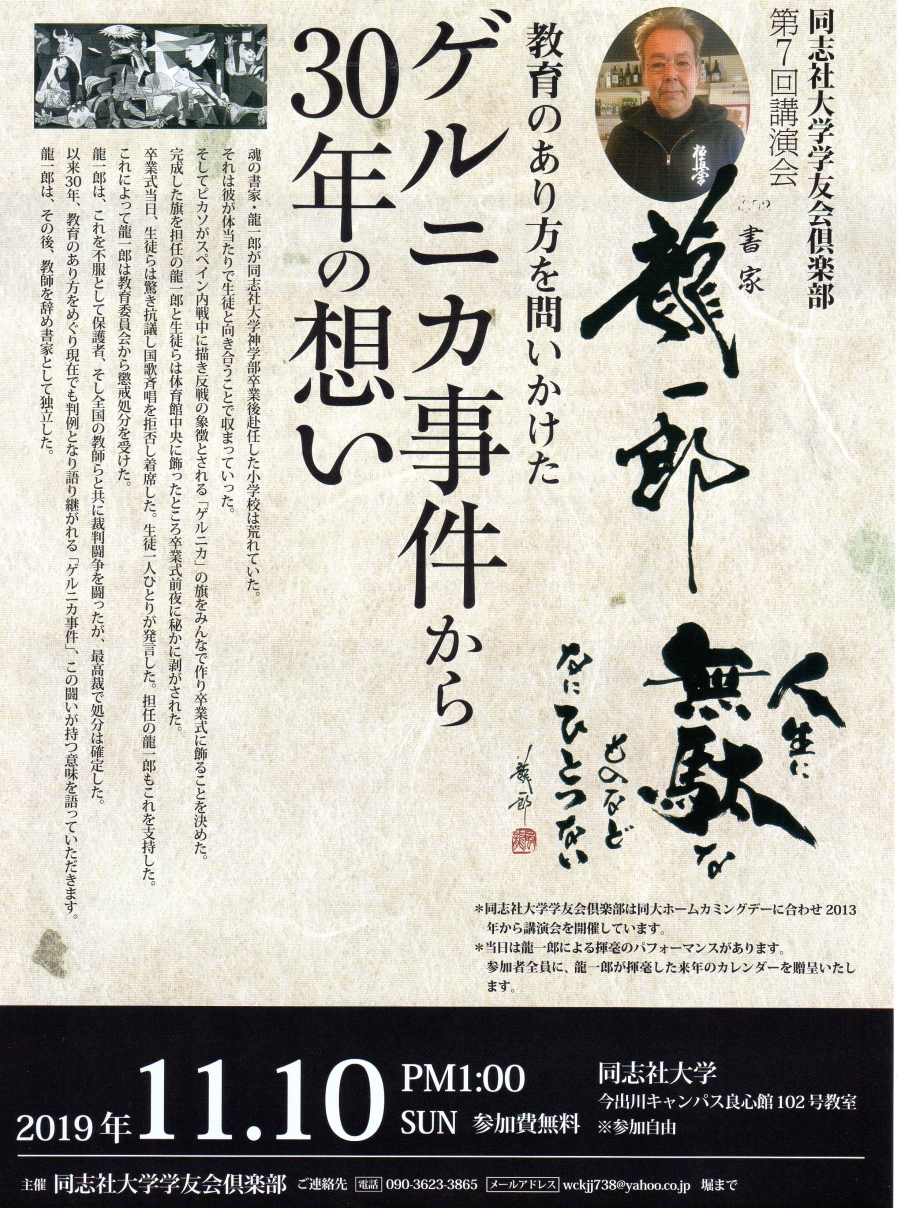

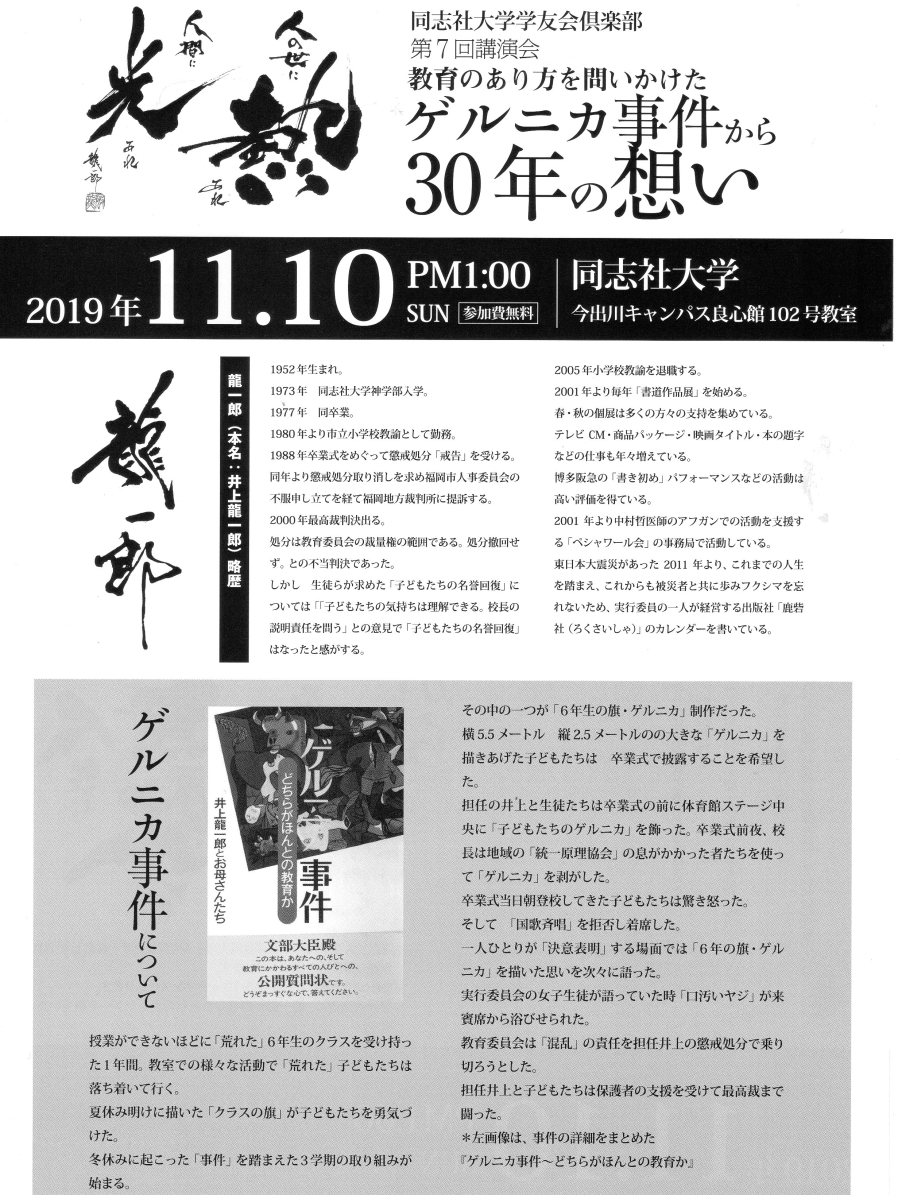

11月10日、同志社学友会倶楽部主催の、書家・龍一郎(本名:井上龍一郎)さんの講演会『教育のあり方を問いかけた ゲルニカ事件から30年の想い』が開催された。

会場となった同志社大学良心館の教室には約100名の聴衆が集まった。龍一郎さんが学生だった頃、この建物はまだなかった。

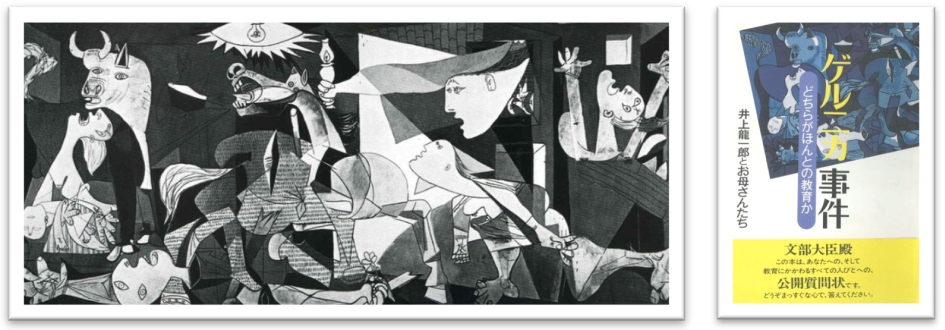

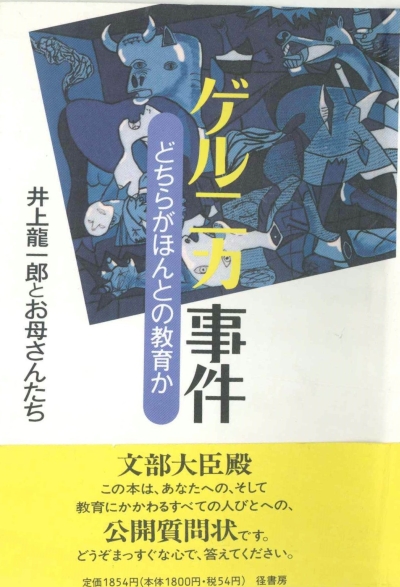

教壇の黒板には、児童が作成した「ゲルニカ」を美術の先生が縮小模写した「ゲルニカ」が飾られた。縮小版でもかなりの迫力があるが本物は縦が2.8m横が5m以上あるのだから、もし完成したての「ゲルニカ」が長尾小学校の舞台に飾られていたら、事件にはならなくとも、児童にとっては一生忘れられない卒業式になっていたことだろう。

しかし、そんな素敵な日は訪れなかった。――

龍一郎さんは長尾小学校赴任後、6年3組の担任を任されるが、そのクラスは荒れていて、登校時間に誰一人教室にやっては来ない。唯一児童の興味は校庭でサッカーをすることだけだった。ランドセルも教科書も鉛筆も持ってこない児童たちに向かい合った龍一郎先生は、「よかばい、それならサッカーをやろう」と、朝7時に出勤し、一日中児童とサッカーに明け暮れた。4月から5月になると、気温が上がる。これが幸いした。児童たちは元気でも、さすがに暑い中一日サッカーをしているほど体力はない。2時間目が終わったころに児童が疲れだし「ちょっと教室へ戻ろうか」となった折を見て、龍一郎先生はようやく授業を始めるきっかけを得る。「人間なんでも『義理人情』なんですよ」と笑いながら児童の授業参加の理由を龍一郎さんは、冗談のように紹介する。「あれだけサッカーやらしてもうとるんやから、ちょっとは授業ば、聞いてや」と児童はサッカーを好きなだけやらせてくれた龍一郎先生に「義理」を感じて授業を受けるようになったわけだ。

こう言ってしまうと、とても簡単で単純なようだが、小学校の先生が毎日、朝から午後まで1カ月以上児童にサッカーをやらせる(一緒にやる)のは、そうたやすいことではない。今日であればまず、管理職から制止されるだろうし、そもそも「サッカーをやりたそうだから、とことんやらせよう」と発想する先生は、ほとんどいないだろう。

龍一郎先生は荒れて授業にならなかった6年3組の児童の心を、まずは「サッカーをやりたいだけやらせる」ことで和ませてゆき、学習への興味を喚起していった。

◆「ゲルニカ事件」を経て、裁判闘争に立ち上がる

おそらく、龍一郎さんは、こういうことが簡単に発想できる、稀有な人間性の持ち主なのだ、とわたしは確信している。講演の中では「ゲルニカ問題」を取り上げた「筑紫哲也のNEWS23」の映像が流された。この映像に出てくる龍一郎さんの容姿の「好青年」ぶりについては本通信で以前にも言及したが、どう見ても20代後半か30代前半にしか見えない。ところが、休憩時間に「あれはいくつの時撮影されたものでしたか」と伺ったら、「たぶん42,3の頃やね」といわれ、また仰天した。龍一郎さんは「ああいうときは、うぶに振る舞うんよ。きょろきょろしたり、臆病そうな顔したりしてね」と画像に出てくる自身を、しっかり演出していたことを告白してくれた。たしかにそう言われてみれば、外見もそうだが振る舞いによって「若い」と感じさせられていることにあとで気がついた。

講演の開始時に、少々お酒を召し上がったと思われる、龍一郎さんと同じ神学部の伝説的な先輩が、何度か大きな声を発せられた。「大丈夫かな」とやや心配したが、龍一郎さんはその先輩に視線を送ることもなく、全く意に介さず話を続けた。そのうちに大声を出していた先輩もまったく発語しなくなった。

龍一郎さんは、日頃多弁ではない。どちらかと言えば、にこにこしながら、ひとの話を聞いている姿が頭に浮かぶ。ところがいったん話を始めると、絶妙なタイミングで冗談をはさみ、無駄な話に逸れることもなく、流れるように話が進んでゆく。聞いている者で退屈したり、眠くなった人は誰一人いなかっただろう。

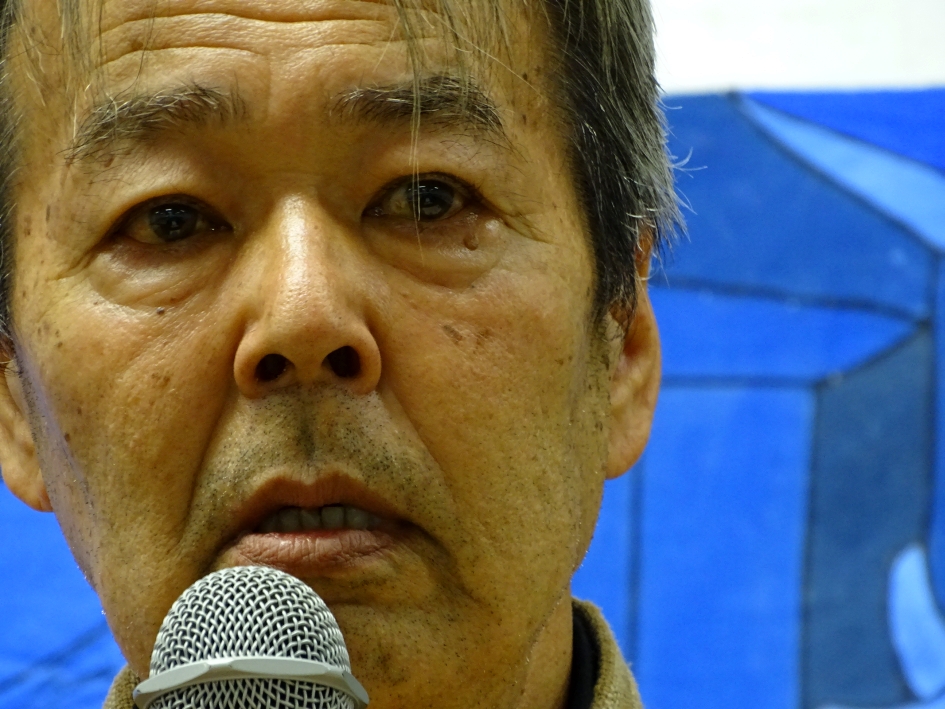

語りがうまい、というだけではない。龍一郎さんの立ち振る舞い、特に「目」が聞く人の心を強く摑む。きっと長尾小学校6年3組の児童たちも、龍一郎先生の「目」にやられたに違いない。こんなに澄んだ目をした人、そして怒りを語るときには、温かみの中に「凄み」を滾らせる「目」を持った人を、わたしは他に知らない。

そして、児童に指導するばかりでなく、むしろ自発性を発揮させる能力は、いくら経験を積んでも、できない教師には真似できるものではない。学年全体の児童が、映画のスクリーン大の「ゲルニカ」を学年の旗として描く。「子供には無限の可能性がある」といわれるが、その可能性を引き出し、現実化させるには、良き環境や大人との出会いがなければ、容易なことではない。

小学校の先生として、龍一郎さんは超一流であったことは、児童の心を摑む人間性だけではなく、教育委員会から新任数年で「教師を指導する」機関に引き抜かれた事実が物語る。将来を約束される「超エリートコース」に抜擢されていたのだ。そして龍一郎さんは、同志社大学神学部の出身だが、実は数学を最も得意としており「教師を指導する」機関在籍時の担当も算数だったそうだ。

その元エリート先生が、「ゲルニカ事件」を経て、裁判闘争に立ち上がる。教育委員会から呼び出しを受けて、処分の言い渡しに出向いた際、文書」を手渡されたときに、片手で受け取ろうとしたら「両手で受け取れ!」と言われ、怒った龍一郎先生は処分を記した紙を片手で奪い取り、処分理由に児童の行為が記されていることを知り「処分理由を書き直せ!」と担当者に迫った。担当者は事務的な内容を三度繰り返したそうだが、こういう時の龍一郎さんが、どんな目をして、怒気を隠さなかったかは、見ていないわたしにも想像できる。

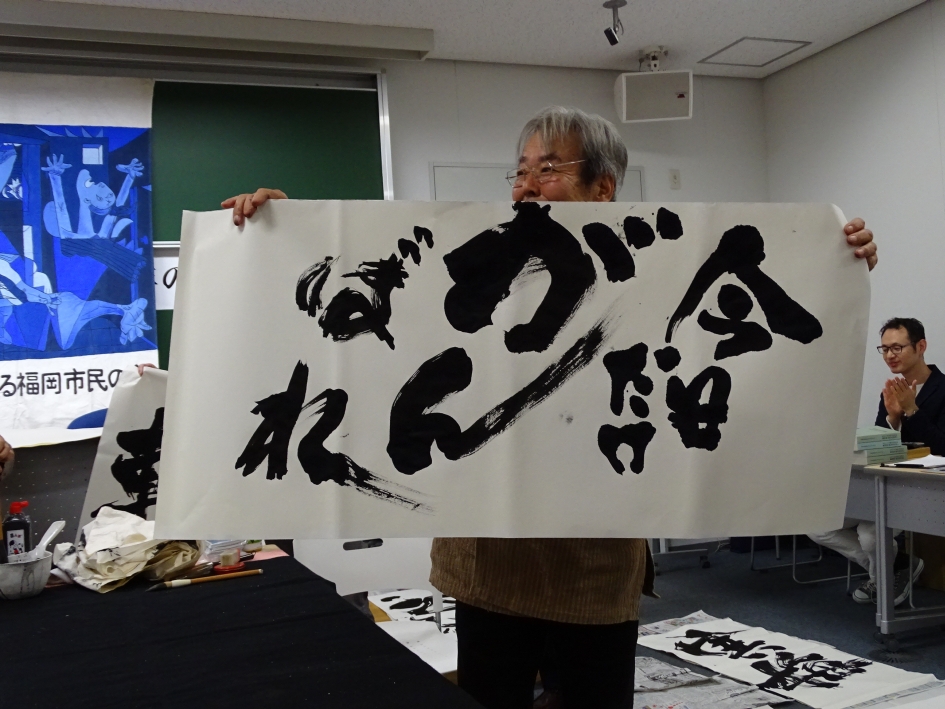

◆書家・龍一郎さんが披露した揮毫の実践

そして、一言でいえば「これほど優しい」人はそうそういない。講演後揮毫の実践を龍一郎さんは披露した。「良心」、「絆 望むことは あなたと生きることだ」の二枚を書いたのち、参加者の希望のリクエストに応えて「寒梅」、「いのち」、「繋ぐ」を書き上げた。最後に小学校の現役の先生が「言葉は思い浮かんでいないんですけど、先週権力側に潰されそうになって気持ちがへこんでいます」との言葉に、龍一郎さんは「逆らわないほうがいいですよ」と冗談で返し「子どもたちのための教育を作りたいと思っているんですけど、きょうの先生のお話を伺って、是非、『喝』というか『励まし』の言葉を頂けたら」とのリクエストに「流されて」とか「穏やかに」とか「静かに」とかと、またしても冗談を飛ばした挙句龍一郎さんが揮毫したのは、「今日だけがんばれ」であった。

2分おきに笑いを誘う、なごやかな雰囲気の中で、龍一郎さんは「ゲルニカ事件」を語った。裁判中は、毎週水曜日弁護団会議を夕方6時から早くても12時までこなし、全国400か所以上で講演を行い、裁判資金を捻出していたという。心身とも限界に近い状態だったのではないかと想像される。現在の松岡同様、重度の糖尿病になったそうだ。そこまでして龍一郎さんが闘ったのは、自分の名誉や権利のためではなく、「児童」が罰せられたことへの教育者としての憤りであったに違いない。

濃密に「ゲルニカ事件」を語り、揮毫の実践では顔中に汗をかき、参加者を何度も爆笑させた龍一郎さんのお話は、参加者の心を強く揺さぶったことだろう。

◆「言わんでいいこと言うてしもうたね。誰にも言わんとってね」

わたしたちにとってこの日は特別な日となったが、実は龍一郎さんにとっても、忘れられない日となったであろう。開場前、荷物を持って同志社大学の校門を入ってくる龍一郎さんと偶然出くわした。挨拶をかわし「お体はお元気ですか」と伺うと「うん。まあまあやけど。今朝ねお袋が亡くなったんよ。5時ごろ電話かかってきて」――わたしは言葉を失ってしまった。その後短い会話のあと「言わんでいいこと言うてしもうたね。誰にも言わんとってね」と仰った。

にもかかわらず、何事もなかったかのように龍一郎さんは、講演、揮毫など、この日の仕事を終えた。プロである!

この原稿が掲載される12日は龍一郎さんご母堂のご葬儀の日でもある。

講演も揮毫もご母堂ご逝去の日にこなしていただいた龍一郎さんに再度感謝申し上げます。

なお、この日、3・11以降、龍一郎さんが揮毫し毎年発行されている鹿砦社カレンダー2020年版が出来上がり、参加者全員に配布された。

◎[参考動画]講演当日、龍一郎さんが披露した揮毫「良心」(堤泰彦さん撮影)

◎[参考動画]講演当日、龍一郎さんが披露した揮毫「絆」(堤泰彦さん撮影)

[関連記事]

◎書家・龍一郎さんが長年の沈黙を破り、11月10日同志社大で語る「教育のあり方を問いかけたゲルニカ事件から30年の想い」(2019年10月15日)

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。