われわれは、6月29日付けの本通信で、「関西カウンター」の理論的支柱・金明秀関西学院大学社会学部教授の隠された暴力事件について確たる証拠資料を摘示し報じ各方面に大きな反響を及ぼした。

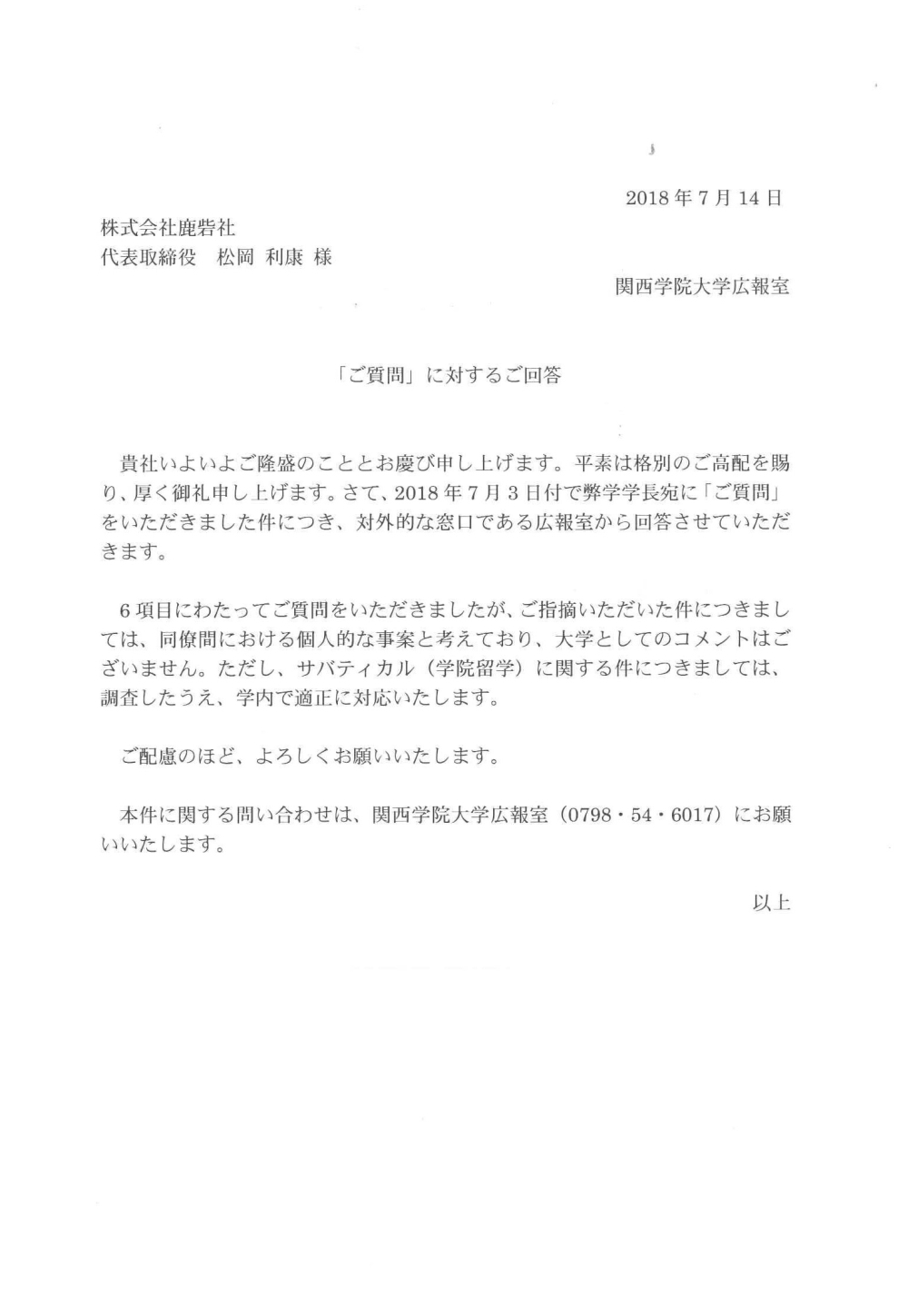

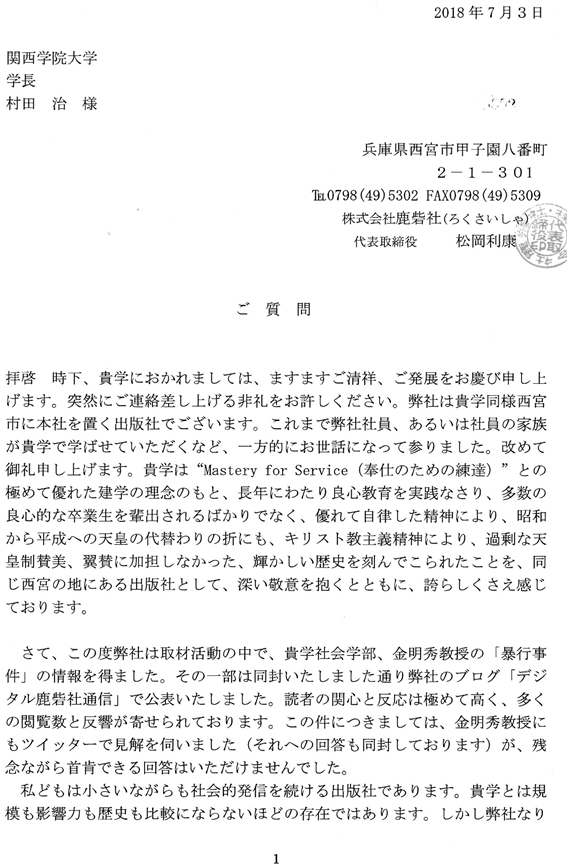

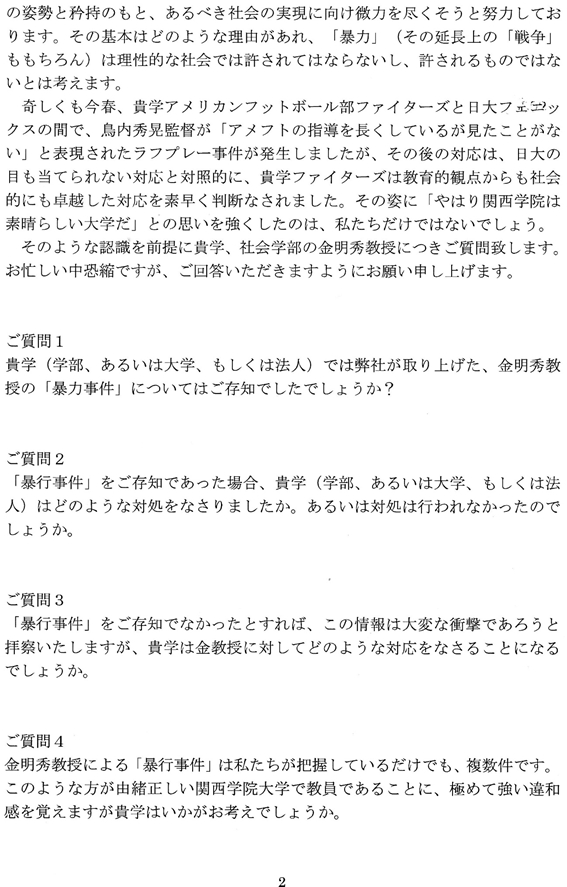

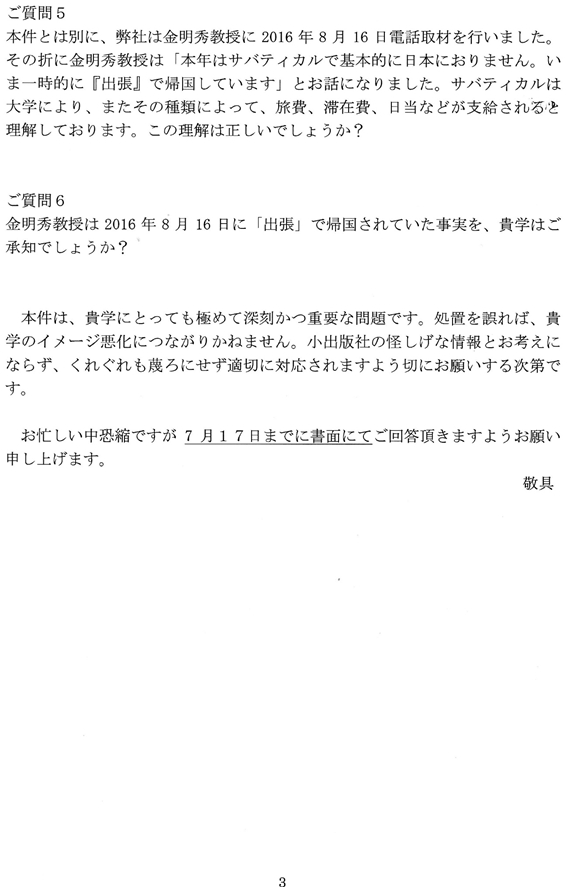

次いで7月4日付けの本通信で〈【金明秀暴力事件続報】関西学院大学へ質問書送付!〉を掲載した。同日の通信の中で、

〈そこで取材班は鹿砦社代表松岡利康名で7月3日、関西学院大学村田治学長に対して「ご質問」を郵送し7月17日までに回答を頂けるようにお願いをした。

この「ご質問」は「公開質問状」ではないので、本日ここでその内容を明らかにすることはできない。鹿砦社は関西学院大学に対してなんらの悪感情を持ってはいないし、逆に同大学の建学の理念や歴史には正直なところ深い敬意を抱いている。よって、しばき隊幹部や事件隠蔽関係者に送付したような「質問書」とは、かなりトーンも異なるものである。

日大との対比で、優れた人権感覚と教育的視点、学生に対する眼差しを体現し、世間からも高い評価を受けた関西学院大学のことであるから、必ずやわれわれの「ご質問」に対して誠実なご回答を頂けるものと、取材班は信じている。ご回答を頂けた暁には内容に差しさわりのない範囲で読者諸氏にもその内容をご紹介することとしたいので、是非7月18日以降の本通信にご注目頂きたい。〉

と読者諸氏にはご案内した。つまり昨日17日が回答期限であった。関西学院大学から、17日午前、以下の通り回答を頂けた。回答は頂けたものの、一部を除いて、私たちの質問への明確な返答はない。最低限のマナーは守っていただけたかもしれないが、この回答では、問題の本質を解き明かす筋道にはならない。

相当な敬意を払いながら関西学院大学にはお尋ねをしたのだが、頂いた回答は、問題の本質部分に触れていない。現在も教壇に立ち続けている金明秀教授は、確実なだけでも2件の暴力事件を引き起こした人物である。極めて重大な問題ではないか。

理由の如何を問わず、他人に暴力行為を振るう(それが子供時代であれば「むかしの話」で済ませられるが、大学教員就任以降である)人物が大学の教員であることは、場合によっては、「学生が暴力の被害者になる」ことの可能性を示すだろう。その危険性に関西学院大学は、気が付かないのか、あるいは黙認するのか。

すでにネット上では明らかになっているので、この際被害者の方のプロフィールも部分的に触れておいた方がよいだろう。実は被害者は金明秀教授と同じ、関西学院大学社会学部の教員の方である! つまり今回の「金明秀教授暴力事件」は学内問題でもあるのだ。しかも被害者は、いわゆる「日本のマジョリティ」ではない。日本社会でマイノリティとされる(例えば在日コリアンなど)方である。したがって、金明秀教授が「レイシャルハラスメントに腹を立てて殴らざるを得なかった」という理由は成立しない。

取材班には事件直後からの膨大な資料が各方面から届けられている。事件直後に金明秀教授が被害者の先生に送った、仰天する内容のメールもある(金明秀教授、関西学院大学の態度を観察し、必要に応じて公開してゆく)。

そして、取材班とは全く別に「新世紀ユニオン」委員長が7月13日付けの自身のブログで「暴力事件に関する関西学院大の不可思議な対応!」と題し、以下のように報告をしている。

〈新世紀ユニオンでは7月9日付けで関西学院大に内容証明郵便で団体交渉を申し入れました。その内容は以下の通りです。

貴大学教員であり、当ユニオンの組合員であるA教授に対する金明秀教授の暴力事件とその後の蒸し返し等に関する貴大学の対応に付いて以下の通り団体交渉を申入れます。

団体交渉申入書

1、日時 7月30日(月)午後1時~3時

2、場所 貴大学会議室もしくは貴大学が用意する会場、もしくは当ユニオン事務所のいずれか。

3、議題 金明秀教授の暴力事件に関する貴大学の管理責任、その他。

4、参加者 貴大学の責任権限ある者並びに事件の詳細を知る人事部小橋人事課長・社会学部弓山事務長の出席希望。

当ユニオン出席者は団交応諾確認後募集します。約5名前後を予定。

以上に付いて、回答を当書面送達後一週間以内に書面にてお願いします。

このように、事件の詳細を知る人物の名も2名記してあるのに、関西学院大側の回答書は(1)議題の「その他」とは何か(2)管理責任という内容に付いて貴組合の要求事項を示せ(3)「蒸し返し」とは具体的に何を指すのか?と聞いてきました。言わば「とぼけ戦術」です。

関西学院大の回答はその上で30日は「調整が困難」だから「いくつか候補日をあげて頂きたい」というもので、しかも書面に印かんもない書面でした。

普通団交で提示した期日がダメな場合、変更する日時を相手側が提示するものですが、こちらに候補日を提示させるというのは大変失礼な対応です。

金明秀教授は暴力教授で有名な男で、被害者のA教授は13回も顔や喉を殴られ声帯を潰されるなど大けがをしました。警察に被害届を出しましたが警察が和解するよう促したので双方の弁護士の間で和解が成立していました。金明秀教授の代理人弁護士はこの暴力を明確に謝罪しています。ところが金明秀教授は和解条項に違反するように、学内でA教授への暴力を否定する言動を振りまき、A教授に精神的苦痛を与え続けています。これらの事は人事部小橋人事課長・社会学部弓山事務長に報告しています。しかし彼らは何もしませんでした。

重大な事は、金明秀教授が他にも暴力行為を行っていることです。関西学院大側がこうした金明秀教授の暴力事件とその否定を見て見ぬ振りをし、とぼけて団体交渉を逃れようと画策していることです。なぜ関西学院大が金明秀教授を庇い、暴力に対し管理者としてキチンと処分しないのかは不明です。

労働契約法第5条は労働者への安全配慮義務を定めています。金明秀教授に暴力を振るわれ、一度は解決金を加害者が払うことで和解したのに、金明秀教授が暴力を否定する発言をしている事を大学側が容認していること、このような管理責任の無い、文字通り無責任が。金明秀教授の暴力を繰り返させる原因ではないかと思われます。管理責任とは安全配慮義務であり、暴力事件を引き起こしている教授に対する大学の管理責任が問われています。暴力事件の被害者が複数に達している事を関西学院大は知っているのに知らない振りをしています。

関西学院大学は、日大のフットボール部のルール違反に対し、厳しく追求の立場をとっていますが、自大学の暴力教授には極めて不明瞭な「見て見ぬ振り」をしています。これを追求しょうとする新世紀ユニオンの団体交渉申し入れにも、誠実に対応していません。遺憾という他ありません。

我々は暴力事件の隠蔽を絶対に許さない。

今後この事案については、本ブログで適時に事件の詳細を明らかにする予定である。〉

http://shinseikiunion.blog104.fc2.com/

引き合いに出される「日大アメフト部」事件で、関西学院大学(正確には関西学院大学アメリカンフットボール部)は、その対応をマスコミから極めて好意的に取り上げられた。日大の最悪の対応とは対照的に、関西学院大学アメリカンフットボール部の判断や、発信はたしかに優れて、「学生重視」の視点が伺えた。正反対に「金明秀教授暴力事件」では、日大と同程度に稚拙な対応しかできていない。鹿砦社への不充分な回答にだけではなく、組合から要求があった「団交」に対する態度は不誠実極まりない。

われわれは引き続きこの問題に注視し取材を進め、続報をお届けしてゆく。