◆マウスピースとは

ボクシングやキックボクシングの試合で、口に入れたり、外したりするものはマウスピースと言われ、パンチを食らった際、歯によって口の中が切れたり、歯が折れたり、脳への衝撃などを軽減する防具です。

アメフトやラグビーでもマウスピースが使われますが、歯を噛みしめることによる歯の磨り減りや抜けるなど咬合性外傷に繋がる恐れの軽減や予防の為に使用され、格闘技では顔面を殴られる直接的衝撃による負傷の軽減があり、よりマウスピースが重要視されてきました。

◆観戦で何気に目にするマウスピース

昔はマウスピースを嵌めなかったり、試合中に吐き出したりしても、そのまま続行されましたが、プロボクシングに於いては安全面が進化していく中で、世界機構を中心に「マウスピースは必ず嵌めなければならない」と明確にルール化されてきました。

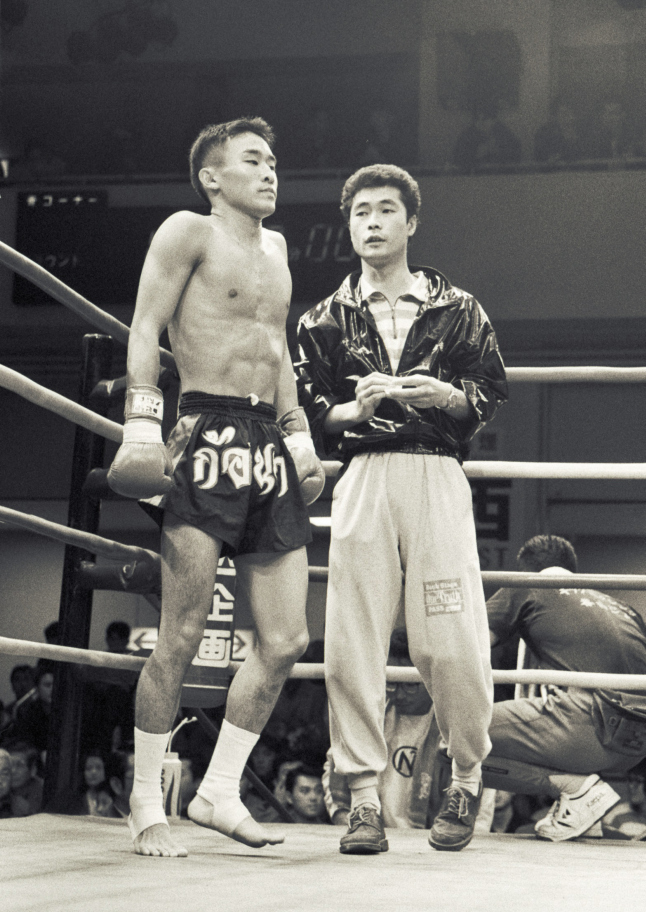

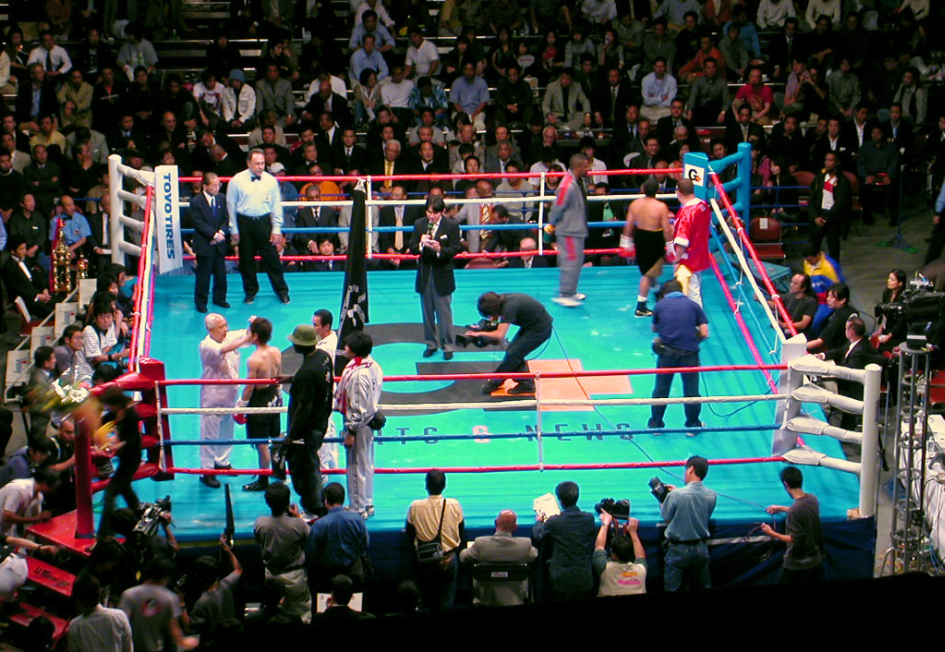

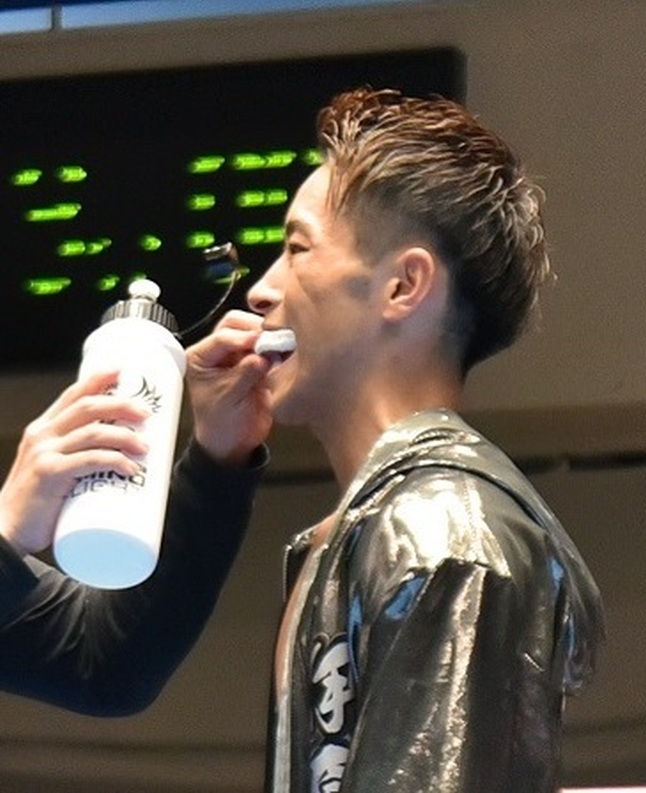

それで試合中、マウスピースを落とした選手に対して、基本的には試合を中断してコーナーに戻り、セコンドにマウスピースを軽く洗わせて口に戻して再開という流れを組んでいます。故意に吐き出したりすると減点となるケースもあります。

日本ではなるべく試合を中断せず、レフェリーがマウスピースを拾って、その選手コーナーに投げて返し、セコンドに洗わせてレフェリーが受け取り、ブレイクのチャンスを伺ってマウスピースを嵌めるという流れを組んでいます。

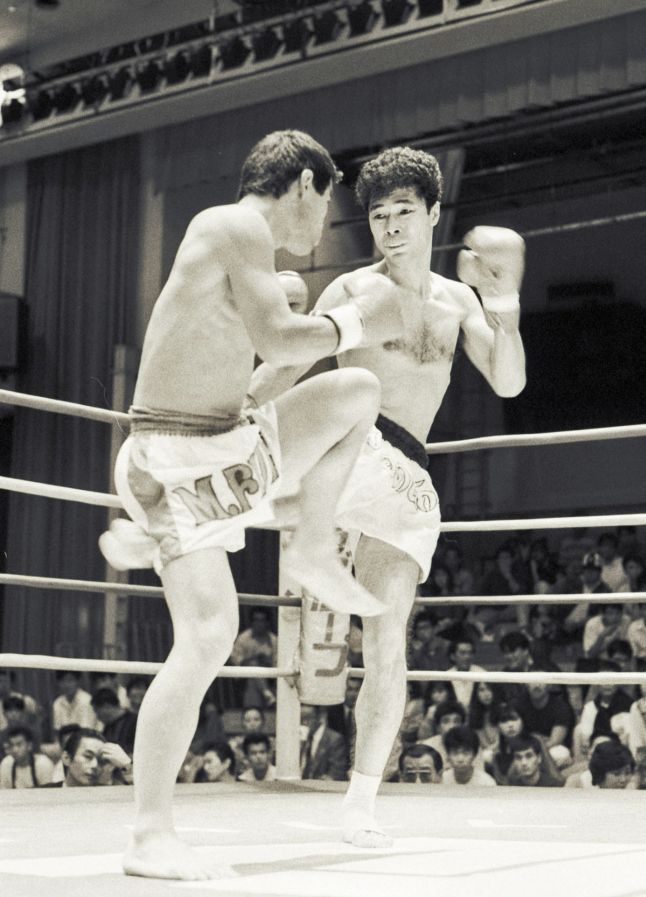

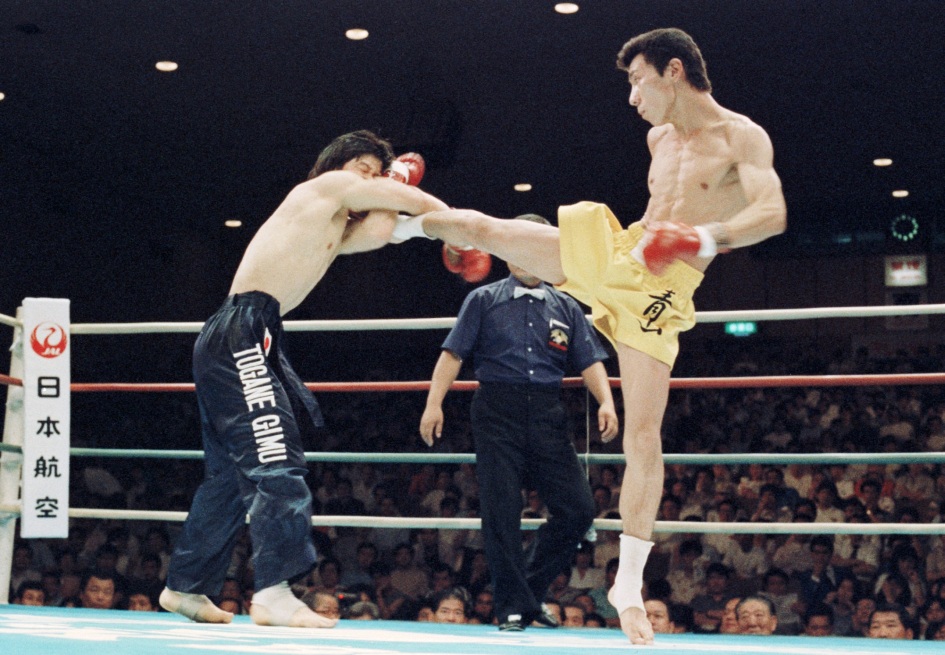

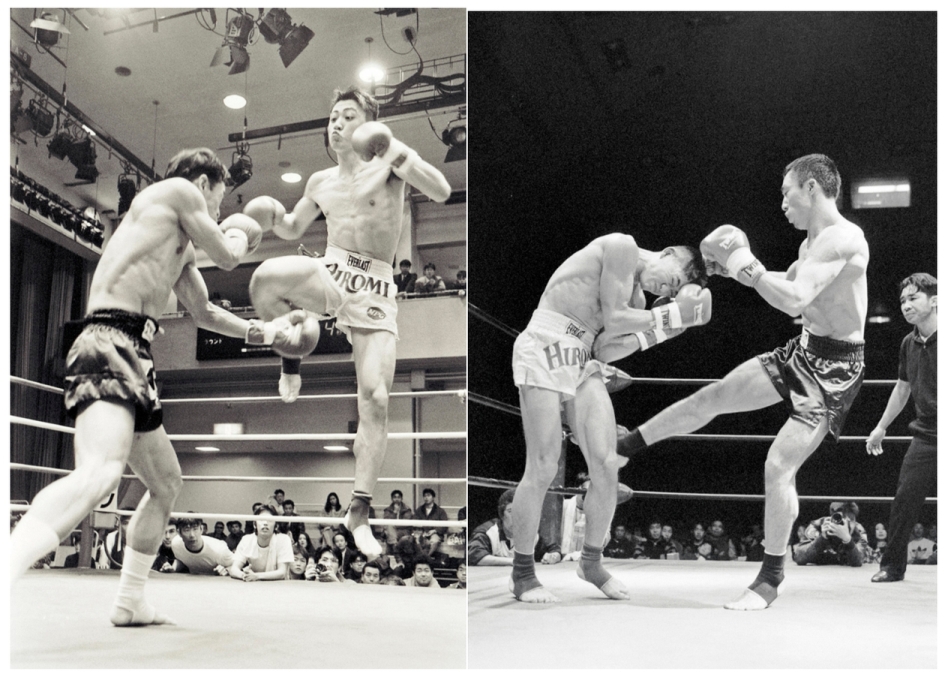

キックボクシングに於いては、落とした時点ですぐ拾って選手の口に戻す行為を見ますが、なるべく中断しない手段ではあるものの、見た目にも衛生的に好ましくはありません。以前は単にコーナーへ投げ返すだけで、そのラウンド終了まではマウスピース無しで進行していました。

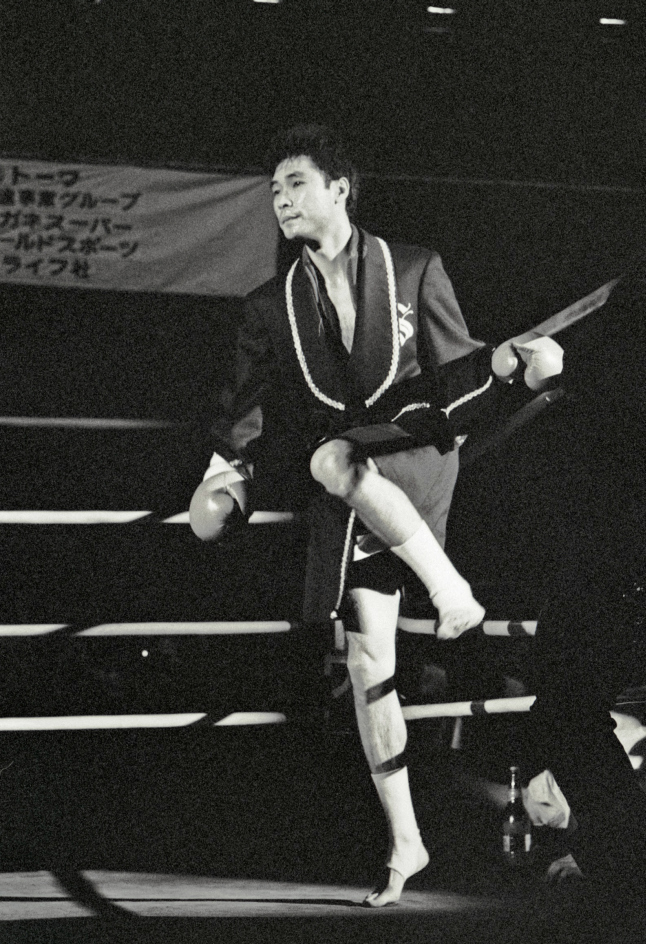

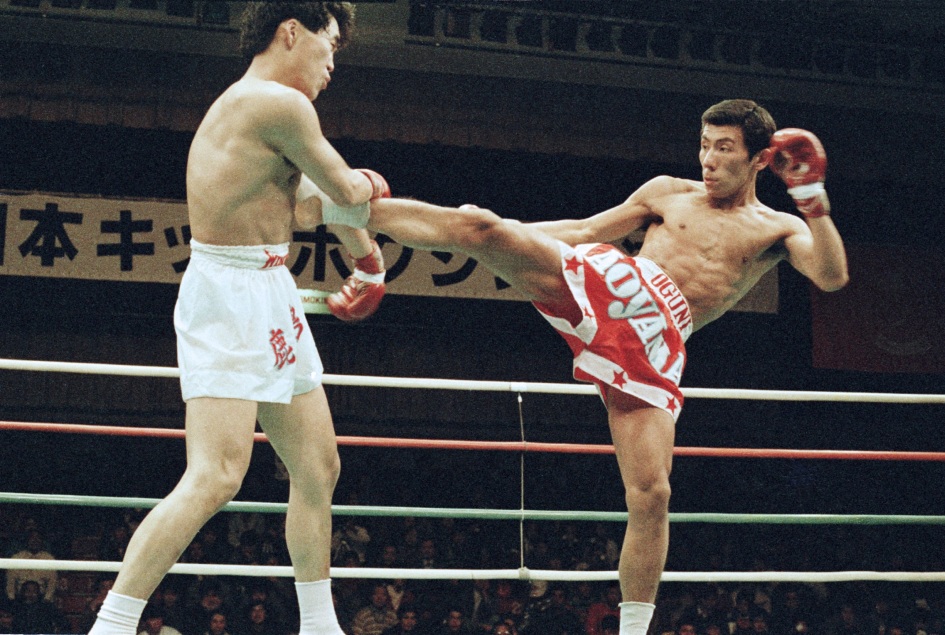

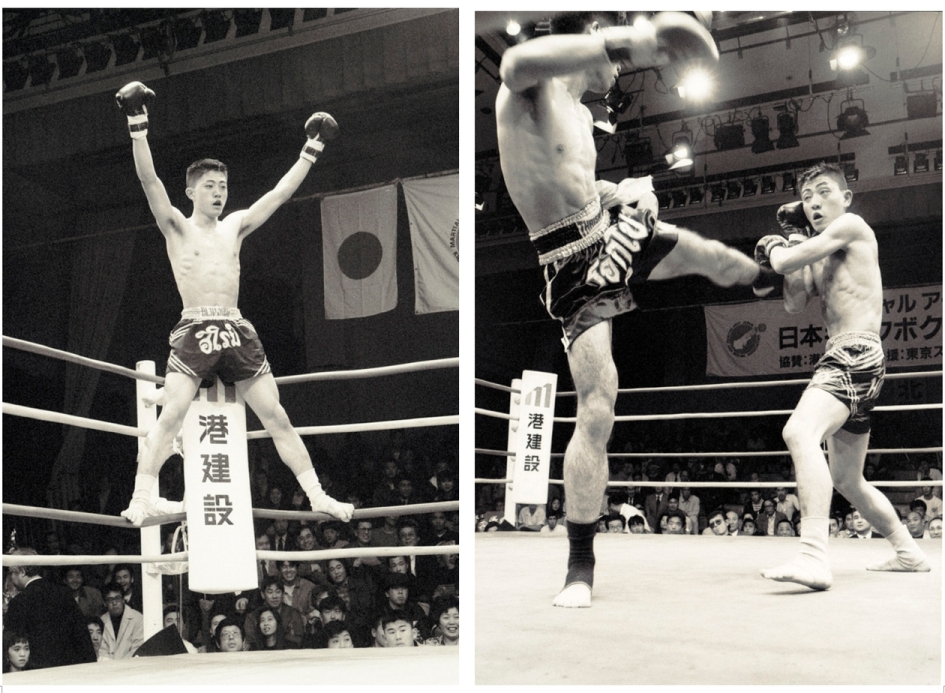

昭和のキックボクシングでは、ロッキー藤丸(西尾)選手がマウスピースを相手に投げつけてから殴りかかったシーンもあり、今ではボクシングでもキックボクシングでも、最低限でも注意はされるでしょう。

◆選手の体験談

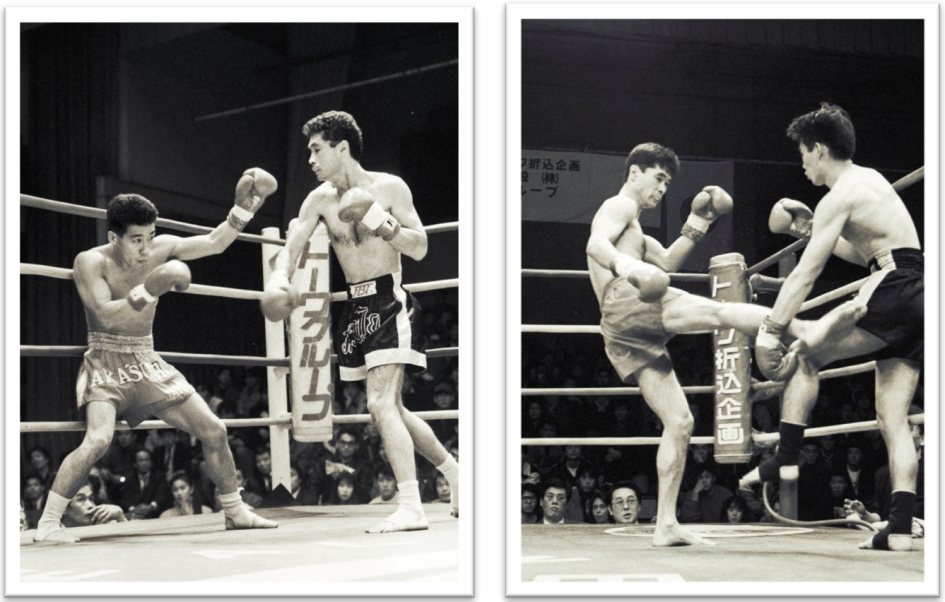

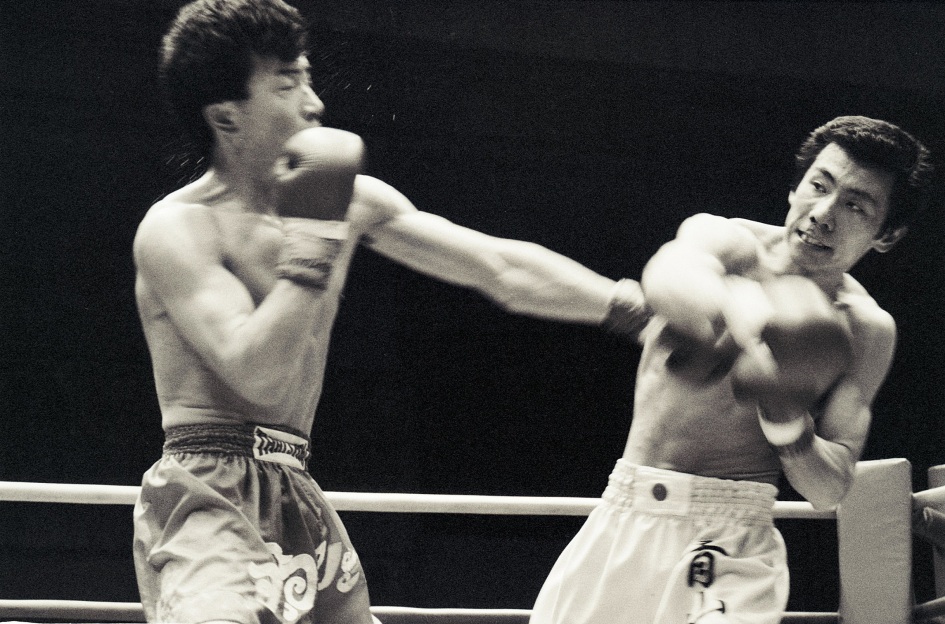

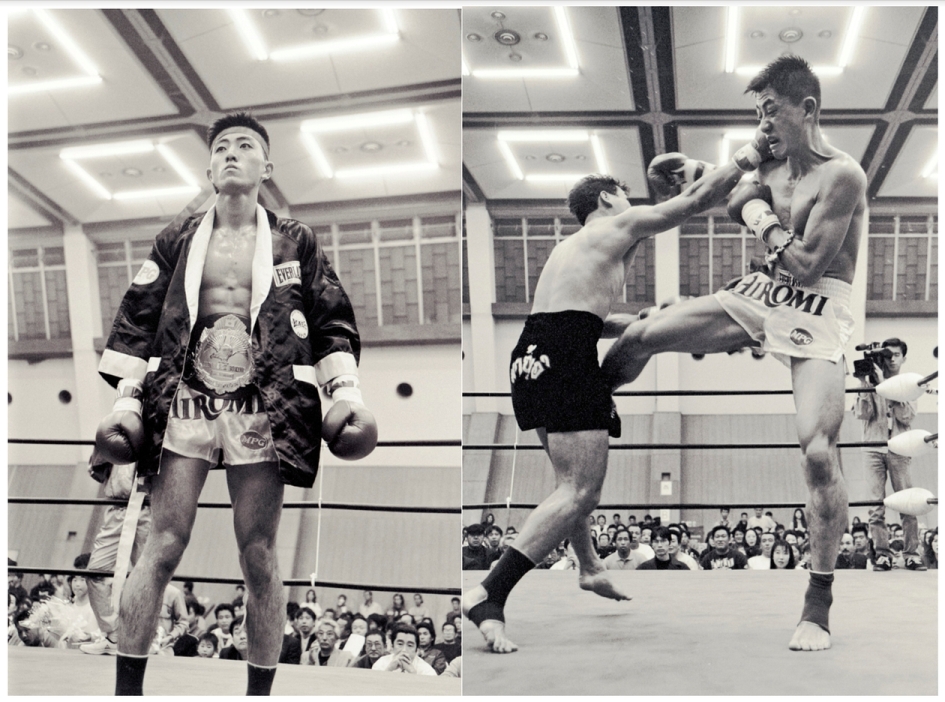

赤土公彦氏(西川/格闘群雄伝No.10)は、「最初にマウスピースの必要性を感じたのが、デビュー前に、ジムでの先輩とのマススパーリングで、ハイキックを貰って口の中を十数針縫う裂傷を負ってしまいました!」と衝撃を語ってくれました。

更に、「タイのルンピニースタジアムでの試合では劣勢だった為、最終第5ラウンドに何としても勝ちたいという思いで打ち合いに行くと、カウンターでヒジ打ちを貰って前歯が吹っ飛んでしまいました。最終ラウンドはマウスピースを付けずに向かったようで、マウスピースの必要性を強く感じた試合でした!」といった痛々しい想い出。

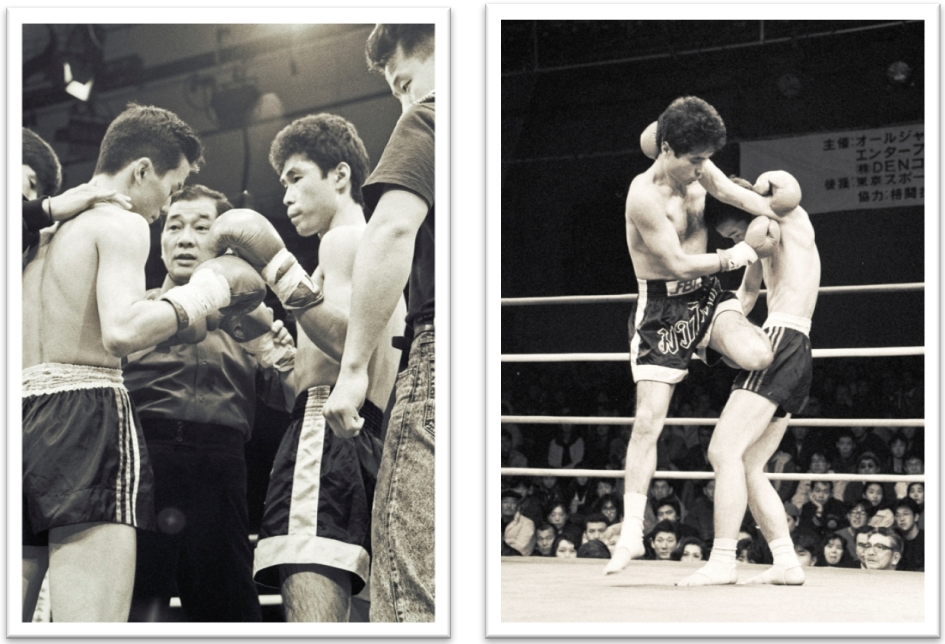

平成初期の某選手の話では、「第1ラウンドにノックダウンを喫した次のインターバルで、ダメージで意識がボーっとしたまま、セコンドがマウスピースを口に入れたくれたところが、上下逆に、更に反対向き(Uの字カーブしてる側を奥に)に入れてきて、そのまま第2ラウンドが始まり、何か違和感あるなと思った途端、集中力が落ちていて倒されてしまいました!」という傍から見れば笑えるエピソードや、

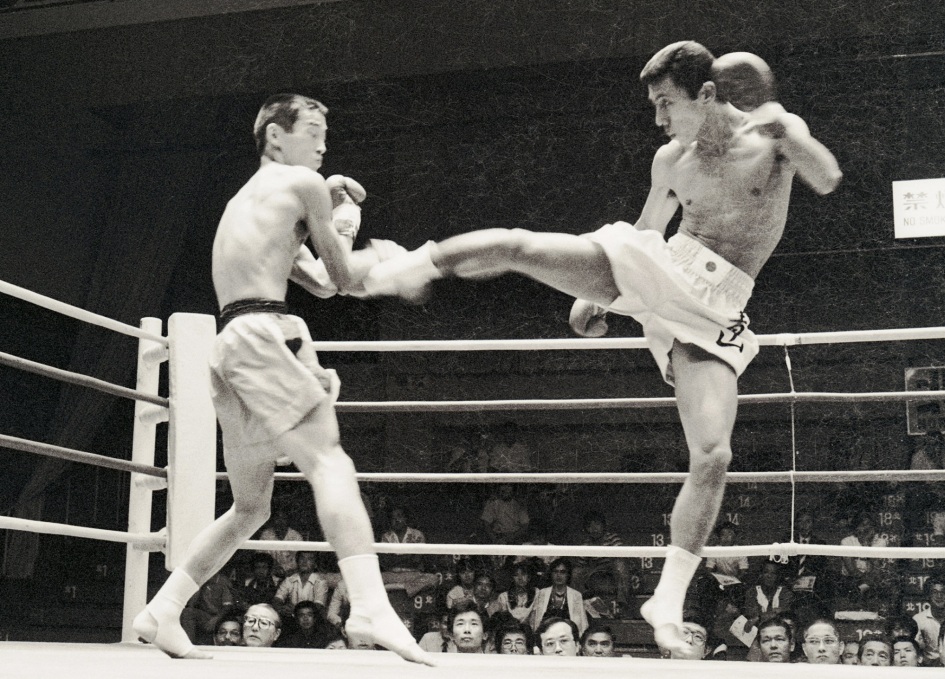

昭和時代にタイで試合した選手では、「マウスピースしなかったら、ヒジ打ち貰って下の歯(犬歯)が下唇を突き抜けて外に飛び出したまま試合続けていた!」といったエピソードもありました。

◆マウスピースの進化

昭和時代からキックボクシングでよく見た光景としては、アッパー食らって口からマウスピースが真上に吹っ飛んだり、息苦しさや相手への挑発で自ら吐き出し投げ落とすことがありました。それは殆んどが白く小さい簡易型マウスピースで、ジムで売っていたり、渋谷のセンタースポーツで買ったという選手も多かったでしょう。

1983年(昭和58年)に伊原信一氏がノックアウト勝利後、投げたマウスピースが撥ね返りながら私(堀田)の鞄にスッポリ入ったことがあり、それは歯型のマウスピースでした。その時代、向山鉄也選手(格闘群雄伝No.3)もジム練習時に歯型のマウスピースをしていたところも見たことがあり、外れ易い簡易型から、徐々に各々の歯型で作る、より安全確実なものが普及してきたものと考えられます。

平成初期のまた別の某選手はジム入門後、先輩に「マウスピース作って来い!」と言われて、指示通りのゴム製の、熱湯で軟らかくして、熱いのを我慢して口に入れ、噛んで型を作り上げるタイプで、あまりに熱いので「ちょっと冷ましてから噛みましたがダメでした!」と言うと、「冷ましたらダメだろ!」と怒られる苦労が付き纏うも、安価で作れる中では一般的なタイプでした。

値段は昔ながらの簡易型タイプが1000円以下の安価なものから、歯型を作るタイプは種類に寄り、ゴム製、シリコン製などもうちょっと高めの2000円以上。

これより高級タイプは、歯科技工士さんに作って貰う手法で、値段は高いが(1万円以上)、造りがしっかりハマり、食いしばりや激しい衝撃にもズレ難く、口の中も切れない高い保護力があります。

最近は、パンチ食らってマウスピースが吹っ飛ぶシーンが少なくなり、無駄な打ち合いが少なくなったテクニシャンの増加と、ガッチリ歯型に合うマウスピースを作る普及があるでしょう。その為、インターバルでセコンドが外そうにもなかなか外れない光景もよく見られます。選手の口元を見ても色付きや牙型模様などハイカラなデザインも目立つようになりました。

マウスピースは、使うと汚れや臭いが発生します。歯ブラシで洗うことと、歯磨き粉使用は配合されている研磨剤がマウスピースの表面を傷つけ、細菌が入り易くなってしまうので、この辺は部分入れ歯洗浄法と同じく、ポリデントなどを使うのもいいのかもしれません(使用上の注意は要確認)。

リングコスチュームやトランクスと違い、目立つものではありませんが、こういった装備品にも進化が伺える近年のキックボクシングです。

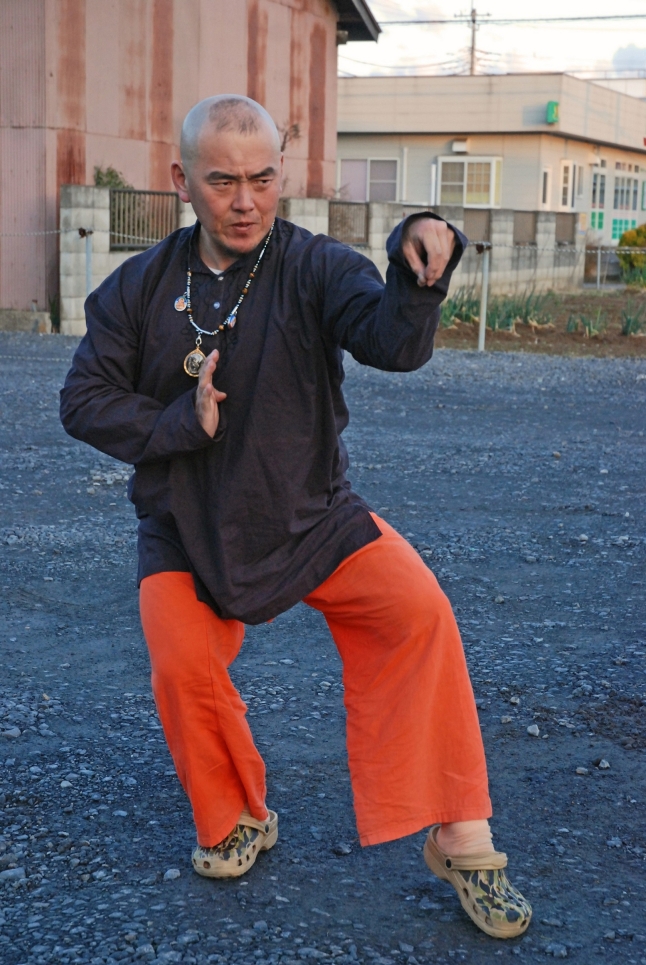

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」