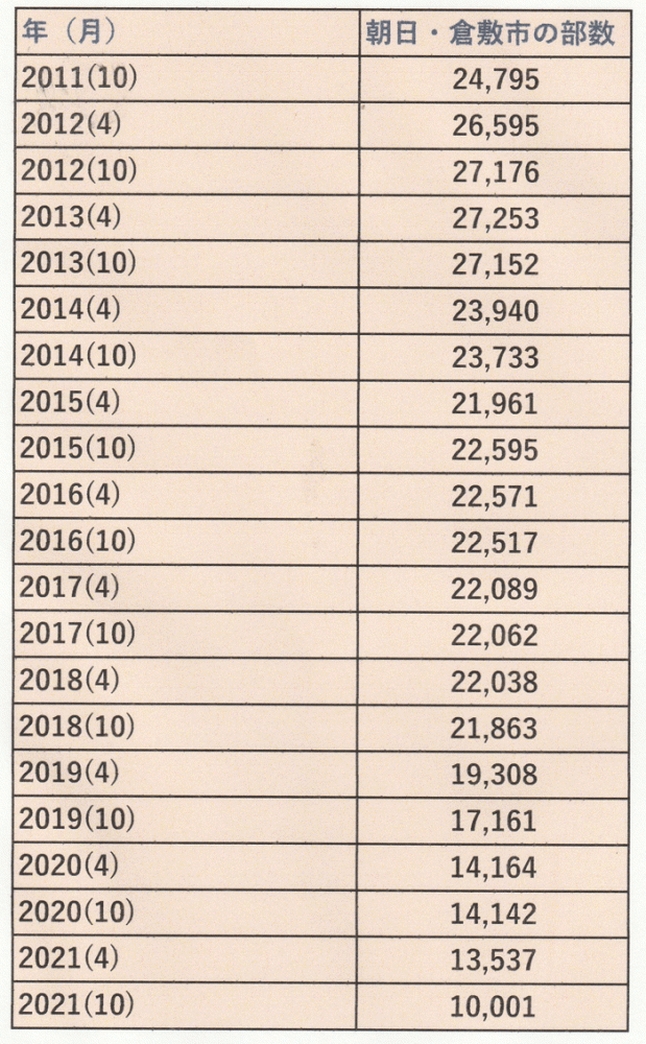

今年の2月16日に、独立系メディア「MyNewsJapan」は、コロナワクチンの闇接種についての記事を掲載した。タイトルは、「国費のコロナワクチンを闇打ちで接待に流用、『接種会場』は桜十字グループ西川朋希代表が理事を務めるビューティクリニックVIP室」(https://www.mynewsjapan.com/reports/2634)である。執筆者は、わたしである。

桜十字グループは、再春館製薬が2006年に買収して運営に乗り出した医療・福祉関係のグループである。総社員数は6551人(2021年4月1日現在)。本部は熊本市にあるが、東京でも医療法人社団・東京桜十字を設置し、複数の診療所を運営している。

MyNewsJapanの記事は、2021年の春から夏にかけて桜十字の関係者が、東京渋谷区にある美容外科で、要人に対してワクチン「接待」を繰り返していたとする内容である。しかも、当時、桜十字グループの西川代表が、菅義偉首相(当時)とワクチン接種の普及について、2度も会談を行っていた事実も明らかになっている。

菅義偉首相(当時)と西川代表の会談を伝える桜十字グループの社内報

菅義偉首相(当時)と西川代表の会談を伝える桜十字グループの社内報

わたしがデジタル鹿砦社通信で、この事件を再報告するのは、MyNewsJapanに記事を掲載した後も、大メディアが後追い報道をしないからだ。わたしは、これだけの大問題を黙認してはばからない鈍感さを問題視したい。

◆闇接種を裏付ける3つの客観的事実

この事件の取材のきっかけは、ある人物が昨年の11月にMyNewsJapanに情報を提供したことである。東京・渋谷区のメットビューディークリニック(堀江義明院長、以下、MBC)で、要人を対象としたワクチン接待が行われていたという内容だった。この人は、新聞や週刊紙にも情報を持ち込んだが、新聞は最初から取材しなかったという。週刊紙は、記事にしたものの、ワクチンの闇接種には言及していなかった。最も肝心で核心的な部分を外したのである。そこでAさんは、従来の主要メディアは信用できないとして、MyNewsJapanに情報を提供したのである。

MyNewsJapanの渡邉正裕編集長の依頼で、わたしがこの事件を担当することになった。わたしは、Aさんから事件の概要を聴取した後、闇接種が行われた当時、MBCの事務長をしていたBさん(男性)と、2人のスタッフCさん、Dさん(いずれも女性)を取材した。

これら4人の内部告発者の話を統合すると次のような概要になる。2021年の春から7月ごろにかけて、桜十字グループの関係者が、MBCのVIP室を使って複数の要人に対し、ワクチンの闇接種を行っていた。その中には、海外の「超VIP」も含まれていたという。元事務長は、東京・虎ノ門にある東京桜十字の本部から、MBCへワクチンを運搬させられたことがあると話している。

わたしはこれらの「証言」の裏付け調査に入った。結論を先に言えば、次の3点が事件の客観的な裏付けになる。

① 桜十字のスタッフがワクチン接待を受ける要人と交わしたラインの交信記録

② 闇接種に使ったコロナワクチン専用のシリンジ(注射器)の写真である。

③ MBCが所在する港区が、MBCをワクチン接種の医療機関に指定していないことを裏付ける(情報公開請求で得た)書面である。

①から③の客観的な裏付と、元事務長、2人の元スタッフの証言が完全に整合しており、ワクチン接待が行われたとする内部告発の信ぴょう性は動かしがたい。しかも、既に述べたように、この時期に西川朋希代表と菅首相が、ワクチン接種の推進について、首相公邸で2日に渡って会談していた。最初の会談は5月15日で、2度目が5月16日である。この事実は、新聞の「首相動静」や桜十字グループの社内報(冒頭の写真)でも確認できる。

◆裏付け①-闇接種の日時・場所をラインの交信で調整

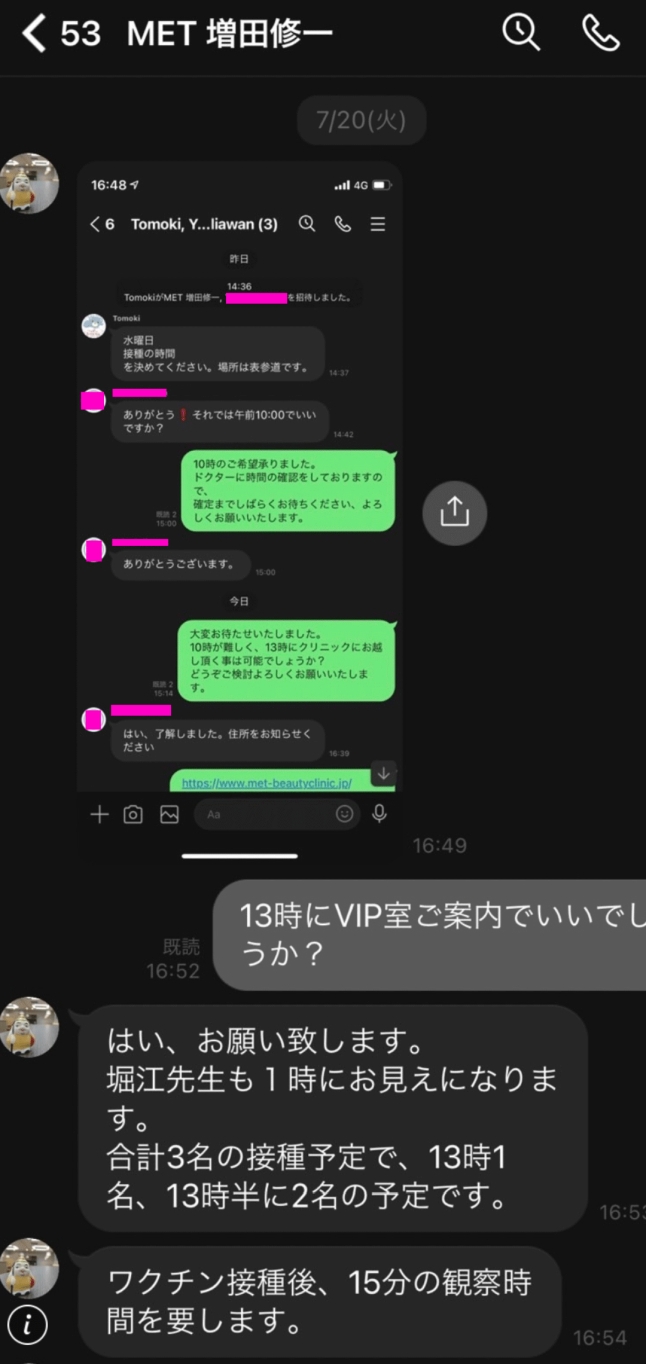

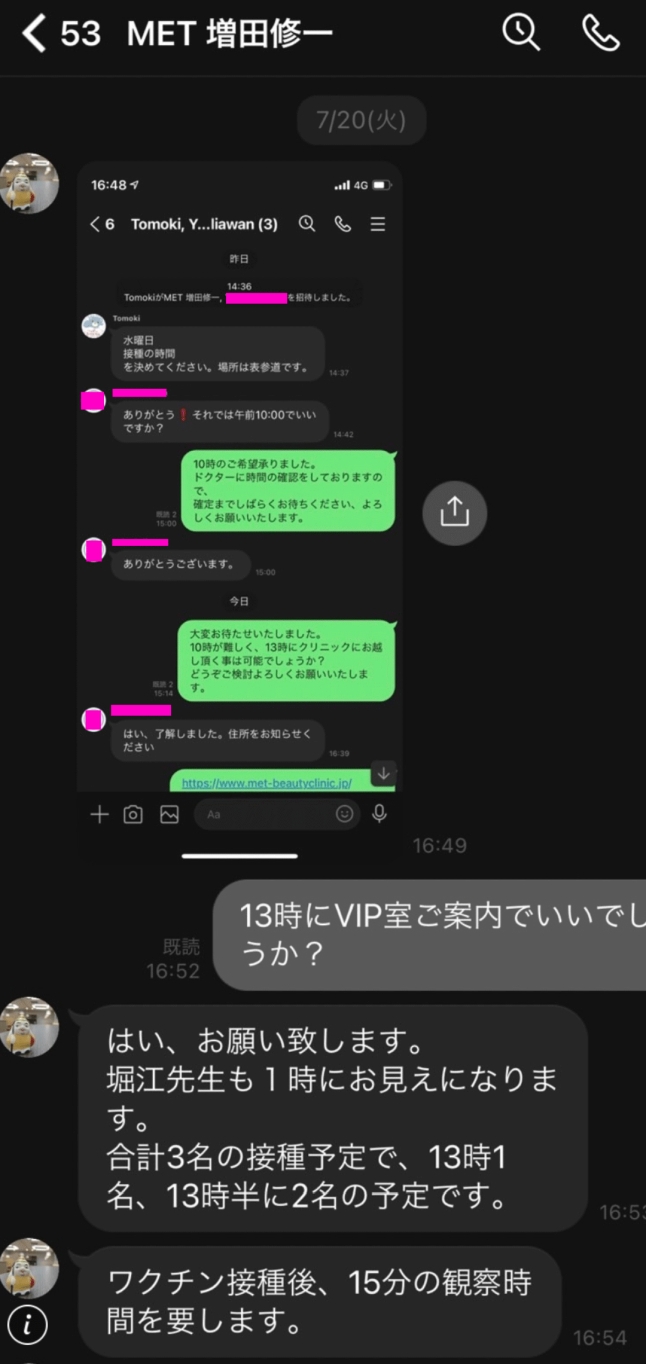

ワクチンの闇接種のスケジュールを設定したことを示すLINEの記録

ワクチンの闇接種のスケジュールを設定したことを示すLINEの記録

右に示した写真は、ワクチン接種の前段のプロセスを裏付けるLINEの通信記録である。このLINEには、次の4人の人物が登場する。

読者は、LINEの冒頭の導入部に注目してほしい。「TomokiがMET増田修一、YS(仮名、女性、ピンク色部分)を招待しました」と記されている。

「Tomoki」は、元事務長と2人の元スタッフによると、桜十字グループの西川朋希代表のことである。しかし、トモキという名前は一般的で、客観的な本人確認の裏付けになるとは言えない。とはいえ、そのことはさほど重要ではない。重要なのは、この事件で主導的な役割を演じた「MET増田修一」の所属先の確認である。「MET増田修一」が桜十字グループの関係者であることの立証なのである。

「MET増田修一」は、会社登記簿によると、METを運営している(株)メディカルハックの社長である。「MET増田修一」がLINEで使っていたアイコンを調査したところ、同氏がFACEBOOKで使っているアイコンと完全に一致した。しかも、そのFACEBOOKには、勤務先として桜十字の社名を記していた。

さらに(株)メディカルハックを調査したところ、東京桜十字が経営するクリニックのひとつと登記上の住所が一致した。つまり桜十字グループと(株)メディカルハックは実質的に一体ということになる。元事務長も(株)メディカルハックの所属で、定期的に東京桜十字でミーティングを開いていたと話している。

「YS(仮名、女性)」は、ワクチン接種を受けたとされる女性である。

「Tomoki」、「MET増田修一」、それに「YS」の3人は、LINEでワクチン接種の日程と場所を取り決めたのである。交信記録を引用してみよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・【引用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Tomoki:水曜日

接種の時間を決めてください。場所は表参道です。

YS:ありがとう!それでは午前10:00でいいですか?

増田:10時にご希望承りました。ドクターに時間の確認をしておりますので、確定までしばらくお待ちください。よろしくお願いいたします。

YS:ありがとうございます。

増田:大変お待たせいたしました。10時が難しく、13時にクリニックにお越し頂く事は可能でしょうか?どうぞご検討よろしくお願いいたします。

YS:はい、了解しました。住所をお知らせください。

増田:https://www.met-beautyclinic.jp/

・・・・・・・・・・・・・・・・【引用おわり】・・・・・・・・・・・・・・・・・

(株)メディカルハックの「増田」がYSに示したURLは、METの公式ウェブサイトと一致する。つまり3人は、闇接種の場所を、渋谷区のMETに決めたのである。

接種の日程と場所が確定すると、増田社長は3人の交信記録のスクリーンショットを、METの事務長(当時)のLINEへ転送した。接種予定の前日、2021年7月20日(火)のことである。これに応えて事務長が、次のように返信する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・【引用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務長:13時にVIP室ご案内でいいでしょうか?

増田:はい、お願い致します。堀江先生も1時にお見えになります。合計3名の接種予定で、13時1名、13時半に2名の予定です。

増田:ワクチン接種後、15分の観察時間を要します。

・・・・・・・・・・・・・・・・【引用おわり】・・・・・・・・・・・・・・・・・

「15分の観察時間を要します」という記述から、予防接種がコロナウイルスに対するものであることが分かる。

◆裏付け2-コロナワクチンの専用シリンジ

ワクチンの闇接種に使われたシリンジ

ワクチンの闇接種に使われたシリンジ

右に示す写真は、MBCの元スタッフが撮影したコロナワクチン専用のシリンジである。

この写真には、撮影と同時に自動的に作成される撮影日時と撮影場所もデータとして残っている。それによると撮影日は、2021年6月25日13:52分である。撮影場所は港区である。

シリンジと一緒に映っている鉛筆のような医療廃棄物は、アートメイクで使用するブレード(針)である。これは美容外科に特有のものである。一般の医療機関にはこのような医療器具はない。従ってシリンジの撮影場所が、美容外科であることが分かる。

しかし、後述するように、港区にある美容外科で、港区がワクチンの接種会場に指定した医療機関は一軒も存在しない。

さて、写真撮影されたシリンジについて、説明しておこう。読者に注視していただきたいのは、シリンジの先端部分(デッドスペース)である。黒いピストンのようなものが入っている。

これはシリンジのデッドスペース内のワクチンを残ることなく押し出すための仕組みなのである。このデッドスペースこそが、ワクチンを無駄にしないように開発されたコロナワクチン専用のシリンジの特徴なのだ。

元スタッフらは、次のように話す。

「このようなシリンジは見たこともなければ、使ったこともありません」

「棚卸一覧にも、このようなものは入っていません」

デッドスペースが少ないシリンジそのものは従来から存在していても、ほとんど流通していなかった。それゆえに国が厳密に管理・配給すると同時に、当時、医療器具メーカーが急遽開発に乗り出していたのである。

わたしは実際にワクチン接種を担当している医療関係者にも、このシリンジの写真を示して、それがコロナワクチン専用のものであることを確認した。

◎[参考動画]ワクチン“1瓶6回”接種へ 特殊注射器増産(FNN ,2021年2月18日)

◆裏付け3-港区の情報公開資料

「裏付け1」と「裏付け2」により、MBCでワクチン接種が行われたことを裏付けることができる。元事務長らの「証言」の信ぴょう性を担保できる。

しかし、そのワクチン接種が、国が決めたワクチン接種の方針に沿わないルール違反であることを示す証拠はあるのだろうか。この点を調べるために、わたしは港区が、METをワクチン接種の医療機関に認定していたかどうかを検証した。

ちなみにコロナワクチンとシリンジは、「国→都道府県→各自治体→医療機関」の配給ルートになっている。さらに医療機関に到着した後、ワクチン接種を迅速に進めるために、他の医療機関へ搬送することが認められている。ただし搬送先の医療機関は、事前に地方自治体の認可を受けなければならない。「集合契約」と呼ばれる書面に調印することで、ワクチン接種を推進する諸機関のグループに加わらなければならない。さもなければ、ワクチンやシリンジの末端配布先が分からなくなる可能性があるからだ。また、ディープフリーザー(低温冷凍庫)の手配調整にも困難が生じる。

筆者は、METがある港区に対しコロナワクチンの接種に関する情報公開請求を行い、その後、取材を行った。その結果、当時、METは集合契約に調印していなかったことが分かった。(取材した当時も、契約していなかった)

METがある港区南青山5丁目で、2021年の春から夏にかけた時期にワクチン接種の医療機関に指定されていた所は次の医療機関だけである。

・八木クリニック

・やべ耳鼻咽喉科表参道

・南青山往診クリニック

今年2月の時点では5つの医療機関が認定されているが、やはりMETは含まれていない。

つまり港区はMETに対して、コロナワクチンも専用シリンジも、提供したことがない。とすれば、どのようなルートでワクチンと専用シリンジがMETへ運び込まれたのか。これについては、既に述べたように元事務長が、虎ノ門にある東京桜十字からMETへワクチンを運んだことが一度ある、と話している。

「週に1回、本社(注:港区虎ノ門にある「東京桜十字」本社を指す)でミーティングがあったのですが、ミーティングが終わった後、上司から箱を渡され、METへ持ち帰ったことが一度だけあります。箱を開いて初めて、中身がワクチンであることに気づいたのです。保冷剤も一緒に入っていました」

元スタッフCさんも、次のように話す。

「事務長が冷蔵庫にワクチンを保存したいというので、許可したのを覚えています」

元スタッフDさんは、VIP室でワクチンの入った箱を見たと話している。

「段ボールに貼ってある伝票に、確か、『熊本』の県名がありました」

コロナワクチンの場合、運搬方法や保管方法にも品質を保つためのガイドラインがある。真夏の炎天下にMETの事務長が、カバンに入れてワクチンを運んだというのは、異常の極みであり、医療の安全に関わる問題だ。

国が配給したワクチンがどのようなルートでMETに届いたのか、運搬の経緯には不明な部分もあるが、桜十字グループの西川代表が菅首相らと会談した後、桜十字グループが本格的にワクチン接種のイニシアティブをとってきたわけだから、桜十字グループ内には大量のワクチンとシリンジがあったと推測できる。従って、METへの流用はそれほど困難ではない。

◆誰がワクチン接待を受けたのか?

ワクチン接待を受けた人物については、具体的な名前が上がっている。たとえば「裏付け1」でとり上げたYSである。YSについて、インターネットで検索したところ、興味深い英文の記述が明らかになった。それよると、YSは桜十字グループの地元・熊本県の出身でインドネシアに住んでいる。夫は、不動産会社を経営する大富豪である。

わたしはYS夫妻の写真や動画をインターネット検索した。その中で、YSの夫である可能性がある男性の写真が浮上した。その写真を元事務長と、2人の元スタッフに確認してもらったところ、元事務長と、元スタッフのCさんが、「見おぼえがある」と答えた。

元事務長がYS夫妻について次のように話す。

「夫妻がMNCにお見えになったとき、VIP室へ案内しました。それから2人の到着を堀江先生に報告しました」

元スタッフのCさんは、次のように話す。

「2人は堀江先生と一緒にVIP室から出てきました。堀江先生からは、超VIPとして紹介されました。奥さんが化粧品を買いたいというので、わたしがフロントに案内したので、よく覚えています」

桜十字グループは、インドネシアでも事業を展開している。「アクセラ」と称する団体を設立して、日本での就職を目指しているインドネシア人に日本語を教えるなどの活動を展開している。実際、桜十字は、現地で人材募集も実施している。たとえば、次のブログである。

■https://www.sakurajyuji.or.jp/recruit/kaigo/news/?p=1520

MBCの堀江院長は、インドネシアへの渡航歴もある。元スタッフとのLINEの交信記録でそれが確認できる。

YS夫妻がMBCでワクチン接種を受けた時期、インドネシアはコロナ感染が急拡大していた。

この事件の無視でも明らかなように、日本のマスコミは、肝心な問題は報道しない。コロナワクチンは国費で調達されているわけだから、それを特定の企業がワクチン接待に使ったとなれば、道義的な問題だけでは済まない。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年5月号!

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン『紙の爆弾』2022年5月号!

黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』

黒薮哲哉『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』