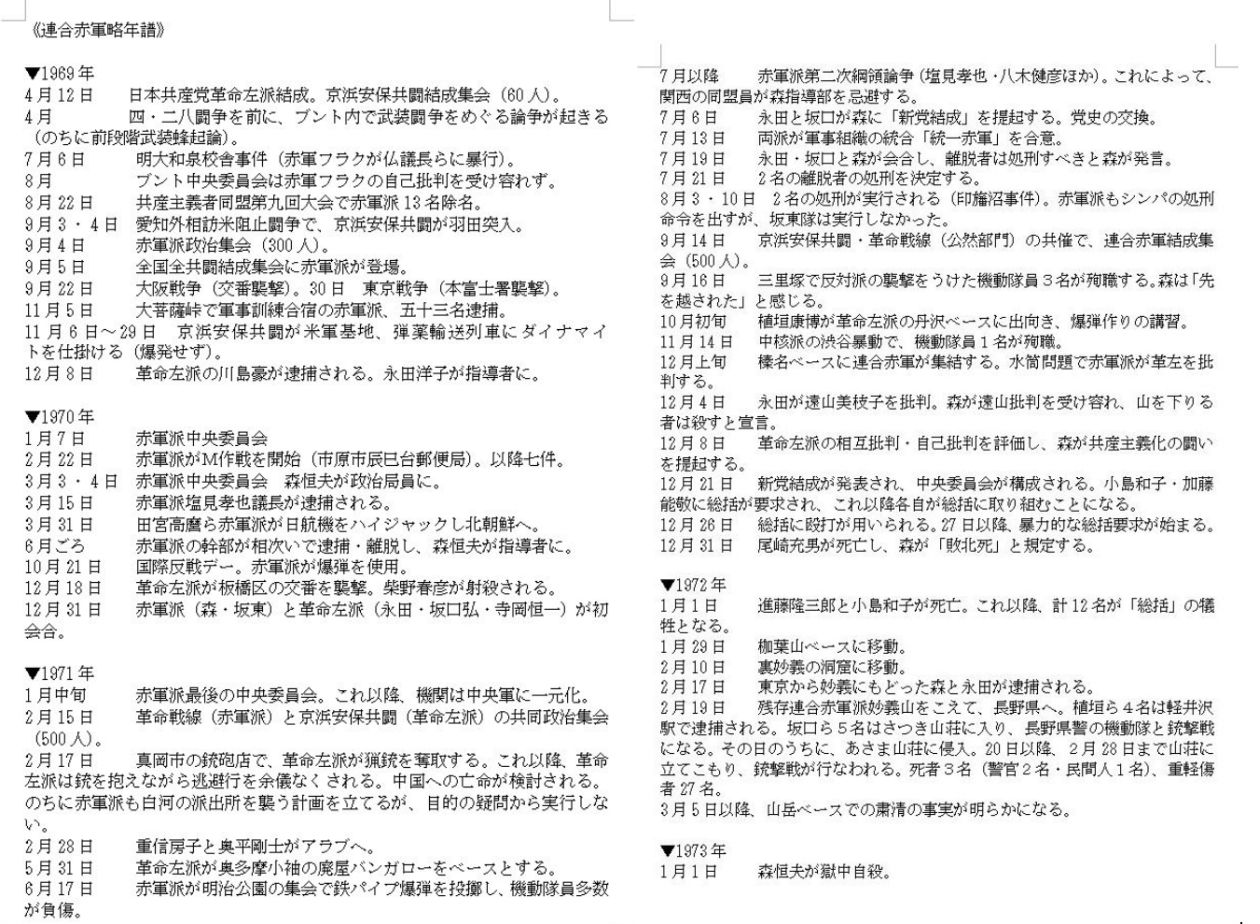

連合赤軍が凄惨な同志殺しに至った原因として、革命左派による離脱者処刑が挙げられる。赤軍派と革命左派が合同する以前に、革命左派は山岳ベースから離脱した男女ふたりを処刑しているのだ(印旛沼事件)。

その処刑に当たって、永田洋子(革命左派)は森恒夫(赤軍派)に相談をしていた。そのとき、おなじ問題(坂東隊に帯同していた女性が不安材料だった)を抱えていた森は、永田に「脱落者は処刑するべきやないか」と答えている。

これが永田洋子と坂口弘ら革命左派指導部の尻を押した。両派は「脱落した同志の処刑」という、きわめて高次な党内矛盾の解決をめざしたのである。この高次な党内矛盾の解決が、やがて党の組織的頽廃をもたらすことには、まだ誰も気付いていなかった。

◆いいかげんな赤軍派・真面目な革命左派

ところが、二名の処刑を実行した革命左派にたいして、赤軍派は処刑を実行できなかった。「行動をともにする中で解決していこう」という坂東國男のあいまいな方針のまま、ついに彼女を隊から追い出すことで「解決」したのである。処刑を「解決」方法と考えていた森は、しょうがないなぁという反応であったという。森は殺さなかったことで、明らかに「ホッとしていた」のである。

そうであれば、まだ「処刑」によって生起される深刻さ、組織的な頽廃を森は予見していた可能性がある。

いっぽう、革命左派は森の提案どおり処刑を実行した。この違いを、植垣康博は「いいかげんな赤軍派にたいして、革命左派は生真面目だった。その違いだった」と語っている(『情況』2022年1月発売号)。

◆印旛沼事件が最初ではなかった

連合赤軍事件(同志殺し)の呼び水が印旛沼事件だったとして、二人の処刑がアッサリと決まった。というのも、じっさいには事実ではない。

革命左派においては、この事件の前にも「処刑」を検討していたのだ。永田洋子のゲリラ路線に対して、公然と反対する同志がいたのだ。

この同志は職場で労働争議を抱えた女性で、労働運動を基盤とした党建設の立場から、党の戦術をゲリラ闘争に限定するのに反対していたのだ。もともと革命左派は、地道な労働運動を基盤にした組織である。川島豪-永田洋子ラインのゲリラ路線は、70年安保の敗北をうけた新左翼の過激化にうながされたものであって、従来の組織路線とのギャップが生じていたのだ。

この女性同志の原則的な異見に、永田洋子は「権力のスパイではないか」との疑念を持つのである。

前回の記事で、筆者は瀬戸内寂聴の言葉を引いて「可愛らしい女性だった」という評価を紹介した。そのいっぽうで、他人の心情を察する能力が彼女の特性でもあった。この「心情を察する能力」はオルグする能力であるとともに、相手を見抜く力、すなわち猜疑心が豊富であることを意味している。

のちに永田洋子は、夫である坂口弘を見捨てて、妻子のある森恒夫と結婚する。そのほうが「政治的に正しい」という理由を公然と表明して。これは猜疑心ではなく、するどい嗅覚をもった政治的判断である。元革命左派のY氏は、この永田の乗り移り主義を、指導者の川島豪から同輩同志の坂口弘へ、新しい指導者森恒夫へと、権力にすがっていく嗅覚であったと語っている。われわれは永田のこの変遷に、指導者の権力維持が粛清を生むという、連合赤軍事件のもうひとつの面を見せられる思いだ。

ともあれ、永田の猜疑心は女性同志がスパイではないかと、疑いを持たせることになる。坂口もこれに同調し、ひそかに処刑が検討されるのだ。

けっきょく、処刑の結論が出ないまま推移し、革命左派は真岡銃砲店猟銃奪取事件の弾圧で逃亡を余儀なくされる。のちにこの女性同志は、連合赤軍事件の公判を傍聴し、みずからへの「スパイ冤罪」と、当時の革命左派指導部の混乱を確認することになる。彼女もまた、きわめて真面目な革命左派らしい活動家だった。

◆森恒夫の動揺

じっさいに革命左派が二名の処刑を実行すると、森恒夫は動揺した。側近の坂東國男に「革命左派が同志殺しをやった。あいつらは、もう革命家じゃない」と語ったという。

くり返しておこう。革命左派においてスパイ疑惑が発生し、処刑を検討していた。革命左派も赤軍派も脱落者と不安分子を抱え、森が「処刑すべきではないか」と意見する。革命左派が二名の殺害を決行し、赤軍派は処刑を果たせなかった。

ここで森に革命左派への負い目、気おくれが生まれたのである。革命左派は進んでいるが、赤軍派は立ち遅れている。という意識である。

◆両派の組織的な交流

71年の秋から、赤軍派と革命左派の組織的な交流がはじまる。

婦人解放運動を組織のひとつの基盤にしていることから、革命左派には女性が多かった。家族的な団結を党風にしていたかれら彼女らは、山岳ベース(当初はキャンプ地のバンガローなどを使用)でも和気あいあいの雰囲気だったという。

爆弾製造に精通した赤軍派の植垣康博(弘前大学理学部)らが爆弾製造の講習をおこない、革命左派の女性活動家たちがそれを習う。しかしこのとき、キャンプに宿泊した植垣は、つい女性の体に手を伸ばしてしまう。のちに生活レベルの総括を要求され、男女の問題から個人の弱さが批判される素地がここにある。若い男女が狭い場所に、身体を押し合いながら寝泊まりしているのだ。性的な問題が起きない方が不思議というものだ。70年代後半に三里塚の団結小屋でも、この痴漢・女性差別問題は頻発している。

71年の12月に、両派は山岳ベースで本格的に合流する。当初は軍事部門だけの合同(合同軍事演習)だけだったが、森恒夫も永田洋子も銃を前提とした「せん滅戦のための建軍」をめざし、そのためには建党が課題としてされたのである。

ここにわれわれは、ひとつの岐路を見出すことができる。軍事を優先したがゆえに、組織的な統合をはからねばならない。そもそも軍事は高次な政治レベルにあり、そうであれば赤軍派でもなく革命左派でもない「新党」が必要とされるのだ。

その組織名はしかし、なぜか「連合赤軍」であった。理由は簡明である。世界革命路線の赤軍派と、反米愛国路線の革命左派は、そもそも政治路線の異なる組織の「連合」だったからだ。

後年、この「路線的野合」が、党の統合のための「思想闘争」を必要とし、なおかつ両派の主導権争いから粛清(同志殺し)が行なわれた。と、獄中指導部は批判(総括)したものだ。野合組織の路線的な破産であると。

たしかに、理論家の総括としてはこれでいいのかもしれない。しかし路線の不一致が解決されていたとしても、山に逃げるしかなかった指名手配犯だらけの組織は、脱落者を防止する「思想闘争」を必要としていたのである。

◆水筒問題

まず最初に、両派の合同段階で対立が生じた。赤軍派が新しい山岳ベースに革命左派を迎えたとき、かれらは水筒を持参していなかったのだ。山登りには水筒が必須である。

水筒が必要なのは山登りだけではない。もう10年以上も前になるが、洞爺湖サミットに自転車キャラバンで環境問題を訴える「ツーリング洞爺湖」を準備したおりのことだ。水筒(ボトル)を忘れてきた仲間に「連合赤軍は水筒問題から同志殺しの総括になったんだぞ」と笑い合ったことがある。長距離走やラグビーなどの球技でも、水分補給は勝敗にかかわる。

じつは革命左派が水筒を持参していなかったのは、かれらが沢登りを得意としていたからだ。沢を登っているかぎり、水に不自由することはない。だがこの水筒問題は、革命左派から主導権を奪う赤軍派(森恒夫)の格好の材料にされたのだった。

◆総括要求

数の上では少数の赤軍派(森恒夫)が、M作戦と爆弾闘争でつちかった力量をしめし、家族的で和気あいあいとした革命左派を、まるごと糾合してしまおうとする野心があったと、語られることが多い。

半分は当たっているが、のこりの半分は森の負い目にあったというべきであろう。脱落者を処刑できなかった赤軍派とはちがって、革命左派はすでに二人の同志を殺しているのだ。

いっぽう、水筒問題で批判された革命左派が逆襲する。

赤軍派の女性が指輪をしてきたことを「武装闘争の訓練をする山に、指輪は必要ない」と批判するのだ。その批判はエスカレートし、そもそも「どういうつもりで山に来たのか」という難詰に発展する。これが「総括要求」となったのだ。(つづく)

[関連記事]

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈1〉71年が残した傷と記憶と

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈2〉SM小説とポルノ映画の淵源

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈3〉連合赤軍と内ゲバを生んだ『党派至上主義』

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈4〉7.6事件の謎(ミステリー)──求められる全容の解明

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。