◆はじめに

デジタル鹿砦社通信編集担当のKさんは1980年代京都の学生時代、ロックバンドをやっていたという。私も同志社時代の一時期、水谷孝ら「裸のラリーズ」と行動を共にした人間、そんな共通体験から音楽を中心に「OffTime 談義」をするようになった。そんな談義の中で「あの時代の京都と音楽」的なものを「デジ鹿」に書いてみませんかとの提案があって、「そうやねえ」ということで「ロックと革命 in 京都 1964-1970」といった手記風のものを月1本程度、書かせて頂くことになった。今回はその第1弾。

◆長髪、それは青春期の私そのものだった

私は今年75歳、ボブ・ディラン初恋の人スーズの言葉を借りれば、「長い歳月を経て若き日々の感情やその意味、内容を穏やかに振り返ることのできる」年齢になった。

半世紀前、よど号ハイジャック闘争決行を目前にして私は高三以来の数年間、私のアイデンティティそのものだった長髪をばっさり切った。「目立ってはならない」という「よど号赤軍」活動上の理由からだったが、私にはちょっとした決心だった。いま思えば、それは当時の私にとっては新しい領域、新しい次元に一歩踏み入る覚悟、「革命家になる」! その決意表明、と言えばカッコよすぎるがまあそんななものだった。

長髪、それは青春期の私そのもの、「ロックと革命は一体」、そんな感じだった。

ロックと長髪は自我の確立、あるいは自分を知るための自分自身の革命、さらにそこから一歩踏み出して社会革命へ、それが高三以来の私の青春の下した結論であり、1964~70年という「あの時代」の音楽体験、革命体験だったと古希を過ぎたいま思える。

ウクライナ事態を経ていま時代は激動期に入っている。戦後日本の「常識」、「米国についていけばなんとかなる」、その基にある米国中心の覇権国際秩序は音を立てて崩れだしている。この現実を前にして否応なしに日本はどの道を進むのか? その選択、決心が問われている。それは思うに私たちの世代が敗北と未遂に終わった「戦後日本の革命」の継続、完成が問われているということだ。

かつて闘いを共にした同世代にはいまいちど奮起を願い、若い人には新しい日本の未来を託したいと強く思う。そういう意味で私の「ロックと革命 in 京都」、「あの時代」を語ることを単なる追想、青春の思い出懐古にはしたくない。自分自身の革命と社会革命-戦後世代の青春体験が「戦後日本の革命」に役に立つならばというささやかな願いを込めてこのエッセーを書こうと思っている。

私自身について言うならば、自分の原点に立ち返っていまを振り返る、瀬戸内寂聴さん風に言えば、いまいちど恩人達に思いを馳せ「だから私はこの道を歩み続ける責任がある」ことを胸に刻む機会にしたい。

◆「抱きしめたい」から「ならあっちに行ってやる」へ

1947年2月生れの団塊世代第一号の私は、滋賀県下の進学校、膳所高校に通うごく平凡な高校生、いわゆる「受験戦争」が始まった最初の世代だ。高三を間近にして否応なしに進路選択が問われた私は、自分はどの大学、学部を選ぶべきか? 果たして自分は何をやりたいのか、やるべきか? これまでまともに向き合ったことのない人生選択の岐路に立たされて私は少し当惑していた。親や教師の言うままに「優等生」をめざした自分だったけれど、それが実は惰性で自分の頭で何も考えてこなかったことにとても不安を感じていた。

そんな私の高二も16歳も終わる1964年初冬1月頃のこと、受験勉強中の私の耳に突然飛び込んできたラジオからの異様な音楽「ダダダーン……」! が私の脳天を直撃した。

その曲は「抱きしめたい」、歌っているのはビートルズ、イギリスの港町リヴァプール出身のグループだった。

すぐにそのシングル盤を買った。レコードジャケットにも度肝を抜かれた。丸首襟の揃いのビートルズ・スーツ、ボサボサ髪のマッシュルーム・カット、やけに挑戦的な目、ゾクッときた。自分で作詞作曲した歌を歌う、ロックが自己表現の手段であることも知った。理屈抜きにそれらはひたすらカッコイイ! に尽きた。

◎[参考動画]The Beatles – I Want To Hold Your Hand(英1963年11月、日本1964年2月発売)

私は散髪屋に行くのをやめた。別に何かに反抗してやろうという意識はなかった。ただ明日も今日と変わりがない「日常の連続」という現実を少し変えてみたかっただけ。夏近くになると前髪が目元に垂れ耳が髪で隠れて女の子のショートカット風のビートルズヘアになった。いまではどうってことのないものだが、当時は女性にのみ許されるヘアスタイルだった。制帽が頭に収まらないので校門前の検査時にちょこんと頭の上に載せたりしていた。

そんな時に事件は起こった。

体育授業で運動場に出た私に向かって体育教師は言った-「女の子の授業はあっちだ」! この言葉になぜか私の反抗心がむらむらとせり上がってきた。「ようし、ならあっちに行ってやる」! 私の何かがはじけた。

私は体育授業をボイコットしたばかりか必要ないと思った授業は早退するようになった。

余談だが運動会でクラス毎に応援席のバックに大きな背景画を設営することになった。私はダメ元で「ビートルズでいこう」と提案した、ところがなんとみんなも面白いと賛成してくれ私が絵を描くことになった。私が小バカにしていた受験勉強一筋のクラスの面々、彼らにも意外な一面があることを知った。

こうして進学校、受験勉強からのドロップアウト、17歳の革命が始まった。

単に「勉強嫌い」になっただけじゃないかとちょっと不安はあったけれど、なぜか躊躇はなかった。なぜこうなるのか理由は自分でもよくわからない、でもおかしいと思うことにずるずると流されていくことの方がよっぽど怖かった。私の中で微妙な変化が起こり始めていた。

長髪ひとつで世界は変わる! それが私の17歳の革命、その第一歩だった。

「ならあっちに行ってやる」! そんな無謀な決心を「いいんじゃない、若林君はぜんぜん悪くないよ」と言ってくれる女子高生が現れた。

◆女子高生OKとの出会い

ある日、友人から彼のガールフレンドが託されたというノートの切れ端に書かれた手紙を受け取った。ビートルズ風の長髪高校生の噂を聞きつけてよこした「文通申し込み」だった。どこにでもある高校生の文通、それがOK(彼女のニックネームの略称)との運命的な出会いのきっかけだった。

OKは1学年下の16歳、県下の別の高校に通う名古屋からの転校生、母親を早くに結核で亡くし、その母親の結核サナトリウムのあった母の出身地でもある私の故郷、草津市に移ってきた女子高生だった。

友人を介しての数回の文通の後、「一度会ってみない?」との仰せがあって彼女の母親の実家が経営する喫茶店で会うことになった。その日の記憶はいまも鮮明だ。

私はOKに会う前に本屋に立ち寄った。公開間近のビートルズ映画“A Hard Day’s Night ”掲載の映画雑誌を買っていこうと思ったからだ。広い店内だったが映画雑誌を探す私はふと視線を感じて顔を上げた。するとレコード売り場にいた女子高生風と目が合った、瞬間バチバチッと視線のショート! でもそれはほんの一瞬、私は映画雑誌を持ってレジへ、彼女は店員との話に戻った。一瞬の視線ショートだったが、長髪男子高校生の出現に「これだ!」と彼女は思っただろうし、私はこの子だとほぼ直感した。

案の定、喫茶店にいたのはその子だった。時は初夏、背中にかかる長い髪、白い夏のワンピース姿はまさに都会育ちの女の子、デートなど初体験、以前の田舎の「真面目な優等生」の私だったらどぎまぎしたことだろう。でも「長髪ひとつで世界は変わる」、異端視の視線に鍛えられていた若林君はうろたえることなく「やあ」と声をかけた。すでに文通で気心は知れてるので映画雑誌のビートルズの話題で盛り上がり、意気投合は一瞬だった。

夏休みには二人でビートルズ映画を京都会館で心ゆくまで観戦、嬌声の絶えない映画館で「ちょっとあの女の子達うるさいよね」と言いながらも「リンゴ、かわいい!」と思わず口にする彼女、理知的なOKの意外なアナザーサイドも新しい発見だった。

◎[参考動画]映画 “A Hard Day’s Night”(1964年)

初面談以降、文通は直通便になった。互いの家の玄関にボール紙手製の「私書箱」を設定、私はモディリアーニの絵を貼り付けた。互いの「私書箱」に細い鎖を取り付けてそれが垂れてたら「手紙在中」の印、学校帰りに鎖が垂れてるか確認するのが楽しみになった。

ビートルズのヒット曲“From Me to You”にならって手紙の末尾には「From M.Lenon to George OK」と署名、彼女の署名はその逆。私はジョン・レノン、彼女はジョージ・ハリソンのファンだった。私のには必ずジョン・レノンの横顔イラストを入れた。たわいのないお遊びだが、それは「二人だけの小さな世界」、私とOKのとても大事な儀式だった。

互いの家でレコードを聴いたりしたけれど、いつしか昼夜別なく町を徘徊しながらの路上トークが二人の習慣になった。古い世界を飛び出そうとする二人には家の狭い空間は窮屈だったのかも知れない。

ビートルズの話題が中心だったと思うが、私の大好きな画家、モディリアーニの話にも彼女は乗ってきた。「奥さんのジャンヌさんって素敵だよね」とOK。モディリアーニは貧苦の中でも「自分の絵」を追求、それを描き続け、持病の結核、アルコールとドラッグ漬けの果てに失意のまま早世した画家、画家でもあり妻だったジャンヌ・エビュテルヌさんは最愛の人を亡くした直後、後を追ってアパルトマンの窓から投身自殺を遂げた。ジャンヌさんの父親は敬虔なカトリック教徒、ユダヤ人の男との結婚を認めず墓は別々にされた、そして十数年の歳月を経てペール・ラシェーズ墓地に合葬され、二人はやっと結ばれた。そんな不遇の画家とその波乱に満ちた純愛ドラマの生涯は私たち二人を興奮させた。

ある時、OKが「睡眠薬自殺はやらないほうがいいよ」と私に言った、名古屋の中学時代に自殺未遂を見つかって胃の洗浄をやられたのが死ぬほど苦しかったそうだ。自殺など私には別世界の話、この子は私の知らない世界を知っている人だ、そう思った。

そんな感じで路上トークは延々と草津の狭い町を大通りから路地、天井川の堤防へと続き、家の前まで来ても「じゃあまたね」を二人とも言いそびれて、またもと来た道に戻ったりを繰り返した。別に腕を組んだり恋を囁きあっていたわけじゃない、堰を切ってあふれる目覚めた自我がその発散場所を求めていたのだと思う。

そんな二人を「高校生の異性交際?」と怪しむ町の大人たちの視線もあったけれど「僕らの大まじめがわかってたまるか」と上目線で無視した。こんな「抵抗運動」も二人の絆を強めたのかも知れない。

◎[参考動画]The Beatles – From Me To You(1964年)

◆「特別な同志」になった理由

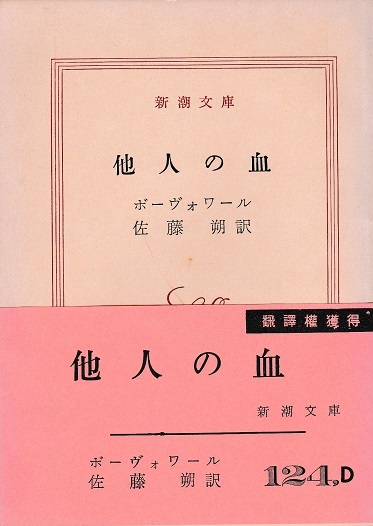

ある日、「これ読んでみない?」とOKは1冊の文庫本を貸してくれた。

その本は『他人の血』。フランスの実存主義女流作家、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの小説だった。平凡な駄菓子屋の娘が大ブルジョアの息子という出自に悩む労働運動指導者と恋に落ち紆余曲折の末に恋人の指揮する反ナチ・レジスタンス運動に参加、彼女は短い生涯を閉じるという物語だが、私は最後まで読めず途中で放棄した。自分の運命の決定権は自分自身にあるという自己決定権賛美の書だが、フランスの知識人の描く複雑な社会相、人間世界は当時の私にはまったく理解不能の世界だった。

私はただ「ありがとう」とだけ言って本をOKに返した。

これは少なからずショッキングな体験だった。進学校でもない高校に通う年下の女子高生の読む本を読めない自分は何なんだ!? 自意識過剰といえばそれまでだが「進学校の優等生」というものを考えさせられた事件だった。

後で実存主義に関する解説書を読んだりしたが私にはさっぱりわからなかった。主体的な社会参画? 自己決定権? 教科書や受験参考書ではわからない世界があることを思い知らされた。もっと新しい世界を知りたいと切実に思った。それはあくまでいま考えればということで、当時そんなことは恥ずかしくて彼女には話せなかった。

自分の無知、アホウぶりを知らしめてくれたのがOKだった。それこそが彼女が私の「特別な同志」たる最大の所以(ゆえん)だったといまは言える。

こうしてOKは私にとって「特別な同志」になった。そんな彼女に私は恋をした。

ビートルズ「抱きしめたい」に始まる「ならあっちに行ってやる」の17歳の革命は、自分を知るための革命になり、その「同志」を得て革命はさらに一歩前に進んだ。

これが今日に至る私の革命の原点、いまそう思う。(つづく)

▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん

1947年2月滋賀県生れ、長髪問題契機に進学校ドロップアウト、同志社大入学後「裸のラリーズ」結成を経て東大安田講堂で逮捕、1970年によど号赤軍として渡朝、現在「かりの会」「アジアの内の日本の会」成員