「レフェリー、リー・チャンゴン~!」とリングアナウンサーにコールされ、文字にしてもカタカナ書きの方が馴染んだ響きである。昭和40年代にTBSテレビで放映されたキックボクシングの隆盛時代に、現在とは比べられないほどのレフェリーの威厳があったその姿と名前が全国に広まったのも事実でした。

◆導かれた運命

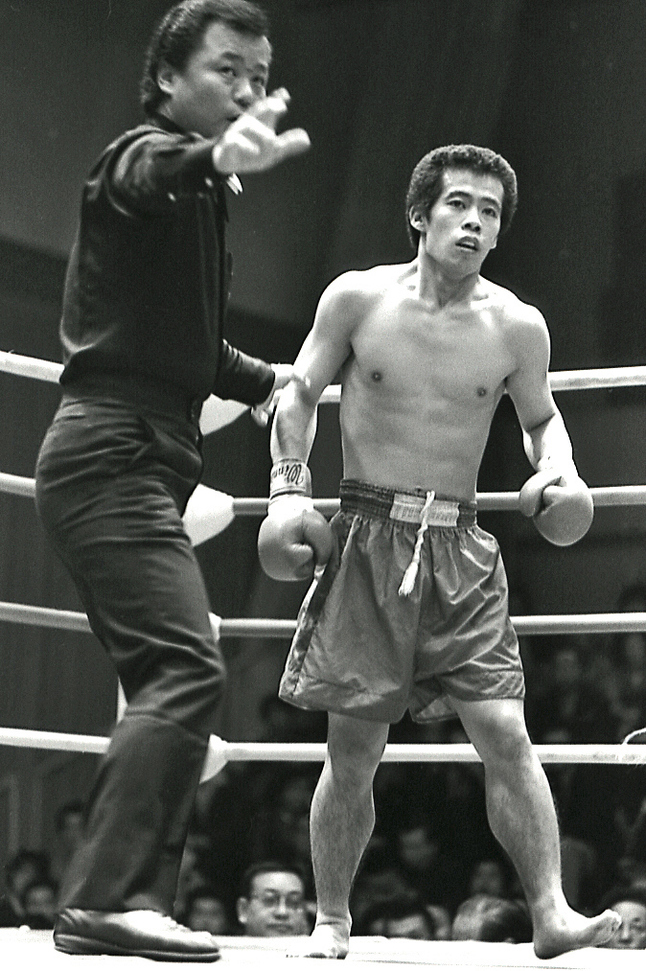

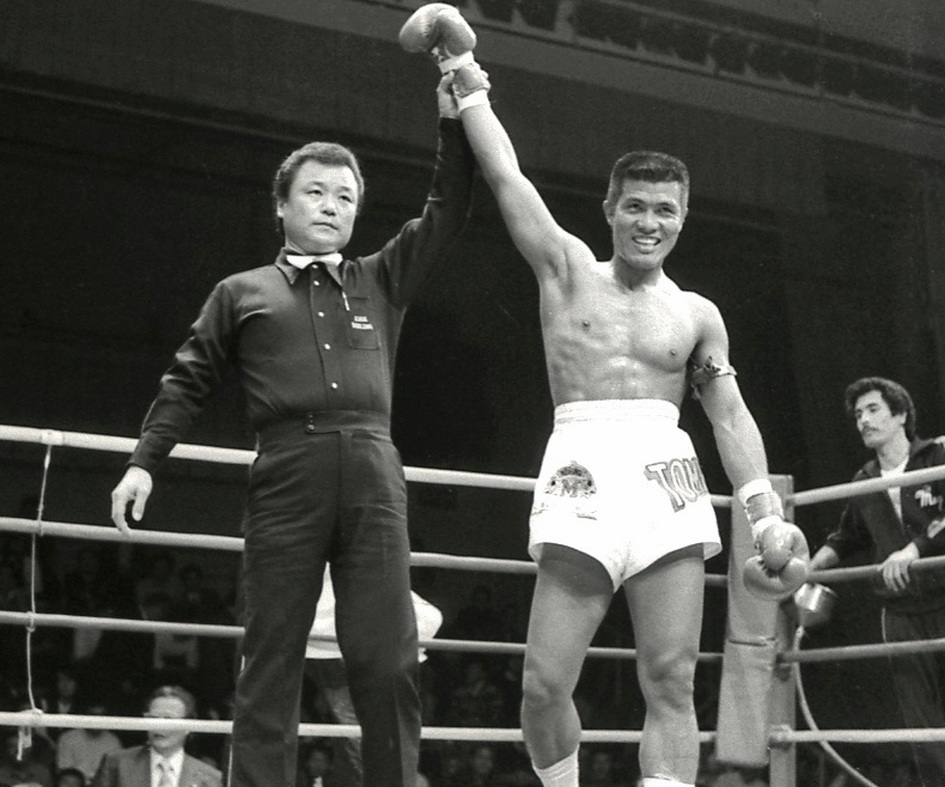

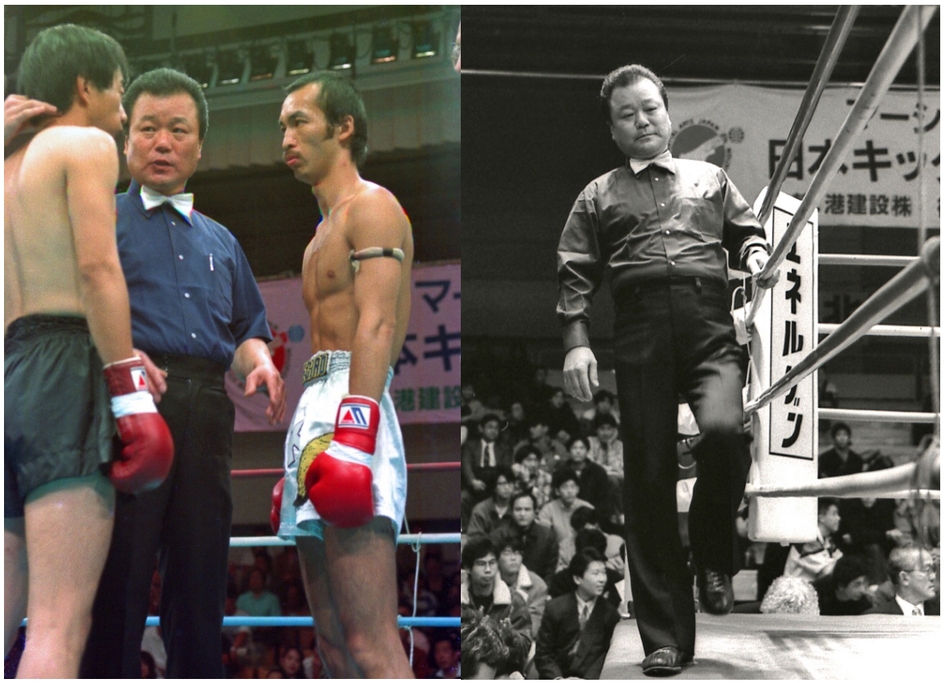

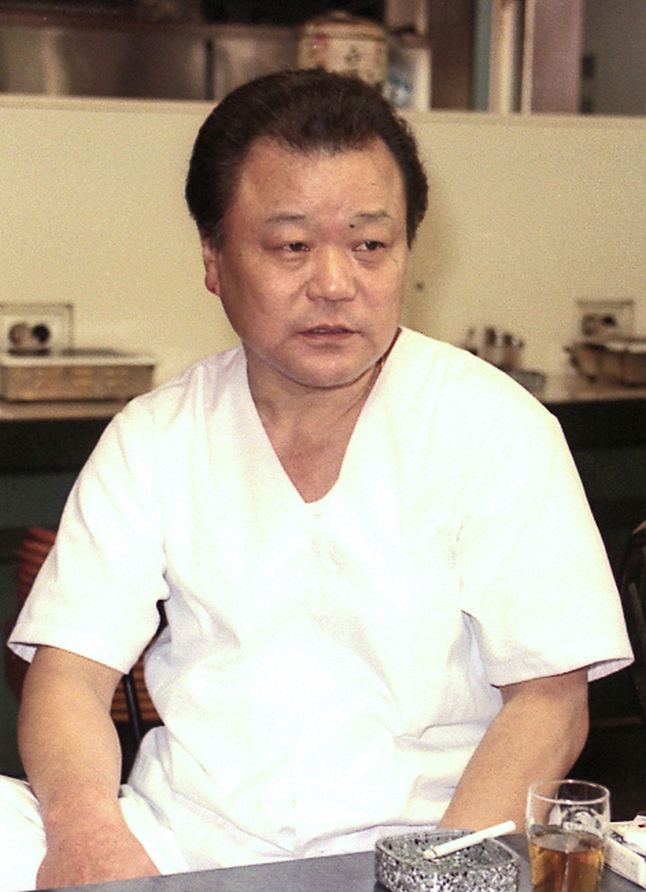

昭和の名レフェリー、李昌坤(リ・チャンゴン/1942年6月20日東京都目黒区出身)は在日韓国人として永く活躍し、日本名は岩本信次郎。軽快なフットワークと適確な判断で試合を裁き続けた。

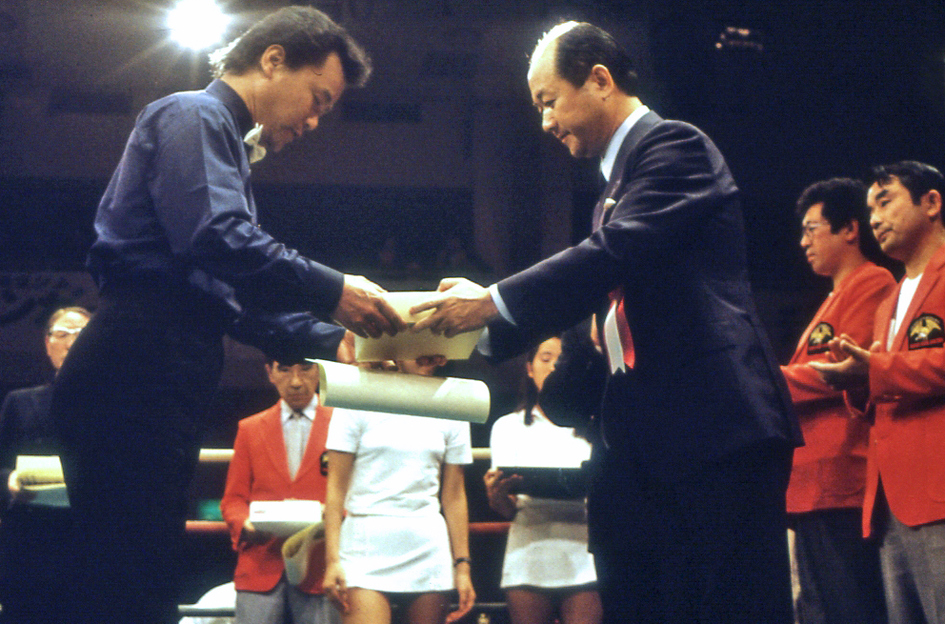

1966年(昭和41年)6月にレフェリーとしてデビューして以来、野口修氏が興したキックボクシングの表も裏も知り尽くし、1990年(平成2年)に第23回プロスポーツ大賞「功労賞」を受賞している人物である。

李昌坤氏は中学2年生の時、たまたま近所にあったボクシングの野口ジムに遊びに行くようになったのが格闘技との最初の出会いだった。当時は厚木基地や新橋駅前などで「ベビーボクシング」なるお祭りイベントが開催されていて、気が強いガキ大将だった李昌坤氏は中学生クラスの“ハビー級”として参加。試合後にはお菓子を貰っていたという。

そんな運命でジムに通い続け、高校三年生になるとプロボクシング4回戦でデビュー、新人王の準々決勝まで進んだが、腰を痛めて止む無く現役を断念した。

◆昭和のキックボクシング、レフェリーとして参加

高校卒業後は近所の板金屋で働きながら、野口ジムのトレーナーをしていたが、1966年1月(昭和41年)、野口進会長の長男・修氏が日本キックボクシング協会を設立された際、李昌坤氏はレフェリーとして導かれた。それまでは日本名を使っていたが、日本vsタイの試合に韓国人としてレフェリングすることで国際色豊かにしようという協会の思惑で、本名・李昌坤として参加することになった。

翌年2月26日、TBSがキックボクシング中継を始め、創生期からブームとなったスター沢村忠の多くの試合を中心に、首都圏の他、地方興行を転々としながらレフェリーとしてリングに上がり続けた。

名勝負として今も語り継がれる富山勝治vs花形満戦、富山勝治vs稲毛忠治戦や、後には藤原敏男の試合も裁いた経験を持ち、竹山晴友が活躍した昭和60年代でもメインレフェリーとして裁いていた。

長いレフェリー生活の中では多くのエピソードを持つ李昌坤氏。

「確か甲府での試合で、沢村が真空飛びヒザ蹴りを出したら、相手がロープまでふっとんで一番上のロープが切れてしまったんですよ!」といった忘れ得ぬ思い出や、更には自身に災難が降り掛かることもあった。空振りした沢村の蹴りが横腹に入り、悶絶の危機も何とか凌いだレフェリング。これが一番痛い思い出で、試合後の控室に沢村がやって来て、「リーさん身体大丈夫? ゴメンね!」とは沢村らしい気遣いがあって嬉しかったが、一週間ほどまともには動けなかったという。

テレビ放送が打ち切りになり、興行も不定期になってきた昭和50年代後半、多くの業界関係者が撤退していったが、李昌坤氏はそんな時代もレフェリーを辞めなかった。

それは「俺が試合を裁く。俺が判定を下す!」というレフェリーとしてのプライドを人一倍持って日本系レフェリーのほとんどを厳しく指導し、レフェリングの基礎を作ったことを無駄にせず、次の時代へ繋ぐ責任を感じていた。

◆存在感に陰り

李昌坤氏から教わったレフェリーは皆フットワークが軽く、

「ファッションモデルみたいな動き」という批判的な関係者も居た中、時代の流れは徐々に李昌坤氏にとって窮屈な世界となっていった。ムエタイ崇拝者が増え、レフェリングもムエタイ式に移行してきた点から、各ジムからレフェリーに求められる裁き方の認識が変わって来たのだった。

首相撲でのブレイクアウトの早さ、崩しでの縺れ倒れ行く選手を支えない、軽く当たったパンチでのスリップやプッシュ気味でのノックダウン扱いなど、昔ながらのレフェリングが受け入れ難くなる傾向があった。名レフェリーたる存在が敬遠されがちになると、次第に出番が少なくなっていく中の1996年2月9日、最後の花道を作ってくれたのは士道館主催興行だった。最後のレフェリングとなったフェザー級5回戦、室崎剛将(東金)vs松田敬(目黒)戦の後、「李昌坤引退セレモニー」が執り行われた。李昌坤氏はリング上で奥さんと華やかなチマチョゴリ(韓国の民族衣装)を纏った三人の娘さんに囲まれ、最後のリングに華を添えた引退セレモニーだった。

李昌坤氏は「これで終わりなんだなと思った時、寂しさより、ここまでやって来れたんだなという思いの方が強かった。引退式をやって貰って本当にけじめがついたよ!」と語る。

時代とともに昔のレフェリーが一人ずつ消え、元々所属した日本系野口プロモーションの最後のレフェリングとしての締め括れた安堵感があったようである。

「本当に陰の人でしたね。沢山の名勝負を裁いて来たのにね!」とはキックボクシング創始者、野口修夫人・和子さんの当時の語り。

◆昔ながらの頑固レフェリーからの助言

李昌坤氏は、業界の中心的存在だった目黒ジムの選手に「目黒ジムには沢山強い選手が居て、練習が他のジムより充実しているんだから、試合で引分けなら実質は負けと同様なんだぞ!」と厳しい指摘を言われたこともあったという。また、「地方の選手には冷たく、反則ではないのに、“今度やったら減点取るぞ”とか言われて、だからリー・チャンゴンは嫌いだ!」という批判も聞かれるのは毅然としたレフェリングを行なうが故の嫌われ文句だろう。

後輩への指導では「レフェリーやジャッジ担当で、もしミスっても毅然と振舞って自分の裁定に自信持て!」と言うなどの忠告もあって、他団体のレフェリーでも「李昌坤さんのレフェリングはかなり意識していましたね!」という話は多い。

またレフェリーの振舞いや運営の不備など、他のスタッフが気付かなくとも李昌坤さんは気付いて動くという点は熟練者の視野の広さがあった。

「観衆の中で雑談はするな。必要以上に会場内をうろつかず待機場所に居ろ。裁いている試合に対し、同じ位置に3秒以上立ち止まるな。テレビカメラ側に極力立つな。身だしなみに気をつけろ!」といった振る舞いには、元々はプロボクシングから受けた指導が基礎となったものだった。古い体質ではあったが、威厳ある李昌坤氏ならではの存在感だった。

李昌坤氏は若い頃、板金屋やトラック運転手なども経験したが、後に目黒ジム近くで焼き肉屋「大昌苑」を経営。レフェリー引退後も継続し、かつての野口プロモーション関係者が集まることも多い賑やかさを見せて、良きキックボクシング時代を語り合う穏やかな晩年を過ごしていた。お客さんからの注文を語気強く受け応え、かつてのレフェリーの面影があったが、その接客は気さくで常連客が多い焼き肉屋のオヤジであった。

(取材は1996年2月当時のナイタイスポーツで取材したものと、後々に何度も大昌苑を訪れて李昌坤氏にお聞きしたエピソードを参考にしています。)

◎堀田春樹の格闘群雄伝 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=88

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」