くだんのリンチ事件に関する大阪高裁判決は、各方面に静かに根深く、重大で深刻な反響を与えているようです。特に李信恵のリンチへの連座と関与を裁判所が認定したことにより、李信恵とその周囲には大変なショックを与えたであろうことは想像に難くありません。事実、7月27日の判決直後に李信恵代理人の神原元弁護士は、相変わらず「正義は勝つ!」とツイートし「勝訴」を宣言しましたが、以降、神原弁護士も李信恵も、本件判決には全く触れていません。“不都合な真実”が判決で認定されたからです。

“不都合な真実”といえば、李信恵らと共にM君リンチに連座した伊藤大介による暴行傷害事件(本件一審本人尋問のあと2020年11月25日深夜)の全容や公判の進捗情況も、一切明らかにされていません。このままなし崩し的に幕引きしようとでも考えているのでしょうか? 伊藤の起こした事件は偶発的、一般的な犯罪ではありません。今回の大阪高裁判決で、リンチ事件への連座と関与が認められた李信恵同様、伊藤はリンチの現場に居合わせた過去を持つ人物です。反差別運動、社会運動と密接に関わる点において、今後反差別運動の方向性を正す意味でも、情報公開し社会的に判断を仰ぐべきです。

7月27日の判決から上告期限の8月10日までの10日間、上告すべきかどうか悩み慌ただしく過ぎた中で、結局は「名誉ある撤退」し、上告せずの結論に至り賠償金(プラス利息=約130万円)も全額振り込み、本通信の削除命令箇所(2017年6月12日、同19日、8月2日、2018年3月22日)も削除いたしましたが、このお盆休み期間に、あらためて判決文を読み直してみました。

判決直後は、原判決(一審大阪地裁判決)に事実誤認や瑕疵があったことで賠償金が減額されたぐらいにしか思っていませんでしたが、判決文をよくよく読んでみると、裁判官もかなり苦慮した形跡が感じられました。

また、少なからずの方々に判決文を読んでいただき意見を寄せてくださいました。この通信〈2〉でお二人のご意見を掲載しましたが、その後も心あるご意見が寄せられています。最も簡潔かつ的確に述べられているのは次の方(弁護士)のコメントです。──

「高裁判決の評価は概ねそれ(注・この通信の〈1〉~〈3〉)でよいと思います。大幅に変更された丁寧な事実認定がされていますし、共謀による不法行為責任は否定しつつ、全体としての集団暴行の事実と李本人の暴行の放置・黙認による道義的責任は認めていますから、政治的には一定押し戻した勝利と評価でき、上告なしの判断は妥当かと思います(そもそも、上告審は憲法違反・判例違反の有無が主要な争点となる法律審ですしね)。」

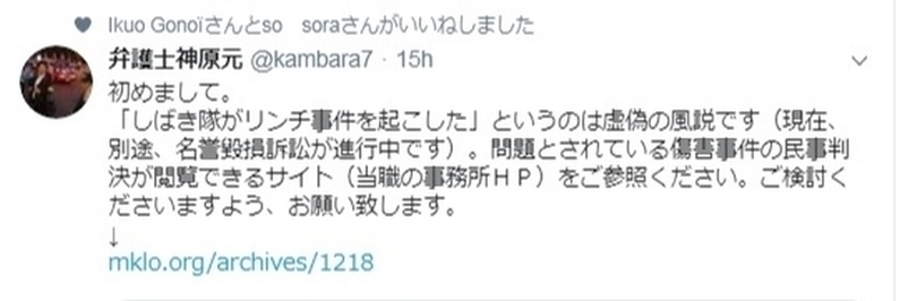

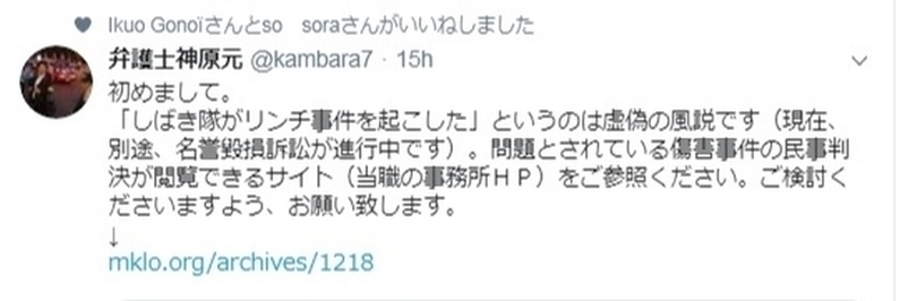

神原弁護士のツイート。リンチ事件は「虚偽の風説」だって!?

神原弁護士のツイート。リンチ事件は「虚偽の風説」だって!?

◆李信恵の「粗暴で凶悪な」性格を明確に判決文で認定した大阪高裁判決

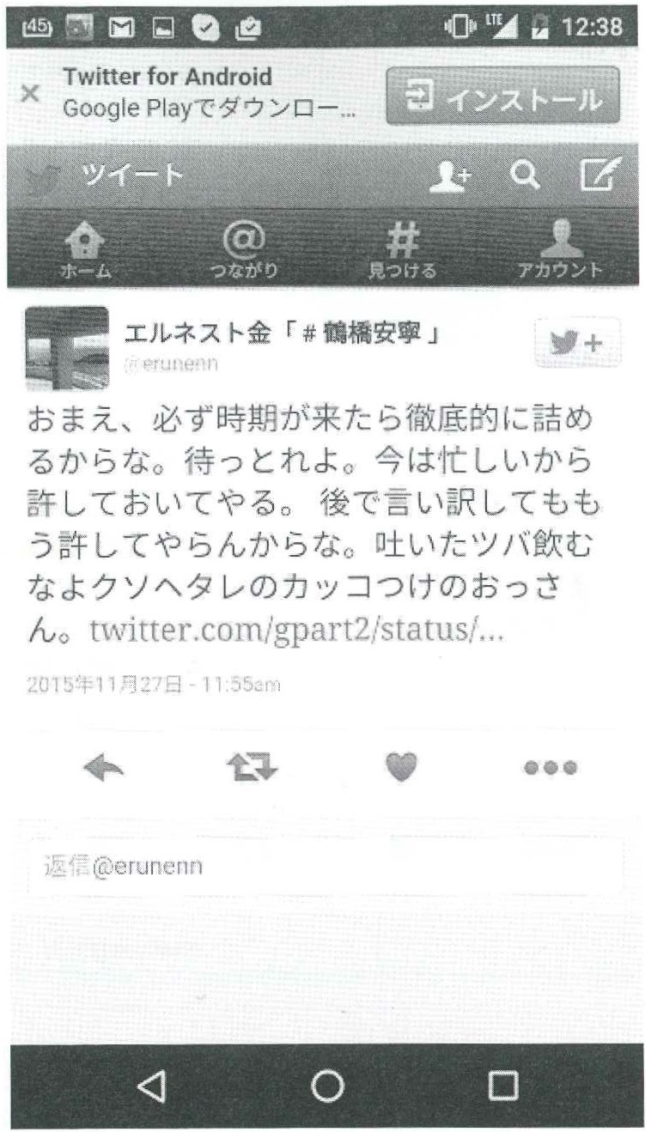

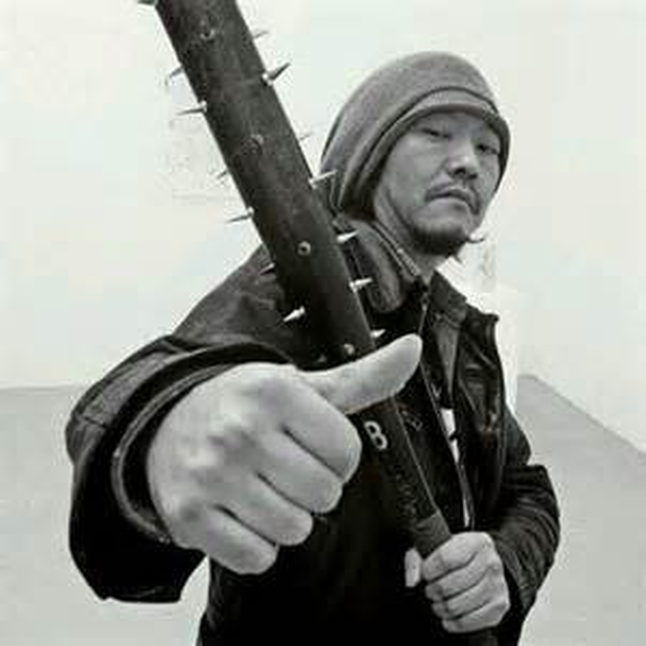

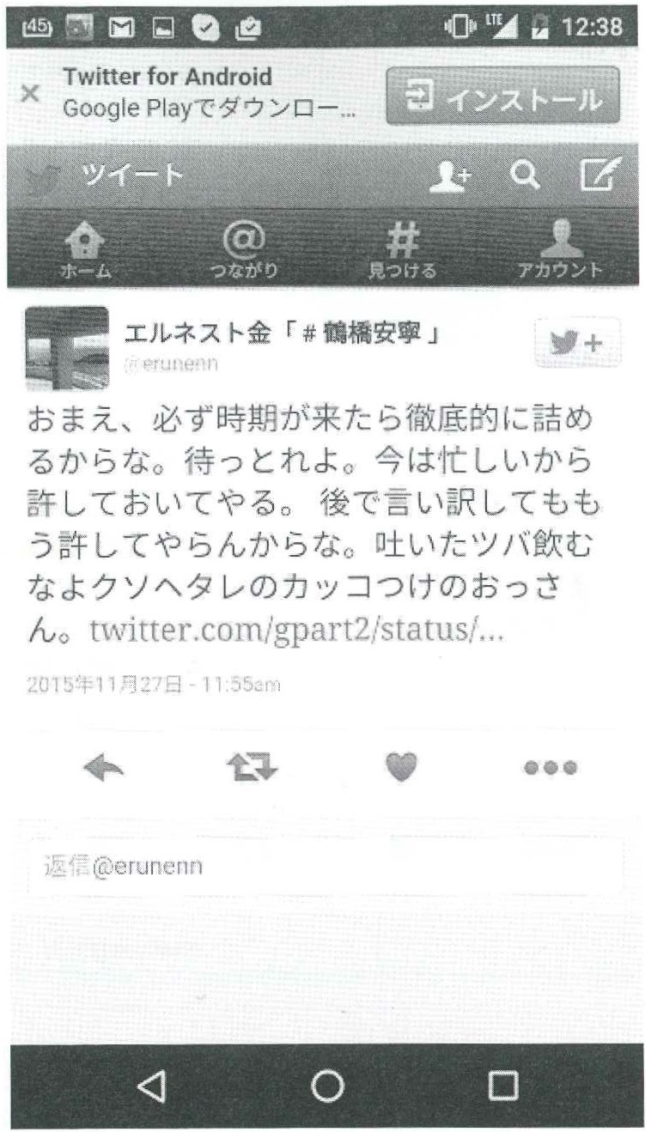

主な実行犯・金良平のツイート。事件から1年近く経ってもこのザマ。反省の色はない

主な実行犯・金良平のツイート。事件から1年近く経ってもこのザマ。反省の色はない

ところで李信恵は、鹿砦社の出版物等が「原告(注・李信恵)が粗暴で凶悪な犯罪者であるとの印象を与えるものであるから、原告の社会的評価を著しく低下させる」(訴状)としていました。私たちに言わせれば、笑止千万、抱腹絶倒です。

大阪高裁は今回の控訴審判決は、李信恵が「暴行を容認」し「警察への通報や医者への連絡等をしないまま、最後は負傷しているMを放置して立ち去った」と明記しています。感情を含まない表現ですが、この行為は李信恵が「粗暴で凶悪な犯罪者であるとの印象を与え」る可能性がありはしませんか? 高裁判決認定内容と同様の調査取材・出版活動を行った、私企業である鹿砦社を訴えたのですから、李信恵は判決に対して異議があるはずです。そうであれば国賠(国家賠償)請求を起こすのでしょうか?

再度高裁判決の一部を引用します。──

「被控訴人(注・李信恵)は、(中略)M(注・判決文は実名)が金(注・良平)からの暴行を受けて相当程度負傷していることを認識した後も、『殺されるなら入ったらいいんちゃう。』と述べただけで、警察への通報や医者への連絡等をしないまま、最後は負傷しているMを放置して立ち去ったことが認められる。この間、(中略)被控訴人が暴力を否定する発言をしたことは一度もなく、(中略)金の暴行を制止し、又は他人に依頼して制止させようとすることもなく、本件店舗内で飲酒を続けていた。このような被控訴人の言動は、当時、被控訴人が金による暴行を容認していたことを推認させるものであるということができる。」(高裁判決文。下線・松岡)

「本件傷害事件当日における被控訴人の言動自体は、社会通念上、被控訴人が日頃から人権尊重を標榜していながら、金によるMに対する暴行については、これを容認していたという道義的批判を免れない性質のものである。」(同。下線・松岡)

「被控訴人の本件傷害事件当日における言動は、暴行を受けているMをまのあたりにしながら、これを容認していたと評価されてもやむを得ないものであったから、法的な責任の有無にかかわらず、道義的見地から謝罪と補償を申し出ることがあっても不自然ではない。」(同。下線・松岡)

当然の判断です。傍らで激しい暴行が行われているのに、それを認識していながら、止めもせず、悠然とワインをたしなみ、師走の寒空の下に放置して立ち去るなど、李信恵の「粗暴で凶悪な」性格を表わしている、と考えてもまったく不思議ではありません。一般的な感性の持ち主であれば、到底できないことです。無慈悲な行為です。

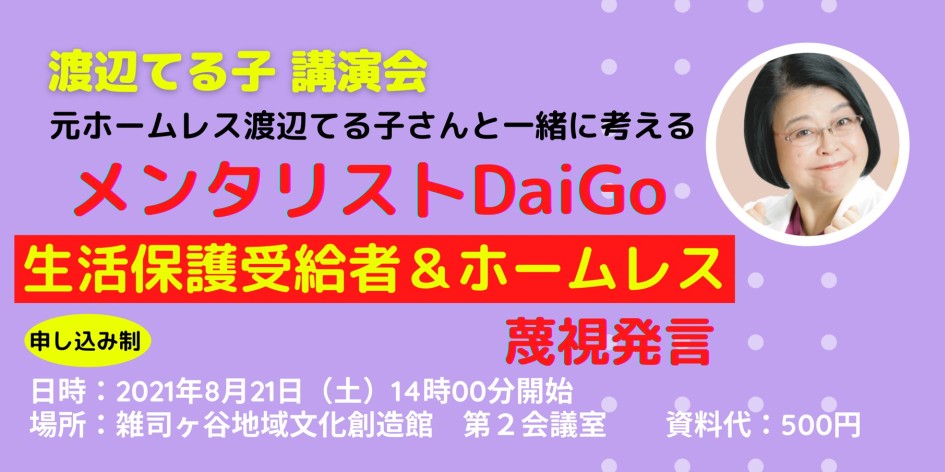

こうした行為が大阪高裁で認定されたことを、私たちは強調します。今後彼女を講演会などに招く計画のある主催者の方々には、知っていただく必要があるでしょう。李信恵は、差別被害者として脚光を浴びてきましたが、他方このような「粗暴で凶悪な」行為を行う人物である点を重々考慮せねばならなくなりました。李信恵が心から反省しなければ、「反差別」運動の旗手でなくなる日もそう遠くはないでしょう。

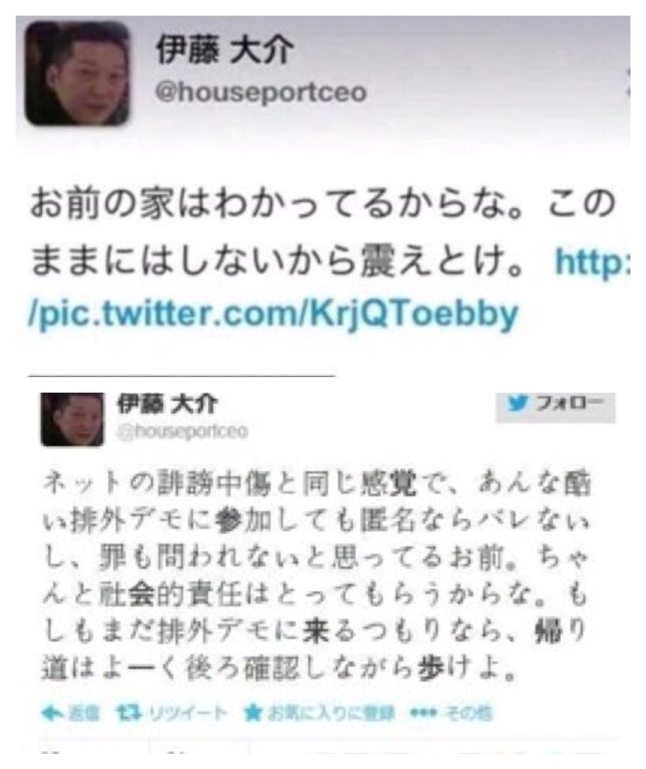

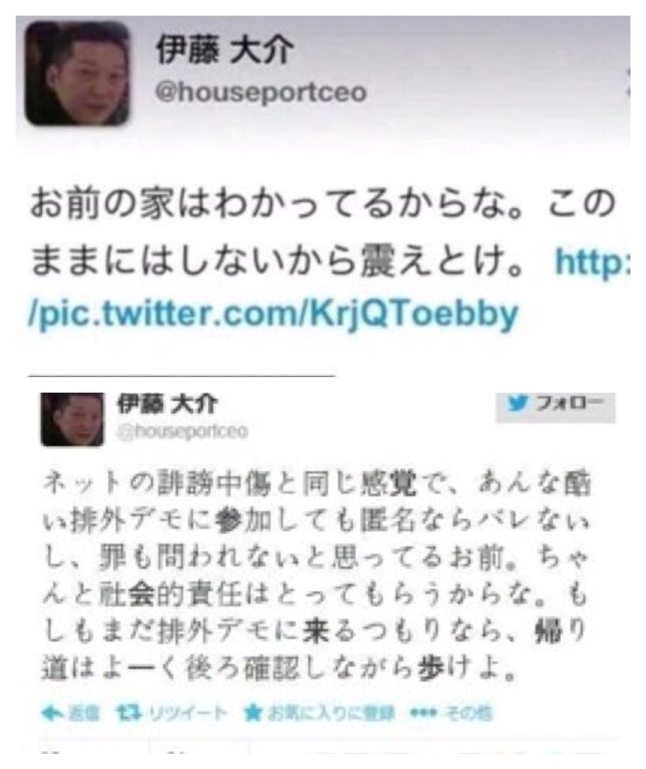

同じくリンチに連座した伊藤大介のツイート。この気持ちはずっと変わらず、リンチに連座した後も昨年暴行傷害事件を起こした。こちらも反省の色ナシ!

同じくリンチに連座した伊藤大介のツイート。この気持ちはずっと変わらず、リンチに連座した後も昨年暴行傷害事件を起こした。こちらも反省の色ナシ!

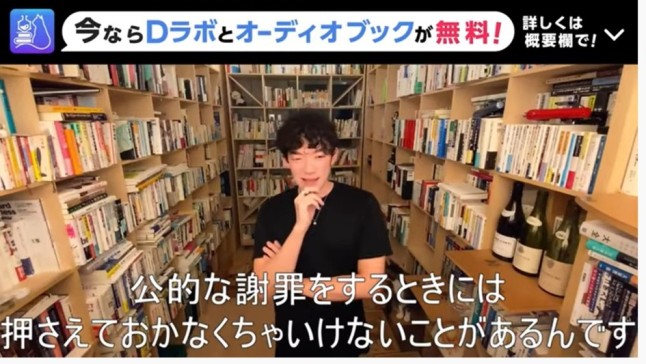

最近、東京オリンピック/パラリンピックの開会式の音楽を担当していた、ミュージシャンの小山田圭吾が、かつて障碍者の友人に対して行ったいじめが掘り返され解任されました。この解任は、開会式の音楽担当から外されただけではなく、小山田にとって、再起不能といえるほど深刻なものです。李信恵の将来を暗示させるかのうようなスキャンダルでした。

李信恵にとっては、確かに「勝訴」かもしれませんが、M君リンチに連座し関与したことを大阪高裁が認定したことで、M君に早急に公的に謝罪しないと、今後講演に招かれなくばかりか、小山田のように再起不能なまでに陥るのではないかと警鐘を鳴らしておきます。相変わらず隠蔽に務めるのか、心から反省しM君に謝罪するのか、李信恵の人間性が問われています。これは李信恵のみならず他のリンチ加害者4人、リンチの事実を認識しながら李信恵をバックアップしてきた「コリアNGOセンター」、そして岸政彦ら隠蔽に加担した者らも同様です。

思い返せば、M君の訴訟でも、本件一審判決でも、最初に李信恵がM君の胸倉を掴み、その後に一発殴ったことが「平手(パー)」か「手拳(グー)」かが殊更焦点化されました。M君が、1時間もの凄絶なリンチで精神が錯乱し記憶曖昧な発言をしたことでM君の供述全部が「信用できない」とされ、肝心の半殺しの目に遭ったことが軽視されたのです。

つまるところ、「木(平手か手拳か)を見て森(リンチで半殺しにされた事実)を見ない」判断になったものと思います。すっかり神原弁護士の術中に裁判官も嵌ってしまったようです。M君の訴訟で最高裁で確定した判断は、本件訴訟でも覆すことはできませんでした。高裁の裁判官も、上級審の最高裁で確定していることで苦慮したであろうことが想像できます。

また、共謀についても、市民感覚から見れば、誰が見ても李信恵を中心に共謀したことは歴然でしょうが、これもM君の訴訟において最高裁で確定したことによって覆せませんでした。リンチの場にいた加害者5人の関係や立場はフラットなものではなく、李信恵を中心に上下関係があったでしょうし、その場の空気を支配したのは李信恵だったと推認されます。

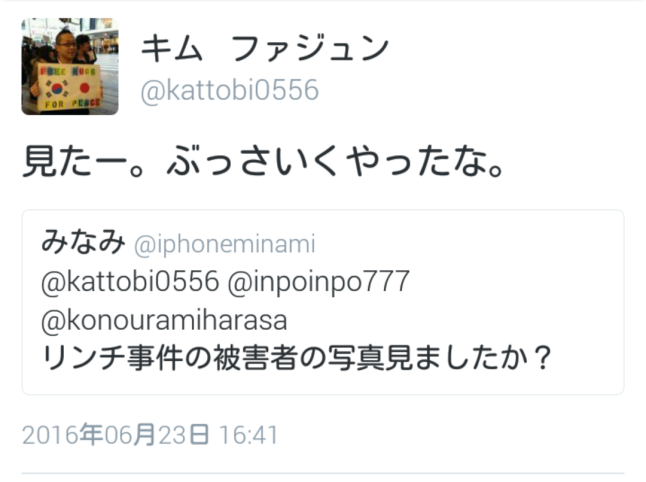

M君への酷いネットリンチ。この者の人間性を疑う

M君への酷いネットリンチ。この者の人間性を疑う

ところで、前回の通信で「名誉ある撤退」することを公言しましたが、これは上告することからの「名誉ある撤退」のことを言っているのであって、私たちが本件リンチ事件から完全撤退するということではありません。まだ検証─総括作業が残っていますし、これまで取材できなかった人たちへの追加取材も考えています。まだ関西カウンターの中心的活動家で鹿砦社に入り込み終業時間の大半をツイッターや私的メール等で本来の業務以外の政治活動を行っていた藤井正美との裁判が残っていますが(次回は9月9日に本人尋問で大詰めに来ています)、対李信恵との訴訟が終結したことで、むしろ桎梏がなくなり気軽に新たな取材もできるようになりました。

◆今、言っておきたいこと

あと少し言っておかねばならないことがあります。

その一つは、大阪高裁の判決で李信恵のリンチ(判決では「本件傷害事件」)が実際にあり、これに李信恵が連座し関与したことが認定されたことで、李信恵ら加害者、そしてバックで李信恵を支えた「コリアNGOセンター」、神原元、上瀧浩子、師岡康子、岸政彦、安田浩一、辛淑玉、野間易通、中沢けい、中川敬、有田芳生、香山リカ、北原みのり、西岡研介、金明秀ら、李信恵を擁護し隠蔽に関わった人たちも、「でっち上げ」とか「リンチはなかった」というような恣意的な風聞を振り撒いたことを謙虚に反省していただかねばなりません。そうでなければ、知識人やジャーナリストとしての存在意義を問われ、かつて「名誉毀損」に名を借りた鹿砦社への出版弾圧に加担した者らが続々再起不能なまでに失脚し「鹿砦社の祟りか、松岡の呪いか」と揶揄されたように、同様の憂き目に直面し失墜していくでしょう。

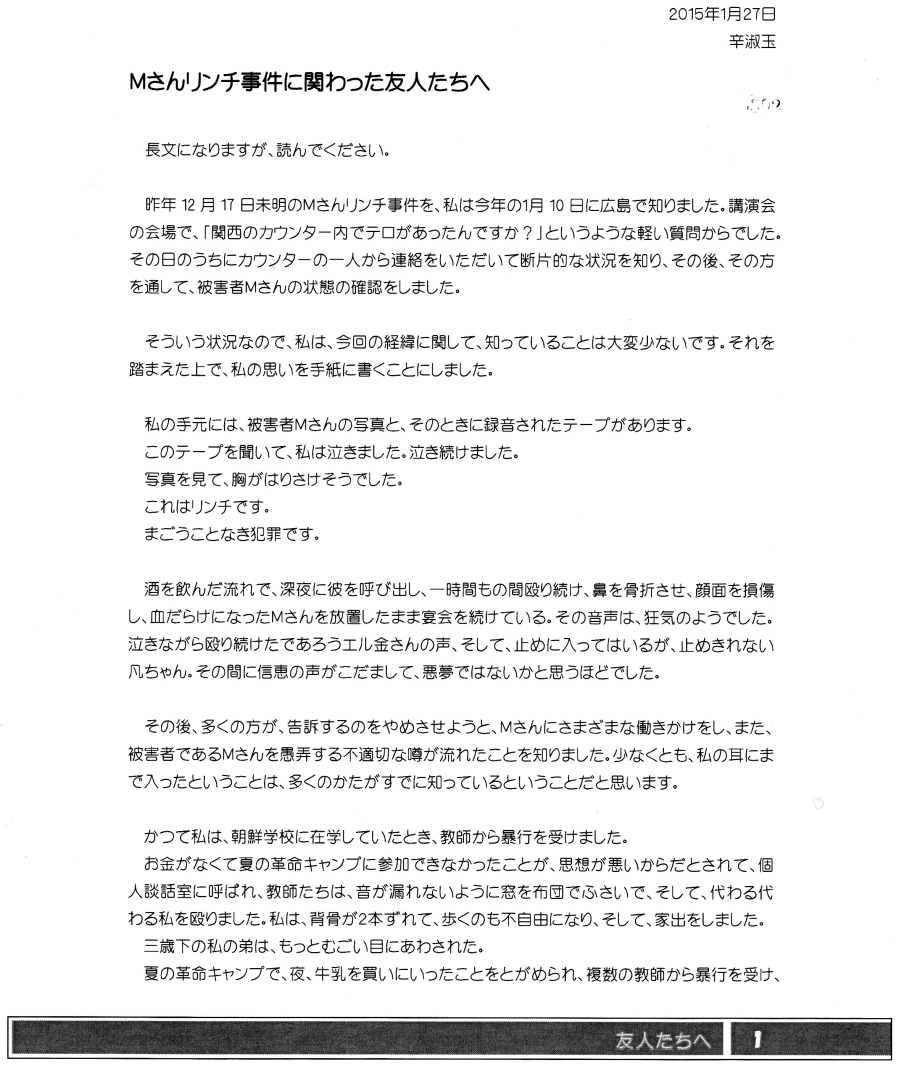

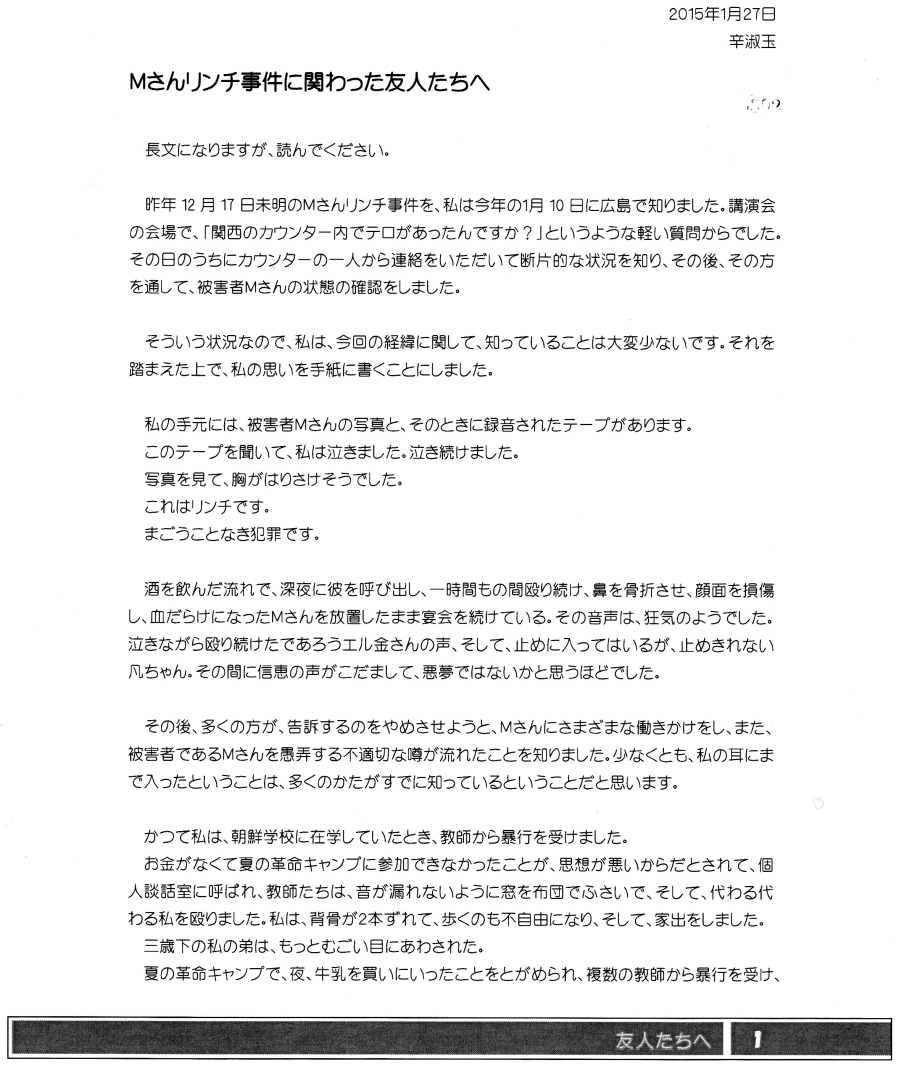

当初はリンチを認めていた辛淑玉文書。のちに否定

当初はリンチを認めていた辛淑玉文書。のちに否定

ある在日の青年の苦痛のツイート

ある在日の青年の苦痛のツイート

二つ目は、この5年半ほど、私たちは取材の過程で、多くの在日コリアンの方々に接してきました。みなさんいい方ばかりでした。快く協力してくれました。しかし、ほとんどの方が報復を怖れて名を出すことを躊躇されました。ある方など、陳述書を書き法廷で証言するとまで息巻いてくれましたが、一夜明けると、「報復が怖いので辞退します」ということがありました。訴訟や出版物等でも、ほとんどの方の名は出していません。だからといって、在日の方々に取材していないということではありませんし、第4弾書籍『カウンターと暴力の病理』に付けたリンチの最中の音声を収めたCDなど、内容が内容だけに国内の業者にプレスを発注できなく困っていたところ、ある在日の方が「私に任せてください」と外国でプレスしてくれました。このように蔭ながら多くの方々の協力を得ることができました。

三つ目は、これまでのリンチ事件への対応ですが、李信恵ら加害者、「コリアNGOセンター」、岸政彦ら加害者擁護の立場の人たちの対応は、はっきり言って狡いし醜悪の極みです。

しかし、この事件対応における“狡さ”により、在日コリアン全体が狡いと認識されるのは間違いですし、そうなりかねないことを懸念しています。“狡い”のは、あくまでも李信恵ら一部の人たちです。この意味でも、李信恵をバックアップした「コリアNGOセンター」が中心となって、今からでも遅くはありません、本件リンチ事件に真っ正面から取り組み、血の通った人間として誠実に対応し、まずは被害者M君への謝罪をすべきだと思います。私の言っていることは間違っているでしょうか?

最後になりますが、私たちは、この5年半もの取材で、まだ公にせず“握っている情報”も少なからずあります。あえて表現すれば“ダイナマイト・スキャンダル”です。「弾はまだ残っとるぞ」ということです。

今後、検証-総括作業の過程で取捨選択しなんらかの形で記録として残していきたいと考えています。 (本文中敬称略)

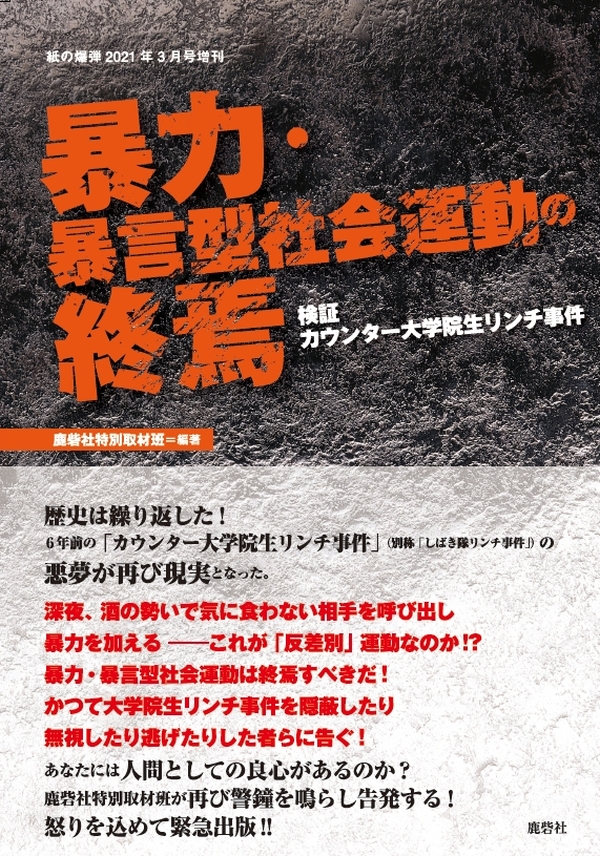

『暴力・暴言型社会運動の終焉』

『暴力・暴言型社会運動の終焉』