◆今からでも、中止は可能だが

時節がら、東京オリンピックの可否をめぐる記事が誌面をうめている。本欄でも何度か扱ってきたが、IOCの経済的事情(4年に1度の収益)で、中止は出来ないという前提がいかにも重苦しい。

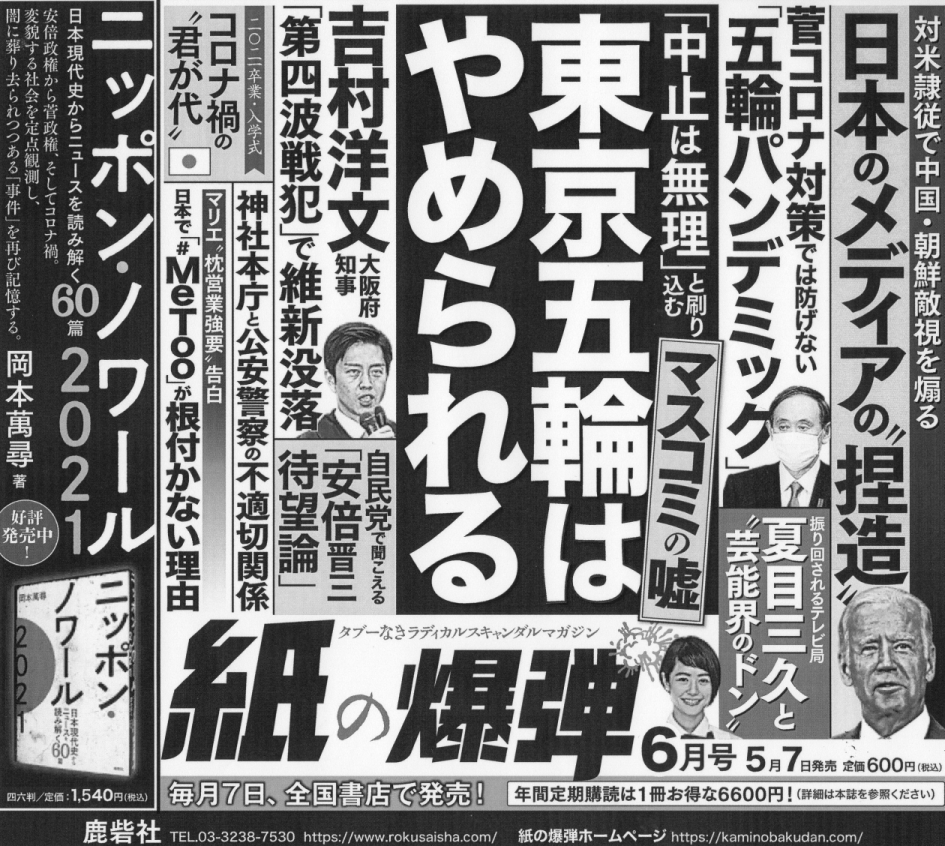

この「前提」を突き破る論考が、広岡裕児の「東京五輪はやめられる──IOCの意向も補償金も解決可能」である。目先のカネに目がくらんでいるIOCの意向に関係なく、日本側から中止を切り出せるというのだ。

その論拠は、NBCとの契約金は14年契約の1兆3,000億円だから、東京大会中止の損失補償は3,000億円ぐらいのはずだ、と広岡はいう。ただしニュースソースは「週刊文春」の記述で「政治部デスク」の発言である。

NBCと同じく、全米3大ネットワークのCBSとABCは、どういう契約なのだろうか。このあたりは、きちんと取材を重ねたうえで、秋以降の臨時国会の論戦に生かせる内容に煮詰めておく必要があるだろう。おそらく失敗(無観客でシラケる大会)におわる東京五輪の、政治的責任を問うことが今後の課題ではないか。

それにしても、国民は8割が中止ないしは延期という東京オリパラである。「五輪パンデミック」を予測するのは、青木泰の「世界にコロナを拡散する『五輪パンデミック』 今すぐ五輪を中止し、命を守る戦略を!」である。

ふじみの救急病院の鹿野晃院長のインタビュー。戦略的な検査体制の必要、は必読である。

オリンピック開催の陰で、ある国の存在がひそかな注目を浴びている。永世中立国スイスである。じつにスイスにこそ、オリンピック利権の裏舞台があるというのだ(「権力者たちのバトルロワイヤル」第24回 永世中立国スイスの支配者、西本頑司)。

米中対立が顕在化するなかで、WHOやWTO、ILOなどの国連中枢機関、およびIOC(本部はローザンヌ)など、国際機関はスイスに本部を置いている。その実効支配者は誰なのか? 国際金融資本のロスチャイルドの番頭ともいえるソロス家の財団、スイス銀行の支配者シェルバーン一族、スイスの影の支配者タクシス家の主家はハプスブルグ家(旧ヨーロッパ王朝)だという。これらが世界経済フォーラムのダボス会議を牛耳り、世界支配を「グレートリセット」として組みなおす可能性が高いとされる。けっして表には出ない世界支配の構造は、国際機関というかたちで、われわれの生活を支配しているのだ。その一端がIOC、東京オリンピックということになるのだろうか。

◆オリンピック精神の復活はどこに?

東京オリンピック反対の論考は、それとしてマスメディアが報道しない空白を埋めるものだが、スポーツ文化論やスポーツ社会学などの視点が必要ではないか。

もともとクーベルタンの「参加することに意義がある」の含意は、国別対抗になったオリンピックの勝利至上主義を批判したもので、近代オリンピックの本来の姿からかけ離れた、ナショナリズムのオリンピアリズムを問題にしたものなのである。その意味では、クーベルタンの理想を顧みずに、商業主義と国家主義に堕した現在のオリンピックをどう批判するか。

単なる反対ではなく;スポーツ礼賛の立場からこそ、オリンピック批判がなされるべきであろう。オリンピックそのものが悪であるかのような論調に陥るとしたら、やはり左翼は反対しか唱えない教条主義だと忌避され、国民的な議論を喚起できないことになる。少なくとも、おもしろい議論にしなければ、中間派の人々に読まれない。

「神社本庁と警察の不適切な関係」(三川和成)は、神社本庁の職員宿舎の不正売買事件の裁判結果をうけて、公安警察との関係を暴露している。この訴訟が提訴される前、原告側の最初の相談が、公安警察を通じて被告側に伝わっていたというのだ。このことによって、原告は解雇されたのだ。

そこにあるのは、公益通報者保護法という、警察の天下り構造である。ようするに警察に不正の事実を相談すれば、その情報が不正の当事者に密告されるのだ。愕くべき構造があったものだが、警察権力・情報が利権化されているのだからどうにもならない。こんな不正構造は余すところなく暴くべきであろう。

政局ものでは「自民党で聞こえる『安倍晋三待望論』菅総裁では選挙に勝てない」(山田厚俊)が時宜をえた記事である。オリンピック開催問題での政局がすでにその影をチラつかせ、二階俊博幹事長の「これはもうスパッとやめなきゃいけない」発言も、じつはコロナ・オリンピック責任問題が政治過程に関わって来るからにほかならない。秋口にはボロボロになっているはずの菅政権では、総選挙を戦えない。いや、それ以前に菅が選挙の顔では戦えない。自民党の危機を救えるのは、安倍晋三前総理となるのか?

◆士農工商をめぐって

連載検証の「『士農工商ルポライター稼業』は『差別を助長する』のか?」(第8回)は、士農工商をめぐる議論である。筆者(横山)が本通信で「紙爆」前号の紹介でふれた内容への反批判となっている。

端的に言えば、士農工商が江戸時代の公文書にないことから、その存在を否定するあまり、江戸期において身分差別がなかったかのように表象されることへの批判であろう。

この点については鹿砦社編集部の言うとおり、江戸時代の身分が中世のそれよりもはるかに固定的であり、その意味では厳然たる身分社会であったことは言うまでもない。身分は血縁ではなく職業に由来するものだったが、家職を変えることは難しかった。

ちなみに、江戸時代の身分の変更は、女性に対する身分刑としての「奴(やっこ)」があり、男性の犯罪者が非人身分に落とされた例も多かった(非人手下=ひにんてか)。

いっぽうで、農民や商人から武士になるケースも少なくなかった。有名なところでは藤田東湖の父幽谷、勝海舟の父小吉、近藤勇や渋沢栄一などで、この場合はカネを積んで養子に入るとか、武勇や聡明さを見込まれてのものだ。

公文書によらない史実を重視するべきという鹿砦社編集部の指摘も、昨今の政府答弁や公文書の改ざんを例にすれば的を得たものだ。

それにしても「士農工商」という言葉が、近代部落史に果たしてきたものは大きかった。この文言による差別の再生産を看過すべきでないことから、部落解放同盟においても、史実検証の知見として重視せざるを得ないのであろう。

士分以外の「身分外の身分」(位階・官職・職分など)については稿を改めたいが、身分社会であるがゆえに差別はことさら顕在化しないまま、穢多・非人が人間以下の人間として扱われていたのは史実である。

たとえば一般民と穢多身分の者が喧嘩した場合には、公儀に訴え出ても相手にされなかった例が記録に残されている(『えた非人──社会外の社会』柳瀬勁介著・塩見鮮一郎訳。初出は明治34年)。

「解放令」にたいする反解放令一揆も、江戸時代の身分差別が普通のこととしてあったがゆえに、解放令に反対する一般民が部落民を虐殺する事態にまで至ったのである。

さらに言えば、差別が顕在化するのは近代的な人権思想、人間としての平等思想が成立したが故である。これまでの差別がおかしいと気づくのは、じつに近代人の発想なのである。封建遺制としての身分差別が再生産されるのも、近代思想の一面、すなわち差別を好む資本制の景気循環と階級社会によるものなのだ。そして日本人は残念ながら、差別の好きな国民なのである。

以上、この場を借りて批判への答えにしておきたい。

次号では、昼間たかしが拠って立つ、竹中労の見解について検証するという。その批評精神は、どこまで現代のルポライターに受け継がれているのか。さらに議論が深まることを期待したい。(文中敬称略)

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。