◎[参考動画]Japan v Poland – 2018 FIFA World Cup Russia(FIFATV 2018/06/28公開)

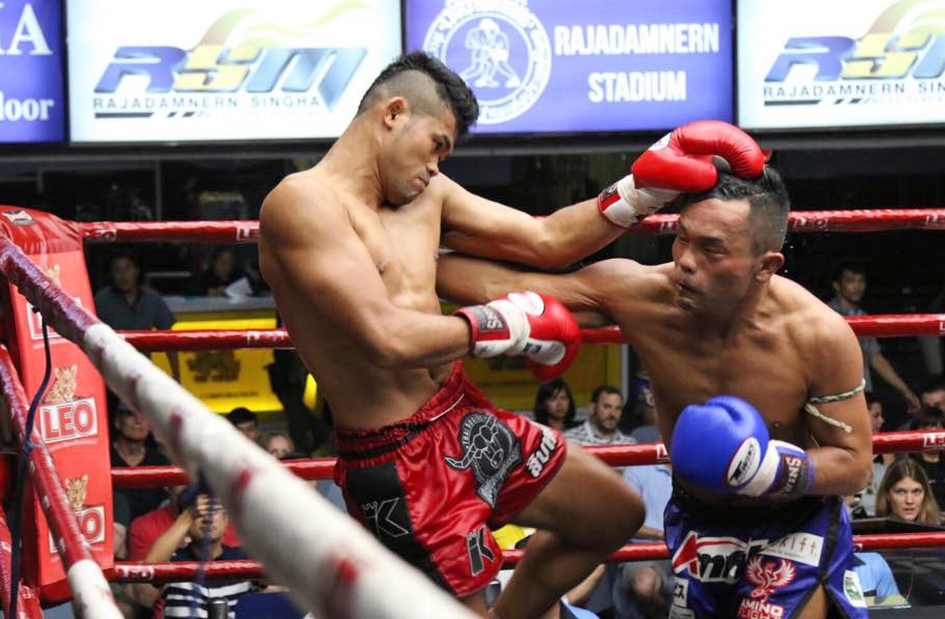

そのとき、セネガルがコロンビアに0-1で劣勢に立っていた。このままいけば、日本はフェアプレイポイントで2つ上まわる。そこで西野監督は武藤に代えて投入した長谷部に、ボール回しによる時間稼ぎを指示した。かくして、日本はポーランド戦を0-1で負けることによって、決勝トーナメント進出をねらった。もしもセネガルがコロンビアに1点を返せば、日本はブロックリーグ敗退が決まる。その意味ではスリリングな賭けであり、それ以上に勝つ戦意を見せないもどかしさ、時間つぶしの無気力な光景が観客のブーイングをさそった。

◎[参考動画]会場ブーイング 日本対ポーランド(横浜ベイスターズ応援隊員2018/06/28公開)

みごとに負けきることで目的を果たしたわけだが、当然にも批判が噴出した。勝とうとしないのはスポーツではない、セコいばかりで退屈な試合だった。正々堂々としていない。サムライらしくない。勝ち上がることは大切だが、そのためには何をしてもいいということにならないか。子どもたちに誤まったメッセージになるのではないか。などなど。

◎[参考動画]The Shame moments of Japan team vs Poland(RABONA 2018/06/28公開)

いっぽう、スポーツ報道はドーハの悲劇(2-1で勝っていたにもかかわらず、時間稼ぎをしなかったために、同点にされてしまう)を引き合いに、成熟した戦いだったとしている。長年、サッカーを観戦してきたファンも「ベスト16になったことを評価すべき」というものが多い。ワールドカップの一次リーグは、ああいう戦い方なのだと力説する解説者も少なくない。いや、おおかたは現状のルールでは当然の戦い方、あるいは素晴らしいと評する向きが多いのが事実だ。日本代表の成長とも云われている。

とはいえ、戦意を見せない日本チームに、批判はある意味で当然だろう。日本代表のコロンビア撃破を「侍の挑戦精神」と褒めた韓国メディアも、ポーランド戦については「これがサムライ精神か?」と批判し、FIFAランキング1位のドイツを破った韓国チームをほめたたえた。韓国元代表の安貞垣は中継解説のなかで「韓国は美しく敗退した。日本は醜く勝ち残った」と評している。たしかに醜いゲームだった。

だがそれも、サッカーという競技の特質である。ラグビーならばボールを回さずに、モールやラックなどフォワードプレイで残り時間を使うのが選択肢として考えられるが、それがサッカーのパス回しほど醜くないだけのことである。その意味では日本チームへの批判も好評価も、どちらが正しいというものではない。どちらも正論なのである。

◎[参考動画]Japan reaches 2018 World Cup knockout stages thanks to obscure yellow card rule(ESPN 2018/06/28公開)

ところで、全世界的に盛り上がっているワールドカップだが、サッカー通のあいだでは「単なるお祭騒ぎ」に過ぎないとされているのはご存知だろうか。ヨーロッパプロサッカーが全盛期を迎えている現状から、レベルの低い国別対抗戦よりもクラブチームが覇を競い合うチャンピオンリーグの盛況があるからだ。

EU統合以降、セリエA(イタリア)が外国人選手を解禁したのをきっかけに、各国のリーグに人種の垣根がなくなった。さらに90年代に入ると、南米の選手が4大リーグ(ブンデスリーガ=ドイツ・リーガエスパニョーラ=スペイン・セリアA=イタリア・プレミアリーグ=イギリス)に参加するようになった。現在にいたっては、南米リーグのクラブチームには二流の選手しか残らなくなったといわれている。フランスもナショナルチームは強いが、サッカー自体の人気が低く(第6位)、スポンサーが付きにくい。

上述したチャンピオンリーグは前年優勝チームが参加し、2~3週間に1試合が行なわれる。国内リーグ(土日)と重ならない水曜日にゲームは行なわれる。国内リーグよりもスポンサーが付きやすく、平日にもかかわらず観客動員も多い。選手もワールドカップよりもクラブチームの日程を最優先にコンディショニングするようになっているのが現状だ。

したがって韓国がドイツに勝ったのも、日本がコロンビアに勝ったのも、さほど驚くようなことではないのだ。コロンビアもドイツも、代表チームとして選びぬかれた選手を擁しているとはいえ、チームとしての合宿や練習は日本のそれに遠くおよばないのだから。

なお、チャンピオンズリーグはヨーロッパ圏54カ国から、本戦に参加できるのは32チームに限られているが、FIFAもCLに対抗してクラブアワールドカップを4年に1度、行なう計画である。インターコンチネンタルカップ(旧トヨタカップ)を継承し、廃止予定のコンフィデレーションに代わる大会として位置づけられている。

◎[参考動画]サッカーW杯日本対ポーランド戦直後の渋谷スクランブル交差点付近その1(スタジオエイメイ渋谷店 2018/06/28公開)

▼横山茂彦(よこやま しげひこ)

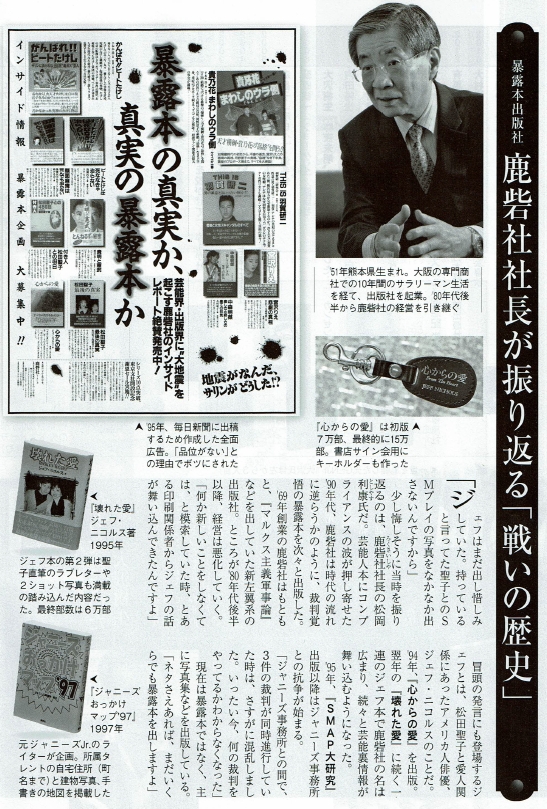

著述業・雑誌編集者。主著に『「買ってはいけない」は買ってはいけない』(夏目書房)、『軍師・黒田官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)、『山口組と戦国大名』(サイゾー)など。医療分野の著作も多く、近著は『ガンになりにくい食生活――食品とガンの相関係数プロファイル』(鹿砦社LIBRARY)