西日本大水害2018から4年が経過しました。広島県で114人、岡山県で64人、愛媛県で27人など263人が犠牲になるなど、普段は雨が少ない瀬戸内地方を中心に大きな被害が出ました。日本の災害に悪い意味で新たな歴史を刻んだ水害でした。

◆50年前の飛騨川バス転落事故に似た状態に

この水害をもたらした大雨が降り始めたのは2018年7月5日(木)のことです。その前々日、台風7号が対馬海峡付近を通過し、広島でもそれなりの暴風雨になりました。台風は日本海で温帯低気圧に変わりました。普通は台風が通過して「台風一過」で梅雨明けになる場合が多いのですが、そうはいかなかった。

筆者はそのとき、ふと、1968年8月18日未明に岐阜県の飛騨川にバスが転落して104人が犠牲になった事故のことが頭をよぎりました。

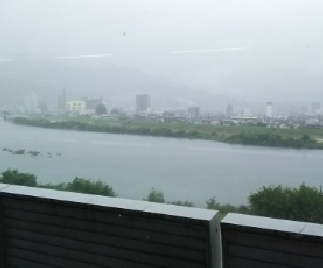

以下は7月4日夕方の筆者のブログへの書き込みです。台風一過とは思えぬどんよりとした雲がかかっていました(写真右)。

「50年前の飛騨川バス転落事故を思い出します。台風通過後にそこから伸びた前線と湿った空気のために岐阜県で大雨となり、犠牲者100人超の大惨事になりました。明日以降、飛騨川バス転落事故と似た気圧配置ですのでご注意ください!」

その筆者の予感は当たってしまいました。

◆7月5日朝から本降り

翌5日は、筆者がいた安佐南区でも午前3時ころから大粒の雨が降りはじめました。そして、9時ころから本降り、10時前から土砂降りとなりました。

14時には気象庁が会見し、未曽有の豪雨になるおそれがある、と発表しました。

15時から夕方18時くらいまでは、次々と強烈な雨雲がレーダーでも次々と広島市内に流入している様子が明らかになりました。

17時に広島市中区の広島地方気象台で累加雨量85ミリ。広島瀬戸内新聞安佐南支社の近くの祇園山本で117ミリ。広島市全域に避難準備情報が出されました。

◆安倍晋三さんはそのころ、大宴会

しかし、こともあろうに、この後、当時の総理というよりは、まるで皇帝のようにやりたい放題だった安倍晋三さんが、岸田現総理らを招いて自民党本部で大宴会を開いていたのです。そこで総理が差し入れた山口県岩国市の地酒も、蔵元が大被害を受けてしまったのですが、そんなことになるとも知らずに安倍さんはのんきに宴会をしておられたのです。

「こんな人たち」に、独裁権を与えてしまう「緊急事態条項」。こんな改憲をしても、日本の危機管理能力がアップするとはとても思えない。そういう事件でした。

◆5日夜は小康状態も6日5時頃から再び大雨に

とはいえ、広島市内の雨雲はいったん東へ抜けて、筆者の周囲では小康状態でした。5日の合計雨量は広島気象台で81ミリでした。しかし、翌日6日(金)5時には、大雨が降り始めました。

11時半には、広島市のほとんどが、土砂災害警戒レベルが警報レベルの3に達しました。0-12時までに、新たに52ミリの雨が気象台では降り、合計133ミリに達しました。

このころ、東区不動院前では太田川河川敷に水があふれ始めました(右写真)。

15時までに降り始めからの雨量が183.5ミリに達します。5日の降り始めから6日16時までに196.5ミリ、17時までに206ミリに達します。ここまでは、1時間に10-20ミリの雨が長時間続く感じでしたが、このあと、状況がさらに悪化します。

18時までに合計雨量が237.5ミリ、すなわち1時間に41ミリの激しい雨となりました。すでに200ミリの雨で地盤が緩みかかっているところに激しい雨。たまったものではありません。

続く19時までにも広島市で48ミリ。これが振り返れば「決定打」となって、19時40分に気象庁は大雨特別警報を広島県にも出しますが、すでにその時には大被害が出始めていました。

安佐北区でまず、芸備線の安芸矢口駅前が水没。さらに、土砂災害で犠牲者も出てしまいます。

強烈な雨雲は北東から南西に伸びており徐々に北東へ流れつつ、全体として東へ移動していきました。すなわち、安佐北区に大被害を与えた雨雲はさらに、安芸区・安芸郡海田町や南区を結ぶライン、そしてさらに安芸郡熊野町・坂町を結ぶライン、さらに東広島市~呉市を結ぶラインへと少しずつ移動しながら激しい雨を降らせていきます。

7日午前3時までに広島市中区の気象台では降り始めからの雨量が362.5ミリとなりました。このころには、雨雲の中心が福山市や尾道市、三原市、竹原市などに大きな被害を与えながら移動していたのです。

◆被害が大きかった地域ほど「過少」報道

7日(土)朝8時半に報道されていた被害状況は以下でした。

三原市で1人死亡、4人不明。

福山市で1人死亡。

竹原市で4人不明。

府中市で1人不明。

東広島市で1人死亡、不明者相次ぐ。

呉市で2人不明。

坂町でも2人不明。

広島市安佐北区で2人不明。

東区で土砂に埋まった人?

安芸高田市で1人死亡。

4人死亡、15人不明というのがこの段階での被害報道でした。

本当に被害が大きかった坂町、呉市、広島市安芸区、熊野町などの被害が小さめに報道されているのが特徴です。しかし、それは、これらの地域が道路や鉄道の寸断で孤立してしまったから把握されていないだけだったのです。

筆者はそれでもこの日は太田川を渡って、老人ホームに出勤して仕事をしました。

太田川河川敷のゴルフ場はすべて水没していました。

ゴルフ場の常連客とみられる男性が、ゴルフ場の従業員に詰め寄り「いつになったらゴルフができるようになるのだ?!」とおっしゃっていたので、従業員も困っておられました。人間、好きなことのためには非常事態もそっちのけなのだ、ということを感じました。

しかし、一般市民である「普通のおっさん」はそれでよくても内閣総理大臣が、相変わらず宴会三昧では困ります。

安倍晋三さんは、結局、ずっと毎晩、総裁選対策の宴会をしておられたようでした。

7日22時には全国で47人死亡、49人不明で広島では23人死亡22人不明と報道されました。22:30には全国で47人死亡、64人不明となりました。事態の把握が進むにつれて死者と行方不明の合計が増えていったのです。

◆8日朝、ようやく安倍晋三さんが非常災害対策本部

7月8日(日)朝8時の閣議で、安倍晋三さんは非常災害対策本部を立ち上げました。しかし、その時には大災害があちこちで起きていたのです。

広島市も含めて、山岳地帯に人が多く住む広島の場合は土砂災害がメインでしたが、平原地帯が比較的広い岡山県では倉敷市真備町で大洪水となっていました。救助の手も十分でない中で、多くの方が、自宅で水死という結果になってしまいました。

このような男がいま、維新などと連携するかのように、岸田総理を右から攻撃し、改憲を煽り立てています。しかし、こんな男が総理のときに、独裁権が総理にあり、西日本大水害があったらどうだったのでしょうか? 緊急事態条項発動で、国会も閉じられ、批判する言論も抑え込まれれば、危機管理能力がないこの男が暴走していた。そう思うとぞっとします。

しかし、安倍晋三さんの「本領発揮」は、非常災害対策本部が立ち上がったあとの復旧局面においても続きます。

そのことへの地元の被災者やボランティアの皆様のいら立ちの声も今後、稿を改めてお届けします。

※本稿は故・安倍晋三さんの生前に書かれたものです。

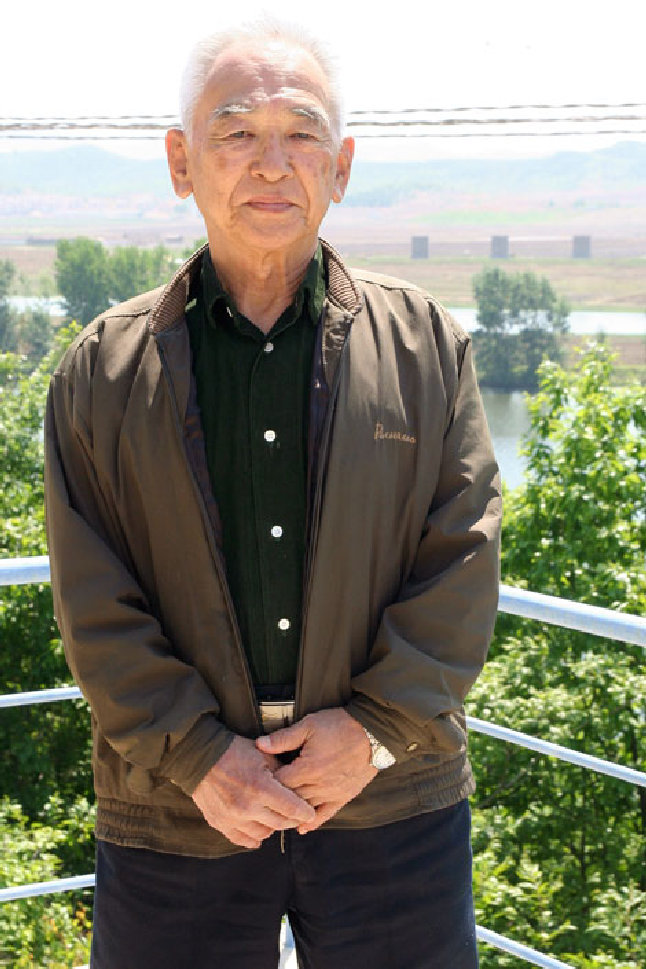

▼さとうしゅういち(佐藤周一)

元県庁マン/介護福祉士/参院選再選挙立候補者。1975年、広島県福山市生まれ、東京育ち。東京大学経済学部卒業後、2000年広島県入庁。介護や福祉、男女共同参画などの行政を担当。2011年、あの河井案里さんと県議選で対決するために退職。現在は広島市内で介護福祉士として勤務。2021年、案里さんの当選無効に伴う再選挙に立候補、6人中3位(20848票)。広島市男女共同参画審議会委員(2011-13)、広島介護福祉労働組合役員(現職)、片目失明者友の会参与。

◎Twitter @hiroseto https://twitter.com/hiroseto?s=20

◎facebook https://www.facebook.com/satoh.shuichi

◎広島瀬戸内新聞ニュース(社主:さとうしゅういち)https://hiroseto.exblog.jp/