◆問題発覚

タイ国に於いては、もうどれくらい長い間、八百長問題でムエタイ業界を騒がせているだろう。他国の問題ながら、日本が目指してきたムエタイ越えとしては軽視できない問題である。

コロナ禍の規制の中で、やっと無観客試合の形で再開することができたタイ国内のムエタイ興行。地域によっては規制も緩み、再開から1ヶ月も経たない10月8日に、ブリラム県で開催された興行で八百長問題発覚。

過去にも発覚する事案は幾らかあるが、闇は深いと言われる八百長問題。業界の自浄能力はどれぐらいあるだろうか︎。

今回の問題を起こした選手の業界内での噂は、過去には麻薬に手を出すなど、今までの行動にも問題が多かっただけに、今後の復帰への機会は難しいと言われています。

◆当事者の供述

10月8日のライブ中継されていたミニフライ級の、ラーンヤーモー・ウォー・ワッタナvsファーワンマイ・チョー・タイセー戦で、ファーワンマイ優勢で第4ラウンドに入ると、ラーンヤーモーの右縦ヒジ打ちでファーワンマイが倒れTKO負け。ノックダウン後のアクションがオーバーだったことでギャンブラーが騒ぎ、八百長と疑われました。

ファーワンマイは試合直後は認めずも、後日の興行役員、関係者の追及に八百長だったことを認めました。ファーワンマイは63戦44勝17敗2分。ナコンサワン出身の19歳の選手。

「今までのキャリアの中で、今回の試合を含めて4回の八百長試合をしてきた」と言う。

ファーワンマイは後日、八百長を依頼してきたという元ムエタイジム会長を管轄の警察署に告発。スポーツ庁ムエスポーツ委員会からも呼び出しを受けて事情聴取を受けました。

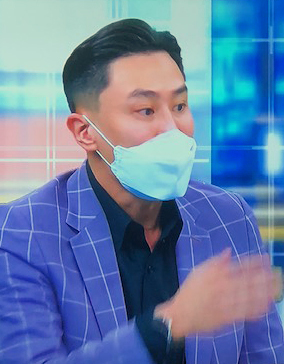

10月13日にはタイ民放局3chの番組生放送に出演を促され、一連の流れを説明。

ファーワンマイの供述によると、個人で販売していたナムプリック(chilidip唐辛子)5kgを販売額より高い金額で買い取ってくれた客が居て、2回目の購入時、「近くに来たので発送費が勿体ないだろうから直接取りに行く」との連絡があり、直接手渡すことになったが、その際に次の試合の八百長案を持ちかけられてしまい、「自宅場所も分かったから口外したり八百長を受けなかったら危険な目に遭うぞ!」と脅され、50万バーツ(約170万円)を提示された内、前金として3万バーツを受け取った。

KO負けするラウンドまで指定されたとおりの、第4ラウンドでKO負けしたが、試合後に問題が表沙汰になると、その依頼者という元ムエタイジム会長とは連絡が取れなくなった模様(ファーワンマイ本人の供述の為、どこまで真実かは不透明)。

同席した興行の主催者であるペットインディープロモーション、プロモーターのスィアボート氏(先代スィアナオ・ペットインディー氏の子息)は、「いろいろ経歴に傷のある選手だが、将来有望だったのでチャンスを与えて助けてきたが、こんな形で裏切られてしまい、怒りと悲しみで残念だ。」と心情を話しました。

スィアボート氏の説明では、ファーワンマイは以前、ランシットスタジアムで観戦中、お金を持っていないのにギャンブラーらとの賭けに参加していたが、負けて賭け金が支払えず、スタジアム内でギャンブラーらに取り囲まれ騒動となって問題化されてしまった。

それに救いの手を出して、復活の手助けをしたのがスィアボート氏で、復帰からわずか4戦目での恩を仇で返す裏切り行為だった。

ムエタイに於いての八百長に対する罰則は、1999年に制定されたムエスポーツ法に明確に定められており、八百長依頼者、実行した選手共に5年以下の禁固刑または10万バーツ以下の罰金、もしくはその両方と定められています。

但し、今までに厳格に執行された例が少なく、”紙上だけの法律”と揶揄されてしまっていることから、スィアボート氏は番組の中で、「法律がありながら、厳格な刑の執行を実施していかないと同じことの繰り返しとなり、ムエタイ界が発展していかない。」と警鐘を鳴らし、ムエタイ界の更なるクリーン化を主張しました。

◆闇の深さ

ムエタイではほぼ実力拮抗した者同士がマッチメイクされ、多彩な技と駆け引きの中、勝負の読めない展開から賭けが成立。しかし、真剣に激しく戦えばノックアウトも負傷も起こり、スタミナ切れしたり、薬を仕込まれていて失速する場合もあるといいます。

毎月定期的に試合が続く選手は、体調不良で戦えば劣勢を招くことは明確で、それを八百長の疑いを掛けられ、試合途中でドーンライ(追放)となって仮に6ヶ月間出場停止となったら大変な減収となる為、体調不良が理由の試合キャンセルはよくある回避手段でしょう。

しかしこれではプロモーターに迷惑をかけるのは確かなので、会長やトレーナーは選手の体調管理にはかなり気を遣うと言います。メインスタジアムに出る一流選手は常に、“強さ、上手さ、頑丈さ”を求められるので、弱気な素振りやスタミナ切れのアクションは見せられません。

過去には、八百長だったのに発覚していない場合もあれば、八百長ではないのに試合前に噂が広まって、動きがおかしいとギャンブラーたちが騒ぎ始めてドーンライを促されるケースがあり、これらはプロモーター、ジム会長、トレーナー等側近が複雑に関わってるケースもある中、ややこしい闇の深さがあります。

◆ムエタイのリーダーとして

これまで述べた八百長とは、一方の選手のみが実行する“片八百長”という意味になります。

ドーンライされるそのリング上では、厳密に言えば八百長と決めつけた裁定ではなく、“ム

エタイ戦士としての威信にそぐわない試合”という意味で、“マイソムサクシー”と呼ばれます。

両者がそれぞれ全く違う人物から片八百長を持ち掛けられ、自分だけと思って片八百長をやりながら、実際は両者がやっていたことは稀にでも有るようです。

互いが手を抜き始めてダラダラした試合は、傍から見ればドッキリ企画のような笑うに笑えない展開も、明らかに威信にそぐわない試合で、両選手ともドーンライとなるようです。

元々から賭博禁止であればこんな問題も起きなかったと考えられますが、ムエタイ公式スタジアムでは法的に賭博の認可を受けており、2階席から後方まで有料観客による賭けは許されています。

このギャンブラーが居なければ大半の集客が見込めないのも事実で、賭博禁止とは言い切れない業界の存続が掛かってきます(一部改革案も有り)。

しかしここでは個人間の賭けなので全て自己責任。「賭けただろ、賭けてない!」のトラブルから客席後方で喧嘩が起こることも珍しくはありません。

10月19日にはタイ国ムエスポーツ(プロムエタイ)協会主導で役員など50名程集められ、解決策などの会議も行われた模様で、世間からは「“改善策を議論してますよ”といったアピールだけだろ!」と揶揄されながらも、社会的問題になり、改善策が議論されるだけムエタイ業界の歴史、伝統が偉大であることの証でもあり、八百長がやり難い環境に努めて世間にアピールしていくことは重要でしょう。

世界に広まったタイ国技ムエタイとしてのリーダーシップを持って進んで欲しいところです。

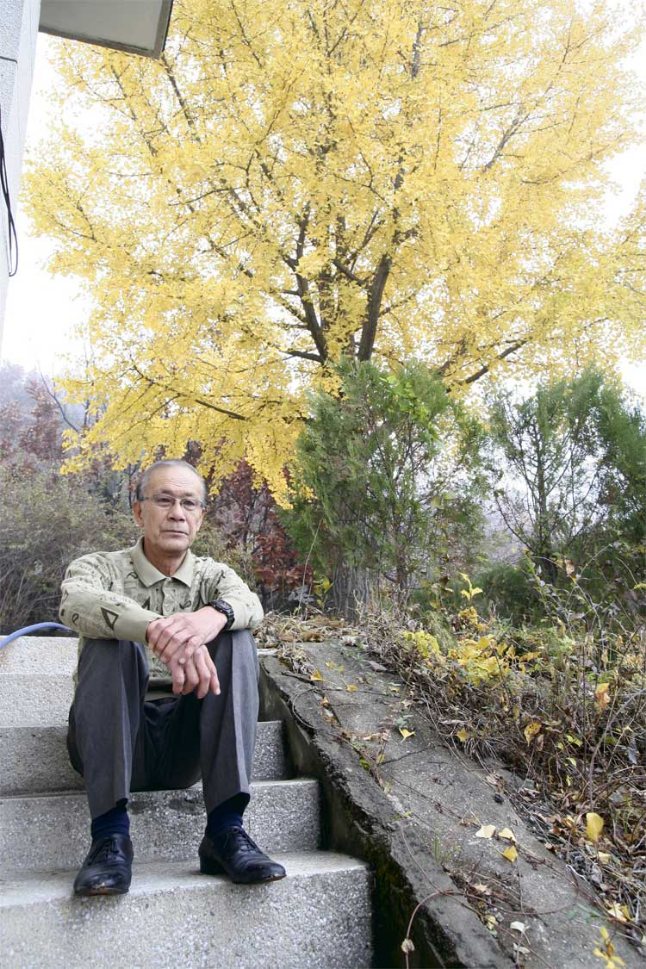

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」