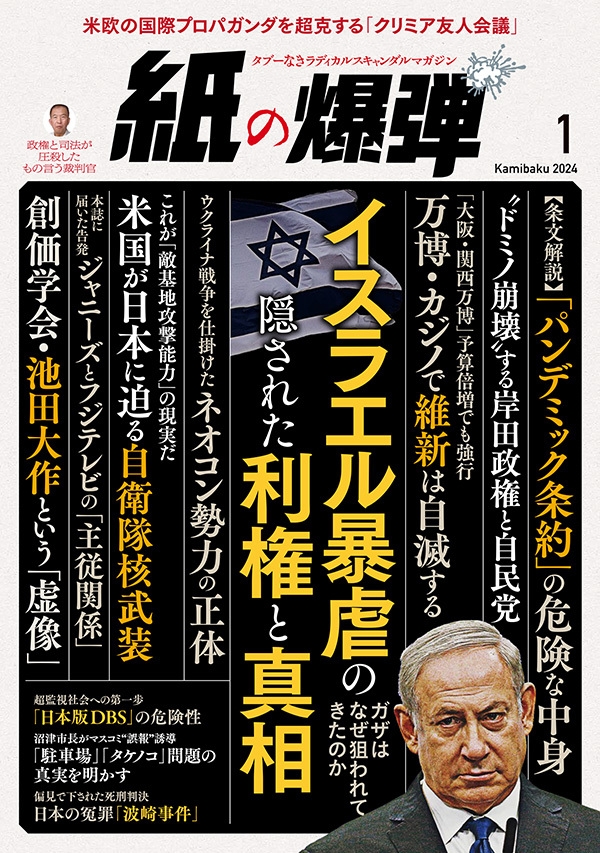

昨年3月7日の”黒船”襲来(つまり英公共放送BBCによるドキュメント放映)以来、わが国の芸能界のみならず社会全体が震撼させられている。言うまでもなく、これまでわが国芸能界を支配してきたジャニーズ帝国の崩壊である。これはその後、宝塚歌劇団の若き劇団員の自死、さらにダウンタウン松本による「性上納」問題へと拡がった。どれもまだ現在進行形で終わりが見えない。

1995年、ジャニーズ事務所による理不尽な出版差し止めによって惹起されたスキャンダル暴露攻勢を始めた際には、まさかここまで来るとは想像だにしなかった。かつてベルリンの壁崩壊が東欧の民主化、そうして巨大なソ連崩壊へと繋がったことを想起する。何度も繰り返して言ってきたが、蟻が象を倒すこともありえ、また針の一穴がダムを崩壊させることもありえるということだ。

四半世紀余りも前からジャニー喜多川による未成年性虐待(当時の言葉で言えば「ホモ・セクハラ」)やジャニーズ事務所による理不尽な芸能界支配を批判、告発してきたわれわれとしては、やはりその〈集大成〉、あるいは〈総決算〉を行う必要がある。

しばらくは事態の推移を眺め、マスメディアからの取材協力要請に協力しつつも、途中からそれに違和感を覚え、『文春』よりも以前から立て続けにスキャンダル暴露に務めてきた立場は、これだけでも自負できることで、今夏から急遽集大成的な書籍をまとめる作業に集中した。

私は長年の不摂生が祟り目の疾患で編集実務が十分にできなくなり編集者としては役立たずになっているが、そうも言ってはおれず執念でことに当たった。

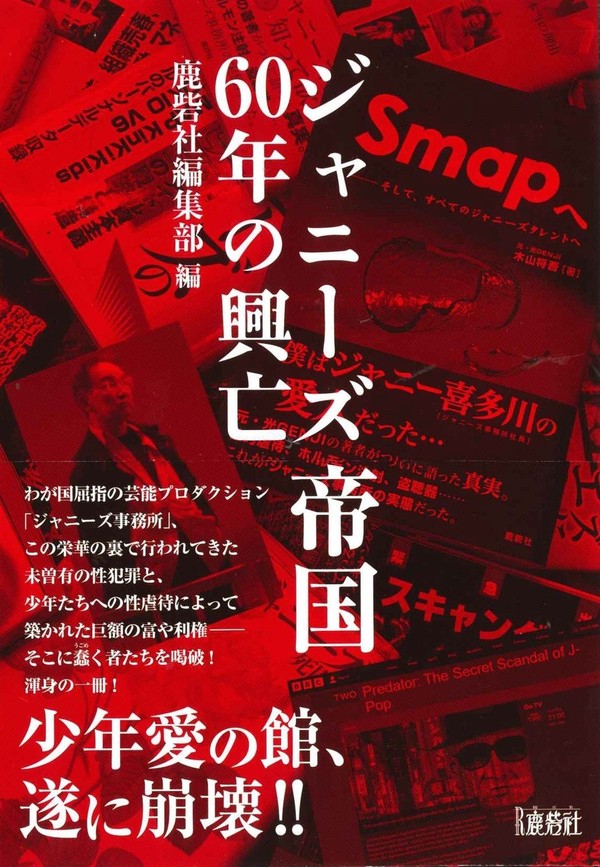

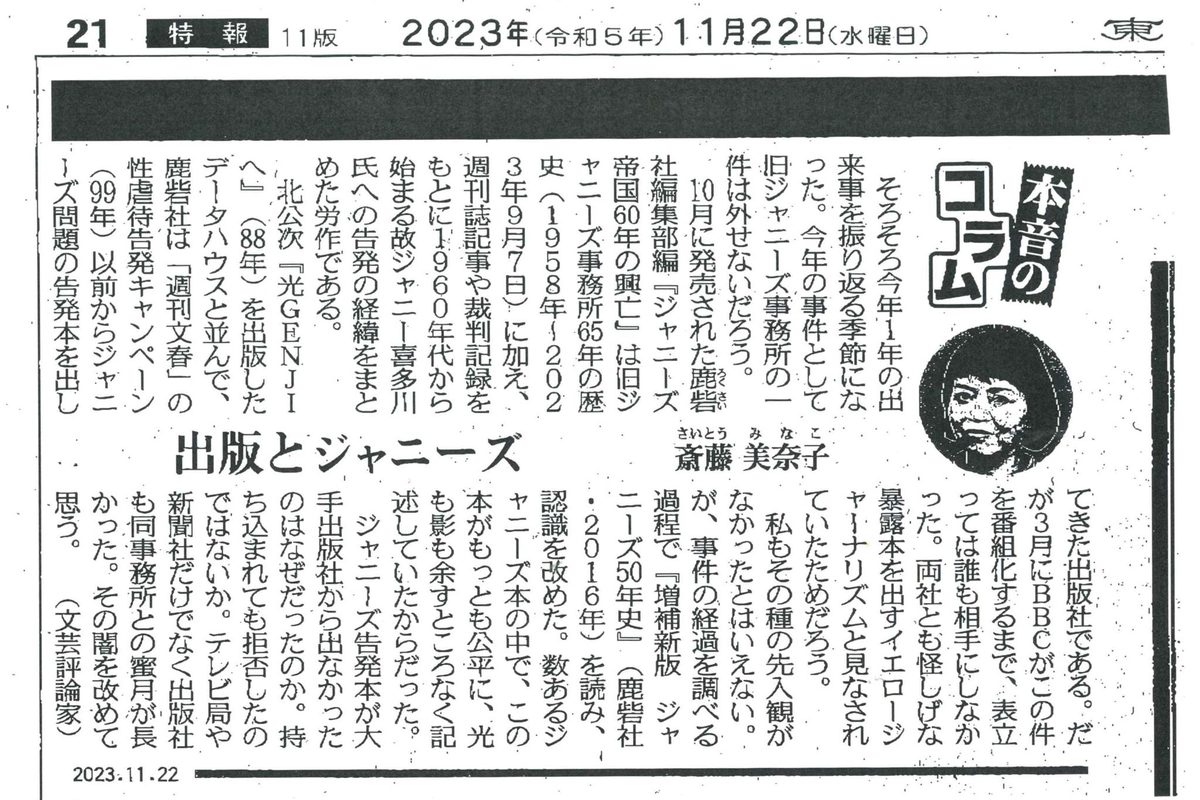

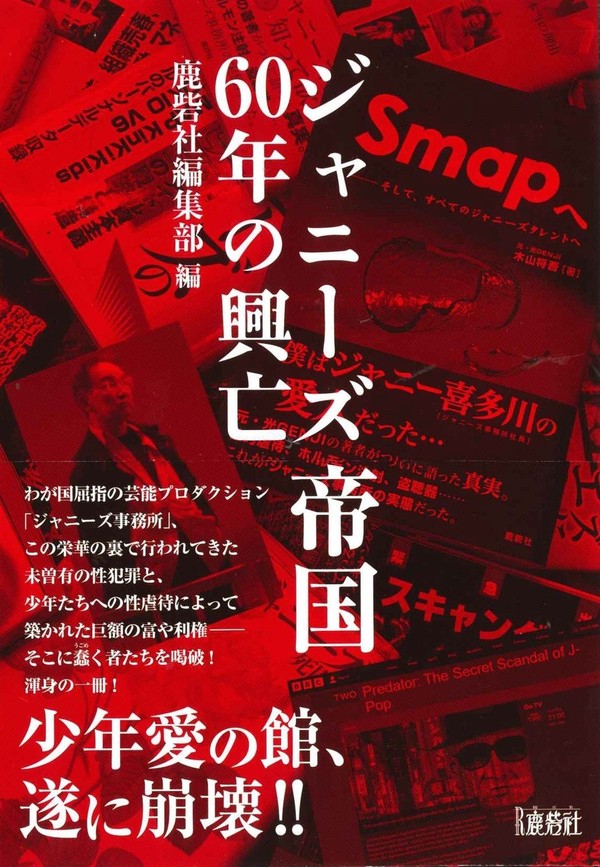

そうして世に送ったのが『ジャニーズ帝国60年の興亡』だ。A5判、2段組み、320ページの大部の本になった。東京新聞紙上で斉藤美奈子さんが「労作」と正当に評価してくれた。他にも幾つか正当に評価してくれた記事を見た。

ところで、鹿砦社に対して斉藤美奈子さんにしても栗原裕一郎氏にしても「イエロージャーナリズム」といったイメージで見てきたようだ。2人ともみずからそう言っている。「イエロージャーナリズム」の対極に立派な本来の「ジャーナリズム」なるものがあるのかわからないが、立派な本来の「ジャーナリズム」がこれまでジャニー喜多川による未成年性虐待を放置し隠蔽してきたことに比べればマシだと思う。

また、栗原氏は「小出版社の孤独な奮闘が見直されることにもなった」と評価する一方で、「夥しく出版されたジャニーズ関連本にも怪しげなものが多い」とも詰る。これらジャニーズ関連本、とりわけスキャンダル系、告発系のものには直接私がすべてにわたり精魂込めて編集に関わったので、一冊たりとも「怪しげなもの」はないと自認する。

思い返せば、ジャニーズ関連本にも、パチスロ界の雄・アルゼ(現ユニバーサルエンターテインメント)に対する本(4点)でも、さらに大学院生リンチ事件(しばき隊リンチ事件)に対する本(6点)でも、力を抜いたものはなく、生来鈍愚な田舎者である私は精魂込めて「奮闘」した。

その〈返り血〉は、決して小さくはなかった。逮捕・勾留(192日)もされ有罪判決も受けた(このことにより新規の銀行口座も作れなくなった。複数の金融機関を提訴し争ったがすべて敗訴)し巨額な賠償金も支払った。賠償金含め訴訟費用は1億円を越す。安全圏から、あれこれ講釈を垂れるのではなく、みずからが当事者となり身銭を切って「奮闘」してからものを言って欲しいものだ。

いわゆる「イエロージャーナリズム」には「イエロージャーナリズム」の意地がある。元々「芸能人にはプライバシーはない」とする私(たち)にとって、芸能人のプライバシーを時に侵害するのもやむをえない。芸能人たる者、みずからそういう職業を選んだのだから──。

最近、同世代の死が相次いでいる。齢72、もうわれわれの時代ではない。『ジャニーズ帝国60年の興亡』は、私の拙い出版人生の〈集大成〉の一つである。

今、まことしやかで、きれいな言論が増え、「怪しげな」「イエロージャーナリズム」はほとんど見当たらなくなった。そうした中で「孤独な奮闘」をするのもおつなものだ。われながら特異な出版人生だったな(苦笑)。

(松岡利康)

Ⅰ 苦境に立たされるジャニーズ

2023年はジャニーズ帝国崩壊の歴史的一年となった!

文春以前(1990年代後半)の鹿砦社のジャニーズ告発出版

文春vsジャニーズ裁判の記録(当時の記事復刻)

[資料 国会議事録]国会で論議されたジャニーズの児童虐待

Ⅱ ジャニーズ60年史 その誕生、栄華、そして……

1 ジャニーズ・フォーリーブス時代 1958-1978

2 たのきん・少年隊・光GENJI時代 1979-1992

3 SMAP時代前期 1993-2003

4 SMAP時代後期 2004-2008

5 嵐・SMAPツートップ時代 2009-2014

6 世代交代、そしてジュリー時代へ 2015-2019

7 揺らぎ始めたジャニーズ 2020-2023