外部との交流を厳しく制限され、獄中生活の実相が世間にほとんど知られていない死刑囚たち。その中には、実際には無実の者も少なくない。冤罪死刑囚8人が冤死の淵で書き綴った貴重な文書を紹介する。3人目は、帝銀事件の平沢貞通氏(享年95)。

◆まるで少年のように

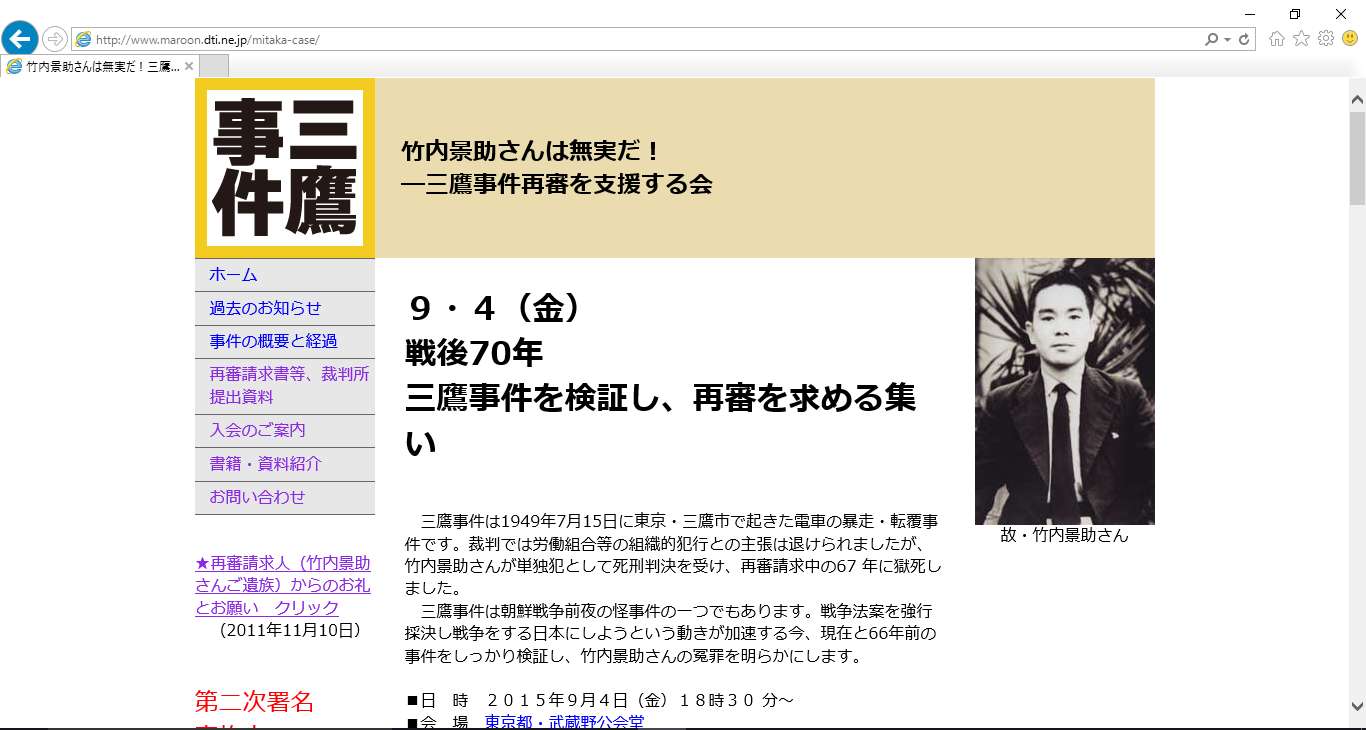

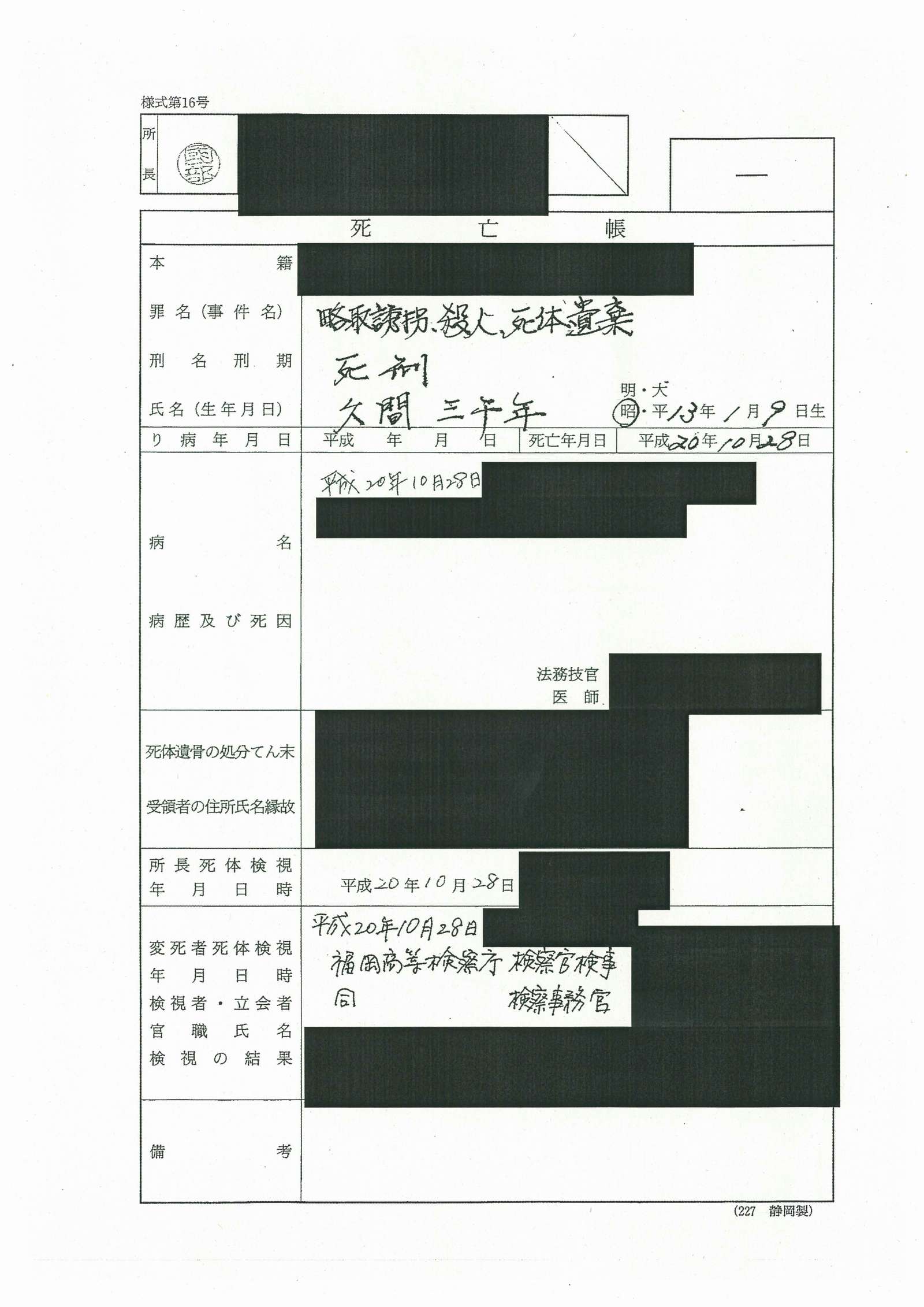

1948年1月に東京都豊島区の帝国銀行椎名町支店で行員ら12人が毒殺され、現金や小切手が盗まれた帝銀事件は、日本を代表する冤罪事件として語り継がれてきた。この事件の容疑で死刑確定したテンペラ画家の平沢貞通氏は、獄中で40年も無実を訴え続けた末に1987年5月、95歳で無念の獄死を遂げたが、現在も遺族が雪冤を目指し、東京高裁に第20次再請求中である。

私は6月10日付けの当欄で、そんな平沢氏を30年に渡り支援した石井敏夫氏という男性が4月に81歳で亡くなったことを報告した。平沢氏が生前、獄中で数多くの絵画を描いていたのは有名な話だが、そのために画材を差入れし続けていたのが、宇都宮市で洋品店を営んでいた石井さんだった。石井さんは全国各地で平沢氏の個展も開催するなどしており、平沢氏にとっては、まさに生きるための支えのような存在だった。

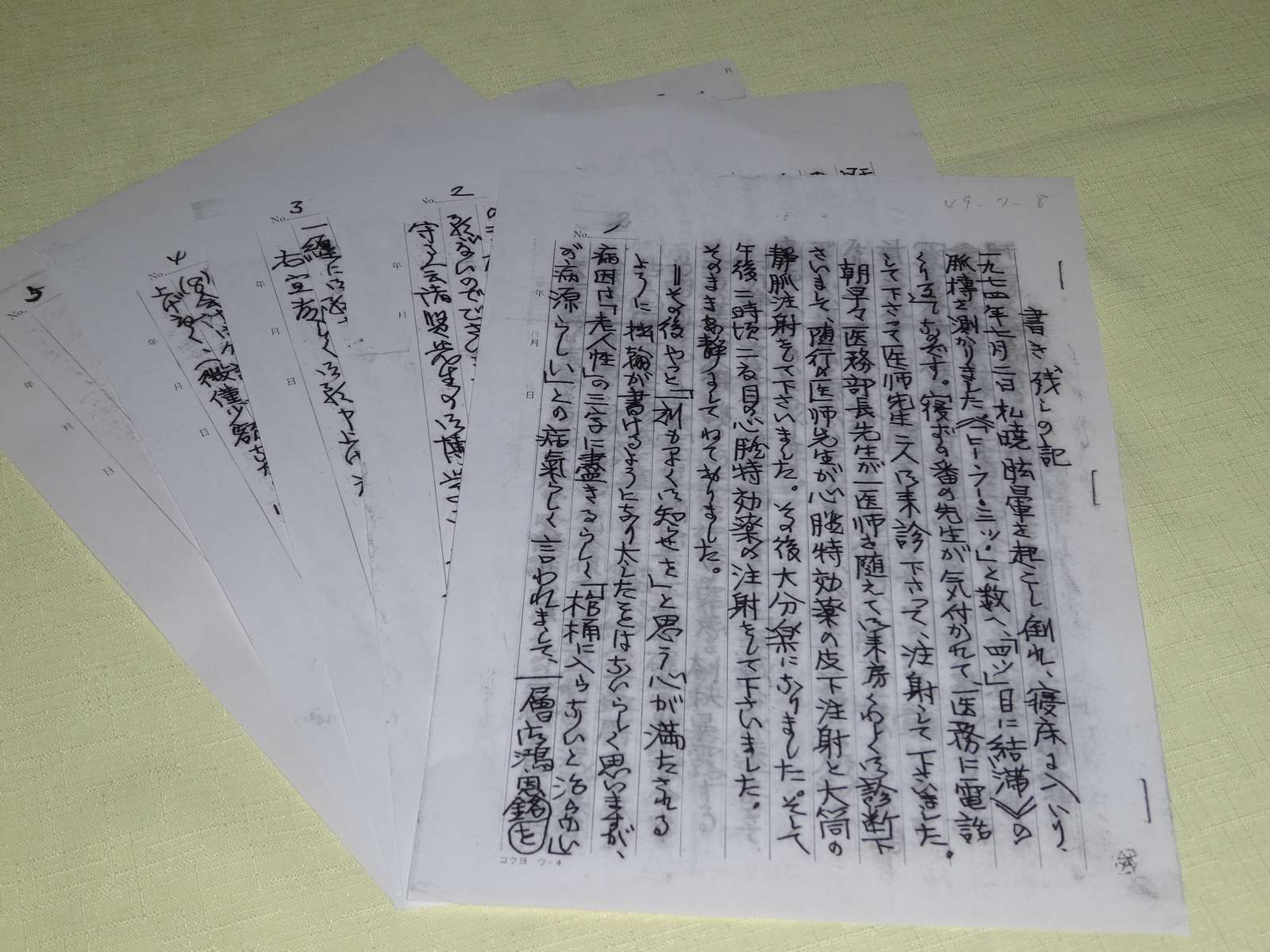

平沢氏が生前、石井氏に出した手紙を見ると、そのことはよくわかる。たとえば、次の手紙は、石井氏が平沢氏に対し、初めて画材の差し入れを申し出た際、平沢氏から届いた返事の手紙である。

〈御手紙によりますと、画紙を御差入れ下さいます由で恐れ入ります。厚く御礼申上げます。御厚情御親切に御甘えいたしまして申上げますが、実は今御茶の水駅下車、神田スルガ台下、交差点の文房堂発売のドローイングブロック(美濃判位の大きさの白画用紙、二、三十枚綴り〉が使いきって了って困っておりますので、若しもこれが御入れ賜わり得ましたら何よりの喜びで御座居ますが……

「厚かましい」と御怒りなく御許し下さいませ。乍末筆 御尊父様にもよろしく!!〉

この手紙が出された年月日は不明だが、平沢氏は当時60代になっていたという。それでいながら、まるで少年のように石井氏からの画材差し入れの申し入れを喜んでいる様子が窺える。

◆獄中でも芸術を追及

平沢氏は満足のいく絵が描けると、てらいなく無邪気に喜び、次のように手紙で石井氏に報告していた。

〈お慶び下さい!! 見事成功!! 観山師ならずとも、恩師大観先生でも「とうとうやったな!! よし良し……」と必ず御歓び、御褒め下さることと思う成功で、未だ日本画家では何人も、唯一人も出来なかったことをやってのけたのです!!(・・・略・・・)この向うへ《進入して行く運動的表現=即山派の屋根が向うへ突き進んで雲の中へ入って行く姿》が、日本画家のデッサンでは描けないのです。そこは大観師も「洋画の良い領分」として認めていられたのです。(・・・略・・・)出来ましたらすぐ電報で御知らせいたしますから、面会宅下げで御受取りに来て頂きたく御願い申上げます〉

「観山師」とは下村観山、「大観先生」とは横山大観のことで、いずれも日本画の大家だ。平沢氏は横山大観の弟子だった。それにしても、この喜びようを見ると、平沢氏にとって、絵を描くことが何よりの生きがいだったことがわかる。そして、その生きがいをもたらしていたのが石井氏だったのだ。

◆遺筆となった年賀状

しかし80代になった頃から、さすがの平沢氏も高齢には勝てず、次第に体を弱らせていく。

〈一九七四年七月二日払暁、眩暈を起こし倒れ、寝床に入いり、脈搏を測かりました。《「ヒー・フー・三ツ」と数へ、「四ツ」目に結滞》のくり返しなのです。寝ずの番の先生が気付かれて、医務に電話して下さって、医師先生二人御来診下さって、注射して下さいました。(・・・略・・・)この現襲せる病状から診ますと、いつ心臓麻痺が来るか不明ですので、平素から気になっておりました小生無き後を御願申上げておきたいと存じます〉

平沢氏がこのような書き出しで始まる「書き残しの記」なる文章を書いたのは、82歳になっていた1974年のこと。心臓麻痺の発作を起こして倒れたことを報告すると共に死後のことについて、関係者たちに様々なお願いをした事実上の「遺書」だった。

さらに時は流れて80年代になると、90歳を超えた平沢氏の老衰は進み、右目の視力はほとんど失われ、絵も描けなくなり、ずっと床についている状態となった。そして1987年の正月、次のような年賀状が届いたのが、平沢氏から石井氏のもとに届いた最後の手紙になった。

〈謹賀新年 六十二年 元旦 八王子市三ノ二六ノ一 子安町 平沢貞通〉

もはや、この程度の文字しか書けないほど平沢氏は弱り切っていたのである。この年賀状が石井氏のもとに届いた約4カ月後、平沢氏は危篤状態となり、それから約1カ月は持ちこたえたが、5月10日午前8時45分、ついに息を引き取った。そして養子縁組していた平沢武彦氏が用意していたマンションに引き取られ、平沢氏は逮捕されてから実に39年ぶりに畳のある部屋で休むことができたのである。

今年4月に亡くなられた石井氏は、生前の平沢氏を支えたのみならず、この歴史的冤罪を後世に語り継ぐうえでも重要な役割を果たされたと私は思っている。

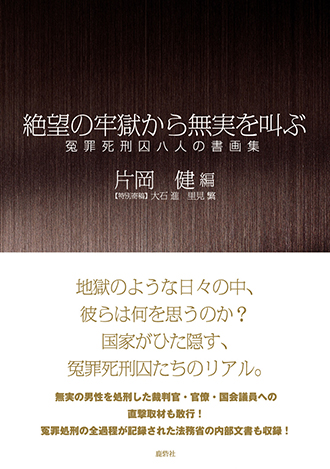

※書籍「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)では、ここでは紹介し切れなかった平沢氏の遺筆や生前に描いていた絵画が多数紹介されている。

【冤死】

1 動詞 ぬれぎぬを着せられて死ぬ。不当な仕打ちを受けて死ぬ。

2 動詞+結果補語 ひどいぬれぎぬを着せる、ひどい仕打ちをする。

(白水社中国語辞典より)

▼片岡健(かたおか けん)

1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社)

「絶望の牢獄から無実を叫ぶ ―冤罪死刑囚八人の書画集―」(片岡健編/鹿砦社) タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』! 衝撃出版!在庫僅少!『ヘイトと暴力の連鎖』!

衝撃出版!在庫僅少!『ヘイトと暴力の連鎖』!

『NO NUKES voice』08号【特集】分断される福島──権利のための闘争

『NO NUKES voice』08号【特集】分断される福島──権利のための闘争 「世に倦む日日」田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』

「世に倦む日日」田中宏和『SEALDsの真実――SEALDsとしばき隊の分析と解剖』 タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!