月刊『紙の爆弾』の最新号記事がnoteで一部公開・購読可能となりました。記事単位での購入も可能になりましたが、『紙の爆弾』はあくまで紙がメインのメディアです。興味を持っていただけましたら、ぜひ書店でお手にとっていただければ幸いです。定価700円(税込)、年間定期購読7700円(1号分お得です)。ここでは8・9月合併号(7月5日刊行)の注目記事2本の一部を紹介します。

◆本当にワクチンを打つべきなのか? ウィルス「不存在」をめぐる科学的議論

取材・文◎神山 徹(医療ジャーナリスト)

接種開始から約3年で、過去の全てのワクチン(約45年間)の被害件数の1.5倍という空前の健康被害を生んだ新型コロナワクチン(mRNAワクチン)について、接種中止を求める声が、日増しに高まっている。

ただし、それ以外のワクチンについては、出生直後から何種類もの接種が、変わらず推奨され続けている。本稿ではそれらを含めたワクチン全体について、立ち止まって考えてみたい。

そもそも、ワクチン接種が推奨されるために、不可欠な要件が二つある。一つは、対象となる病原性ウィルスが存在すること。二つ目は、そのウィルスに対応する「獲得免疫」が存在することである。

当然のようでも、この二つが存在しなくては、病気の原因となるウィルスの感染を予防するためのワクチン接種を推奨することはできない。

まず、病原性ウィルスの存在を証明するためには、ウィルスを「分離」して、「同定」(一つの物質と決定すること)して、その病原体の感染性、病原性を証明しなくてはならない。

獲得免疫を証明するためには、病原体の抗原(免疫応答を引き起こす物質)に特異的に抗体(抗原を体外へ排出するタンパク質)が結合して、その後の感染を予防することを証明しなくてはならない。

しかし、本当にこれら不可欠な事柄が証明されているのかを見た時、実は大きな〝壁〞が存在しているのだ。

「コッホの四原則」を満たすウィルスは証明されていない

ある病原体が特定の病気の原因である、すなわち病原性を持つ病原体であることを証明する〝黄金律〝と認識されているのが「コッホの四原則」である。その四原則を次に示す。

① 最初に、特定の症状を呈した人から常に検出されること(検出)

たとえば天然痘であれば、他の水疱と明確に区別できる水疱から天然痘ウィルスが必ず検出できること。

② 次に、その特定の患者からはほぼ純粋な状態で分離できること(分離同定)

天然痘の水疱から、ほぼウィルスだけの純粋な状態で分離できること。

③ その病原体の純粋な培養を、感受性のある動物・人に接種すると、同じ特定の症状を示す疾患が現れること(感染実験)

純粋な天然痘ウィルスだけを接種した人に、再び天然痘に特徴のある水疱が現れること。

④ ③により同じ特定の症状を表した動物・人から再び純粋培養の形でその菌・ウィルスが検出できること(検出)

接種して発症した人の天然痘に特徴のある水疱から、天然痘ウィルスが検出できること。

理にかなった、誰しもが納得する原則ではないだろうか。ドイツの医師ロベルト・コッホは1876年、この原則を用いて炭疽菌による病気が感染症であると証明したと報告されている。

しかし、他の多くの疾患、特にウィルスが原因と教えられる感染症が、この原則に正確に従って証明されたことは、実は、ほぼない。コッホ自身が行なった、この四原則に従って炭疽菌が病原体であることを証明したという実験についても、詳細が検証できないためいくつかの疑問が残るのだが、この四原則は現在も論理的であり、科学的であると認められている。

病原体が外から体内に侵入し、増殖することが病気の原因であるとする病原体病因説の父と評されるのが、同じくドイツのルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョー博士である。だが、彼は晩年(1902年)、「私がもし人生をやり直すことができるなら、細菌が病気の原因ではなく、病気の組織という本来の生息する場所を求めてそこにやってきていることを証明するために一生を捧げる」と言ったと伝えられている。細菌やウィルスが病気の原因ではないことに気付いたウィルヒョー博士の後悔の発言だ。

彼の言葉は別の言い方をすれば、「ゴミに集まるハエはゴミの原因ではない」ということである。すなわち、病気の組織に増えてくる細菌やウィルスは病気の原因ではなく、結果であるという意味だ。

※記事全文はhttps://note.com/famous_ruff900/n/n430218a6f1d4へ

◆日本の冤罪《特別編》西成女医変死事件 大阪・釜ヶ崎に集う人々が真相を追う〝逆冤罪事件〞

取材・文◎尾﨑美代子(大阪西成「集い処はな」店主)

2009年11月16日未明、大阪・木津川河口の千本松渡船場で釣りをしていた男性2人が、女性の遺体を引き上げた。女性は14日早朝、同区内の診療所から行方不明になっていた矢島祥子(さちこ)さん(当時34歳)で、釜ヶ崎の日雇労働者や生活保護者、野宿者らに「さっちゃん先生」と呼ばれ親しまれていた女医だった。

西成署は遺体発見からまもなく祥子さんの死を、過労を理由とする自死と断定していたが、遺族は遺体の状況などから殺害ではと疑った。しかし、その後も関係者の間では祥子さん自死説が強まっていく。

そんな時、釜ヶ崎に通い事件を知った桜井昌司さん(布川事件冤罪被害者・2023年逝去)は、これを「逆冤罪事件」と呼び始めた。

あの日、矢島祥子さんに何があったのか?

行方不明になる前日の11月13日、祥子さんが最後の患者を診終えたのは19時45分頃のことだった。20時過ぎにB看護師が、22時頃にA所長と職員Cさんが診療所を退出。Cさんによれば、祥子さんは奥の部屋のパソコンで作業をしていたという。

その後、23時18分から37分の間に祥子さんが退出・入室していることが、彼女名義の警備会社のセキュリティカードの履歴から判明している。日をまたいだ14日の4時15分頃に電子カルテがバックアップされ、同16分に退出が記録されている。

最後にカードを使用した際、誤作動が生じてアラームが鳴り始め、警備会社が祥子さんに電話をかけていた。それまでも祥子さんは誤作動が生じると、自ら警備会社に連絡したり、警備会社からの電話に出ていた。しかし、その日、祥子さんが電話に出ることはなかった。そのため警備会社が緊急出動してアラームを止めたが、診療所には誰もおらず、すでに30分が経過していたため、問題なしと報告されている。

同じ頃、祥子さんの携帯電話から、翌日会う約束だった友人Xさんに予定をキャンセルするメールが送られていた。のちに、実際のメールの着信時刻と、Xさんが遺族と診療所へ報告した時刻が違っていたため、遺族が正確な時刻を確認したいとXさんに申し出た。しかし、携帯が壊れたとの理由で確認は出来なかった。

14日の朝10時過ぎ、出勤しない祥子さんを心配して、看護師Dさんが徒歩10分ほどの祥子さんの自宅を訪ねた。祥子さんは不在で、施錠されていなかったため中を覗くと、室内は整然としていたという。

その後も職員らが何度か祥子さんの携帯に連絡をいれたものの繋がらず、13時10分過ぎに、A所長とD看護師が再び祥子さんの部屋を訪ねたが変わりはなかった。

翌15日になっても祥子さんが出勤しなかったため、彼女の身に何かあったのではと危惧し、A所長らが西成署に相談する。その際、捜索願は親族から提出する必要があるといわれたのを受けて、A所長は初めて群馬の実家に電話をかけた。

両親は地元の警察署に捜索願を出し、次男の洋さんを大阪へ向かわせた。洋さんは西成に到着後、診療所でA所長と面談し、その後ホテルで警察の連絡を待ちながら、16日の深夜には長男の敏さんに電話で報告を行なった。

敏さんの携帯に再び洋さんからの連絡が入ったのは、それから一時間ほどだった。その時の心境を敏さんはこう振り返る。

「洋との電話を切り、少し横になっていたら電話が鳴った。いつでもとれるように着信音を最大にしていたんです。もう嫌な予感しかありませんでした」

電話は祥子さんらしき遺体が見つかったことを知らせるものだった。

事態を伝えた洋さんは、西成署に向かい霊安室で遺体と対面した。昼前には両親と敏さんも西成署に到着。その際、祥子さんの首に赤黒い傷(圧迫痕)があるのを敏さんが見つけ、医師である母・晶子さんに告げた。

一方、祥子さんの遺体を司法解剖した大阪市立大学(当時)の結果報告を受けた西成署は、死因を「溺死」とし、「自殺の可能性が高い」と遺族に説明した。

16日夜、釜ヶ崎の「社会福祉法人聖フランシスコ会ふるさとの家」で「お別れの会」が催された。敬虔なクリスチャンだった祥子さんがミサに通っていた場所で、彼女を知る多くの人が集まった。その場にいた多くが祥子さんの死を自死と認識し、それを遺族に告げる人までいた。

西成署が「自死の可能性が高い」と判断した背景には、のちに祥子さんの交際相手と名乗り出た元患者の男性Yさん(当時62歳)のもとに、祥子さんから届いた絵葉書の存在がある。消印は祥子さんが失踪した14日。そこには「出会えたことを心から感謝します。釜のおじさんたちのために元気で長生きしてください」と書かれていた。晶子さんによれば、祥子さんは友人や患者さんに、よくそのような絵葉書を書いて渡していたという。

しかし遺族は、祥子さんの自死説に到底納得いかなかった。

※記事全文はhttps://note.com/famous_ruff900/n/ncb596cd6fef7へ

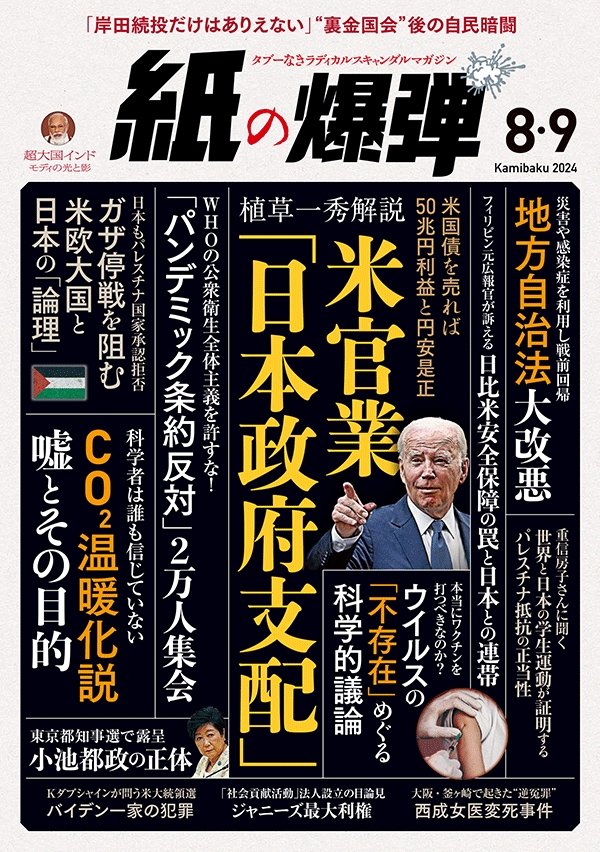

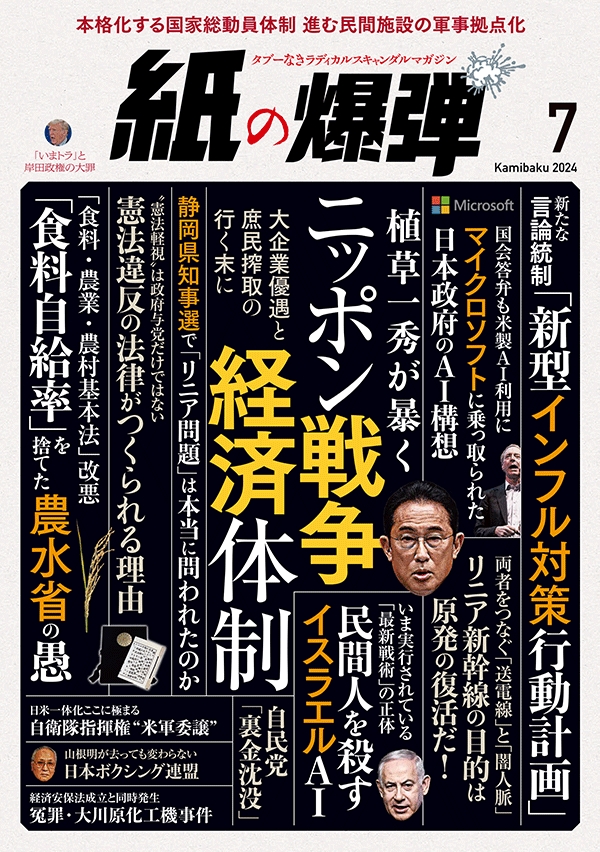

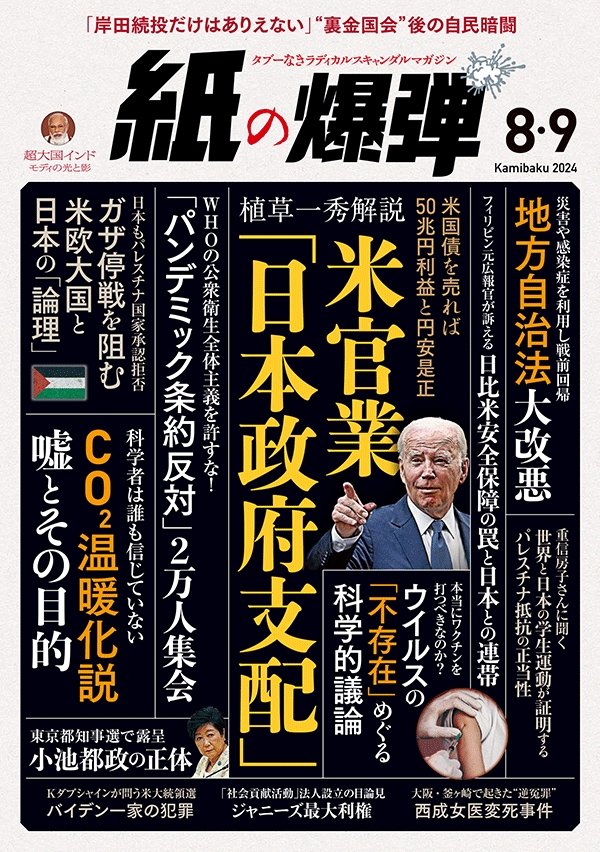

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2024年8・9月合併号

タブーなきラディカルスキャンダルマガジン 月刊『紙の爆弾』2024年8・9月合併号

『紙の爆弾』2024年 8・9月合併号

科学者は誰も信じていない CO2温暖化説の嘘ともたらされる被害 広瀬隆

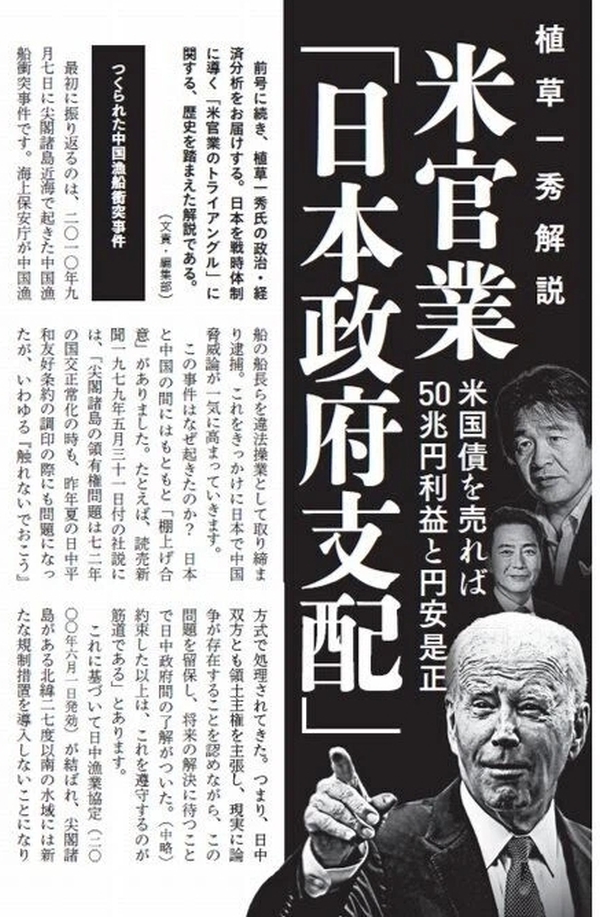

植草一秀解説 米国債を売れば50兆円利益と円安是正 米官業「日本政府支配」

災害や感染症を利用し地方自治を破壊 地方自治法“戦前回帰”の大改悪 足立昌勝

WHOの公衆衛生全体主義を許すな!「パンデミック条約反対」日比谷公園2万人集会 高橋清隆

本当にワクチンを打つべきなのか? ウィルス「不存在」をめぐる科学的議論 神山徹

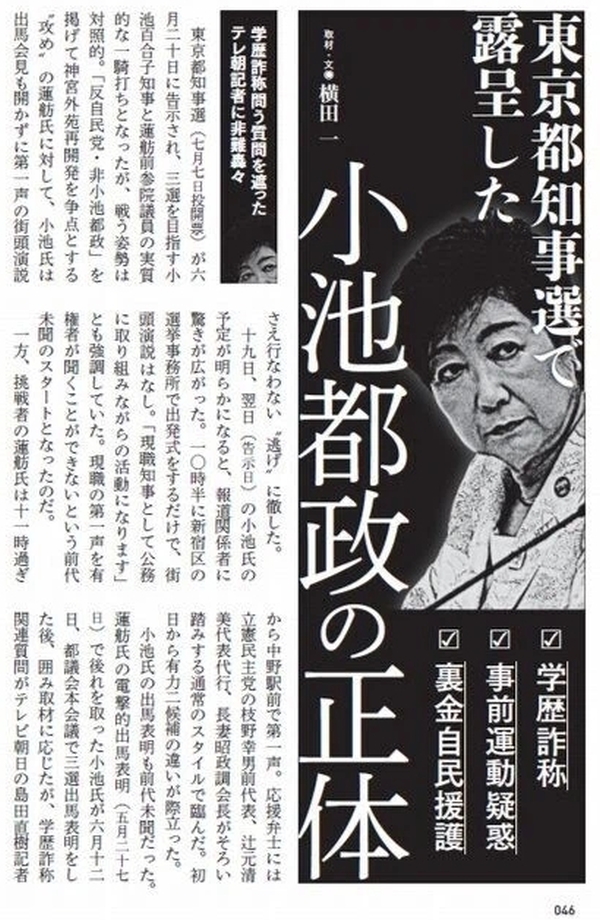

学歴詐称・事前運動疑惑、裏金自民援護 東京都知事選で露呈した小池都政の正体 横田一

フィリピン元大統領報道次官が訴える日比米安全保障の罠と日本との連帯 木村三浩

モディ政治の光と影 グローバル・サウスの盟主・インドの実相 浜田和幸

日本もパレスチナ国家承認を拒否 ガザ停戦を阻む米欧大国と日本の「論理」 広岡裕児

重信房子さんに聞く世界と日本の学生運動が証明するパレスチナ抵抗の正当性 浅野健一

政権交代に向け見極めるべきもの いま日本政治の転換を迫る負と正の力 小西隆裕

「岸田続投だけはありえない」「裏金国会」がもたらした自民党内の暗闘 山田厚俊

「社会貢献活動」法人設立の目的 ジュリー前社長が離さないジャニーズ最大利権

被害額は昨年から倍増 オンライン詐欺の実態と“野放し”の理由 片岡亮

世界史の終わりとハードボールド・ワンダラランド 佐藤雅彦

シリーズ日本の冤罪 特別編 西成女医変死事件 尾﨑美代子

連載

あの人の家

NEWS レスQ

コイツらのゼニ儲け:西田健

「格差」を読む:中川淳一郎

シアワセのイイ気持ち道講座:東陽片岡

The NEWer WORLD ORDER:Kダブシャイン

SDGsという宗教:西本頑司

まけへんで!! 今月の西宮冷蔵◎鹿砦社 https://www.kaminobakudan.com/

◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8PP3BNK/

今こそ、鹿砦社の雑誌!!

今こそ、鹿砦社の雑誌!!