AKBなど3文字のローマ字で示される複数女子タレントの集団が、どんどん繁茂し、全国にも広がっているようだ。素人を集めて安いギャラでタレント化する「秋元康」商法全開だ。これははるか昔の「おニャン子クラブ」に始まった、タレントの質の低下と、国民の痴呆化を担う恥ずかしい現象だと感じている。不快である。

それだけでもけったくそ悪いのに、毎年連中はCD購入者やイベント参加者、あるいはファンクラブ加入者など(年により投票資格は若干異なるようだ)により、「総選挙」と銘打った、商法でも一儲けしている。CD購入が投票の条件になるイベントの問題性が指摘されたことをこれまで目にしたことがない。

今年も「総選挙」が行われたようで、それについての記事が京都新聞社会面に掲載されていた。いったいどうして、アイドル連中の商法を、あたかも何か国民的関心があるかのごとく記事にする必要があるのか? 6月21日、京都新聞に電話で聞いてみた。

◆どうしてこんなようなことが報道されるんでしょうか?

京都新聞 京都新聞読者応答室(以下、京都新聞)でございます。

田所 数日前だったと記憶するんですが、社会面の右側の下のところにAKB総選挙云々という記事を読んだ記憶がありまして、それいつだったかお分かりになりますか。

京都新聞 6月の18日に指原さんが三連覇ということで、6月18日の朝刊28ページ、おっしゃっている右の下の方に掲載がございました。

田所 これ、すみません、私が的外れな質問かもしれなくて恐縮なんですが、どうしてこんなようなことが報道されるんでしょうか?

京都新聞 一応エンタメニュースというようなことでそういった記事を掲載しているということですけれども。

田所 エンタメってなんですか?

京都新聞 エンターテイメントです。

田所 エンターテイメントって何ですか?

京都新聞 そういった芸能のようなニュースなんですけれども

田所 芸能ニュースを社会面で載せるんですか?

京都新聞 そうですね。読者様はこういったものは社会面では載せない方がいいといったご意見でございましょうか。

田所 いえそうではなくて、私には理解ができないのですが。

京都新聞 編集方針というか。

田所 「総選挙」という言葉は法律的に言うと衆議院の選挙にしか使ってはいけない言葉ですよね。だから編集方針云々とかではなくてですね、AKBが総選挙っていうのはそもそも言葉の使い方、それ法律的に問題ないんですか?

京都新聞 そうですね、こちらは共同配信の記事でございまして

田所 いやいや、共同配信だったら何でも載せるわけ?

京都新聞 そういった内容で編集方針で掲載はしているのですけれども。

田所 いや、方針なんかない。共同配信だから載せたとあなた今おっしゃってたでしょ。

京都新聞 いえ、元々の記事は共同配信の記事だと申し上げただけでございまして。

田所 じゃあ共同から配信された内容を何か修正なり解説なりされてますか?

京都新聞 間違いがあれば訂正の記事を掲載しておりますが。

田所 あんな記事を載せることが間違いなんですよ。あんな馬鹿気たことを新聞に堂々と載せて恥ずかしくないという感覚を持ってるということが間違いだと私は思いますよ。

京都新聞 かしこまりました。そういったご意見があったことは担当の方にお伝えさせていただきます。

田所 という言い方は「何も反映されないということ」とまるっきりイコールなんですね。おかしいと思われません? あんな馬鹿なことを、何とかさんが三連覇でなんとかかんとか、どうのこうのというようなことを社会面で。たまに興味ある人はあるかもしれないけど、ありませんよ、読んでる人間は。

京都新聞 かしこまりました。そういったご意見があったことを

田所 だからその言い方やめろって言ったじゃないですか、さっきから。「そういったご意見がありましたのは伝えさせていただきます」ということで、今までそれが一回でも反映されたためしはないんですよ。あなた、だいたい京都新聞の社員の方ですか?

京都新聞 読者応答室の担当をしております。

田所 社員の方ですか?

京都新聞 ……。

田所 私が聞いてるのは、あなたは京都新聞の社員の方ですかとお尋ねしています。

京都新聞 社員ではございません。

田所 社員じゃないんでしょですね、社員の人いないの?

◆京都新聞は京都新聞の判断で、この紙面でということで

京都新聞 お電話代わりました。京都新聞社読者応答室長ユンと申します。ご指摘の件ですけれども、AKB総選挙の報道に対して何かあまりこういったものを紙面で扱うことについてご批判があるということですか?

田所 批判ではなくて、なんでこんなこと平気で載せられるのか私にはわからないということです。

京都新聞 何も平気でというか、一応というか、社会的な関心事であるということで編集サイドの方で、世間の関心記事であるというニュース判断をした上で紙面に載せているということです。

田所 京都新聞さんの判断では、「社会の関心事がある」と断定されて載せてらっしゃるということですね。

京都新聞 もちろんいろんな判断があると思いますけれども、何も京都新聞だけではなくて全国紙もAKBの総選挙というのは載せてますのでね。なにも右に倣えということではなくて、あくまでも京都新聞は京都新聞の判断でこの紙面でということで。

田所 あなた今前半でおっしゃったことと後半でおっしゃたことと矛盾してますね。全国紙も載せてるしなんとか、だけれども京都新聞の判断でって言ったでしょ。

京都新聞 ですから全国紙も載せているぐらい世間的な関心事であるということなんですよ。そういう判断でうちも載せているということです。

田所 じゃあ全く意味のない報道でも他の報道機関がたくさん載せたら京都新聞は載せられるわけですね。

京都新聞 それはその時の編集判断があると思いますけどね。

◆ジャーナリストとして違和感はお感じにならない?

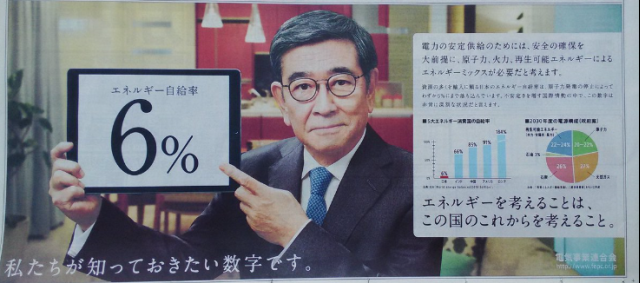

田所 その時の編集判断ってこれがそうですよ。ガキのしょうもない芸能人の投票かなんか知らないけど、しかもお金を払って買わなきゃいけない投票権で。これ商売しているわけでしょ。

京都新聞 ええ、実態はそういう裏があるみたいですけど。

田所 裏じゃなくてそういうことで成り立ってるわけでしょ。この総選挙っていうのは、さっき女性の方にも申し上げましたけれども、日本語で使う総選挙っていうのは地方選挙や参議院でも使わなくて衆議院の選挙だけに使いますよね。その言葉をこんな軽率に使っていいんですか、新聞で。

京都新聞 まあこれは、ここの主催団体がそういう名称を使ってるということですよね。

田所 そのことに対する違和感はあなたたちジャーナリストとしてお感じにならない?

京都新聞 それは記者個々にはいろいろとあるんでしょうけれども。

田所 あるんでしょうじゃなくて、あなたにお伺いしてるんです。あなたは違和感ありませんか?

京都新聞 私、個人的にはないことはないですけれどもね。あくまでも個人的な見解ですわ。

田所 やっぱりちょっと変だとは思われるわけですね。

京都新聞 私も年齢的にはこういうあくまでも個人的にはアイドルグループの顔と名前が一致しない世代の人間ですからね、個人的にはそう関心があるというわけではないですけれども、一新聞社に勤めておる者として世間の大きな関心事であるということは十分に認識しています。個人的には。

◆AKB総選挙については大きく世間の公約数として必要であると……

田所 そうでしょうか。ユンさんね、率直なご感覚を語っていただけたから、わたくしはより正直にお尋ねできるんですけれどもね、こういった馬鹿げた記事が紙面を占めるということが尋常な事態だとお思いになりますか。

京都新聞 そういって言いますと何をもって、失礼ですが、人それぞれの価値基準とかありますよね、ニュースに対するものとか、新聞もご存知のように硬派系の政治から経済から事件事故から芸能物まで世の中森羅万象の出来事に対して、新聞というのも政治的なよく言われるような右なのか左なのかとか社論がどうのこうのとかありますけれども、そういったものとは別に新聞としてこれはAKBの総選挙の事案については大きく世間の公約数として必要であるという情報、そういうものを判断した上で京都新聞としては載せてると。

田所 今おっしゃったことは、このAKBの総選挙は大きく世間の公約数として必要であるということを元に載せているとそう発言なさいました。これ、撤回なさいませんね。間違いではないですね。

京都新聞 必要であるというか、そういう要望があるとそういうことですよね。そういう情報。

田所 どこにあるんですかそんな要望。どうやって証明するんですか、その要望があるということを。

京都新聞 それを載せる載せないが正しく編集者の判断であるということです。

田所 編集権ですね。だから編集者の方はそこに要望があるというふうに思い込んでいらっしゃるわけですね。

京都新聞 まあそういうことですね。これを載せる以上はそういう判断をしてるということですね。

田所 その前にユンさんはもう一回お伺いいたしますけれども、社会の最大公約数として要請があるとおっしゃいました。これは間違いないですね?

京都新聞 うん、要請があると、こういう情報を新聞で知りたい、今は何も新聞だけじゃなくてテレビとかネットとか情報を知る術はありますけれども、新聞は新聞でこういったことを載せる世間への要請があるという判断で掲載したというふうに。

◆AKB総選挙はCDを買った人だけが投票権を得て、一般的に言うところの商法ですよ

田所 すみません。ユンさんは読者応答室の責任者の方であると伺ったんですが、その方がですね社会部のデスクに代わって代弁できるということは責任もって発言していただけてますね。

京都新聞 これ紙面化なってますよね、6月18日の朝刊に。

田所 紙面化されたものがすべて正しいということではないでしょう。

京都新聞 いえ、ですから紙面化されてる内容の事実に誤りがあるとかでなくて、載せるということは読者へのニーズに応えてるという判断で載せてるということです。そういうことは私どもこれ発行責任として紙面が出来上がったもの、これを逆にこういう扱いが小さいんじゃないかとか、見出しも一段いわゆるベタ見出しというものなんですけれどもね、場合によってはこういう扱いは小さいんじゃないかとかね、そういう考えももちろん成り立つわけで。

田所 そんな意見来てるんですか?

京都新聞 いや、そういう意見もありますよ。

田所 具体的にこの記事についてそういうふうに来てるわけですか。

京都新聞 いえいえ、それは来てませんけれども。

田所 ごまかすことやめてください。私は当該記事だけについて今議論して、そのことについてお尋ねしてるんですから、一般論の話をしてるわけじゃないんですよ。もう一回申し上げますよ。AKB総選挙というのはCDを買った人だけが投票権を得て、これは一般的に言うところの商法ですよ。商売方法ですよ。それについて何の批判もなくて、しかもそこに順番がどうだったかという人のコメントを載せて、その商法に問題があるという認識での新聞の切り口っていうのは全然ないわけです。京都新聞 ここにはないですよね。

田所 あなたたちの頭にそういう切り口はないの? ジャーナリストとして。

京都新聞 ないわけではないですよ。

田所 じゃあなんで書いてくれないのですか。

京都新聞 そういう確かに意見というかそういったものも大切に。

田所 どこにあるんですかこんなもんが。物を買わなければ一票入れられない、しかも入れた結果が大々的にテレビ新聞などで報道される、しかしながらお金を払った人たちだけの意見であるにもかかわらずその仕組みについては誰も説明をしない。独禁法違反じゃないですか、これひょっとしたら。

京都新聞 そういう考えも成り立つかもしれませんけどね。ただAKB総選挙の一票はお金を払った代償であるということも、基本的にもう世の中の方は知っていらっしゃるわけですよね。

◆なになに、事実はどうでもいいの?

田所 それはあなたが勝手に思ってるだけで、あの記事を見た人はそんなことわかりませんよ。

京都新聞 そういったことも新聞社としては今の一般的な社会通念でAKB総選挙の裏というのは一般のティーンエイジャーから年配の方までそういうものであるという理解はしているつもりです。

田所 理解じゃなくて、それはあなたたちの傲慢な報道怠慢であって、今の非常な問題発言ですよ。それをね、知ってる前提であれ報道してるというふうに今はっきりあなたはおっしゃったけれども、あなた今何言ったかというとね、若い人間から年寄りまでそういう仕組みわかってるという前提で報じていると言ったんですよ。どれだけ無責任なこと言ったかわかってますか。どうやってそんなことを確信持って言えるんですか。私はたまたま批判的に見てるから知ってるけれども。

京都新聞 知らない人も多くいらっしゃると思います

田所 何言ってるの、あなたみんな知ってるてさっき言ったじゃないですか。

京都新聞 ですから、多くの人は知ってるという私は認識を持ってますよ。

田所 あなた記者やったことありますか?

京都新聞 ありますよ。ですからその辺りは社会的な生活をしていってる中での皮膚感覚みたいなものがありますよね。

田所 あなたは報道機関にいて社会的にある程度の責任を持つ報道を担う会社にいらっしゃる。新聞社ってそういう所でしょ。だから井戸端会議みたいなことのレベルでお話しされたら困るわけですよ。それをさっきからお話伺ってたらそんな話ばっかりじゃないですか。

京都新聞 ですから私、冒頭にも言いましたように、新聞というのは何も社会経済事件事故だけではなくてこういう芸能ニュースまで、広く浅くという言い方もあれですけれども、そういう読者のニーズに一定応えるという、事実がどうのこうのではなくて。

田所 なになに、事実はどうでもいいの?

京都新聞 AKBの総選挙の事実として、これを客観報道しているわけであって、そのAKBの総選挙のからくりについての問題をどうのこうのというのはまた別次元の話なんですよ。

田所 やらないじゃない、あなたたちは。

京都新聞 ええ、そういった記事が載ったかというと記憶にはないですけれどもね。

田所 だからなんでなんですかとお尋ねしてるわけなんですよ。

京都新聞 それは私、今ここでどういうことでそういったものが載ってないのかはわかりませんけども。

田所 何を言っているんですか、あなたは。変だと思いませんか。

京都新聞 ですから失礼ですが、そちらの考え方としては、有料で一票を買ってるようなそういうものをしっかり載せた上で、こういう総選挙を知ってるのかということですよね。

◆大多数の国民が「AKB総選挙」に関心を持ってるという根拠を示してください

田所 少なくとも「総選挙」という言葉は衆議院の選挙を想起させるものであるということはご想像いただけますね。日本国籍を持ってる者が選挙権を行使する時に参議院ではなくて衆議院の選挙が行われて、それ投票する行為が総選挙でしょ。

京都新聞 総選挙と言えば、社会通念上はそうだったんですけれども、これも新聞というのは先ほども言ってますように森羅万象の事象を報道してるわけであってですね、

田所 大袈裟な言い方やめなさい。森羅万象まで、そんな自分ら万能だと思ったらおこがましいにも程がある。

京都新聞 ええ、森羅万象という言い方があれでしたら、先程来言ってますように政治経済から事件事故、スポーツからこういう芸能まで幅広いジャンル分野を網羅しているということなんですよ。それでその芸能ニュースの中で総選挙だけがこれ見出しでもAKB総選挙というのが何年前から始まったかも知りませんけれども、これも大きな社会現象のわけですよね。

田所 誰がそう評価するんですか。誰が。これが大きな社会現象と評価しているわけですか。

京都新聞 それは普通市民ですよね。

田所 普通って誰ですか。

京都新聞 ですから不特定多数の。

田所 それをどのように測定なさるんですか。あなたたちが勝手にそう決めつけてるだけでしょう。

京都新聞 そう言われてしまえばそうかもしれませんけれどもね。緻密な世論調査をしてるわけでも何でもないんですけどもね。

田所 でしょ、どこに根拠があるんですか。大多数の人間が、大多数の国民がそれに関心を持ってるという根拠を示してください。共謀罪と一緒なんですか?

京都新聞 根拠と言われてもそれこそ新聞社の感覚ですよね。

田所 感覚なんですね。正直な言葉出たな。感覚なんですね。

京都新聞 感覚というか、それがニュースセンスというような言い換えでよければそういうような言い換えもいたしますけどもね。

田所 要するに京都新聞はその程度だということですね。

京都新聞 その程度とそういう判断されるのなら、もうその程度と判断されてしまうのはちょっと心外と言えば心外ですけれども、そうお取りになられるんならもうそうお取りになってもらわなければなりませんね。

◆AKBに興味持つような人間の大半は新聞なんか読んでいませんよ。

田所 ユンさんだって変だと思ってるってさっきおっしゃってたでしょう。

京都新聞 ですからそれはあくまでも個人的に若いアイドルのところには付いていけない面があると言うことですけれども、新聞社の人間として世の中のいろんな動きや情報とかその中でAKBの総選挙というのは世間一般の大きな関心のあるイベントであるという認識はしてますけどもね。

田所 私からしたら全く理解できません。

京都新聞 ですから世の中いろんな考えの方がいるでしょう。

田所 いろんな考えがいるから、あんなもの記事にして押し付けないでくださいということなんですよ。

京都新聞 別に押し付けてるというわけではなくて、こちらとしては必要な情報にあるということで紙面に載せてると。

田所 押し付けてますよ、こちらは月に三千いくらってちゃんと新聞代払ってるのですよ。芸能ニュースのためにじゃなくて。

京都新聞 はい、それはわかっております。

田所 どこにその社会性があるわけですか?

京都新聞 それで言いますと、紙面でも読者の方の趣味や嗜好や必要な情報ページ、本当にいろんな関心をお持ちで。

田所 はっきり言うけれども、AKBに興味持つような人間の大半は新聞なんか読んでいませんよ。

京都新聞 一面そういったところも事実だと思います、正直。それは一定認めるところあります。

田所 だってユンさんだってAKB興味ないから知らんでしょうが。

京都新聞 はっきり言って個人的には知りません。

田所 私もそうですけどね。でも新聞は読みはるでしょ。京都新聞だけじゃなくて競合他社の新聞も読みはるでしょ。読む時に政治面とか国際面とか社会面とか読みはりますよね。一生懸命AKBの記事読みますか?

京都新聞 これは読みたくない記事は読まなくてもいいわけなんですよ。

田所 だから読む価値のない記事を載せてくれるなと言っているのです。あなたと同意しながら。

京都新聞 読みたくない記事を載せるなと言っても。

田所 新聞読者の中のどこに要請があるのよ。要請があるというあなたはその根拠を示せないでしょう、私に対して。社会的に要請があるとか誰でも知ってるとか。

京都新聞 それは京都新聞社の編集として一定の不特定多数の読者のニーズがあるという判断のもとにこういうものを載せているということなんですよ。

田所 判断の根拠はなんですか?

京都新聞 それは先ほど言いましたようにニュース価値判断ですよね。今の社会情勢。

田所 全然答えになってない。根拠というのは。

京都新聞 新聞の掲載価値があるということですよね。

田所 掲載価値があるという根拠になるのは何らかの調査によるものなのか、あるいはそう言った要請によるものなのか、あるいはそういうリクエストがあるのか、そういう具体的な何かがあるからそういうふうに判断するわけでしょ。何があるんですか、そういう根拠が。

京都新聞 これ、記事というのは載せるにあたって全て世論調査に基づいて載せる載せないという判断をしてるわけでも何でもないので。

田所 そんなこと聞いてません。もちろんそうです。当たり前。社会面の事件とか事故とかそれこそ編集権があるところで、新聞社の方が采配振るって一番力振るうところでしょ。私そういうこといちいち言ってるのと違いますよ。あまりにも低次元じゃないですかと聞いてるわけです。

京都新聞 あまりにも低次元と、そちらさんはそういう見方をされるかもしれませんけれども、読者の中にはこの情報を求めているという判断で弊社は紙面化してるということなんです。

田所 そういう判断の根拠は何? 根拠を聞かせてくれと。

京都新聞 ですから社会的要請があるという確信を持ってるということですよ。

田所 何をもって確信を持ってるんですか。何か根拠を示してもらわなかったら「あなたたちが勝手に思い込んでいる」という言葉以外で何も置き換えられないですよ。妄想と言ってもいいですよ。確信持ってるというだけなら。

京都新聞 いえ、確信です。妄想では決してないです。

◆なら一回、載せなかったらいいんじゃないですか

田所 確信持ってるわけね。

京都新聞 仮にこの記事を載せないということになれば、どうして載ってないのかという問い合わせが殺到すると思いますよ。

田所 殺到するか? あなた今はっきりそう言ったね。殺到すると思いますって。

京都新聞 まあまあ、殺到するというのはちょっとオーバーかもしれませんけども、なんで載せないのかという問い合わせは絶対来ると思いますよ。

田所 誰から来るのですか?

京都新聞 ですから関心をお持ちの方から来るとは思いますよ。

田所 それはあなたの推測でしょ。

京都新聞 ええ推測です。

田所 なら一回、載せなかったらいいんじゃないですか。

京都新聞 それはちょっとできないと思いますね。おそらく、次回いつあるのか知りませんけれども。

田所 情けない新聞社ですね本当に。何が大切なんですか、新聞社とか世の中にとって。

京都新聞 新聞というのは再三言ってるように、いろんな情報が載ってるわけですよね。そちら様一方でAKBの総選挙が不必要な情報であると、人によってはスポーツ面だけあったらいいとか、テレビラジオの欄だけがあったらいいとか、極論すればそういう読者の方もいらっしゃるわけで。

田所 ちょっと聞いてください、私がクライアント、あなたは私たちがお金を払ってる対象ですからそこを勘違いしないでほしいんだけど、広告だったら別に文句言いませんよ。広告は広告収入として京都新聞にお金が入るわけでしょ。記事で何でそんなもん書くかということなの。もっと他に書くことがあるのではないですかということなんですよ。

京都新聞 まああるでしょうね。

田所 あるでしょうねって言われたら

京都新聞 テレビや新聞の情報が世の中で起きてる必要な情報全て載ってるかと言えば、そういうことは決してないと思いますよ。

田所 わかってます、わかってます。万能を求めてるわけじゃないですよ。不要な情報を、しかも悪徳商法がらみでひょっとしたら犯罪になるかもしれないことを諸手を挙げて書くというのことはいかがなものかということを聞いているわけですよ。

京都新聞 先程来言っているようにAKB選挙っていうのは基本的にそちらも指摘されているように、お金でレコードやCDを買った人に投票権があると。それは私もわかっていますし、何度も言うように世間の人はわかっているという前提で。

田所 その前提、間違っています。あなたがそう思ってるだけで知りませんよ、年配の人はそんなこと。

京都新聞 そういった方もいらっしゃるかもわかりません。

田所 あなた何度も多数と言うからそれを正してるんですよ。どこのおじいちゃんおばあちゃんがCD買いに行って、時々珍しい人は買うかもわからないけど、そんなことするんですか。あなた勝手に決めつけたらだめですよ、なんの根拠もないのに。

京都新聞 一定の根拠は持ってますよ。一定の根拠というか、ですからそういう世の中の動きをそれを何も私だけじゃなくて不特定多数の人はそういう感覚を持ってるとそういうふうに判断しますけれどもね。

田所 そういう感覚って、どういう感覚ですか。

京都新聞 ですからAKBに一定関心があるという感覚ですよ。

田所 違います。あんたが言ってたのは選挙に関してお金を払って投票権を買うというのを年寄りだって知ってるとさっき言っていた。

京都新聞 はい、そういうもの知らないかもしれませんけど、からくりも浸透してると思いますよ。

◆ヨイショ記事ばかり書くんでしょ、共同から流れてきたものを……

田所 わかりました。それはあなたの思い込み。もう切ります。時間がもったいないからね。私はあなたがおっしゃっていただいたことは相当大きな問題をはらんでいるというふうに実感しますので、申し訳ないけどこれは書かせていただきますから。

京都新聞 どちらに何を書こうとされてるんですか?

田所 メディアに書きますよ。あなただってメディアの人間だから覚悟有って喋ってるわけでしょ。京都新聞批判として書かせていただきます。全く根拠ないことを年寄りの人もからくりを知っていて、でAKBの選挙はお金をこういうふうに払ってやるということを誰でも知っててそれで投票してると知ってる前提で書いている。あるいは国民の記事に対する要請があるから書いていると、全く証明の出来ないことをあなたおっしゃった。私全部録音してますから今。いいですか。最後にもし撤回されること訂正されることがあったら今おっしゃってください。

京都新聞 別に撤回とか、紙面にもなってる以上は京都新聞社として。

田所 あなた自分の見解をおっしゃったでしょ。

京都新聞 ですから私の見解のところと、そちらの聞き方も私、ユンとして聞いてる部分と、私にオフィシャルな応答室長として京都新聞社の応答室長として聞いてる所とありましたよね。その辺の線引きがね、私もそちらの質問でどこまでがどうなのかなという所もありましたけども。失礼ですがお名前お尋ねさせて頂いてよろしいでしょうか……。失礼ですが、年齢と大きく居住区をお尋ねしたいんですが。

田所 年齢は185歳で、住んでるのはバチカンです。

京都新聞 ちょっと冗談はおやめになっていただけますか。

田所 あなたの答えが冗談以上に私を馬鹿にしてるからこういう答えになるんですよ。

京都新聞 ちょっとそれせっかくお名前も名乗られて、年齢と居住区、一定参考にさせて頂きたい。こういう声が何歳の男性からってちょっと知りたいんですよ。

田所 なんなら行きますよ。京都新聞の本社に私はユンさん訪ねて。私は逃げも隠れもしないから。あなたのおっしゃったことは当たり前のように話してるけれども、とんでもない内容ですよ。

京都新聞 私は別にそうは思いませんけどね。

田所 だからそう思えないぐらいに気の毒だけどもあなたの頭の中の理解ではそういうふうにしかできないわけよ。だから私にあなた強制してるじゃない。このニュースは国民の大多数が関心を持ってるニュースだから載って当たり前だ。これがまず一つ。

京都新聞 まあ、そんな判断は京都新聞社としてはしてると。

田所 その次、こういう金を払ってやる選挙だということも多くの国民は納得している。この二つ。

京都新聞 納得じゃなくて知っているということです。納得という言い方はしてません。

田所 知ってると言うこと、まあその二つ私に強制したじゃないですか。

京都新聞 強制はしてませんよ。そう言ったことをあなたは知らないんですかというようなことを前提に話してきたわけでは決してないですよ。それはちょっと捻じ曲げてもらうとちょっと困ります。

田所 わかりました。知ってるということに直しましょうか。知っててなおかつその問題性を取り上げる記事を書かないでおいて、ヨイショ記事ばかり書くんでしょ、共同から流れてきたものを。

京都新聞 これご存知のように共同配信ですわね。

◆来年もしこの記事が載ったら、私、京都新聞にあなた訪ねて行きますからね

田所 それを書くだけのことでしょ。そんな醜い抗弁しなくて、あなたたちだってジャーナリストの端くれなんだから少しは社会正義とか、どういうことにプライオリティがあるかとか考えていただいたらいかがなんですか。

京都新聞 わかりました。そのご意見はもっともなんで。

田所 もっともだと思ったらそれを紙面に反映しなさいよ。

京都新聞 はい。編集の方にちゃんと伝えます。

田所 ちゃんと伝えるって、ちゃんと伝えたら伝えたで実現しなさいよ。来年もしこの記事が載ったらユンさん、私、京都新聞にあなた訪ねて行きますからね。ちゃんと伝えるってそういうことでしょうが。

京都新聞 伝えた上でまたどうなるかはここで確約できるものではありませんけどもね。

田所 何を言っているんですか。あなただっておかしいと思ってるて仰せじゃないですか。そんなことをしているから原発再稼働されるし、共謀罪作られるし、政府にやりたい放題されるんじゃないですか。言論機関が弱腰だから。

▼田所敏夫(たどころ としお)

兵庫県生まれ、会社員、大学職員を経て現在は著述業。大手メディアの追求しないテーマを追い、アジアをはじめとする国際問題、教育問題などに関心を持つ。※本コラムへのご意見ご感想はメールアドレスtadokoro_toshio@yahoo.co.jpまでお寄せください。