先般は、このかん私たちの元に寄せられた皆様方のご意見、激励などを列挙いたしました 。日々少しづつ鹿砦社への理解者が増え、他方の『金曜日』への批判も増えています。今回は、植村隆社長が、これみよがしに送って来た、『金曜日』に寄せられたというツイートを掲載いたします。執拗に被害者や鹿砦社を誹謗し続けた「leny φ(^▽^)ノ#鶴橋安寧!」のような「大学院生リンチ事件」(しばき隊リンチ事件)の加害者支持者もいます。

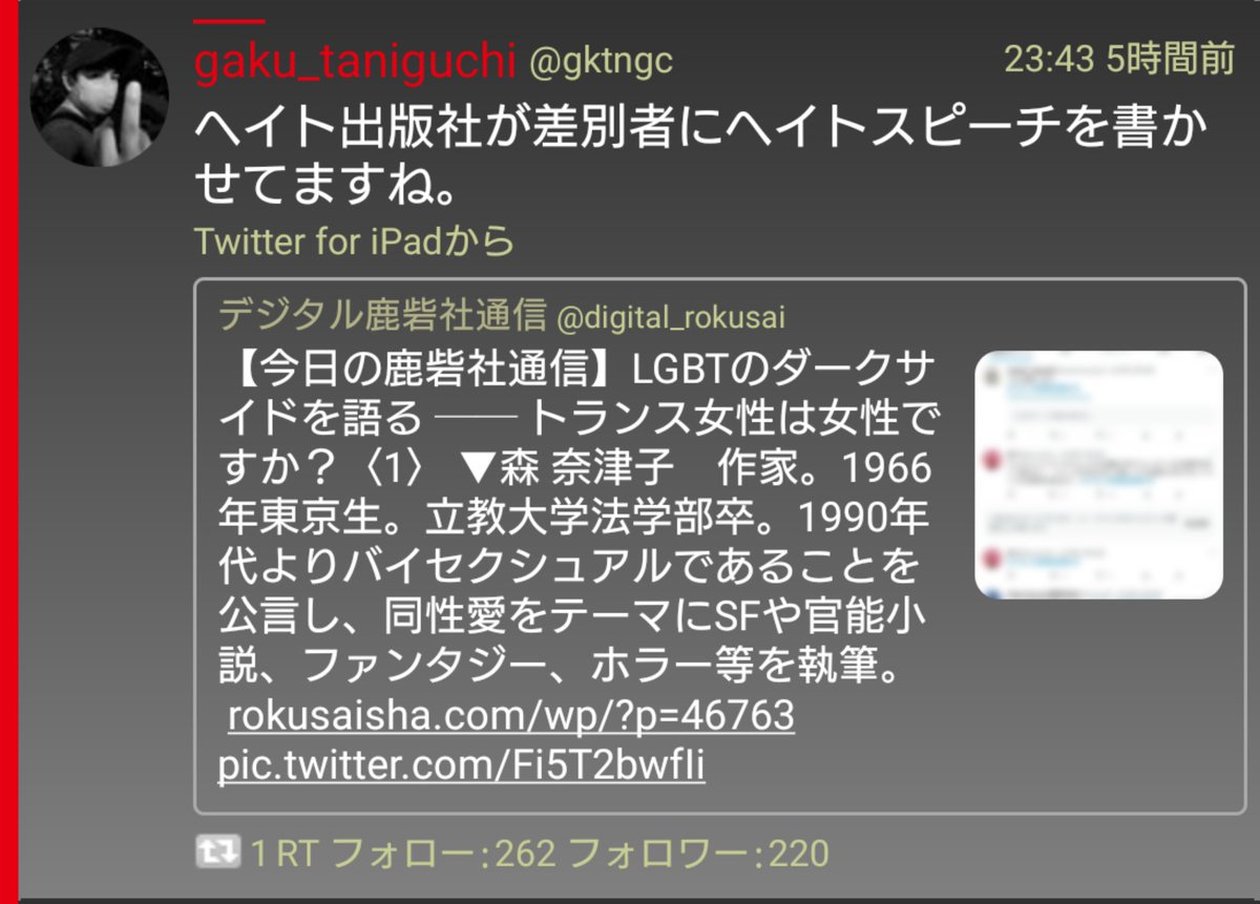

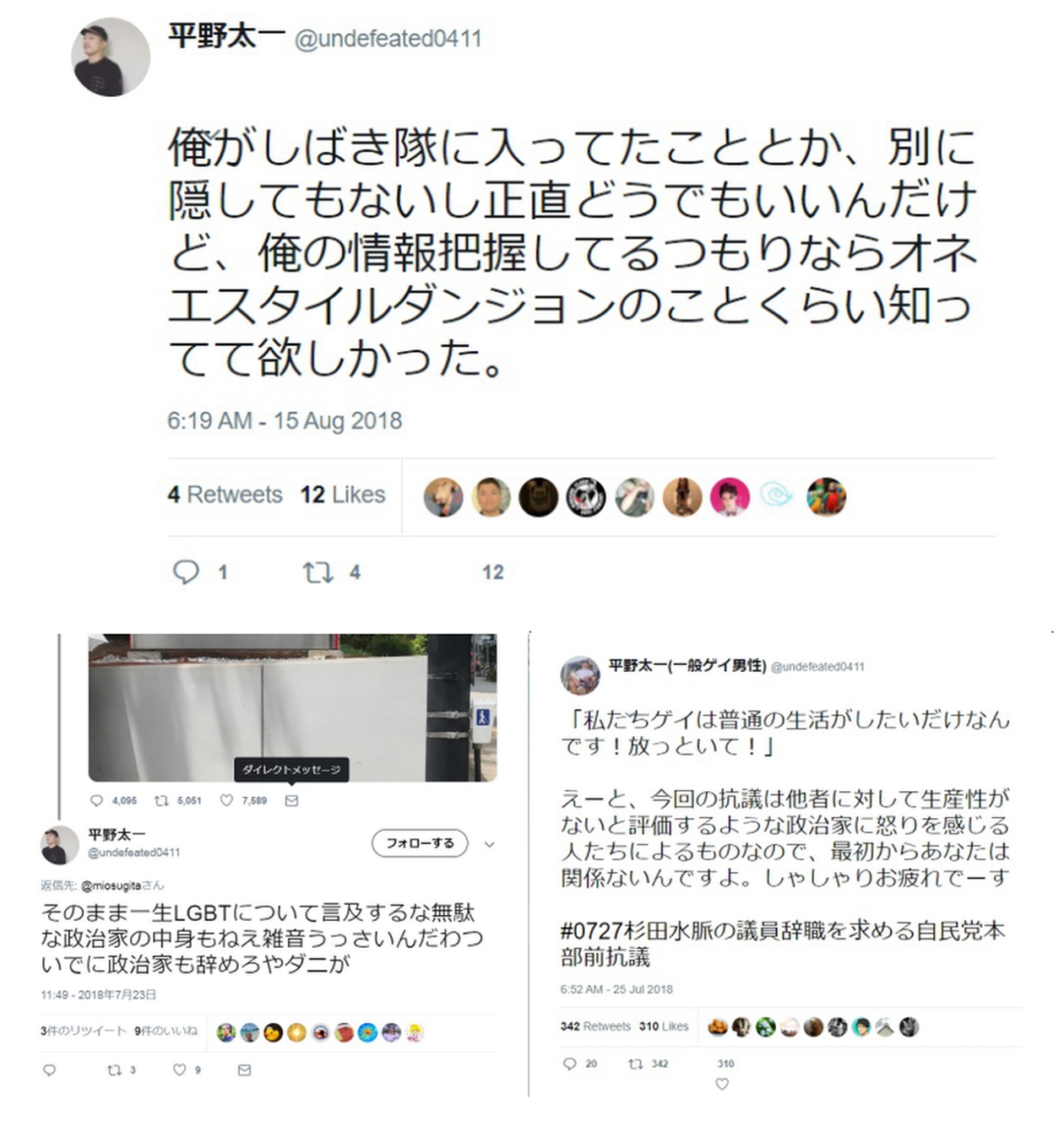

『金曜日』編集部内に蝟集する「しばき隊」「カウンター」の支持者、そして彼らに連携する外部の者らによる鹿砦社や森奈津子さんらに対する非難中傷が下記のツイートです。

あらためてつぶさに見ていきましたが、これぐらいのツイートで困るようでは『金曜日』の近未来が思いやられます。

鹿砦社への非難中傷は、私たちが2014年師走に大阪・北新地で起きた「大学院生リンチ事件」の被害者支援、真相究明を始めてから始まりました。これに関する本を6冊出版し、その都度『金曜日』に1ページ広告を出しましたが、加害者側につらなる編集部員、ライター、読者らは不快を感じたかもしれません。しかし、彼らが日ごろ「人権」という言葉を口にしているのであれば、むしろ虚心坦懐に事件の内容に真摯に向き合うべきではなかったか。

北村肇前社長は、編集部やジャーナリストの中では、暴力に対し、ほとんど唯一真正面から向き合われました。

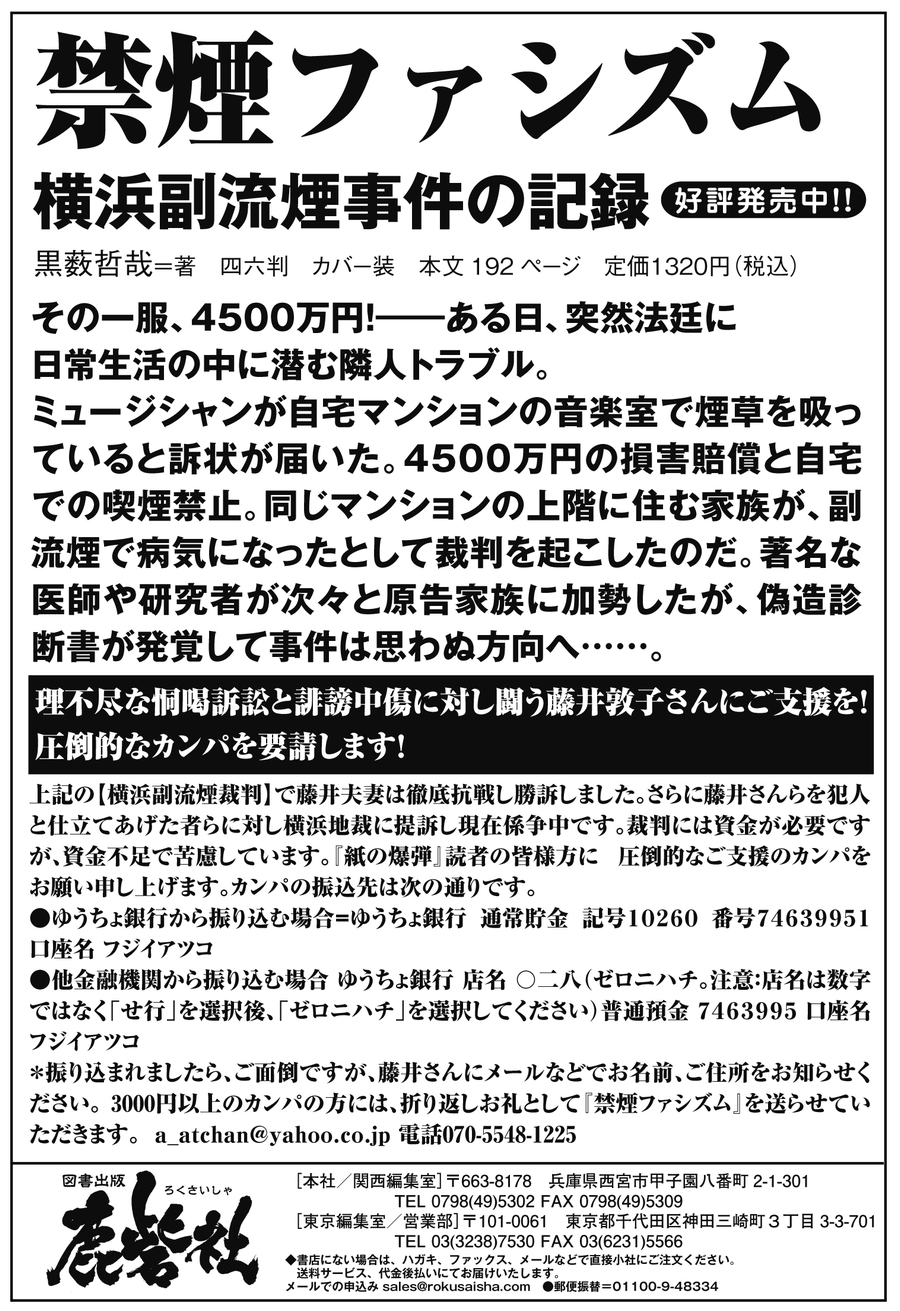

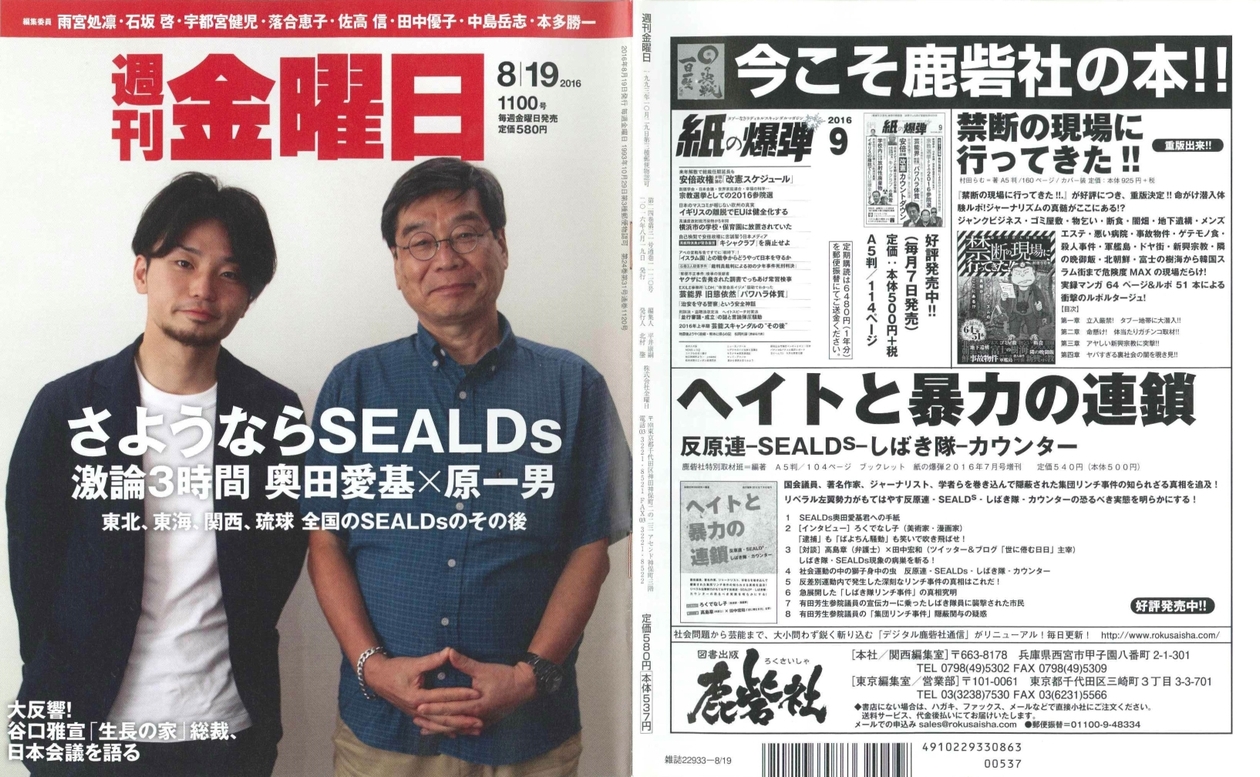

今回の処置の底流には、件の「大学院生リンチ事件」があります。原一男映画監督が登場する号の裏表紙に偶然鹿砦社の広告が掲載され(つまり、定期的に出していた鹿砦社広告の掲載日として予め決まっていた号で、これに偶然に原監督とSEALDs奥田愛基の対談が掲載されたということで、これが今回の鹿砦社排除の一因になったということですが、これは鹿砦社に責任はありません)、これに激怒した原監督は北村前社長を呼び出し激しく叱責したといいます。われわれの世代にとってカリスマ的存在だった原一男が、たかが広告で激怒するほどケツの穴が小さい人物だったことを知り愕然としたわけですが、その広告にはリンチ関連本の第一弾『ヘイトと暴力の連鎖』が掲載されています。

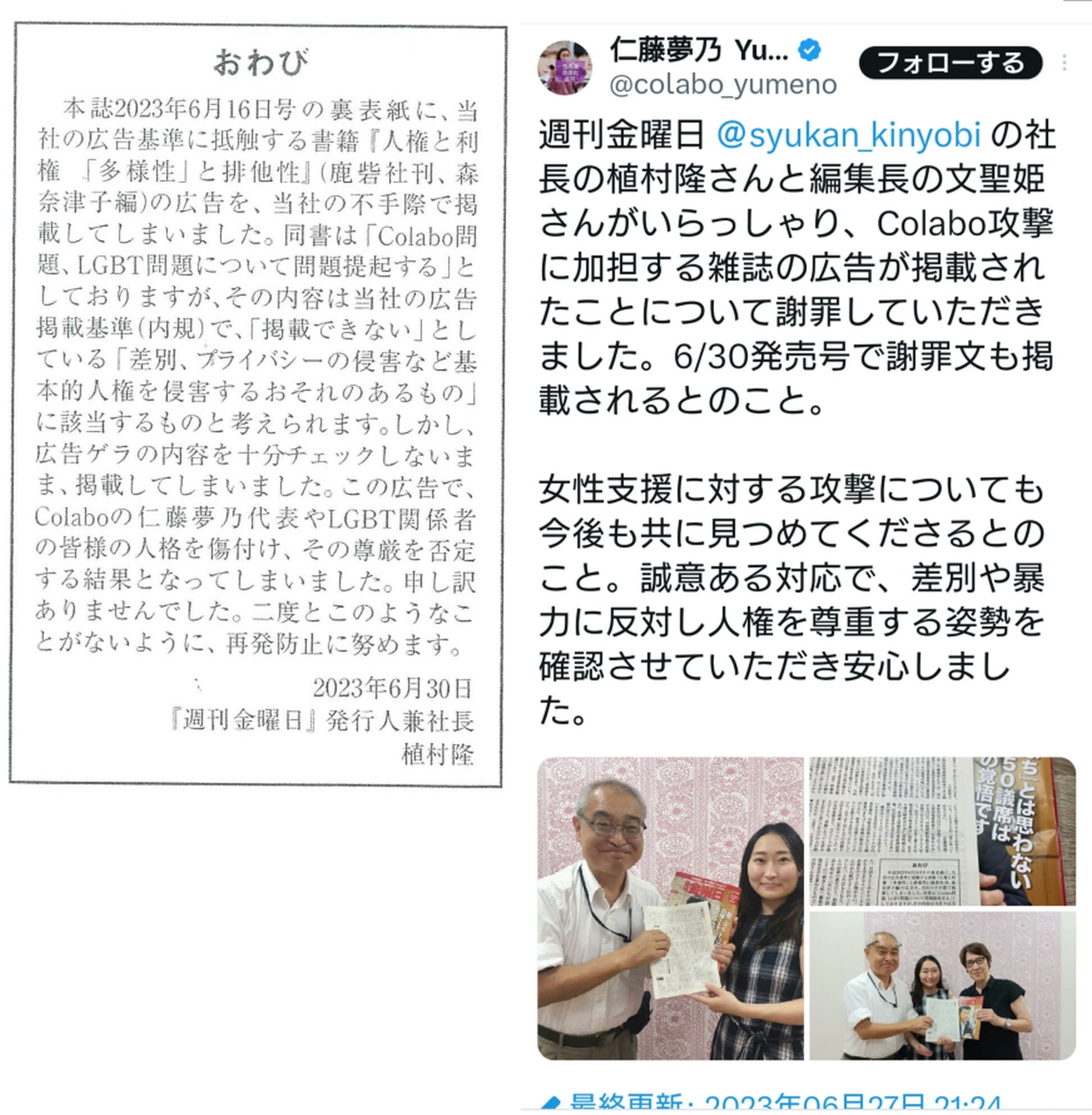

原一男監督が激怒した『週刊金曜日』1100号(2016年8月19日号) 植村社長には数日前にリンチ事件関連本6冊(その内の1冊には森さんも寄稿)全部を送っておきました。「人権」だ、「反差別」だと言うのなら、言葉の真の意味で一人の人間の人権を尊重し、差別と闘うという崇高な営為について既存の価値観を超えて根源的に考え直すべきでしょう。「人権」や「差別」という内容は『金曜日』や植村社長らが決めるものではありません。今回も、『金曜日』や植村社長らが「差別本」だと決めたから「差別本」だとされるのなら人間の英知など硬直化してしまいます。

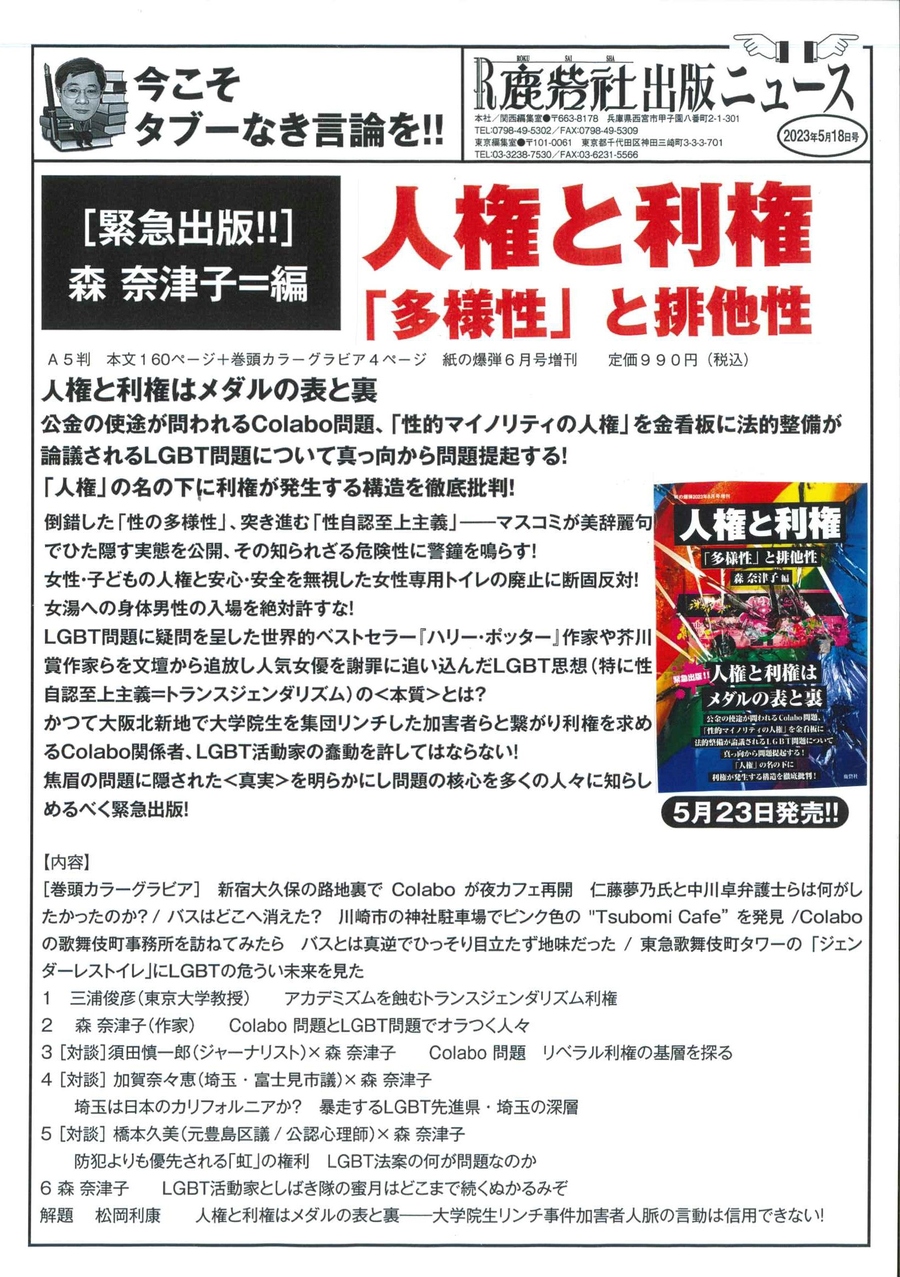

植村隆社長(2019年12月7日の鹿砦社50周年の集いにて) 私事になりますが、いまだに鹿砦社の地元・兵庫県では語られる、戦後最大の差別関係の暴力事件とされる「八鹿(ようか)高校事件」(1974年)に於いて、当時赴任したばかりで、私の大学の先輩が激しく暴行を受けました。いまだにネットでは、この場面が名前入りで検索できます。最初見た時は大ショックでした。この事件以来、私なりに差別と暴力ということについて真剣に考えて来ました。「大学院生リンチ事件」の被害者支援と真相究明に関わったのも、心の底にはこの問題がありました。硬直し教条主義化した『金曜日』ごときにああだこうだ言われなくても、差別のなんたるかぐらいはわかっているつもりです。あんた方に言われたくありません。ましてや、今回矢面に立たされている『人権と利権』が「差別本」だと安直に規定することには断固反対です。『人権と利権』で、Colabo、LGBT活動家や利権団体が、まるで「人権は金になる」といわんばかりに跳梁跋扈していますが、その実、利権を求めて蠢いていることこそ、当時の言葉でいえば「糾弾」されなくてはなりません。

今回、『金曜日』によって、『人権と利権』が「差別本」という汚名を着せられ、企画、編集を担当した私や著者の森奈津子さんも、このままでは済まされないでしょう。場合によっては公開討論をやりましょう。こちら側は森さんと私、『金曜日』側は植村社長とColabo仁藤代表が妥当でしょう。11・2『週刊金曜日』創刊30周年大集会の前ではどうでしょうか? 逃げないでくださいね!

言論の多様性をみずから棄て北村肇前社長の遺志に反する、今回の鹿砦社排除が『金曜日』の「終わりの始まり」になることを懸念せざるをえません。

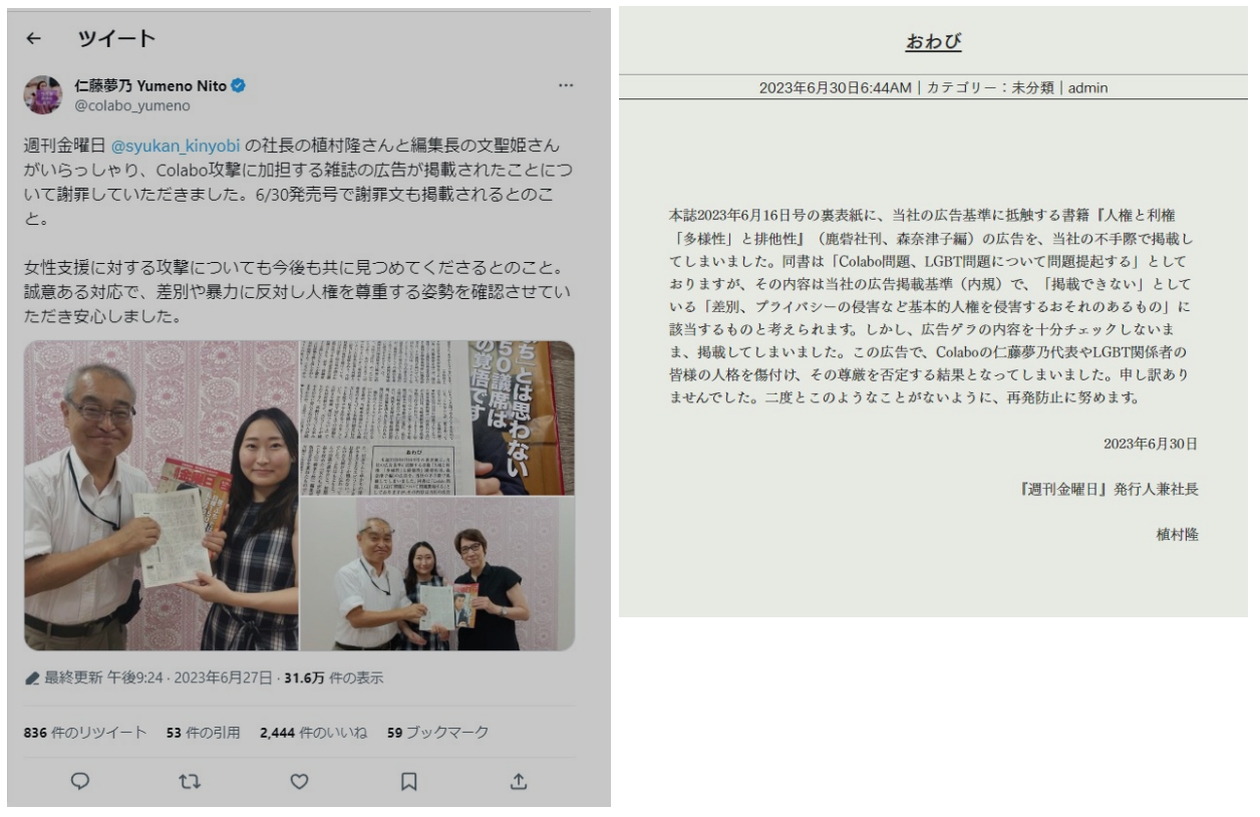

[左]『週刊金曜日』6月30日号掲載「おわび」。[右]Colabo仁藤夢乃代表の『週刊金曜日』に関する6月27日付けツイート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Sayu

@skryta

hirohiro

leny φ(^▽^)ノ#鶴橋安寧!

@shimadakou

spectre_55

@HqCwkeSAdzCwXF6

のんこ≪共に生きよう≫人民だよ

purify

バンビーナ

@JaHi8SXKvGxebKx

青島清華

児玉正志

金滿里(新しいアカウントです)

MEP:ラジオネームヘンするウサギ

Tenko chanz ▼・ェ・▼

ナょωレよ″丶)ょぅすレナ

政治・選挙マニア学生

@kuraiseikaku

@kaeshikaji

@Miew5dzYiy1hi2s

川上芳明

あさり固め

てのりん

てのりん

憲法改正反対!改憲阻止を!平和外交を!にっちもさっちもす808

自分 北海道を核のゴミ捨て場にしない

仁藤夢乃Yumeno Nito

これでは「週刊金曜日不買運動」をせざるを得ません。

eve lee gacco インボイス反対

ちまこBlue 魔人

るい

きんちゃん

弁護士仲岡しゅん(うるわ総合法律事務所)

ジプシー公務員

蛇舌

TAKEKAWA

有田芳生

leny φ(^▽^)ノ#鶴橋安寧!

Flag Lucky in the house(2021年4月から無職)

aki

hirohiro

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎[関連記事]【『週刊金曜日』鹿砦社排除問題続報】鹿砦社に対する村八分と排除行為は差別そのものであり、北村肇前社長の遺志に反するものだ! 多くの皆様の鹿砦社への支援と激励に感謝します! 板坂剛さん、11・2『週刊金曜日』30周年記念集会へ「乗り込む」ことを提起! 鹿砦社代表 松岡利康

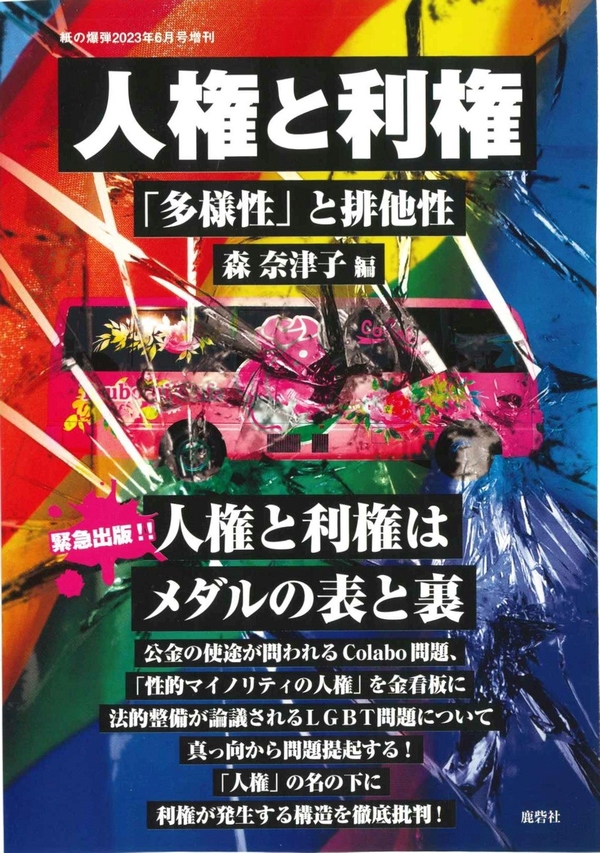

森奈津子編『人権と利権 「多様性」と排他性』 最寄りの書店でお買い求めください