◆50年前の今日2月19日に始まったあさま山荘事件

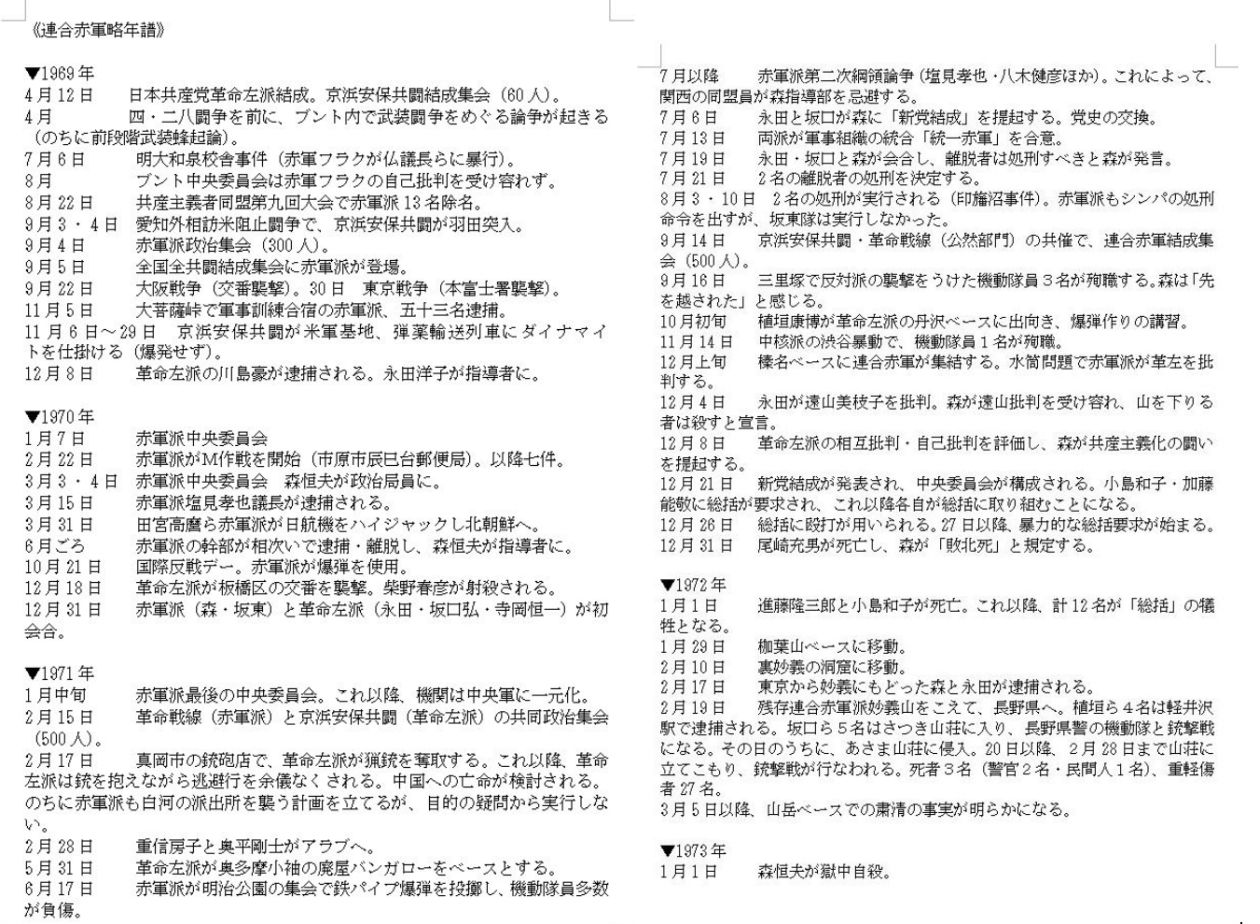

あさま山荘事件(1972年2月19日)から50年である。当初から具体的な要求もなく、何が目的なのかも、さっぱりわからなかった事件だった。日本じゅうを注目させた、9日間にわたる山荘立てこもっての銃撃戦は、2名の警官の殉職と民間人1名の死、警備と報道にも27名の重軽傷者を出した。そして、のちに明らかになる同志殺しの山岳ベース事件(暴力的総括要求による殺害)。

これらの事件で、いまも不思議なことが「謎」として残されている。

◆ふたつの謎

そのひとつは、山荘で「人質」になった管理人の妻が、連合赤軍に同情的だったことだ。

これはのちに「ストックホルム症候群」※と呼ばれるもので、管理人の妻はメディアが希望する「怖かった」「犯人がゆるせない」などの想定問答に応じようとはせず、むしろ連合赤軍のメンバーへの同情を示したのだった。これは視聴率80%とも言われた視聴者の期待を裏切り、警備当局を困惑させた。じっさいに連合赤軍は管理人の妻を人質扱いしていなかった。

そしてもうひとつは、12人もの同志が殺された惨劇にもかかわらず、どうして逃げなかったのか、という「謎」である。

なぜ「人殺しはやめよう」と言えなかったのか、という疑問とともに、初めてこの事件を見聞する人々が感じる、大きな「謎」であろう。

いや、正確に言えば複数のメンバーが、山岳ベースから逃げていた。このうち、前澤辰昌と岩田平治のインタビューが『2022年の連合赤軍』(深笛義也、清談社)に収録されている。

※ストックホルム症候群=1973年8月にストックホルムで起きた銀行強盗人質立てこもり事件(ノルマルム広場強盗事件)。のちの捜査で、人質が犯人が寝ている間に警察に銃を向けるなど、警察に敵対する行動を取っていたことが判明した。解放後も人質は犯人をかばい警察に非協力的な証言を行なっている。ハイジャック事件の乗客などでも、しばしば同じ行動(犯人への同調)が見られる。

◆逃げた者と逃げなかった者

それでは、山岳ベースから逃げて生き残った者たちと、最後まで逃げずに殺された者たちを分かったものは何なのだろうか。

裁判では「革命運動とは縁もゆかりもない」と断じられたが、まぎれもなく革命運動という大義、革命戦士になりたいという志によってこそ、かれら彼女らの死は説明がつくのだ。

この点を、単に「狂気の集団」と簡単に片づけるならば、政治運動や宗教の大半は同じ位相であり、事件の深層が理解できない。問題は総括要求に暴力が用いられたことなのであって、その淵源が旧軍の暴力制裁を継承した戦後教育にあったと、ここまで連載で明らかにしてきた。

さてもうひとつ、さきに論を進めよう。逃げた者たちによって明らかにされた、山岳ベースと一般社会の落差をもって、はじめて明白になる事柄だ。それは革命を志す者にとって、共同体的な意識と個人的な意識の落差ということになる。組織と個人という古典的な命題だが、その先に思想的な呪縛が立ちはだかる。

簡単にいえば、山岳ベースの連合赤軍に結集しなくても、革命運動はできると思うかどうか、なのだ。

前述した岩田平治は、森恒夫をして「おれの若い頃によく似ている」と評価されていた人物である。森に山岳ベースでの展望を感じさせたものがあるとすれば、岩田のような若々しいエネルギーであったのだろう。

その岩田が山を下りて、都会の空気にもどった時。山岳ベースと一般社会の落差に初めて気付く。そして預かっていた連合赤軍のカネを女性同志に託して、組織から離脱を決意するのだ。

前澤辰昌の場合は、じつは初期の山岳ベースの段階で見切りをつけていた。男女の別もなく小屋で雑魚寝して、用を足すのも野っぱらという生活である。最初はキャンプ気分で参加できても、ずっとそれが続くのだ。前澤が離脱するだろうという空気は、植垣康博も気付いていたという。

ではなぜ、植垣康博は離脱しなかったのだろうか。彼自身の言葉で「目の前の困難(革命運動の困難)に負けられないという意識があった」という。その「負けられない意識」とは何なのか?

◆共同幻想

岩田は連合赤軍の生活・軍事訓練・総括を、吉本隆明の『共同幻想論』から振り返っている(前掲書)。

これは慧眼というべきであろう。山岳ベースの党組織・軍隊的な規律から生じる集団的な意思に、自分も同調するというものだ。

赤軍派には7.6事件の初期から「(暴力への)集団的な同調圧力があった」(大谷行雄『情況』連合赤軍特集号)という証言もある。

吉本の「共同幻想」は、意識領域での国家・社会・集団への共同意識と措定できる。いっぽうで人間は自己幻想(自意識)・対幻想(恋愛感情)を持っていると、吉本は「幻想」を定義する。簡単にいえば、幻想とは意識のことなのである。

フッサールの間主観性、メルロ・ポンティの間主体性、廣松渉の共同主観性など、ほぼ同じ概念と考えてよい。

古典的な認識論では、デカルトの「われ思うがゆえに、われあり」と、主体が対象を自由に考えられるというものだ。しかしわれわれの認識は、他者との関係で成立している。他者とは社会であり、国家をふくむ共同体のことである。したがって、その他者を離れて自由に考えることなどありえず、たとえば文章を書くことひとつも、言語を媒介に共同幻想のなかで生起する。

これが身近な共同体である家族や地域、任意の集団においても個人の意識を束縛する。革命組織もまた政治的な共同体であり、その基盤が共同生活に根ざすものだとしたら、集団の共同幻想はほとんど個人を呑み込んでしまうことなる。

もはや「逃げなかった」者たちの意識は明らかであろう。革命組織連合赤軍のなかで、かれらは競うように共産主義化という幻の思想を獲得するために、個人ではなく共同幻想に支配されていたのだ。これが植垣の「負けられない」意識にほかならない。

したがって、山岳ベースと一般社会を相対化できた者たちだけが、地獄の組織からの離脱を果たせたのである。それでもなお、党(建党・建軍)という共同幻想は、かれらを縛るのであろうか。そうであるならば、党という幻想を地獄に追いやるほかにないのだ。(つづく)

[関連記事]

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈1〉71年が残した傷と記憶と

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈2〉SM小説とポルノ映画の淵源

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈3〉連合赤軍と内ゲバを生んだ『党派至上主義』

◎《書評》『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』〈4〉7.6事件の謎(ミステリー)──求められる全容の解明

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。