既報のように去る7月27日、大阪高裁第2民事部にて対李信恵控訴審判決が下されました。表面上は原判決の不備で賠償額が一審の165万円から110万円に減額されたということですが、今回の判決に対する私の意見を申し述べておきたいと思います。

何度も通った大阪地裁/高裁

何度も通った大阪地裁/高裁

◆予想外の原判決の「変更」

今回の控訴審判決文は、原判決(一審大阪地裁判決)の大部分が「変更」され、一審と控訴審判決を照合しながらの読解が必要で、法律の素人である私たちには読み解くのが困難でしたが、金額の「変更」のみならず内容的にも、意外と思える「変更」がありました。本件一審、またリンチ被害者M君の訴訟の大阪地裁・大阪高裁判決では、李信恵を庇おうという明白な意図が感じられましたが、今回の控訴審判決は、李信恵の関与や道義的責任を認定した箇所が複数ありました。このことが、これまでにない本件控訴審判決の最大の成果だといえるでしょう。「李信恵は白ではない!」。まずは2箇所ほど引用しておきましょう。──

「本件傷害事件当日における被控訴人(注:李信恵。以下同)の言動自体は、社会通念上、被控訴人が日頃から人権尊重を標榜していながら、金(注:良平)によるM(注:判決では実名。以下同)に対する暴行については、これを容認していたという道義的批判を免れない性質のものである。」

「被控訴人の本件傷害事件当日における言動は、暴行を受けているMをまのあたりにしながら、これを容認していたと評価されてもやむを得ないものであったから、法的な責任の有無にかかわらず、道義的見地から謝罪と補償を申し出ることがあっても不自然ではない。」

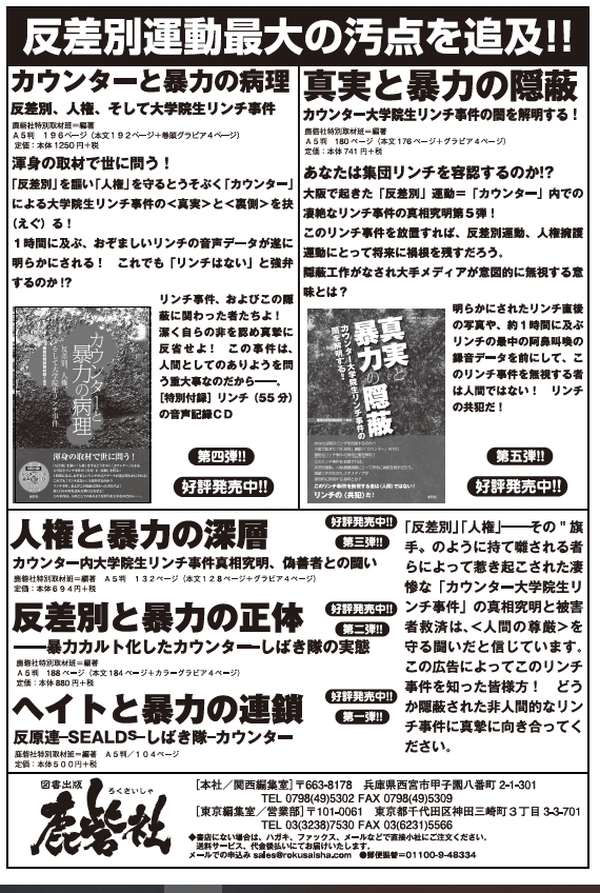

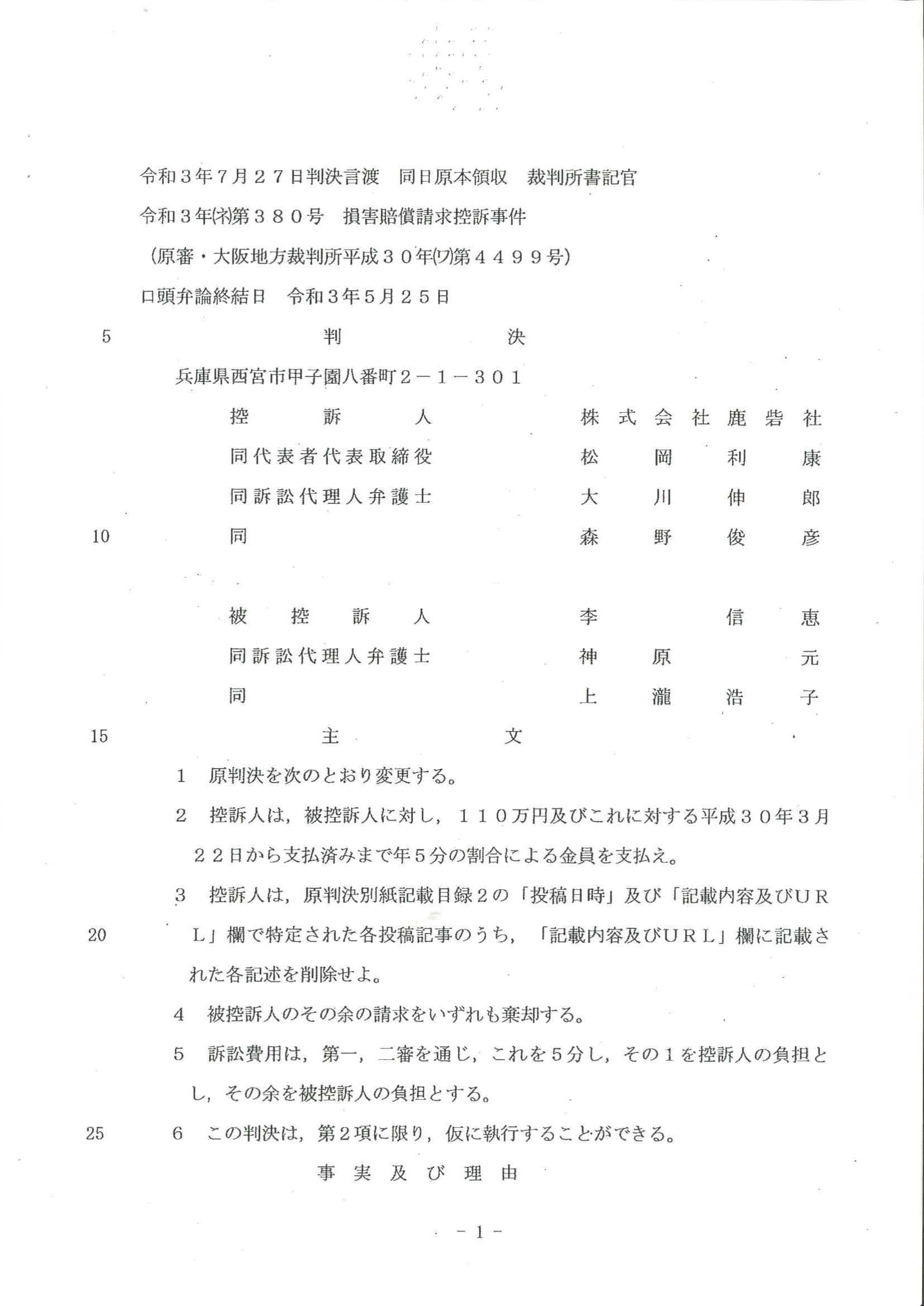

判決文1ページ目

判決文1ページ目

李信恵らは判決後、裁判所内にある司法記者クラブにて記者会見を行っていますが、それが報道された記事を発見できませんでした。記者会見は事前に申し込み、おそらくは「控訴棄却」を予想していたと思われますが、原判決の大半の箇所が「変更」され、上記のように李信恵にとって予想だにしなかった不都合な事実認定箇所もあり、記者会見で士気が上がらなかったことは容易に予想できます。

また司法記者クラブに詰める記者たちも判決文を一瞥し、李信恵や代理人の神原元弁護士らの言い分に疑問を持ったのではないでしょうか。このことが記事にならなかった要因になっているものと思われます。司法記者クラブの記者たちた毎日のように判決文に接し判決文を読み慣れています。李信恵側にとっては混乱の極みだったでしょう。予想外ともいえる李信恵の「リンチ関与」を認定した判決は初めてです。ですから、記者たちにとっても記事化は困難だったことでしょう。記者会見は20分足らずで終わっています。午後2時25分頃には裏口から出て喫茶店に入る李信恵らのグループを見かけました。

むしろ、記者会見を準備していた李信恵側にとっては、思いがけず「リンチへの関与」を認定した初の判決に向かい合わねばならなりませんでした。司法担当記者らに判決文を読まれ、李信恵が集団リンチに関わっていたという心証を与えたのではないでしょうか。記者会見をやったことで、意図に反し疑問をもたらしてしまったようです。

◆賠償金が減額されても不当判決には変わりはない

しかしながら、賠償金が減額(訴訟費用も鹿砦社負担は5分の1に)されたとはいえ、一審、控訴審共に不当判決には変わりはありません。遺憾ながら、減額されたとはいえ賠償金の支払い義務はありますし、李信恵の殴打も、現場にいた5人の加害者らの共謀も認められませんでした。

私たちは、一審判決後、まさに死力を尽くして控訴審に対峙してきました。国際的な心理学者の矢谷暢一郎先生(ニューヨーク州立大学名誉教授)は海を越えて「意見書」を送ってくださり、精神科の野田正彰先生の「鑑定書」、東京、関西、四国まで取材に飛び回ってくれたジャーナリストの寺澤有氏の「陳述書」(リンチの場になったワインバーの店主の証言も記載されています)などを提出しましたが、これらの知見をしっかり検討したという形跡は、少なくとも判決文には反映されていません。こうした意味でも不当判決と断じます。

また、あれほど総力で取材に駆け回っても、裁判所は「控訴人(鹿砦社)の主張を認めるには足りない」といいます。このリンチ事件について、6冊の本に結実させ世に問うたにもかかわらず、です。これらは少なからずの方々に高く評価していただきましたが、広く波及しませんでした。しかし、ネットと違い、〈紙〉の出版物は形として残りますから、のちのち偶然でもこれを読んでくれた方がいれば、きっと私たちの取材活動を評価してくれることでしょう。

李信恵と実行犯・エル金こと金良平

李信恵と実行犯・エル金こと金良平

◆私たちには「捜査権」はない

私たち出版社には取材の自由はありますが強制力はありませんし、動かせる人も金も限りがあります。裁判所は、警察や検察の「捜査権」と同じ位相で見ているようです。私たちには「捜査権」はありませんので、例えばリンチの実行犯・金良平の所在が不明だからといって、強制的な召喚や指名手配などできません。それでいて「金に対して取材を申し入れるなどしていない」(原判決)などといいます。

当時、金は行方不明で、携帯は通じませんし、裁判所への書類にも駐車場の住所を記載したりする人間にどうして「取材を申し入れる」ことなどできるのでしょうか? 「捜査権」を有する警察や検察とは違い召喚も指名手配もできません。また、M君に数十発も激しい暴力を振るうような凶暴な人間に、とても危険で取材スタッフを差し向けることは経営者としてできませんでした。

◆果たして「正義は勝った」のか?

李信恵代理人・神原元弁護士の有名な言葉に「正義は勝つ!」というものがあります。今回も早速そうツイートしています。当たり前ですが、これまで神原弁護士が受任した裁判全てに勝っているわけではありません。最近では、元「女組」(カウンター/しばき隊の一角)幹部・新沼史子(連れ合いは、たんぽぽ舎から反原連に移った原田裕史)が作家・森奈津子を訴えた訴訟では、新沼一審敗訴、彼女は捲土重来を期して控訴審を神原に依頼、しかし控訴棄却されています(6月30日。上告断念で敗訴確定)。また、元朝日新聞記者で現在『週刊金曜日』発行人・植村隆の訴訟でも敗訴が確定しています。

神原弁護士言うところの「正義」の規定が理解できませんが、新沼や植村が「正義」だとしても負けが確定しています。神原弁護士流に表現すれば「正義は負ける」ということでしょうか。

果たして李信恵が「正義」の徒なのかどうか。加害者、被害者の誰一人として全く面識がなく、白紙の状態から調査や取材をしてきた私(たち)には、結論的に李信恵の主張に普遍的な「正義」があるとは到底思えません(少なくとも私には)。李信恵がM君を殴ったかどうかについて、裁判所には否定されましたが、少なくともリンチの現場にいてリンチを黙認し、半殺しの目に遭っているM君を放置して立ち去ったことは控訴審の裁判官も認めています。野田先生の「鑑定書」によれば、師走の寒空の下に放置されたM君は必死でタクシーを拾い帰宅したということですが、あまりもの形相にタクシーの運転手は料金を受け取らなかったそうです。

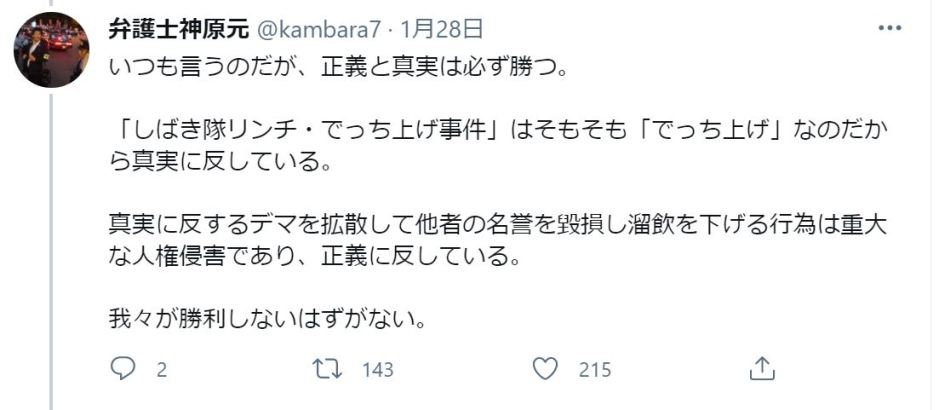

一審判決後の李信恵代理人・神原元弁護士によるツイート。果たしてリンチ事件の「真実」とは?

一審判決後の李信恵代理人・神原元弁護士によるツイート。果たしてリンチ事件の「真実」とは?

◆M君に対するリンチ事件は「でっち上げ」なのか?

神原弁護士はいまだにみずからの事務所のHPに「しばき隊リンチ・でっち上げ事件」と記載し、M君が李信恵ら加害者5人を訴えた訴訟の判決文を掲載しています。今回の判決文もぜひ掲載してほしいと思います(しないでしょうけど)。

私たちは、2016年春、持ち込まれたリンチ事件の資料、とりわけリンチ直後の凄惨なM君の顔写真とリンチの最中の録音に言葉を失い大きなショックを受けました。そうして、M君は正当な補償も受けられず、また李信恵ら3人が「謝罪文」を出し、活動停止を約束しながら、しばらくしてこれを破棄、さらにはリンチの直前に飲食した韓国料理店の店主・朴敏用による「エル金は友達」活動による村八分(村八分は差別です!)をはじめ、M君は心無い誹謗中傷のネットリンチにも晒され、精神的にもかなり追い詰められていました。私たちと出会わなかったら自死の可能性も窺われました。落ち着きがなく、密室での裁判の争点整理の場で、ボキボキ指を鳴らして裁判長に注意されていたほどです(こういう落ち着きがなく精神的に追い詰められているにもかかわらず、裁判の場にM君を臨ませたのは私たちの失策だと反省しています。例えば、ここで殴ったのが平手か手拳か問われ、揚げ足を取られたわけですから)。

私(たち)は、まずはM君の話を聞き、資料を解読し、調査に動くことにしました。人道的な見地からのアクションであり、当初はこれを出版する意図はありませんでした。

私たちが目指したのは、〈M君救済・支援〉と〈真相究明〉です。

M君救済・支援は、裁判闘争も含め私たちのやれることはやりました。M君も精神的にかなり回復しましたが、学業にも専念できなかったようで、博士課程は修了したものの博士論文は完成できませんでした。また、就職活動も、本人は教師になりたかったようですが、叶わず、明日銭(あしたがね)を稼ぐために専門とは関係のない不本意な仕事に就いています。

しかし、あれだけ凄絶な集団リンチを1時間にも渡り受け、M君はいまだに後遺症に悩まされています。このことは矢谷、野田両先生の「意見書」「鑑定書」に詳細に記述されている通りです。これらを裁判官が目を通したと信じますが、実際の判決文には反映されていません。判決をご覧になった野田先生は憤慨されていました。

真相究明については、警察・検察の「捜査権」、あるいは大手出版社の取材には及ばないものの最大限の取材を行った自信はあります。そしてそれが総ページ800ページ超に及ぶ6冊もの出版物に結実し、少なからずの方々に高い評価を受けているものと自己評価しています。私も長年出版社をやって来ましたが、1つのテーマで6冊もの出版物を出したことはありません。量だけではなく質的にも精緻な取材を行いました。「デマだ」「ゴミだ」「糞だ」とか言い掛かりや罵詈雑言を投げかける人がいても、重大な事実の摘示をもって堂々と私たちを批判する人が、皆無であることがその証明でもあるでしょう。

李信恵は、出版ができる環境にありながら、「言論には言論で反論」することはしませんでした。李信恵と代理人の上瀧浩子弁護士は裁判の過程で『黙らない女たち』なる本を日本共産党系出版社の「かもがわ出版」から出版しましたが、リンチ事件にも、私たちの出版物にも一切触れていません。「黙らない」で事件について思うところを語ればよいではないですか。

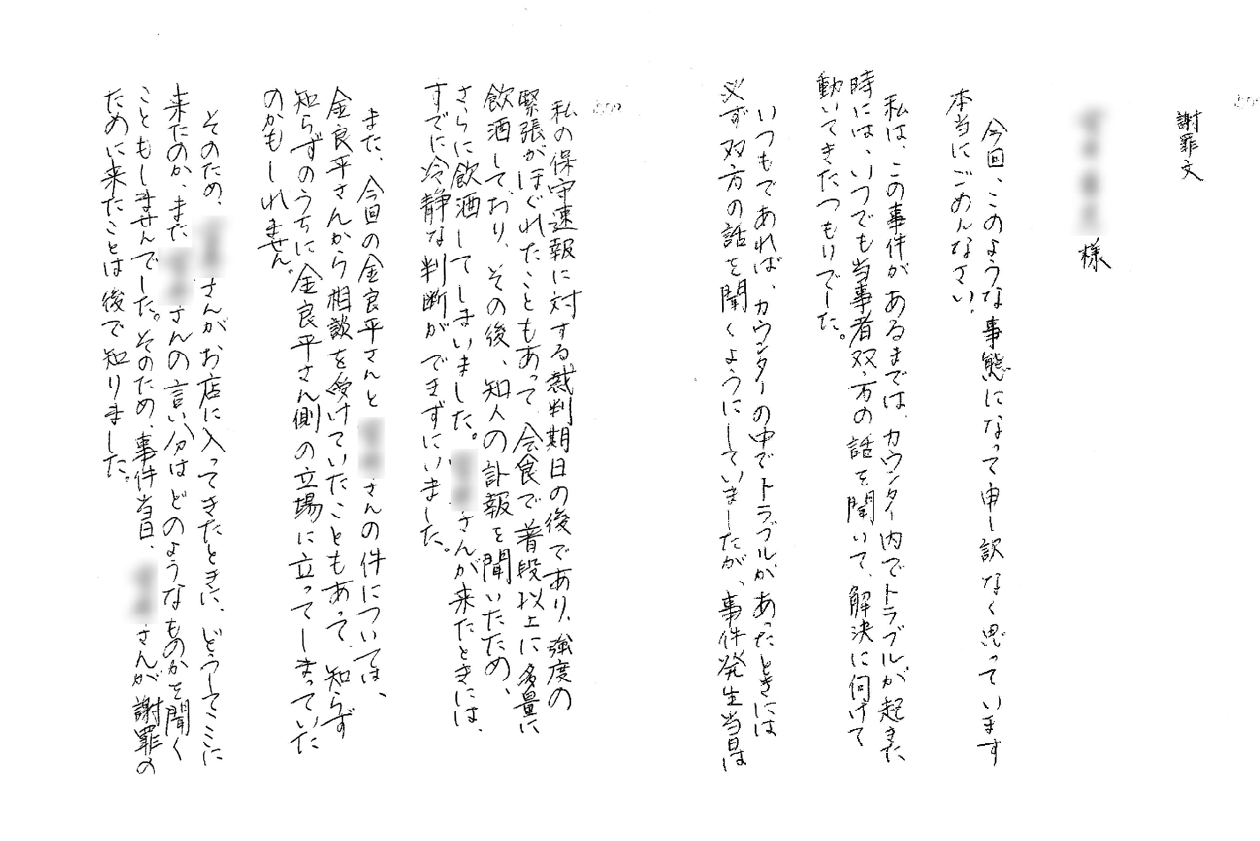

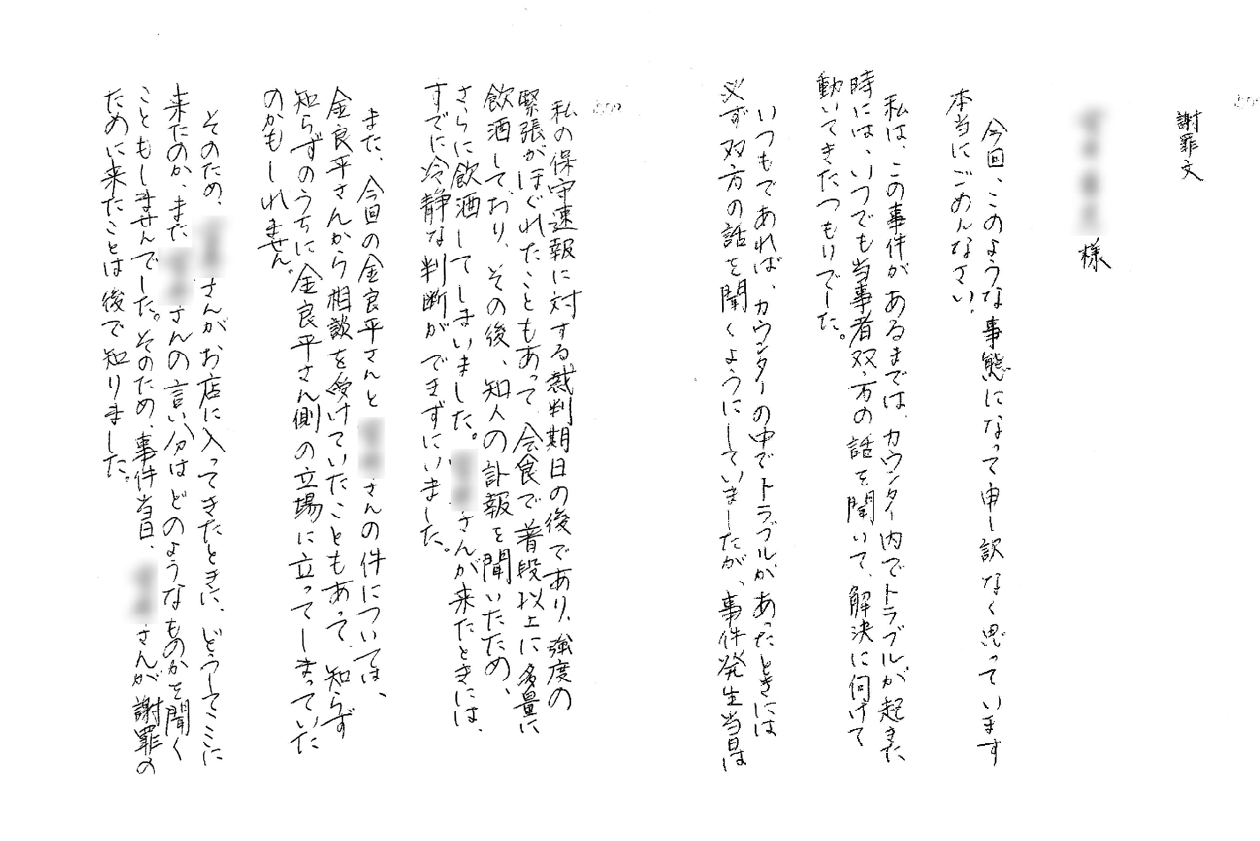

李信恵の「謝罪文」(P01-P02/全7枚)。これは一体何だったのか?

李信恵の「謝罪文」(P01-P02/全7枚)。これは一体何だったのか?

神原弁護士は何をもって「でっち上げ」と言い続けているのでしょうか。「誰がでっち上げ」たというのでしょう。M君でしょうか、あるいは私たち鹿砦社だと言いたいのか、理解できませんが、リンチの日時や場所(店)も特定でき、店主はじめ多くの人たちの証言もあり、具体的にもリンチ直後の顔写真や音声データなど膨大な資料もあるのに「でっち上げ」と言うことこそまさに“事実の歪曲”(「でっち上げ」)だと断じます。

なによりも私たちは、白紙の状態から地を這うような取材を進め、一つひとつ事実を積み重ね真相究明に奔走しました。「でっち上げ」る意図も理由など毛頭もなく真相究明こそが目的でした。「でっち上げ」ても利はありませんし、長年の出版人、出版社の矜持として「でっち上げ」ることなど私の人間としての、あるいは出版人としての信条に反します。齢70近くにもなって事件を「でっち上げ」て晩節を汚したくはありません。良い情報もそうでない情報も収集し、これらを総合して真相究明に努めてきました。これに嘘はありません。

神原先生も、「人権派弁護士」としてそれなりの地位を獲得したことを否定しませんが、この「でっち上げ」発言だけは断じて許されるものではありません。専門家の方々もこの辺については同意見です。法律に時効があっても、倫理問題に時効はありません。神原先生、「でっち上げ」は発言を即刻撤回してください。そうして、三百代言を駆使したり隠蔽や開き直りに終始したりするのではなく正々堂々と、リンチという厳然たる事実に対していただきたいものです。それこそ、言葉の真の意味での社会正義に適うといえるでしょう。

読者のみなさん、私の言っていることは間違っているでしょうか?

◆李信恵が女性だから厳しく対処したのか?

李信恵は、「陳述書」はじめ事あるごとに、みずからが女性であることで私たちが苛めているかのように語っています。まったくの失当です。いい加減なことは言わないでほしいですね。

逆に彼女が女性だからこそ手加減しています。女性で自宅まで赴き取材したのは、事件直後に来阪し善後策に努めた中沢けいのみで、香山リカ、師岡康子、北原みのり、辛淑玉、朴順梨など直撃取材したいと思った女性は数人いましたが、男性への取材を優先したことや、取材スタッフの人と金など諸事情で断念しています。

また、2016年7月にM君が彼女らを提訴しましたので、これ以降は、訴訟妨害などと言われかねないこともあり、M君が被告とした李信恵、及び他4人のリンチ加害者らへの直接取材は差し控えました。ですから、彼女らへの取材期間はたった4カ月ほどです。

さらに言えば、李信恵は、「反差別」運動の旗手のような顔をして、これまでに100回超の講演行脚を行うほどの著名人であり準公人です。そういう人が、いかなる理由があろうとも、深夜に「日本酒に換算して1升近くも飲んでいた」(本人のツイート)というほど泥酔状態でM君を呼び出しリンチに連座することは、女性であっても男性であっても許されるはずがありません。そう思いませんか?

むしろ男性であったら、岸政彦や有田芳生、高野俊一、警察に通報した石野雅之らに対するような直撃取材も厭いませんでしたし、これは今に始まった取材手法ではなく、例えば原発関連本でも、東電の会長はじめ当時の幹部らには時に早朝から夜半まで直撃取材も立て続けて行っています。

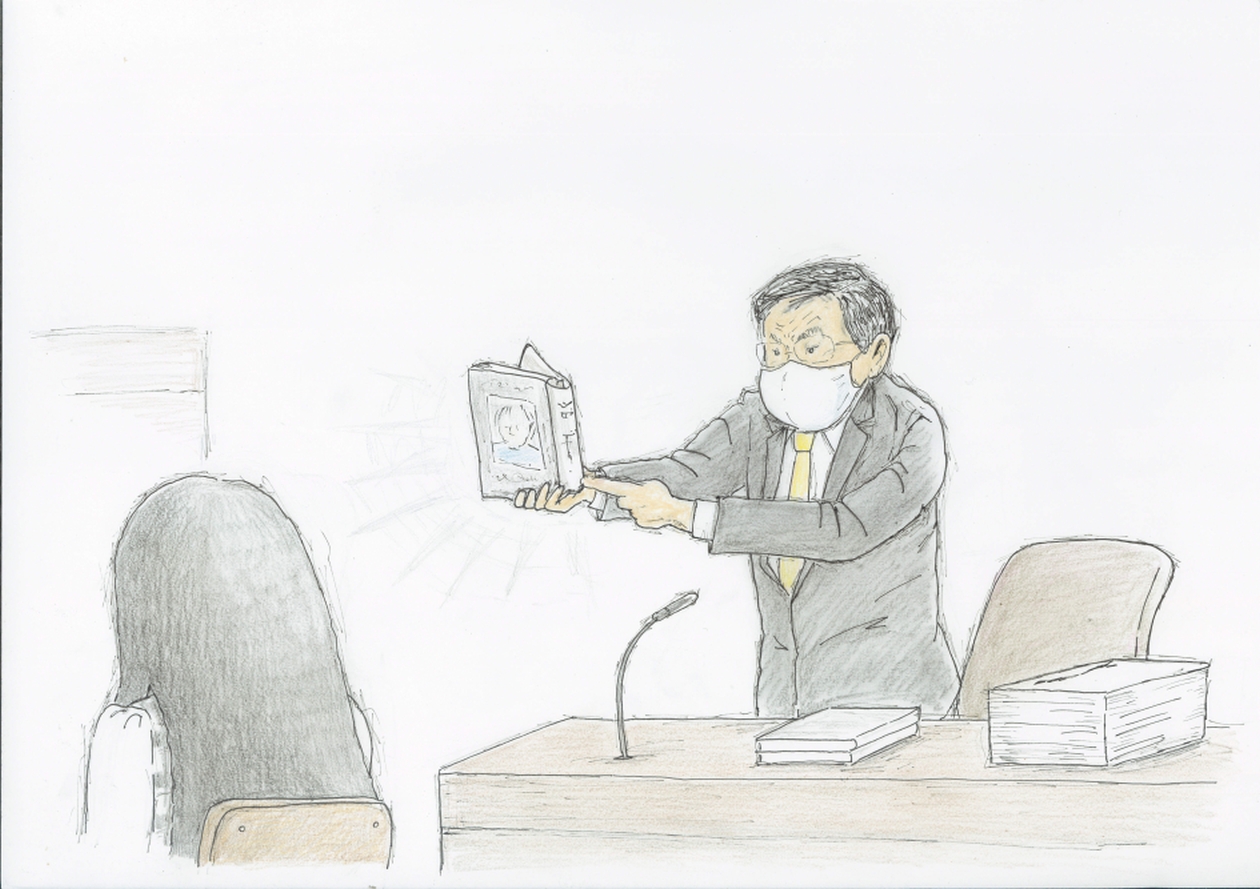

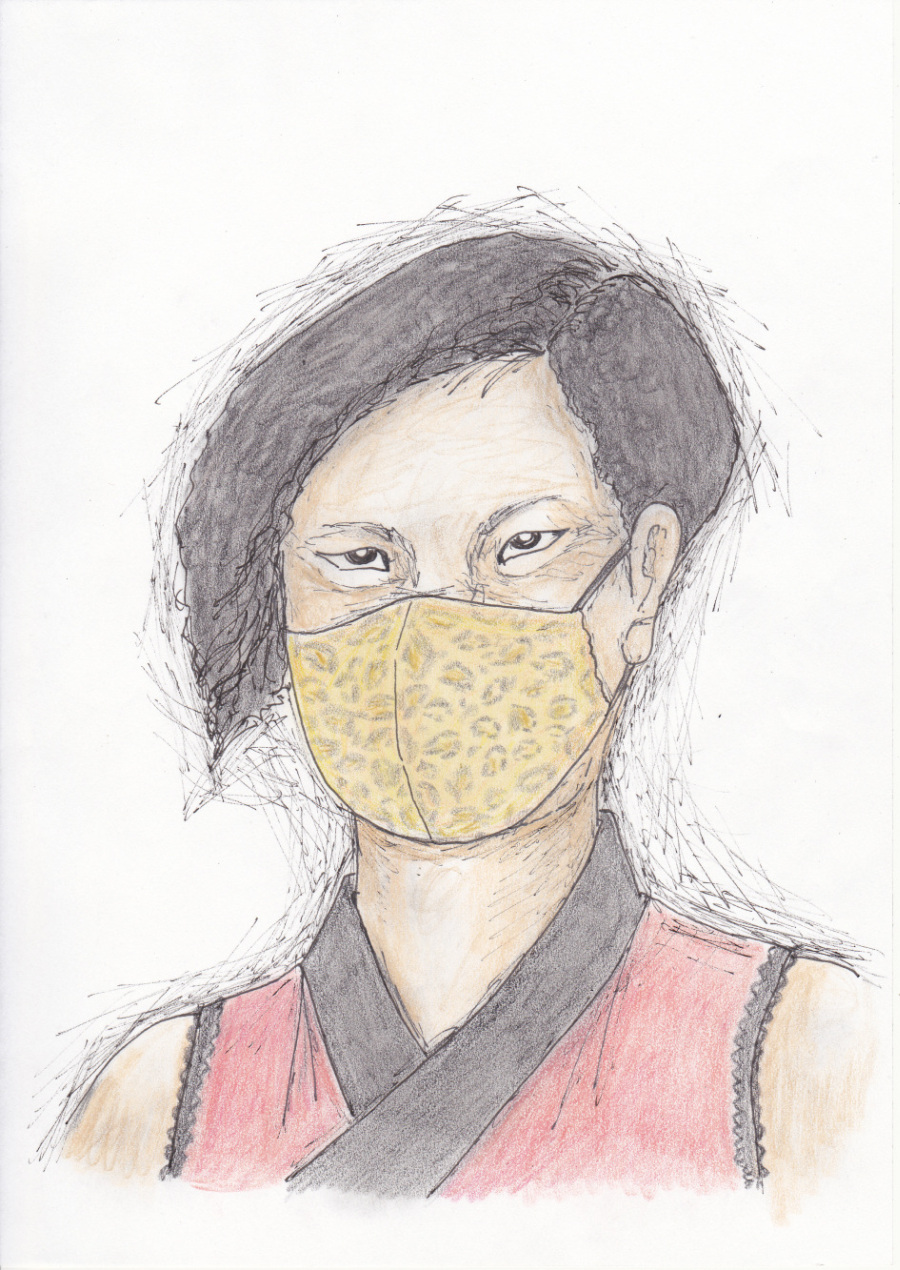

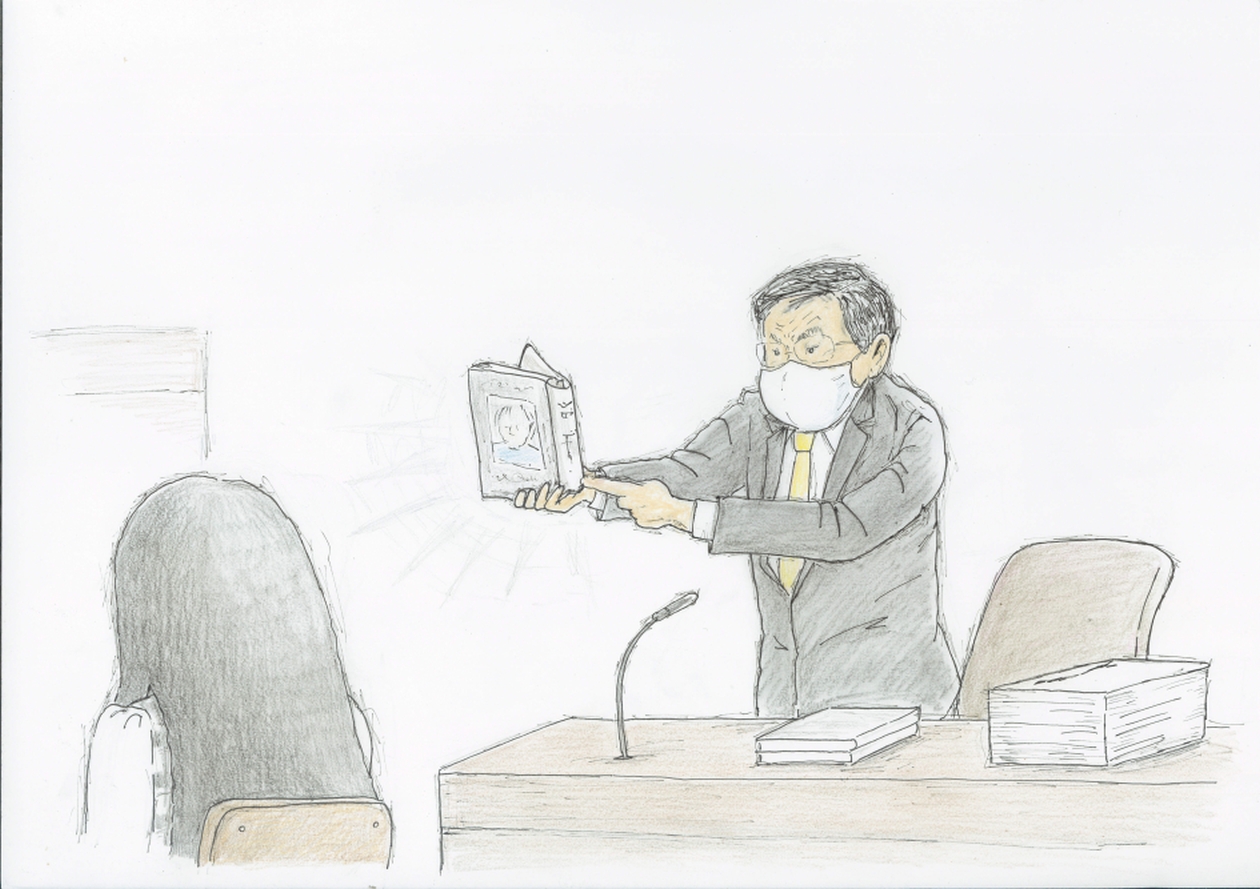

2020年11月24日一審本人尋問で李信恵を追及する松岡(画・赤木夏)

2020年11月24日一審本人尋問で李信恵を追及する松岡(画・赤木夏)

◆李信恵、神原弁護士、伊藤大介は、昨年11月24日、本件一審本人尋問後の伊藤大介暴行傷害事件について説明せよ!

それから、李信恵について、本件訴訟の一審の本人尋問後(2020年11月24日)、M君リンチ事件に連座した伊藤大介が再び極右活動家・荒巻靖彦を深夜呼び出し、他の者(氏名不詳)と共に襲い掛かり、反撃を食らいましたが、荒巻に小指骨折などを負わせる暴行傷害事件を起こしています(現在、他の傷害事件と併合され横浜地裁で審理中。他にも暴行傷害事件を起こしているようですが、本人や弁護人らが公開しないので詳細不明)。

11・24裁判後、事件前の伊藤大介氏と李信恵氏

11・24裁判後、事件前の伊藤大介氏と李信恵氏

M君のケースのように再び裁判後に酔っ払って深夜に呼び出し暴行傷害事件を起こしたわけですが、この事件を見れば、彼らがなんら反省していないことがわかります。伊藤が事件を起こす直前まで、李信恵は伊藤と共に飲食を共にしている写真をみずからSNSで発信しているのです。果たして李信恵は、事件の現場にいなかったのか、SNS発信後いつまで行動を共にしていたのか、説明責任があるでしょう。

さらに言えば、伊藤大介の審理の進行具合も、弁護人の神原弁護士は明らかにすべきではないでしょうか。神原弁護士によれば「正義は勝つ」のですから隠す必要はないでしょう。

◆リンチ事件の最大の被害者はM君です!

李信恵は、私たちの報道による「被害者」然として、「出版された本を見てとてもショックを受けました。」(2020年4月8日付け「陳述書」)、「苦しい気持ちになりました。」(同)、「不安と苦痛でいたたまれません。」(同)、「恐怖に苛まれました。」(同)、「恐怖心でいっぱいになりました。」(同)、「これら記事を読みながら泣き崩れました。」(同)、「恐怖と苦痛を感じました。」(同)、「絶望感に襲われます。」(同)等々、言いたい放題です。裁判官は在日の女性であることで、たやすく誤魔化されてしまったのでしょうか?

しかし、みなさん、よくよく考えてみてください。あれだけ激しい集団リンチを受けた「被害者」は勿論M君ですし、「ショック」や「苦しい気持ち」、「不安と苦痛」、「恐怖心」、絶望感」に最も襲われたのはリンチ被害者のM君でしょう。「女性だから」「在日だから」というゴマカシは通用しません。私たちは「女性だから」「在日だから」という差別心で李信恵を批判しているわけではありません。女性であってもなくても在日であってもなくても、悪いことは悪いと批判し弾劾します。

そう、リンチ事件の最大の被害者は誰が見てもM君です! これが揺るぎない基本です。

─────────────────────────────────────────────────────

*このリンチ事件について、「知識人」と称される人たち、ジャーナリストやマスコミ人らは、私たちの取材に真正面から対した人はほとんどいませんでした。大半が逃げたり沈黙したりし、結果、事件から1年以上も隠蔽され表面化することがありませんでした。

確かに、私たちは賠償金を食らいはしましたが、青年学徒一人を救いました。まだM君は後遺症に苦しんでいますが(それはそうでしょう、私がM君だったら……と思うと言葉がありません)、本件リンチ事件の真相究明と検証・総括作業、とりわけ裁判・判決の検証・総括作業を進めていきたいと思っています。

その作業については、今回を第1回として適宜ご報告いたします。(本文中一部を除き敬称略)

─────────────────────────────────────────────────────

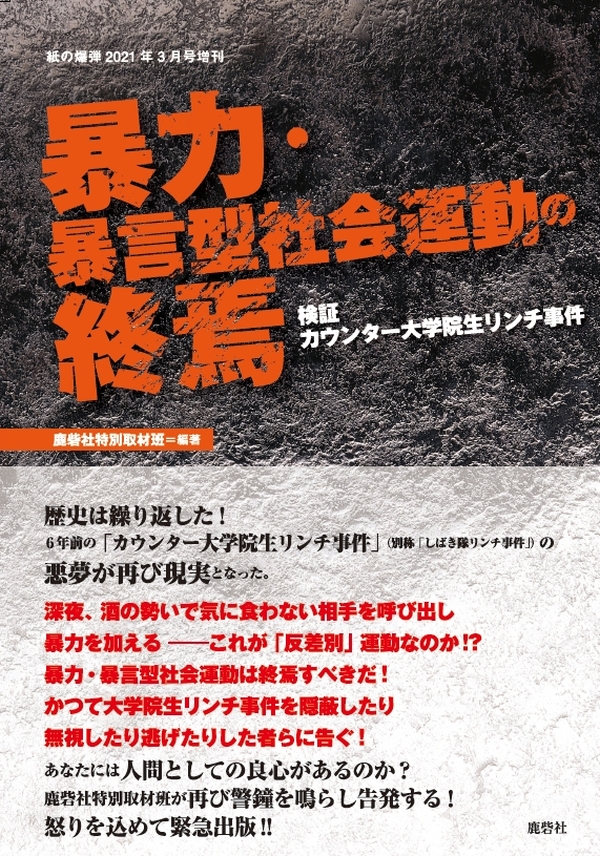

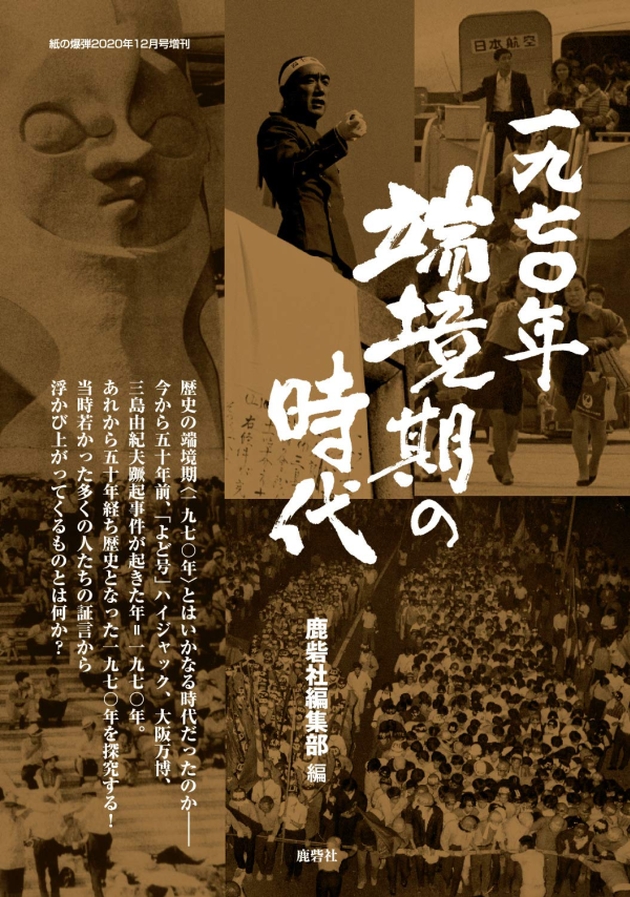

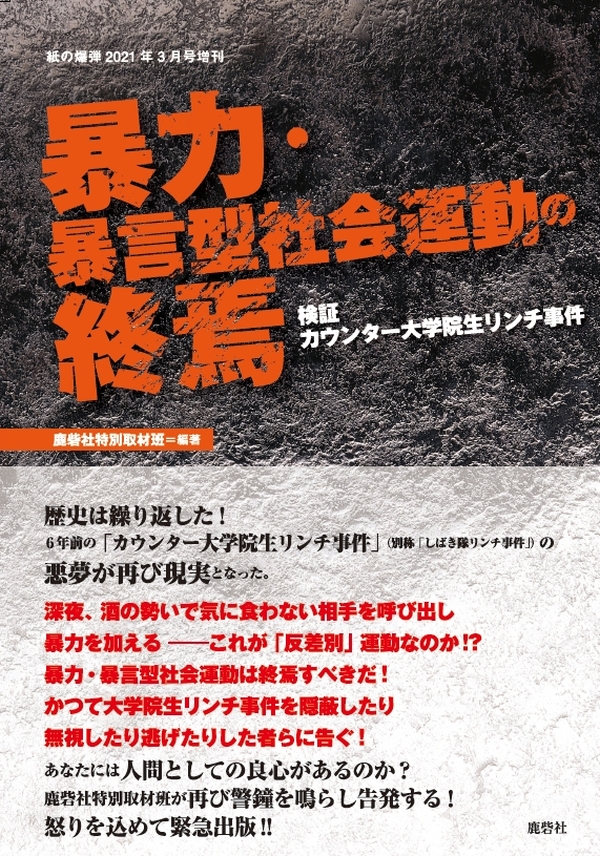

『暴力・暴言型社会運動の終焉』

『暴力・暴言型社会運動の終焉』