7月12日に急性呼吸不全のため亡くなった大橋巨泉さんの妻、寿々子さんが「薬の誤投与」、つまりモルヒネ系の薬の過剰投与が原因で亡くなったのは残念だという趣旨の発言をして物議をかもしているという。

以下、寿々子さんが出したコメントの一部である。

「どうぞ大橋巨泉の闘病生活に『アッパレ!』をあげて下さい」

皆様方も良くご存知のように夫は自他共に許す“わがまま”と言われ、痛い事やつらい事、待つ事、自分の意に染まない事は“避けて通る”というわがままでした。

そんな夫が2005年に胃がんを手術、2013年には第4期の中咽頭がんで3度の手術と4回の放射線治療、昨秋には2度の腸閉塞と手術を、そして4月の在宅介護の鎮痛剤の誤投与と続いても、12日までの約11年間の闘病生活を勇敢に戦って来ました。特に4月からの3ヶ月間は死を覚悟し、全てを受け入れ、一言の文句も言わず、痛みも訴えずに、じっと我慢をしてくれました。

先生からは「死因は“急性呼吸不全”ですが、その原因には、中咽頭がん以来の手術や放射線などの影響も含まれますが、最後に受けたモルヒネ系の鎮痛剤の過剰投与による影響も大きい」と伺いました。もし、一つ愚痴をお許しいただければ、最後の在宅介護の痛み止めの誤投与が無ければと許せない気持ちです。

大橋巨泉さんは約11年間の闘病生活を勇敢に戦っていた。4月以降は死を覚悟して穏やかだったという。だが死後にこのような騒ぎを予測しただろうか。

その後、週刊現代8月6日号でも医者に対する無念と悔恨のコメントを出している。

この件では、筆者は経営していた編集プロダクションで亡くなった2011年に元社員を思い出す(亡くなってから1年後に知る)。その年の年賀状には「娘が生前お世話になりました」といきなり出だしから書いてあった。なんの飾り気もない普通ハガキはただでさえ元旦のポストに不似合いだったので嫌な予感はした。

5年ぶりに連絡がきたと思いきや、年始から訃報である。翌日、驚いて履歴書をひっくり返し、彼女の連絡先をひっぱりだして九州の実家に電話してみると「娘は胃痛を訴えていました。上京して緊急入院したのですが、入院させてつぎの日の朝、娘のアパートで寝ていると、病院から『娘は亡くなりました』と連絡がありました」と母親は娘そっくりの声でたんたんと語った。結局、医者や看護婦に「なぜ死んだのか」と問うてもはっきりした原因はわからず、裁判しようとして弁護士に相談しても「医療ミスは立証が難しい」として訴訟をあきらめたという。

私たち患者は医者を“選ぶ”ことしかできない。選ぶ以上、運命をたくす『覚悟』が患者にも求められると思う。

6月、歌舞伎役者の市川海老蔵が「妻の麻央が乳ガンです」と記者会見で告白して話題となった。このように病状を「公開」した彼には、医者とともに病と闘う覚悟がみてとれる。また、古くは元フジテレビのアナウンサーの逸見政孝氏が93年9月に、テレビカメラの前で「私が今、侵されている病気の名前、病名は……がんです」と自ら進行胃がんであると告白、これからの闘病を決意した顔にも医者への信頼がみてとれた。逸見氏とはよく出張中の列車でいっしょになる機会があり、当時テレビ局のかけだしADだった筆者にも声をかけてくれるやさしい人だったので、その「覚悟」の強さを語気から感じて強さを感じたし、よほど信頼できる医者がついているのだな、とうらやまさしささえ感じた。

こうした「闘病」の覚悟を決めるまでにはたいへん重く、それでいて執拗な生命への執着があるにちがいない。そしてその対局に(悲しいことではあるが)病院が保身のために行う「医療ミス」の隠蔽などがあると思う。

たとえば東京女子医大では、2001年3月2日、患者の心臓手術中に人工心肺装置の事故が起こり、患者は2日後の3月4日に死亡。遺族は医療ミスだという告発文書を受けて大学に調査を申し出た。内部報告書では「助手が吸引ポンプの回転を上昇させたことが原因である」としてあるため警察が捜査に踏み切ったが、カルテは大学側に改ざんされていた。

言葉は悪いが藪医者だろうと名医だろうと医者は私たちの運命を握る。

つまり、大橋巨泉さんの薬投与の件から私たちが学ばなくてはならないのは、患者が「医者に身をゆだねる」=「死をも含めてゆだねる」という覚悟に立って治療にのぞめるかどうではないだろうか。

その点で多くの人が見逃しているが「かかりつけ」の医者の役割は大きいと思う。案外「最初のチェックゲート」として「かかりつけ医」の重要性について日本では過少に、あるいは軽く語られているのが残念だ。

かかりつけ医ではデンマークが先端をいっている。デンマークでは、税で医療費をまかなう。医療は2つの階層に別れており、「かかりつけ医」と「病院医療」とにわけられる。患者はまずゲートキーパーであるかかりつけ医に登録し、そこを通過しないと専門医療を受診できない。かかりつけ医はグループ開業が多く7割をしめる。かかりつけ医は、ヨーロッパのなかでは比較的高収入で、1万デンマーククローネ(経費支払い後の年収税引き前で1400万円)ほどだそうだ。眼科や耳鼻科についてはかかりつけ医を通さずに受診でき、柔軟に適用されている。

保険制度上、患者にとって2種類の仕組みがある。98.4%の患者は、ひとりのかかりつけ医に登録している。この場合、受診のつどの追加料金は払わなくてすむ。残りの1.6%の人は、追加料金はかかるが、かかりつけ医を固定せずに病院に所属しない専門医を受診できる制度を利用している。

かかりつけ医は、今後、日本が患者が高齢化を進めて嫌でも向き合う「介護」の問題と密接に連携している点でも重要だ。

果たして大橋巨泉さんのかかりつけ医はどうだったであろうかと思う。もしきちんと大橋さんの面倒を見ていたらとしたら人生としてはおそらく幸福だ。そしてもうひとり、末期を看取った専門医が誰の紹介にせよ、全力を尽くしたと思いたい。

大橋さんの人生を多く知るかかりつけ医もしいたら今回の騒動をどう見るだろうか。案外、当事者だけではく、私たちが見逃している点について鋭い見解を述べるかもしれないと想像する。つまり、大橋さんの死ぬ間際、誤投与があったかどうか判断するには、仮にかかりつけ医がいなかったとしても、大橋さんの人生に関わってきた医者の全員の見解が必要だと筆者は思う。このくらい、この問題は重く、亡くなる間際の治療機関だけ区切って議論すべきではないと思える。

実は筆者は09年に「具合が悪くなるととりあえず診察してもらう」筆者のかかりつけ医のT先生が亡くなり、途方に暮れた。逆流性食道炎や過敏性腸炎の治療履歴が10年にわたり記載されたカルテは『特別な事情がないかぎり』当然もらえず、病院は閉鎖。別な病院でいちから病状を説明するはめになり、めんどうくさいというよりも「きちんと理解してもらえるのか」という恐怖すら覚えた。

胃腸に関してT先生は、「名医」ということで地元のさいたま市では通っている内科胃腸科の先生であり、けっきょく僕は過敏性腸炎についてのかかりつけ医で信頼できる人にはいまだに当たっていない。今、不眠症であることすら、通っている内科胃腸科医には伝えていない。

さて、このところ原稿を書いている版元からやたらマイナンバーの提出を求められるようになったが、(この制度は政府に個人情報を監視されているようで好きではないが)唯一、このマイナンバー政策の延長にある「カルテ(医療情報)の共有」には賛同できる。端末からマイナンバーから引っ張るカルテの番号を全国の病院で共有できれるなら、全国どこの医者にかかろうと病歴から薬の投与歴からすべて出る。転院しても患者は病状をゼロから説明しなくてすむのだ。このようなプロセスで考え、かかりつけ医の重要性を、大橋さんの死と薬の誤投与から一気に思いおこした。

大橋さんが亡くなった瞬間に思いを寄せれば「あの先生にまかせたのだから、どうなろうとあとは天命だ」と大橋さんの立場となったら、『覚悟』は決まっただろうか。もしもかかりつけ医の紹介ではなく、たとえばことわりづらい上司からの紹介の医者に診てもらって、医療ミスでもし筆者が死ぬのなら、そんなつらいことはないはずである。

大橋巨泉さんの死を改めて悼む。投与すべき薬の種類や分量は、医学的な範疇なのでそこは触れない。ただ、果たして最後の最後、大橋夫妻は本当に覚悟を決めて治療をのぞめる医者と出会えたのか。市川海老蔵、逸見政孝らの顔を思い浮かべて、そこを心配してしまう。

幸いにも、大病をしたことがない私は、しかし油断がすぎてこのところメタボで糖尿病寸前だ。「いい死に方」をするために「信頼できるかかりつけ医」を今日もまた探す毎日である。

(伊東北斗)

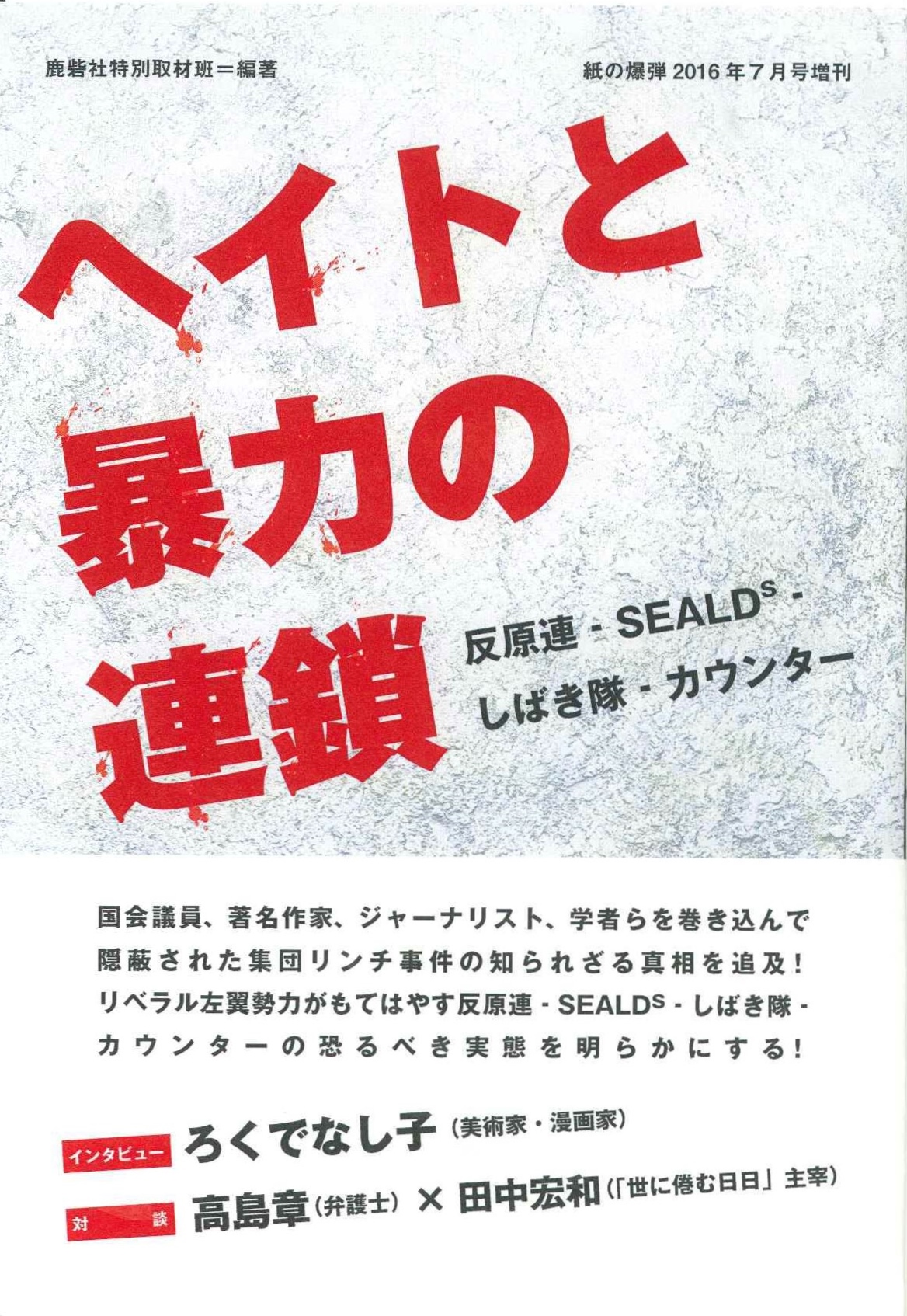

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』!

タブーなきスキャンダル・マガジン『紙の爆弾』! 投稿日: カテゴリー 伊東北斗, 芸能

投稿日: カテゴリー 伊東北斗, 芸能