前回は、皇太子明仁と美智子妃の婚姻がもたらした、平民出身妃殿下への皇族および旧華族の反発まで解説した。さらにここから、昭和・平成にいたる皇室と宮内庁を巻きこむ現代天皇制の矛盾を解読していきたいところだが、その前に戦前に立ちかえる必要がある。

昭和天皇を支配した女帝を紹介しなければ、現在の皇室がかかえる内部矛盾が、普遍的なものであることを明示し得ないからだ。

明治大帝いらいの天皇権力を、単に大日本帝国陸海軍の大元帥に措定してしまえば、その内実は軍隊をふくめた政治官僚組織と個人(天皇の個性)に、われわれの視点はかぎられる。それが立憲君主制としての天皇機関説であれ、王権の官僚的軍事独裁であれ、近代的な組織によるものだからだ。

しかし、われわれは官僚組織という形式、権力者の個性のほかに、もうひとつのファクターを視ることで、天皇制権力の真実のすがたにせまるべきではないだろうか。

そのもうひとつのファクターとは、皇室の中にある人間関係。すなわち天皇家の家族の肖像、わかりやすくいえば人間関係にほかならない。

◆近代天皇制権力を捉え返す

この連載では、昭和天皇の太平洋戦争における戦争指導の過剰さ、一転して戦局の悪化に直面すると投げ出してしまう、かれの個性のゆらぎを見てきた。

その感情の起伏に、家族というファクターが影響を与えていたとしたらどうだろう。天皇制研究に残されたフィールドが、そこにあるはずだ。

たとえば戦前の天皇制権力を「天皇制絶対権力」(講座派=君主制の近代的帝国主義)や「天皇制ボナパルティズム」(労農派=半封建制的国家独占資本主義に君臨する君主制)などと分析してきた。

これら左派研究者や共産主義運動の党派による分析が、それ自体として何ら国民的な議論に寄与しえなかったことを、戦前の反天皇制運動は教えている。戦後の運動もまた、単に「天皇制廃絶」を唱えることで、アイドル化した象徴天皇制の実体的な批判・国民的な議論に上せることはできなかった。

したがって、これまでの天皇制批判の限界を、われわれは皇室の人間関係のなかから確認できることになるかもしれない。

◆母親に頭が上がらなかった大元帥

いずれにしても、開戦当初からソ連もしくは中立国、バチカン法王庁を介した和平調停を前提にしていた昭和天皇において、そのオプションを後手に回らせたものがあったとしたら、太平洋戦争末期の沖縄・広島・長崎の災禍の原因も、そこにひとつのファクターがあったことになる。

その明確な原因が、ほかならぬ昭和天皇のマザーコンプレックスだったとしたら、愕かれる向きも多いのではないだろうか。そのマザコンの原因は、大正天皇皇后の貞明皇大后なのである。

◆大日本帝国の国母として

貞明皇大后こと九条節子(さだこ)は、明治17年の生まれである。九条公爵家は平安後期いらい藤原一門の長者で、戦前の華族でも最上位(近衛・一条・二条・鷹司も五摂家藤原氏)といえよう。

節子は幼くして高円寺村の豪農に預けられ、農村育ちの健康さが評判だったという。彼女は野山を駆け回り、いつも日焼けしていたことから「黒姫」と呼ばれていたという。

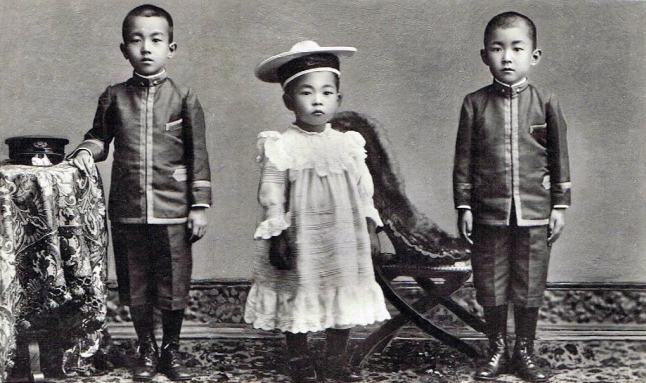

学習院中等科在学中に皇太子妃候補となり、他の妃候補が健康面で不安視されるなか、満15歳で5歳年上の皇太子嘉仁親王(大正天皇)と婚約、結婚。翌年には迪宮裕仁親王(昭和天皇)を生んでいる。女子はいない。

爾後、秩父宮雍仁親王、高松宮宣仁親王、三笠宮崇仁親王を生み、国母として皇室に君臨する。とくに秩父宮を親しく接し、昭和天皇には厳しかった。

そのひとつは、2.26事件の時のことである。2.26の蹶起将校たちが、当時弘前の31連隊に大隊長を勤めていた秩父宮を当てにしていたのは知られるところだ(役割の具体性はない)。秩父宮は首謀者の西田税と陸軍士官学校の同期であり、蹶起将校たちと懇談することも多かったという。とくに第三連隊に所属していた頃は、首謀者の安藤輝三と親密だった。

その秩父宮は27日に上野に到着し、ただちに皇居に参内する。2.26将校たちのもとめる「天皇親政」を昭和天皇に具申し、ぎゃくに叱り飛ばされたのである。その後、秩父宮は貞明皇太后の御座所(大宮御所)に行き、そこで長い時間を過ごしている。秩父宮が皇太后から授かった策、あるいは非常時の「大権の趨勢」は何だったのであろうか。この事実は松本清張の未完の大作『神々の乱心』に詳しい。

2.26将校(とくに、皇居方面を担当した中橋基明)が宮城の諸問を押さえていたら、天皇と戒厳軍の連絡がとれず、クーデターは成功していたといわれる。そのさい彼らが掲げる「玉」が、秩父宮だったのだ。

昭和天皇と秩父宮。この兄弟には、5.15事件を前後するころから、天皇親政をめぐる論争が絶えなかったという。すなわち、陸海軍大元帥として軍事政権を指導するべきという秩父宮と、あくまでもイギリス流の立憲君主として国務に臨む昭和天皇の、それは埋めがたい思想的相克であった。

戦争が始まると、昭和天皇との関係が、悪い方向に現出する。

太平洋戦争の戦況が悪化しても、貞明皇太后は昭和天皇が薦める疎開に応じなかったのである。そのために、昭和天皇も皇居に留まることになったのだ。昭和天皇が帝都に留まることで、最前線を指揮する気概が芽生えていたのだとしたら、戦争指導を煽ったのは貞明皇太后ということになるのかもしれない。

そればかりではない。戦勝祈願のために伊勢神宮に参拝するよう指示してもいる。すでに敗色が濃厚な時期である。昭和天皇の頭の中にあった「早期の講和工作」は、いつしか貞明皇太后の戦勝への熱望に感化され、かれもまた戦争指導に熱中し、あるいは敗戦に茫然として、なすすべを忘れたのであろうか。

◆昭和皇后をイジメる

貞明皇大后は姑として、嫁の香淳皇后良子(昭和皇后)には、何かにつけて厳しかったという。皇族出身(久邇宮家の嫡出の女王)であった香淳皇后に対する、家柄の嫉妬(貞明皇大后は九条家の出身だが、嫡出ではなく庶子である)と、周囲の人々は感じていたという。

宮中で仕える女官たちがその衝突をまのあたりにしたのは、大正天皇崩御の数ヶ月前のこと。すでに摂政となっていた昭和皇太子夫妻が、療養先の葉山御用邸に見舞いに訪れた際である。

皇太子妃良子(昭和皇后)が、姑である皇后節子(貞明皇太后)の前で緊張のあまり、熱冷ましの手ぬぐいを素手ではなく、手袋を付けたまましぼったのだ。その結果、皇太子妃は手袋を濡らしてしまった。

「(お前は何をやらせても)相も変わらず、不細工なことだね」と言われ、良子は何も言い返せず、ただ黙っているしかなかった。

幼いころから運動神経もすぐれ、頭脳明敏で気丈な性格の貞明皇后は、日ごろから目下の者を直接叱責することはなかった。それゆえ、この一件を目の前にした女官たちは驚いたという。

「お二人は、嫁姑として全くうまくいっていない」と知らしめる結果になってしまったのだ。

そのいっぽうで、3人の弟宮の嫁たち。秩父宮・高松宮・三笠宮の各親王妃を、御所での食事や茶会を度々招いて可愛がった。とくに次男秩父宮の妃・勢津子はお気に入りだったらしく、毎年3月3日の桃の節句には、勢津子妃が実家からお輿入れしたときに持ち込んだ雛人形を宮邸に飾り、貞明皇后に見てもらうのが恒例行事であった。女子を生まなかった皇太后にとって、3人の親王妃は娘のような存在だったのであろうか。

明治天皇時代からの女官・山川三千子の『女官』には大正天皇の私生活、とりわけ貞明皇后との隙間風ともいえる裏話が明かされている。大正天皇崩御後の貞明皇太后があたかも、宮中において大権を振るったことも明らかだが、本稿のテーマから逸れるので参考資料として紹介しておくいにとどめる。山川のような女官たちもまた、天皇をめぐる人間関係の重要な位置を占めているのだといえよう。

いずれにしても、姑と嫁の普遍的な相克・桎梏は、近代天皇家にとって人間くさい逸話でありながら、やがて宮内省(宮内庁)や侍従、女官たちを巻きこんで、昭和・平成の時代まで持ち越されるのだ。まさに人間関係の渦巻く宮廷、愛憎が支配する禁裏である。

昭和天皇が動植物の観察・研究に没頭していくのも、家庭内紛争からの逃避がその動機のひとつではなかったのだろうか――。(つづく)

◎[カテゴリー・リンク]天皇制はどこからやって来たのか

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。