◆水道工事が運命

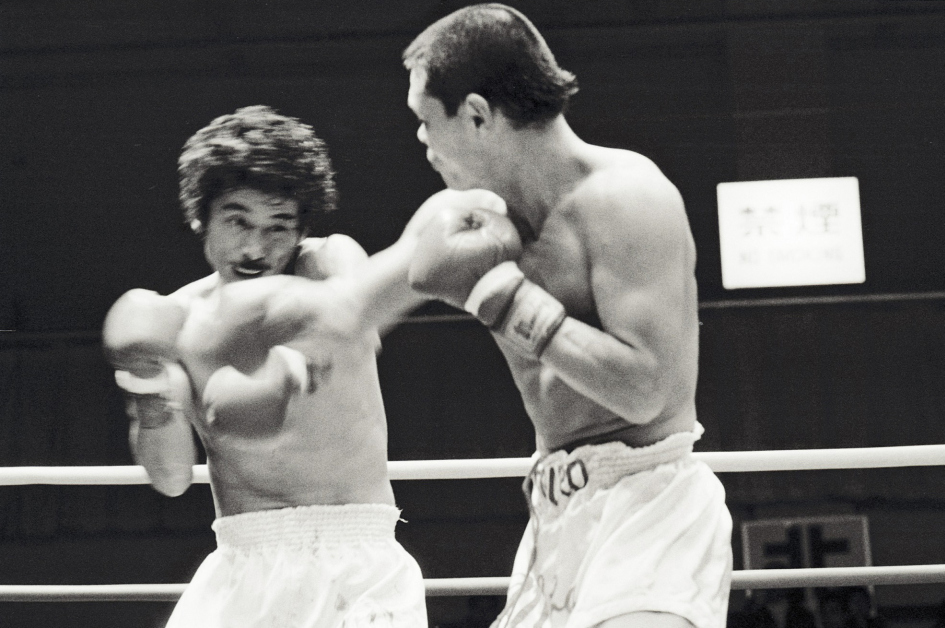

須田康徳(すだやすのり/1954年5月10日、千葉県市原市出身)は昭和のTBS系キックボクシング、最後のスター選手。そんなキャッチフレーズが似合う実力とカリスマ性が備わり、まだ団体乱立前の最も価値ある時代の日本ライト級チャンピオンまで上り詰めた。

沢村忠や藤原敏男といった全国に名を轟かす存在ではなかったが、デビューして5年超えの脂が乗りきる二十代後半を迎える頃は分裂が起こり、キックボクシング業界が最も低迷期に突入した時期だったことが悔やまれる。

水道工事店を営む家庭で育った須田康徳は、両親と兄二人と共に家業を営むが、市原ジムの玉村哲勇会長の玉村興業と業務提携で結び付くと、玉村会長はまだ21歳だった須田康徳の運動能力を見抜き、得意の言葉で上手く唆しプロデビューへ導いた。須田康徳にとってもテレビで観た沢村忠や亀谷長保に憧れた想いに惹かれ、1976年(昭和51年)9月、市原ジムに入門。

当時は誰とも喋ることは少なく、トレーナーの指示には首を縦に振るだけで黙々と練習する選手だったとトレーナーは言う。

入門2ヶ月後の11月には早くもデビュー。須田康徳は周囲も目を見張る呑み込みの早さでKOパターンを身に付けた。静かなモーションからの蹴りは意外な印象を与えるほど重い蹴りを持つ連系技として、ローキックからパンチ、右ストレートとアッパーは強烈だった。

スロースターターで早々にノックダウンすることはあったが、眼が覚めたかのような反撃は凄まじかった。“これが当たれば絶対倒せる”といった自信を持ったパンチで必ず立ち上がり、これが逆転劇の好きな日本のファンに感動を与えていった。

◆ピーク時は不運な時代

1978年1月3日には昭和52年度日本ライト級新人王獲得。デビューから13連勝すると「この頃が少し天狗になっていた。」と玉村会長は言う。1979年には早くも結婚したり、タイへ修行も行ったが、「河原武司(横須賀中央)に倒されて、ふて腐れてジムに来なくなった。でも放っておいても3ヶ月もすれば、またジムにやって来る。多かれ少なかれ皆そんな壁にぶつかるんだ。そしてタイ帰りの初戦は皆負けやすい。」と言う玉村会長。現地でチャンピオンらと練習するとムエタイを崇拝し過ぎて、本来の自分のスタイルを見失う。たった1~2ヶ月学んだ程度のムエタイ式にのんびり構えているから、そこを突かれて倒されるのだという。そんな経験も知的な須田は反省と弱点の克服は早かった。

1980年2月の500万円争奪オープントーナメント準決勝でライバルの日本ライト級チャンピオン、有馬敏(大拳)にノックダウンを奪い返してギリギリの判定勝利。同年6月に王座を賭けた再戦では引分けたが、12月の再挑戦では最終ラウンドにノックダウンを奪って判定勝ちし、念願の王座奪取となった。有馬敏越えはキック人生で最も過酷で充実した時期だっただろう。

オープントーナメント決勝での伊原信一(目黒)戦には判定で敗れたが、これがTBS放映での最後のビッグマッチでもあった。

翌1981年1月、テレビ朝日で特別番組を組まれた日本武道館での日米大決戦では、変則技の曲者、トニー・ロペス(米国)をパンチとローキックで翻弄し、4度のノックダウンを奪って大差判定勝ち。国際戦にも備えたチャンピオンとしての戦いで、これから最も輝く時代に入るはずだった。

その後、キックボクシング業界はテレビのレギュラー放映は復活成らず。目標の定まらない須田は引退を口にすることは無かったが、「全く練習しないまま試合に出るようになった。」と玉村会長は言う。団体乱立がより低迷に陥り、輝く舞台を用意してやれなかった玉村会長は煩くは言わなかった。それでも上手い試合運びでKOしてしまう天性の才能には恐れ入ったものだった。しかし強豪とぶつかるとなれば、そうはいかない。

「練習しないといっても、誰も居ない深夜にジムの灯りが点いていて、覗いてみると人の見ていないところではやっていたよ。全盛期には及ばないが須田さんほどの熟練者になると、新人の頃のガムシャラにやる練習とは内容が違ってくるよ!」とジムのすぐ近くに住む後輩の選手は言う。

1982年11月には業界が総力を結集した、1000万円争奪オープントーナメントはその豪華顔ぶれには須田も奮起した。元・ムエタイ殿堂チャンピオンの藤原敏男(黒崎)を倒せば超一流のレッテルが貼られることは王座以上の勲章。須田は初戦でヤンガー舟木(仙台青葉)に判定勝ち。準々決勝で千葉昌要(目黒)を激闘の逆転KOに葬り、準決勝戦では同門の後輩、長浜勇に3ラウンド終了TKOで敗れる意外な脱落で藤原敏男戦は夢となったが、藤原敏男も勝利後引退宣言して身を引き、時代の変わり目を感じた準決勝戦となった。

◆初の名誉チャンピオン

1983年5月、須田康徳は足立秀夫(西川)を王座決定戦で倒し、日本プロキック・ライト級チャンピオンとなったが、団体乱立する中の箔を付けるに過ぎない王座。翌1984年夏、引退興行まで計画されたところ、11月に業界再建目指す四団体統合の日本キックボクシング連盟設立され(後にMA日本と枝分かれ)、ベテラン須田は再び奮起。引退どころか衰えぬ強打で存在感を示した。

1986年5月、当時のMA日本キックボクシング連盟が仕掛けたテレビ東京での久々の放映復活に際したビッグカードを打ち出し、須田が日本ウェルター級タイトルマッチ、向山鉄也(ニシカワ)に挑戦する試合に起用された。ピークを過ぎた頃に一階級上の激戦の強者、向山との打ち合いは、さすがに過酷だった。一度はノックダウンを奪われ、右アッパーで逆転のダウンを奪ったものの、最後は打ちのめされた。

1987年7月、日本ライト級王座決定戦でも越川豊(東金)に判定で敗れたが、劣勢から逆転に導けない動きの悪さは以前には無かった寂しい姿だった。

「もう一度、須田康徳のチャンピオンベルトを巻いた姿が見たかった!」そんな声も多かった。MA日本キックボクシング連盟での二階級での挑戦は実らなかったが、過去の日本タイトルを含む実績は計り知れない重さがあり、その後も過酷な激戦を続けて来た功績を称えられ、同年11月には、同・連盟代表理事・石川勝将氏(=当時)より“名誉チャンピオン”の称号が贈られた。須田康徳の存在感やデビュー当時からの過程を知る石川代表の粋な計らいだっただろう。

1988年9月、須田は地元の市原臨海体育館で後輩の長浜勇との再戦で1ラウンドKO勝ち。借りを返す形で最後の花道を飾り、11月に後楽園ホールで引退式を行なった。

◆父子鷹成らず

マスコミが一人も来ない。そんな寂しい時代の1984年3月31日、千葉公園体育館で日本プロキック・フェザー級チャンピオン、葛城昇(習志野)との当時のチャンピオン対戦。

そんな激闘必至を迎える前の、朝の計量後に玉村会長から「飯食ったら俺の家の漏水工事やっておけよ、やんないとファイトマネー払わないぞ!」と脅しではないが、試合の日も働かされた須田康徳。会長宅で正味10分程度の水道工事だったが、工具を運び、慣れた手つきで早々に終わらせた姿はさすが職人。玉村会長は選手に強引な言いつけも多かったが、家族のような選手らとの、ゆとりのコミュニケーションであった(試合は互いの持ち味を発揮する激戦の末、須田康徳が僅差の判定勝利)。

そんな須田康徳氏は、デビュー当時から大人しい人だったが、後に長浜勇(格闘群雄伝〈8〉)が入門後、やがてムードメーカーとなると須田氏もよく喋べり、冗談好きで子煩悩な一面が見られる御茶目な本性を表した様子だった。こんな温かい環境で戦って来れたことは幸せな現役生活だっただろう。

「将来は須田ジムを興せ!」と檄を飛ばす玉村会長の暗示には掛らずも、息子さんの悦朗くんをプロデビューさせた。彼は赤ん坊の頃からジム仲間に抱き抱えられ、いつも可愛がられる存在だった。1999年、18歳の時にリングに立ったが、残念ながら3戦程で辞めた様子。父子鷹とはならなかったが、須田康徳氏が育て上げる令和のスターや名誉あるチャンピオンと共に立つ姿が見たいコアなファンの夢は尽きない。

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」