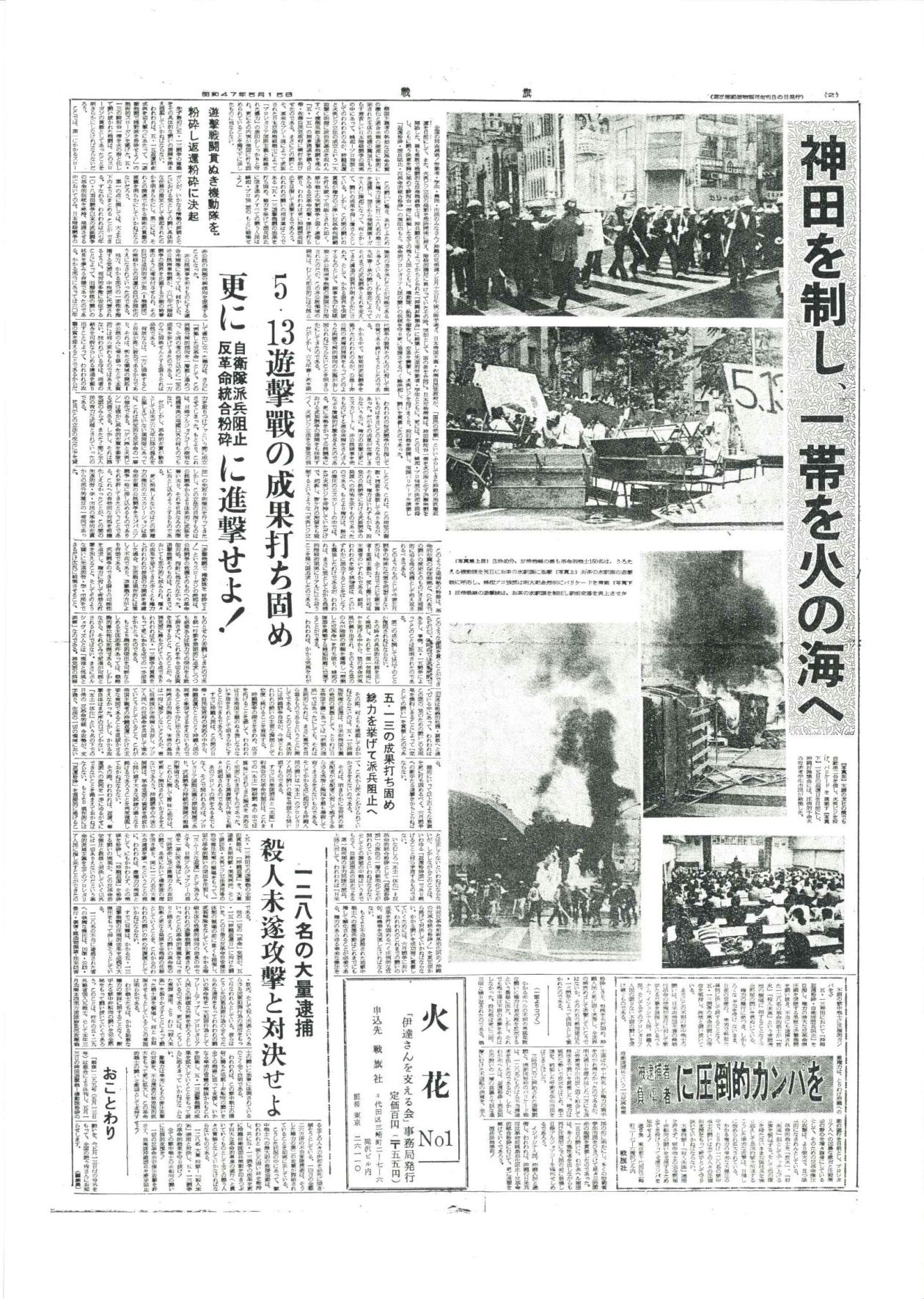

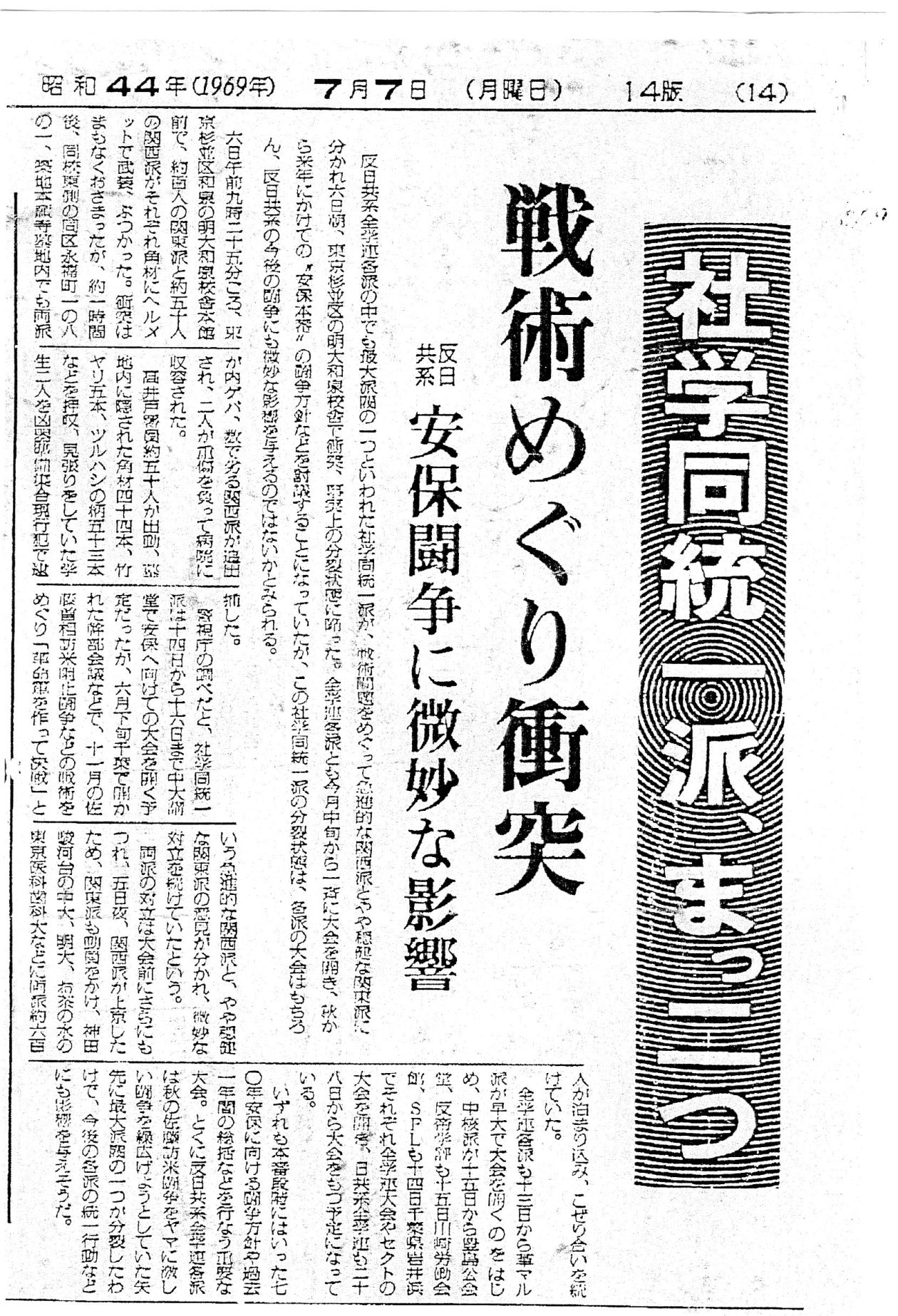

◆7.6事件 ブントの分裂

7.6事件といっても、一般の方には何のことなのか、ほとんどわからないであろう。新左翼の一派(第二次共産主義者同盟)の分裂騒動にすぎないのだが、のちの赤軍派および連合赤軍事件、日本赤軍の原点がここにあるといえば、その影響力の大きさが計り知れるかもしれない。

ブント(共産主義者同盟)の分裂という意味では、日本の学生運動のみならず、社会運動全体の混乱がここに発生し、集約されているのだともいえる。

なぜならば、死者100人以上を殺した内ゲバの中核派や革マル派も、その指導部の多くがブント(第一次共産主義者同盟)の出身であり、その他の新左翼党派も安保ブント、二次ブントに大きな影響を受けているからだ。

尊大な言いかただが、日本階級闘争の混乱は、ブントの混乱なのである。などと、70年代のブント系の活動家たちは云いなしたものだ。逆にいえば、その責任は大きいものがある。

そのブントの末裔の一員であり、7.6事件の舞台となった明大の出身者であるわたしに、7.6事件の謎解きの入り口までご案内させていただきたい。社会運動史研究である以上に、それがミステリーの世界であるからだ。

◆記憶の迷宮

7.6事件は、今日もその全容が不明瞭な「謎の事件」である。

昨年の『一九七〇 端境期の時代』に掲載された「7.6事件に思うこと」(中島慎介)について、重信房子さんが書評をリベラシオン社のサイトに寄稿し、中島さんの「記憶違い」を指摘した。今回はそれへの反論となっている。※重信さんの当該の書評も収録されている。

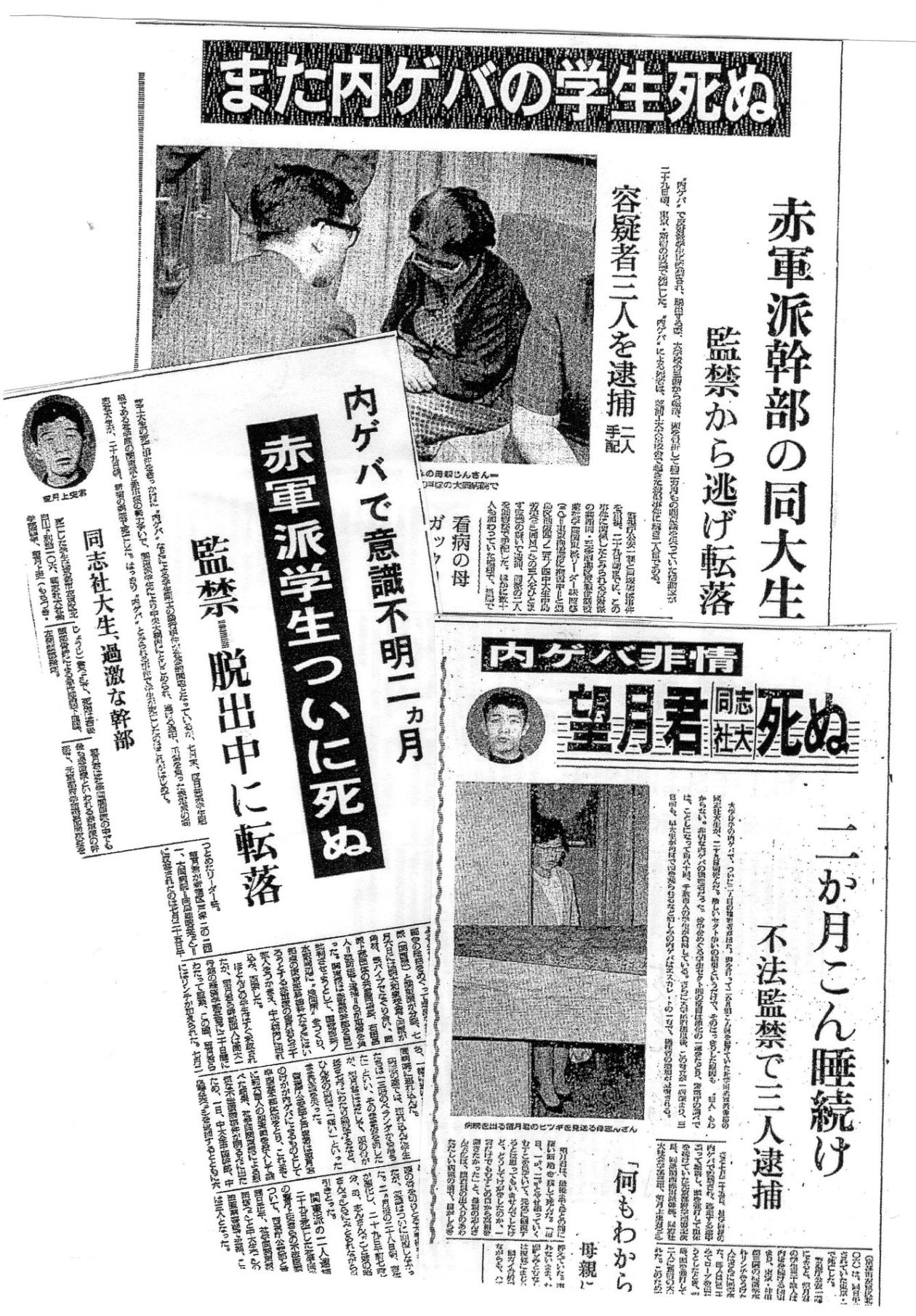

その要点は、重信さんが7.6まで中島氏と面識がなかったこと。したがって、現場で言葉を交わすはずがない。この事件後に望月上史さんが中大に拉致された時間帯の違い、あるいは事件後に重信さんが京都に行ったとき、遠山美枝子さんを同道していたかどうか。重信さんと中島氏の主張(記憶)は大きく食い違っている。

重信さんも中島さんも、意図的に嘘をつくような人物ではない。どこかで記憶違いが生じたのであろう。

そればかりでない。中島慎介さんは、旧赤軍派の人たちが一昨年に発行した本に寄稿しようとしたところ、編集サイドが彼の原稿を「ズタズタにしたり、削除した」というのである。これも事件の事実関係をめぐってであろう。

謎はまず、事件が起きた時間帯である。

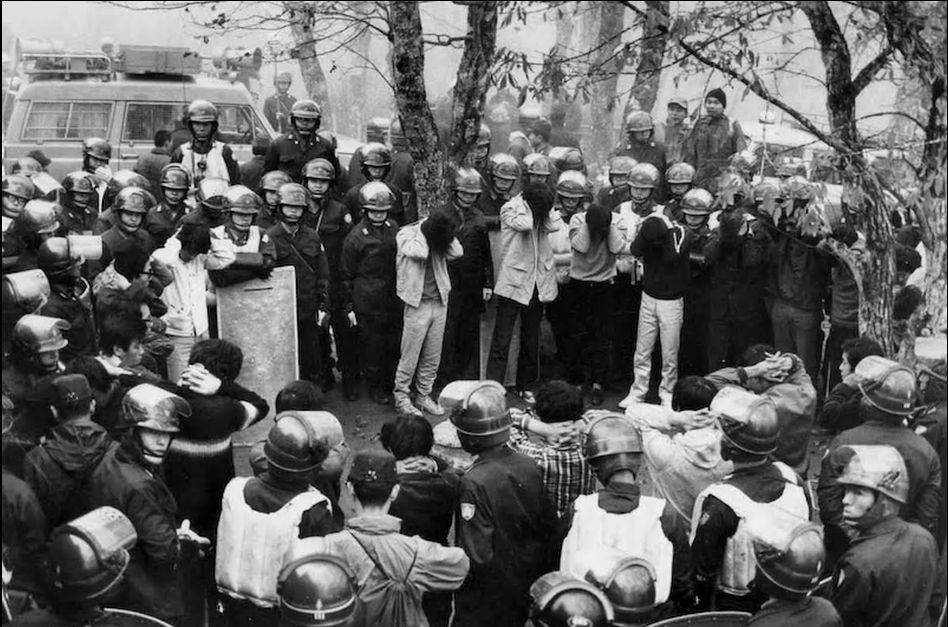

当時の新聞によると、赤軍派フラクがブントの会議が行なわれる明大和泉校舎に殴り込みをかけた(衝突)のは、9時25分頃で、その後二度目の衝突が1時間後に起きた、とされている。

対する中島氏の主張は、深夜に偵察行動をおこない、6時頃に侵入したというものだ。この時間差が「誰の創作か分かりませんが、警察か『7.2ブント通達』を発行したグループではないか」と、中島氏は指摘するのだ。

※9時半ごろといえば、明大和泉校舎を撤収した赤軍派フラクが、御茶ノ水の東京医科歯科大で中大ブントの逆襲をうけ、主要部隊が拉致されている時間帯である。この衝突を、記者が誤認して書いた可能性があるかもしれない。

そしてここが重要なのだが、そもそも赤軍派フラクの明大侵入は、自分たちを除名するかもしれない会議を開かせないように、明大学館を内側からバリケード封鎖するというものだったのだ(中島氏)。それが仏議長をはじめとする中間左派へのリンチ事件になってしまった。これは果たして偶発的なものか、何者かが意図したものか。

いっぽう、赤軍派の公式記録ともいえる2冊の本『赤軍派始末記』(塩見孝也)、『世界革命戦争への飛翔』(共産主義者同盟赤軍派編)は、2時頃の明大和泉校舎侵入である。

中島氏は「この『四時間の空白』が、その後、赤軍派を含めたブント内各派の“秘め事”を生み出している」「研究中でもあります」と云う。なぜ事実関係がいい加減なのか、隠されていることがあるとすれば何なのか? 事件はミステリー、それも陰謀的な謎に覆われているかのようだ。

◆指は潰されていたのか?

論点となった「謎」はもうひとつある。

『遥かなる一九七〇年代──京都』において、松岡利康編集長が7.6事件(新左翼最初の内ゲバによる死者)に触れたところ、中大ブントを「代表する」神津陽さんらによって「リンチはなかった」「指は潰していない」という批判が起きた。

『一九六九年 混沌と狂騒の時代』に掲載された「死者を出した『7.6事件』は内ゲバではないのか?『7.6事件』考」をもって、鹿砦社編集部のこの謎にたいする検証が始まったのである。

監禁された中大本館(法学部)4階からの転落事故が原因で、亡くなった望月上史さんをはじめ、赤軍派の4人は本当に「指を潰されていた」のか。

この「指を潰された」は通説となっていたが、中島氏によれば塩見さんが「生爪を剥がされていた」ということになる。上記のごとく、中大派(叛旗派)は、「リンチはなかった」という立場である。

塩見さんの『赤軍派始末記』によれば、中大の地下室で素っ裸にされて殴られた。とあるので、リンチ(暴行)はあったのだろう。そもそも、暴行抜きで拉致・監禁できるはずがない。

指を痛めつけられていた、というのは殴り合いではよく起きるものだ。相手を殴るだけで拳を痛めるので、単3電池を握れとか、50円玉(エッヂが丸っこい)を握って、しっかりした拳で殴れ、などとゲバルトの時にはよく「指導」されたものだ。

『聞書き〈ブント〉一代 』(石井英禧・市田良彦)には、赤軍派フラクを拉致したのは、情況派系の医学連指導部だったとある。ここでも「指を潰す」ようなリンチはなかった、という証言である。

※中島氏は『情況』2008年6月号(130~131頁)に「指を潰した」とある、としているが、神津陽さんの当該の文章は、若松孝二監督の『実録・連合赤軍』に描かれた指を潰すエピソードが「嘘である」との批判なのである。ここは明らかに中島氏の誤読である。しかし、塩見さんの生爪が「回復は順調のようで、薄いけど新しいツメが生えて来ていました」(中島氏『端境期』)と現認しているので、こちらも説得力がある。真実はどっちなのだろう。

◆事件をめぐる暗い影

さて、今回『世界革命戦争への飛翔』が部分的に再録されたので、気づいたことがある。4.28(沖縄デー)から6.9のアスパック闘争の過程で、赤軍派フラクが形成されたわけだが、とくに右派からの「リンチ事件」があったという記述に注目しておきたい。

二次ブントは統一ブントとも呼ばれ、統一した集会の後のデモ出発では、党内各派が竹竿でゲバルトをするという、連合党だったのである。7個師団とも呼ばれたものだ。それぞれが地区委員会ごとに機関紙を出し、フラクションとして活動していた。党内派閥や党内党が、公然と存在していたのである。まるでかつての自民党みたいだ(笑)。

●最左派 赤軍派フラク(京大・同志社)

●左派 関西地方委員会(烽火編集委員会)

●中間左派 神奈川・東京南部・専修大(鉄の戦線編集委員会)

●中間右派 戦旗編集部・主流派(早大・明大・北海道・九州)

●右派 叛旗派(中大・三多摩地区)・情況派(明大)

したがって赤軍派フラクからの7.6事件までの経緯は、いわば反右派闘争(ブントの党内闘争)なのである。分派闘争になったのは、その後のブント中央委員会での赤軍フラク除名決議によるものだ。8回大会(68年12月)で主導権を握れなかった関西派が、69年4月以降党内闘争に打って出たのが、7.6事件の全体的な位置づけといえよう。

だが、その前後には、じつに奇怪な事件が起きている。

6月末に赤軍フラクの藤本敏夫(加藤登紀子と獄中結婚)が何者かに拉致され、数日間行方不明だったのだ。この事件は藤本さんが何も語らなかったことから、いまも「謎の失踪」とされている。おなじく赤軍派フラクの森恒夫(のちに連合赤軍の委員長)が、6月末にテロられているという(大阪市大の西浦隆雄氏の証言)。

定説では森恒夫(故人)が7.6前に赤軍派フラクから脱落し、負い目を感じていた事件であるとされている。花園紀男(早稲田の赤軍派)の証言では、森が「黒ヘルに追いかけられたので」ブントの集会に参加できなかった、と言い訳をしたが、ありえないとしている(『連合赤軍とオウム』)。だが、この「ありえない」は推論にすぎないであろう。藤本と森を襲ったのは何者なのか?

「当日の技術的・軍事的作業を遂行した人物が、一度も表面に出ることなく、消えてしまった」(中島氏)のは、なぜか?

神田氏が中島氏に語った「同日・同時刻・同じ場所で」「もうひとつの7.6事件」があったこと。そして「聞かなかったことにしてください」という言葉が気になる。何としても当事者たちによる、全容の解明が必要である。(おわり)

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

編集者・著述業・歴史研究家。歴史関連の著書・共著に『合戦場の女たち』(情況新書)『軍師・官兵衛に学ぶ経営学』(宝島文庫)『闇の後醍醐銭』(叢文社)『真田丸のナゾ』(サイゾー)『日本史の新常識』(文春新書)『天皇125代全史』(スタンダーズ)『世にも奇妙な日本史』(宙出版)など。3月横堀要塞戦元被告。

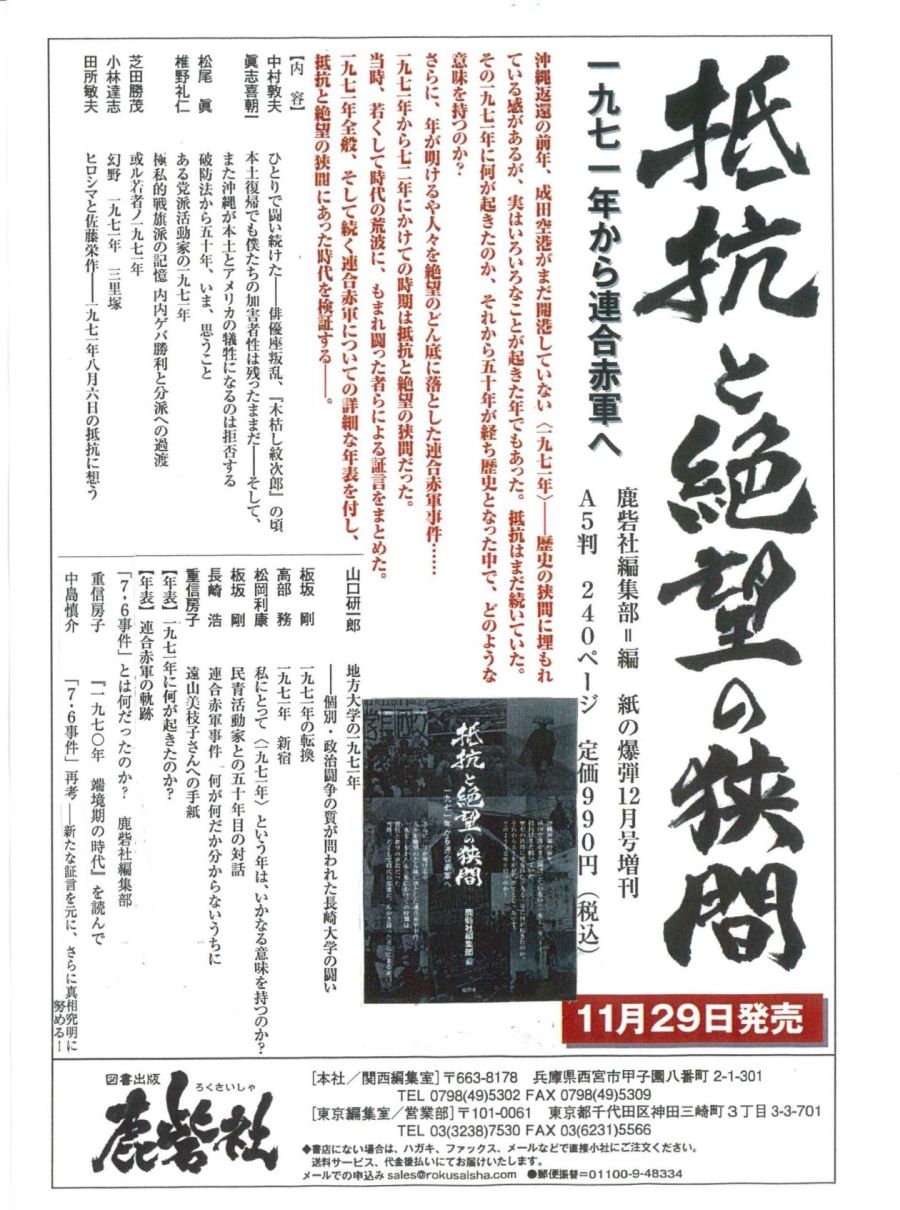

紙の爆弾12月号増刊

2021年11月29日発売 鹿砦社編集部=編

A5判/240ページ/定価990円(税込)

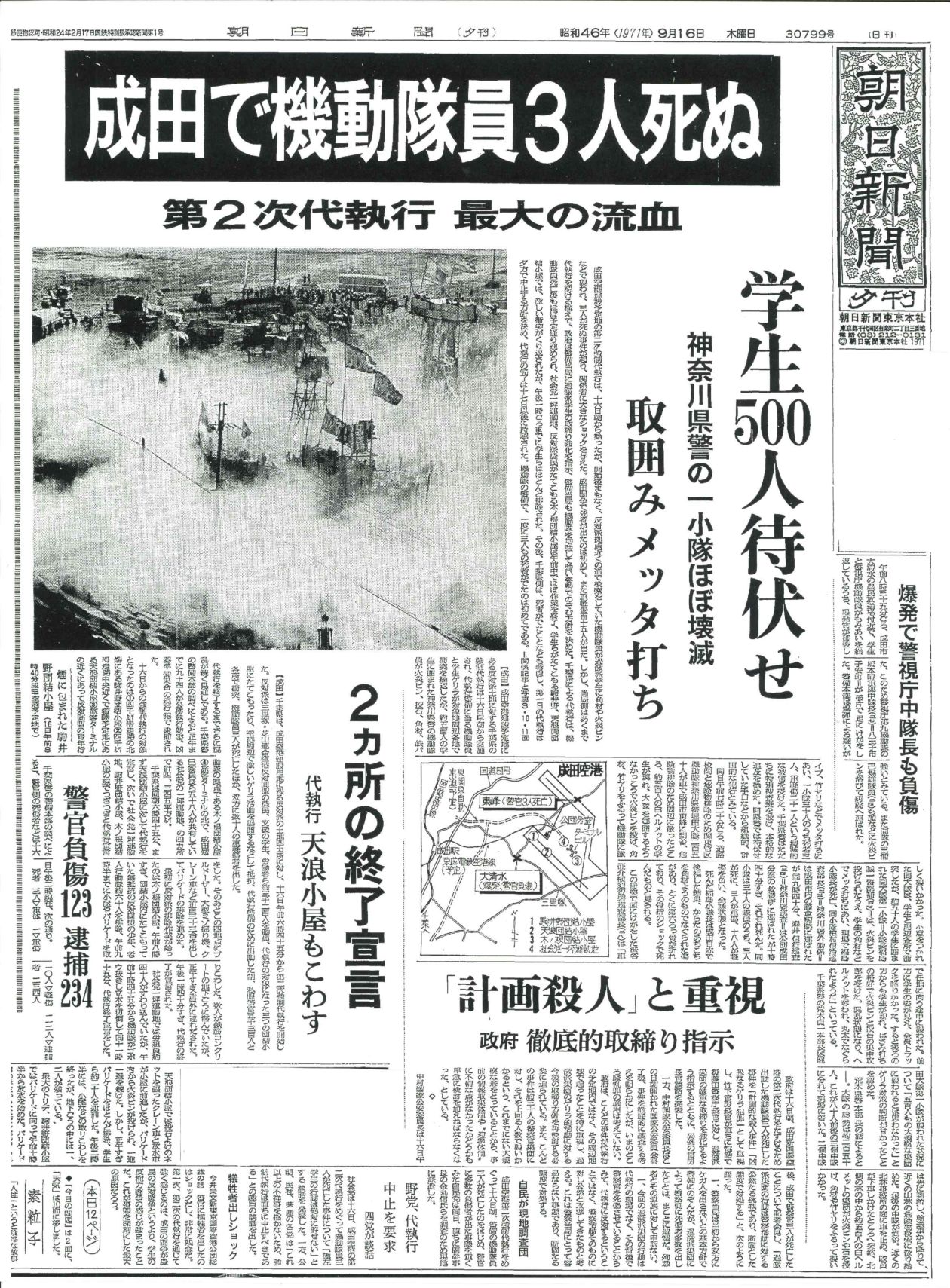

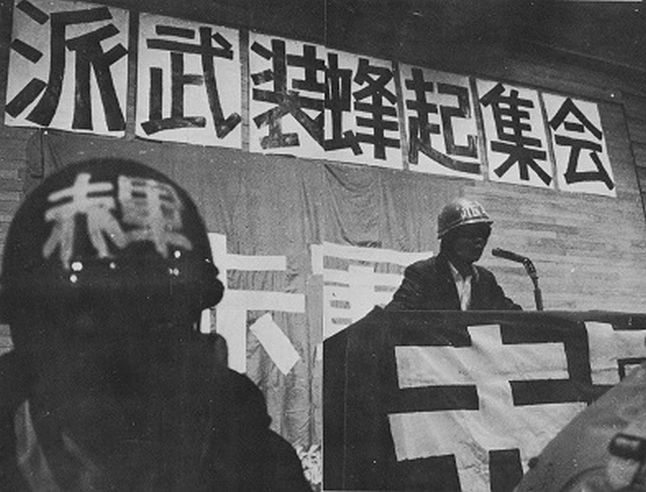

沖縄返還の前年、成田空港がまだ開港していない〈一九七一年〉──

歴史の狭間に埋もれている感があるが、実はいろいろなことが起きた年でもあった。

抵抗はまだ続いていた。

その一九七一年に何が起きたのか、

それから五十年が経ち歴史となった中で、どのような意味を持つのか?

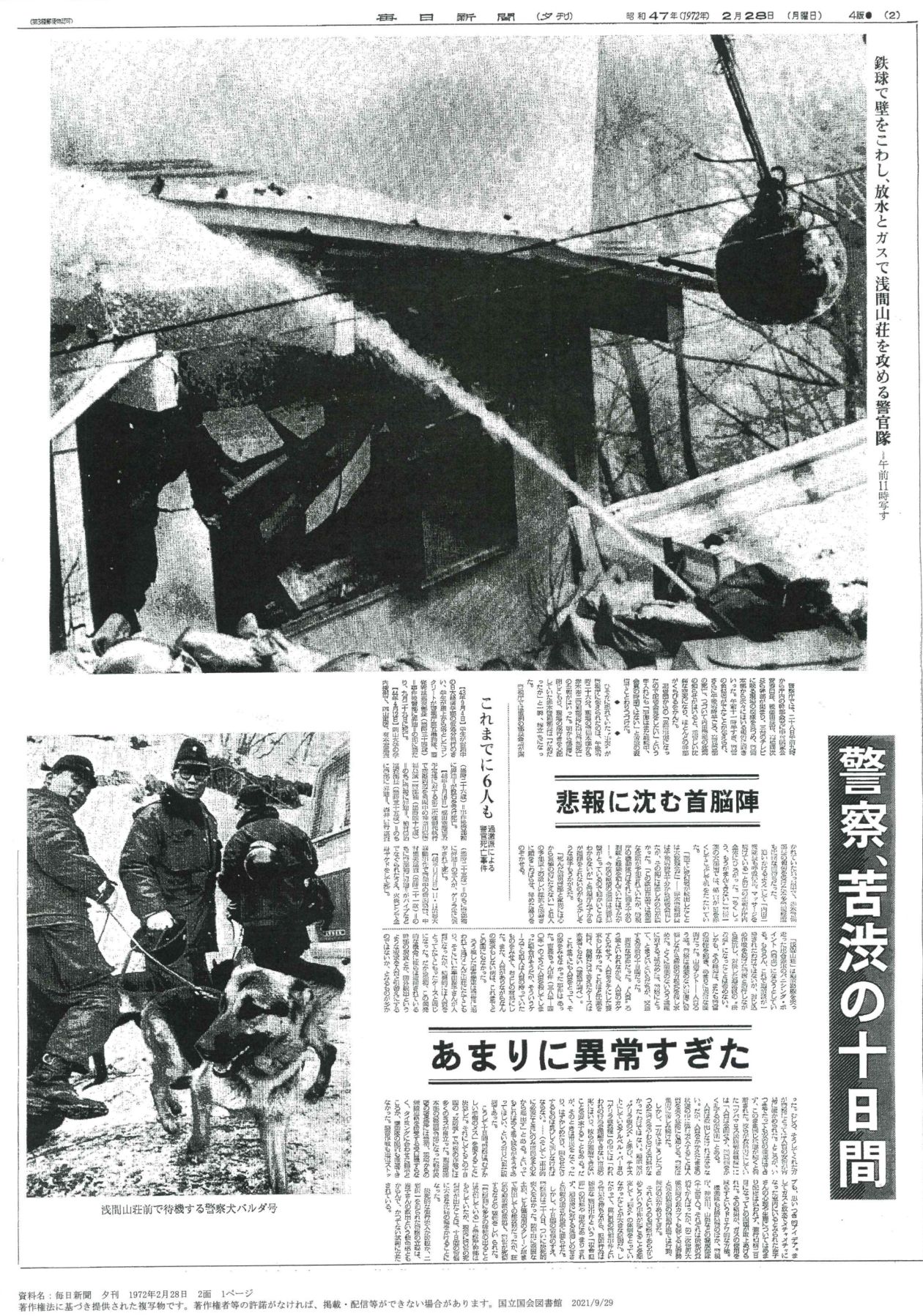

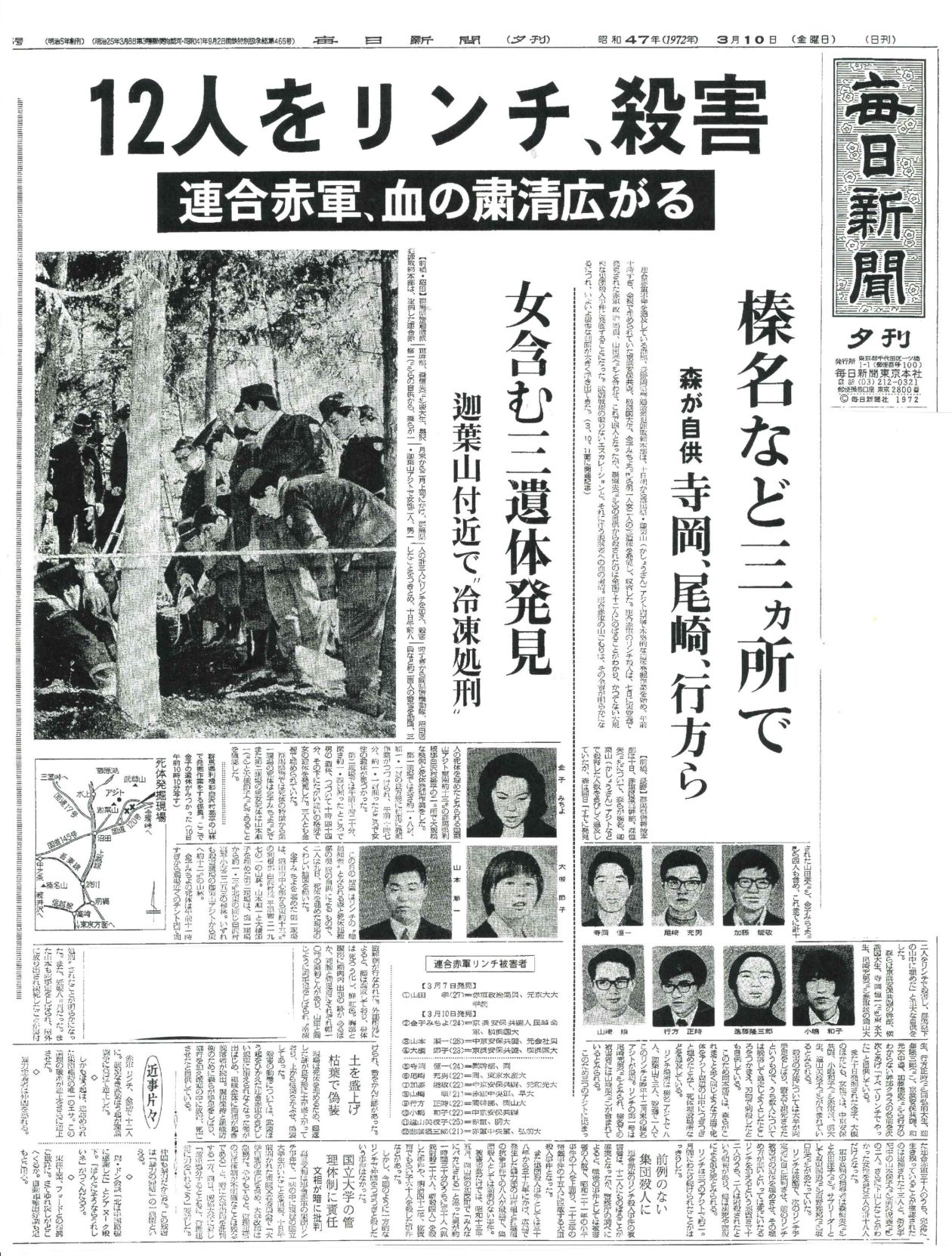

さらに、年が明けるや人々を絶望のどん底に落とした連合赤軍事件……

一九七一年から七二年にかけての時期は抵抗と絶望の狭間だった。

当時、若くして時代の荒波に、もがき闘った者らによる証言をまとめた。

一九七一年全般、そして続く連合赤軍についての詳細な年表を付し、

抵抗と絶望の狭間にあった時代を検証する──。

【内 容】

中村敦夫 ひとりで闘い続けた──俳優座叛乱、『木枯し紋次郎』の頃

眞志喜朝一 本土復帰でも僕たちの加害者性は残ったままだ

──そして、また沖縄が本土とアメリカの犠牲になるのは拒否する

松尾 眞 破防法から五十年、いま、思うこと

椎野礼仁 ある党派活動家の一九七一年

極私的戦旗派の記憶 内内ゲバ勝利と分派への過渡

芝田勝茂 或ル若者ノ一九七一年

小林達志 幻野 一九七一年 三里塚

田所敏夫 ヒロシマと佐藤栄作──一九七一年八月六日の抵抗に想う

山口研一郎 地方大学の一九七一年

──個別・政治闘争の質が問われた長崎大学の闘い

板坂 剛 一九七一年の転換

高部 務 一九七一年 新宿

松岡利康 私にとって〈一九七一年〉という年は、いかなる意味を持つのか?

板坂 剛 民青活動家との五十年目の対話

長崎 浩 連合赤軍事件 何が何だか分からないうちに

重信房子 遠山美枝子さんへの手紙

【年表】一九七一年に何が起きたのか?

【年表】連合赤軍の軌跡

◎amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B09LWPCR7Y/

◎鹿砦社 http://www.rokusaisha.com/kikan.php?group=ichi&bookid=000687