◆麻生発言に対抗 納税者一揆第二弾!

3月3日、国税庁前で“納税者一揆”第二弾「悪代官 安倍・麻生・佐川を追放しよう!」と題した国税庁包囲行動とデモが行われ、約1300人が参加した。主催は「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」。同団体の呼びかけをチラシやフェイスブックなどで知った人々が集まった。

安倍晋三首相を熱烈に支持していた人物が運営する学校法人に対し、国有地を破格の価格で売りとばしたのが森友学園事件の本質である。ところが当時責任者だった財務省理財局長の佐川宣寿氏が、破棄したので記録はない、などと国会で虚偽答弁。その人物が徴税機関のトップである国税庁長官に出世したのだ。

これでは、納税者はたまらない。「税金払う気がしない」とあちこちから非難が巻き起こっている。そこで今回の主催と同じ「~市民の会」は2月16日に第1回の国税庁包囲行動を実施した。

これに対し麻生太郎財務大臣が難癖を付けたことも、今回の第二弾につながった。第1回国税庁包囲行動の3日後2月19日、衆議院予算委員会で立憲民主党の山崎誠衆議院議員は「多くの国民による抗議行動を財務大臣としてどう受け取ったか」と追及した。それに対する麻生大臣の答弁はこうだ。

「御党の指導で街宣車が財務省の前でやっておられたという事実は知っている」

また立憲民主党の川内博史衆議院議員は「納税者の抗議行動だ。立憲民主党は参加はしたが主導はしていない」と反論した。

そして麻生大臣は「街宣車まで持っている市民団体は珍しい。少々普通じゃないなとは思った」と発言したのである。

SNSやチラシなどを見て参加した納税者らに対し、「少々普通じゃない」とみなし、立憲民主党が指導したかのような事実でないことを平然と述べたのだ。ちなみに、デモで街宣車が戦闘を走り、道行く人々にアピールするのは普通のことである。

◆財務省 森友文書改ざん

午後1時40分、国税庁前には続々と人が集まり、歩道に入りきれず、大通りの反対側にも人があふれた。司会者の女性がまずマイクをとった。

「私は、一般人でまさかこういうところで司会をするとは思わなかった。麻生太郎大臣は、(森友事件がらみで批判する)国民は普通の国民じゃないというのでしょうか。ふざけるな、と言いたい。普通じゃない安倍内閣は総辞職すべき」

前日の3月2日、交渉当時の財務省文書と国会議員らに開示した文書に違いがあり「文書書き換えの疑い」と朝日新聞が報道し、納税者らの怒りに火をつけた。

交渉時の文書とは、2015年から16年にかけて財務省近畿財務局の管財部門が局内の決済を受けるために作成した文書。2枚目以降に交渉経緯や取引内容などが記載されている。

ここには、当時のやりとりを時系列で書いたものや、森友学園の要請にどう対応したかなどが書かれていたのに、国会議員らへの開示文書では、かなりの部分が削除されている。

そして「特例的な内容となる」「本件の特殊性」「学園との提案に応じて鑑定評価を行い」「価格提示を行う」などの文言が抜けているという。以上が、記事の概要だ。

財務省は、交渉において鑑定評価、価格提示は行なっていなと主張していた。「学園との提案に応じて鑑定評価を行い」が交渉時の文書に残っているということは、国会答弁は明らかな虚偽になる。

◆生活にあえぐ納税者

短時間の包囲行動だったが、何人かがマイクをとって発言した。都内在住の50代の女性が、こう訴えた。

「離婚して障碍者の息子を育て、認知症を患い始めた母をひきとって生活しています。私のアルバイトでの生活です。私が仕事で外出している間、お金がないので母を預けることもできません。

息子が作業所に行き続けることができますように、母が無事でいますように、50代半ばになった私が健康で病気をせずに何とか働きつづけられますように、と祈るしかないのです。薄氷を踏む思いで生活している私たちのような人間がいることを知ってほしい。

頭のいいお役人にはらわたが煮えくり返ります」

貧困や家庭の事情などで十分に食事できない子供たちのための「子ども食堂」運営に携わる女性も登壇した。

ひとり親家庭の子が多く、親の病気で生活保護を受給することになり、児童養護施設に入所させられ親子離れ離れになった例について話をした。また、貧困で休みに家族で外出することもできず、本来なら体験すべきことをできない「体験の不足」も子供の成長に影を投げかけている、と言う。

生活苦にあえぐ人が増えている中で、5年前に切り下げた生活保護基準をさらに下げようという動きがある。これで貧困がさらに拡大することになるだろう。その一方で、安倍首相は時にメディア幹部とともにグルメ三昧。そしてお友達には国民の財産を超低価格で売渡し、税金も投入する。

まさに異常事態が日常になってしまった。

国税庁前での集会が終わると、参加者はデモ行進を始めた。

「安倍のお友達に税金を横流しにするな!」

「ふざけた国会答弁は許さない!」

「佐川を証人喚問せよ!」

「うそつき佐川を罷免しろ!」

「昭恵夫人を喚問だ!」

納税者の怒りの声が銀座の街にとどろいた。文書改ざんとなれば、担当大臣の辞任レベルではなく、内閣総辞職に値する事態だ。

▼林 克明(はやし・まさあき)

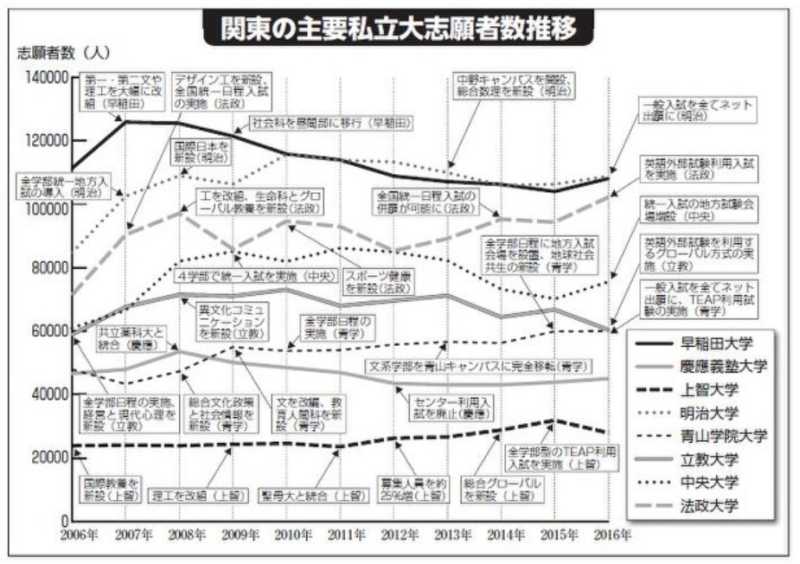

ジャーナリスト。チェチェン戦争のルポ『カフカスの小さな国』で第3回小学館ノンフィクション賞優秀賞、『ジャーナリストの誕生』で第9回週刊金曜日ルポルタージュ大賞受賞。最近は労働問題、国賠訴訟、新党結成の動きなどを取材している。『秘密保護法 社会はどう変わるのか』(共著、集英社新書)、『ブラック大学早稲田』(同時代社)、『トヨタの闇』(共著、ちくま文庫)、写真集『チェチェン 屈せざる人々』(岩波書店)、『不当逮捕─築地警察交通取締りの罠」(同時代社)ほか。林克明twitter