◆比丘となって2日目!

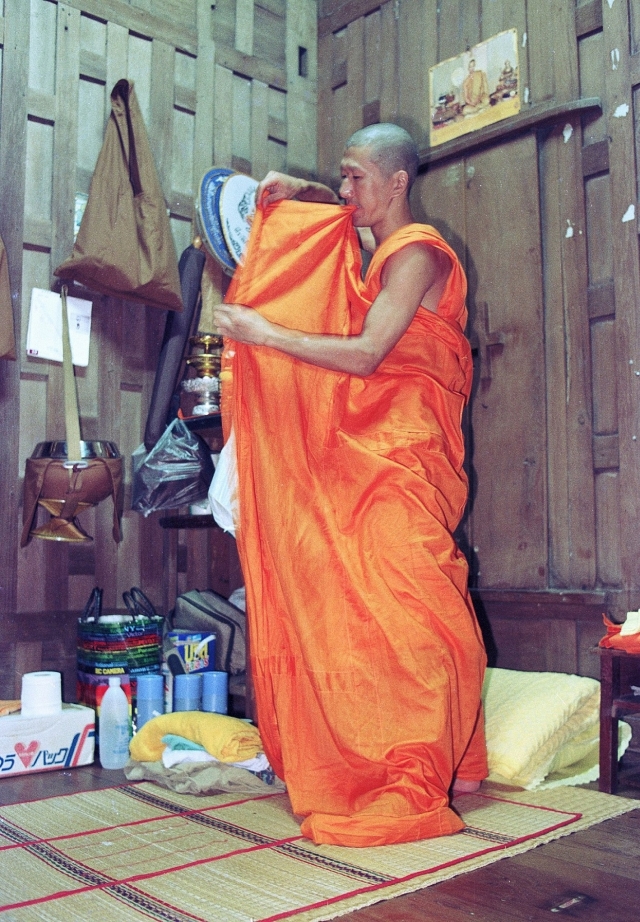

初の托鉢から帰って束の間、儀式用黄衣の纏い(ホム・ドーン)が出来なければ朝食が食べられません。昨日ちょっと習っただけではまだ下手糞。そんな焦る私を助けるように藤川さんがやって来て教えてくれました。ジグザグの蛇腹風に折り畳んだ黄衣を持って、「端を持って肩幅まで引っ張って、束になった方を左肩に乗せて……。アカンなあ、もう時間無い、やったるわ!」グチグチ言いながらまた幼子に着せるようにやってくれました。

ホー・チャンペーンでの食事は5僧ほどが輪を囲ったグループが5つあって、合掌して食べ始めます。食べ終わると座ったまま2列が向かい合うように並び、アヌモータナーウィティーという経文の序章部分を誰かが率先して先導し、朗読のような読経から副住職に繋がれ、続いて全員で1分程度の短い読経に入ります。

3月に来た時、藤川さんが「この経文だけは覚えておいて、お前が初日から先導して唱えてみい、みんな驚くぞ!」とは言われていたものの、やっぱり未熟者が初日から率先することは出来ませんでしたが、やっておけば先制クリーンヒットのような、どよめきがあったかもしれません。

◆相変わらずの不器用な纏い!

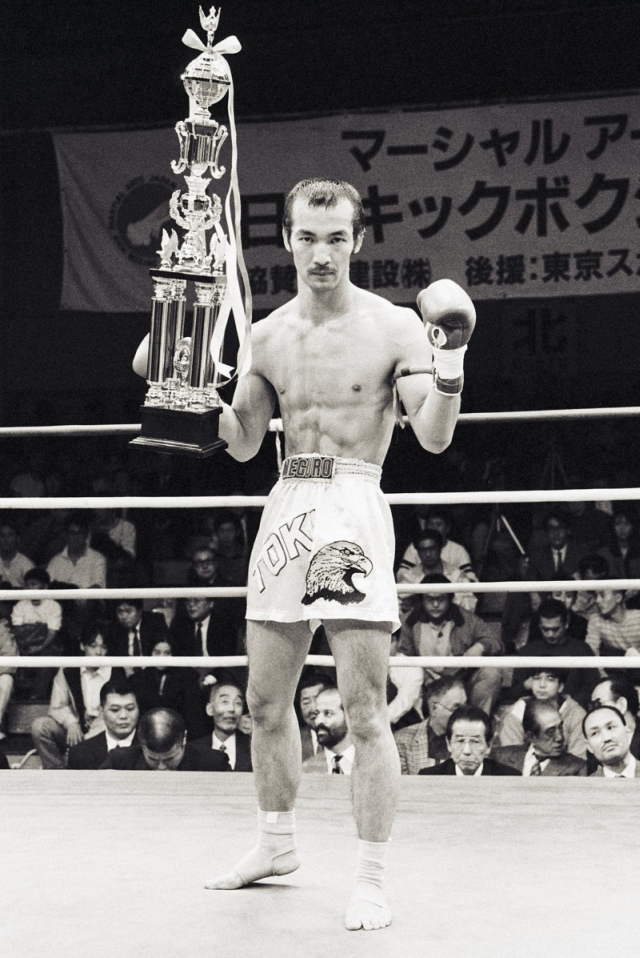

午前中は纏いの練習。また昼食時に儀式用纏いにしなければと悪戦苦闘していると、コップと言う名の比丘が何か察したか、部屋にやって来て「昼食時はこれじゃないよ、普通のホム・ロッライだよ」と教えてくれました。このコップくんは私の得度式で黄衣に着替えさせてくれた奴。ムエタイボクサーのような筋骨隆々で読経も上手く、勘が冴えてる奴でした。

午後はまた藤川さんと外出しなければいけません。また外出用(ホム・マンコン)に纏うものの、なかなか上手くいかない。20分も掛けて纏っていると、昼間の暑い部屋では汗だくで黄衣に汗が染み渡ります。そんな時に外のクティ下のベンチで若い比丘らが屯(たむろ)しており、私の部屋の窓に向かって「おーいハルキ、外で一緒に喋ろうよ!」なんて声掛けてくれる奴が居て、「誰だ、俺の名前を覚えたいい奴は!」と思いながら「いや、外出しなけりゃならない、ゴメン!」と謝りつつ外に出たついでに、纏った黄衣を「ちょっと見てくれ!」と彼らに見せ、藤川さんを待たせたまま応急処置的に強く巻き付けて貰い、「コップンカップ!」とタイ語で御礼を言って出発。ちょっと首周りがキツイがしっかり巻かれていることが心地良い。

◆街を歩く!

街を歩いて俗人の時と違うのは、比丘である私に敬いを感じる周囲の目線。おこがましいがそう感じ、それは“私”が敬われているのではなく、仏陀の弟子である比丘が敬われていること。行きかう人々は、至近距離に比丘が居ては、特に女性は一歩身を引く気遣いが見られます。そんな立場である私は、女性に接触しないよう気をつけ、女性をイヤラシイ目で見ないよう気をつけ、見たとしても周囲に気付かれないよう気をつけ、黄衣が解けないよう気をつけていると、もう挙動不審な歩き方でしたが、その辺をウロつく野良犬だけが私を見ても無視して行きました。

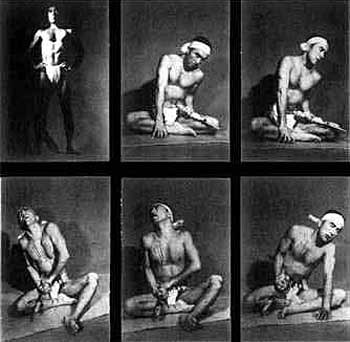

街に出た用事は、雑貨屋へ行って比丘手帳買って、写真屋に行って証明写真を撮ること。私はこの必要性をまだ分かっていませんでしたが、何でも早めに行動を起こす藤川さんに促されて行ったまででした。この撮影は藤川さんが先に、その纏った黄衣のまま撮影。しかし私は纏いが下手な為、黄衣を脱がされ、亀の甲羅のような、撮影用の黄衣を模った甲羅を付けて椅子とともに縛り付けられ、どこかの風俗店にいるような姿。ちょっと無理ある合成写真のような仕上がりになること想像付きました。

撮り終わると困ったのは黄衣をすぐには纏えないこと。纏いに20分掛かるのに写真屋さんで手間取っている訳にもいかない。意地悪いことに藤川さんは「早よせいよ!」と言って先に外に出てしまいます。「こんな時に助けろよ!」と日本語で口走ると、状況で察して助けてくれたのは撮影した写真屋の兄ちゃん。「得度したことありますか?」と聞くと、「あります!」と応えられ、さすが上手く速く、纏い付けてくれました。比丘として御礼は言えないので、「ありがとう!」と日本語で御礼を言って店を出ました。

寺に帰って、比丘手帳に必要事項を書いて貰う為、隣の部屋のケーオさんに頼みましたが、「3ヶ月経ったら書いてやるよ!」と言われて、普通は1パンサー(安居期)超えて一人前になってからということとは分かりつつも、「ビザの延長に入国管理局に行かないといけないから!」とパスポートを添えてお願いし、了承して頂きました。

◆仲間と打ち解け始める!

慌しい用も済んだところで次は洗濯。黄衣ではなく、これまで着ていた下着やズボンなどの衣類。本来、得度式を終えると、それまでの衣類は親族が持って帰るか、寺が預かるもの。しかしこの寺はかなり大雑把。白衣になってからは部屋に置きっぱなしでした。比丘の身分で洗ってもいいのか分からず、クティ下の洗い場で、先に黄衣を洗濯していた先程のコップくんに聞くと「大丈夫だよ、問題無い!」と場所を共有させてくれました。彼は元々、便所を作るような土建業の仕事をやっている職人の22歳。このパンサー入り前に出家したという話でした。

夕方以降、部屋に居ると若い比丘が2人、得体の知れない私に興味津々でやって来ました。カメラ(NikonFM2モータードライブ付き)を見て「これ幾らするの? 覗いていい?」という流れはムエタイジムでもあった話。メガネを掛けてニコニコした人懐っこいブンくんは、元々は学生だった様子でパンサー前に出家したコップくんと同じ一時出家者の22歳。「葬儀用の纏いは何て言うの? 托鉢に出る場合は? 寺に居る時の肩出す纏いは? タイ語できれいに書いてくれたら読めるから!」と聞いてメモ帳に書いて貰うと、他にも聞いたこといっぱい書いてくれる親切丁寧な奴でした。

もう一人のスパープくんは藤川さんの隣の部屋の奴。藤川さんの蚊取り線香の凄い煙を避けて、隣の部屋に集まる蚊の犠牲になっているのがこのスパープくん。と言うのは大袈裟な話として、スパープくんはムエタイジムにも居るような田舎者で、村社会で育った習慣から、自分の家も隣の家も自由に出入りして勝手に何でも使い、それが普通の環境で育った奴。私のカメラバッグを弄りだし、油断ならないところがあるが、決して悪気は無い。藤川さんの話では、彼は結構真面目にお経を覚える努力している奴で、他の奴より1年早く出家している23歳。こうして仲間が増えていくのは、何も分からない私を支えてくれるので心強くなれました。

◆藤川さん無視!

その反面、キツイこと言うだけの藤川さんは、昨夜から私には必要事項以外、無視状態となり、その距離は私の出家前とずいぶん掛け離れ、立嶋アッシーや春原さんと笑って話していた、あの朗らかさはどこへ行ってしまったのか。不安と怒りが次第に増してきた夜でした。

托鉢と写真屋しか行っていないのに目まぐるしい一日でしたが、私はこれまでの人生での三日坊主の怠け癖が出て、「黄衣纏いの練習は明日の朝でいいや」と思って夜10時頃寝ます。静けさの中でもクティの中はまだ蛍光灯は点いていて、どこかで誰かがまだざわついている様子は伺えるいつもの寺でした。

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」