福島第一原発事故で故郷を根こそぎ奪われた女性たちの有志グループ「原発いらない福島の女たち」は、3・11以後の脱原発運動で大きなうねりをつくってきた。その一人である黒田節子さんが中心となって2013年から毎年「ふくしまカレンダー」(梨の木舎)を制作発行している。最新の2019年版カレンダーの紹介と共に、これまでの6年6作の軌跡を黒田さんに4回に分けて回思回想していただいた。今回はその第3回。

◆6年目のカレンダー

いつの間にか6年目のカレンダーを販売している。大変な冒険の旅立ちともいえる当初のカレンダー作りだったから、正直いって6冊目を作れるようになることは想像できなかった。3・11後の様々な動きと混乱、自分たちの生活そのものが明日をも知れない状況の中での、やったこともないカレンダー作り。多くの協力を得ながらなんとかやってきている。

◆「こんな小ぎれいにあの大惨事をまとめられてなるものか!」

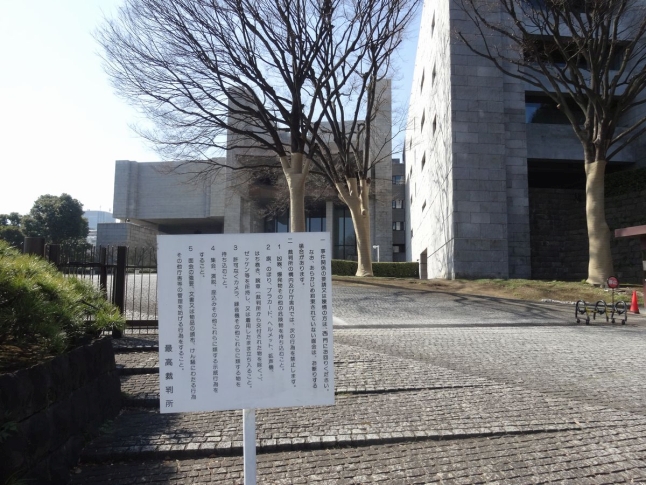

2017年版12月のこの1枚は、どうも、いい写真がカレンダーに足りない感じがして、船引町の友人に半ば強引に被写体になってもらい、近所の「環境創造センター」に出向いてもらって撮ったものだった。(仕事中にゴメンナサイ、でした)

写真のキャプションは『環境創造センター内で:「こんな小ぎれいにあの大惨事をまとめられてなるものか!」と、彼女はつぶやいた。小学生向けにゲーム感覚で放射能に慣らそうとするなど、原発事故による被害の過小評価が懸念される』となっている。彼女の怒りの表情といい、その偶然のアングルといい、ラッキーだった。なにより、この環境創造センターの果たす役割こそ、その後のフクシマ棄民政策を象徴する最初の巨大なオブジェと私には印象付けられたのだ。

復興とは何だろう。立派な建物ができたら復興なのか、道路や列車が開通したら復興なのか。この1枚の写真に託した彼女と私の怒りは、月日の経過と共に収まるどころかむしろ次第に強まるばかりだ。

◆フォトジャーナリスト・山本宗補さんの1枚

「原発いらない福島の女たち」による「原発いらない!地球(いのち)のつどい」も昨年春で6回を重ねた。分科会方式で各テーマ別に福島の現状報告、全体集会では東京の女たちの友情出演でなされた詩の朗読もあった。福島の詩人が書いたものだけが選ばれていた。「心に沁みたヨ」と参加者からの感想ももらっている。集会後は友人たちによるチャンゴ隊(太鼓。朝鮮の民族楽器)を先頭に福島市内を元気にデモ行進。このスタイルが近年は続いているが、沖縄、水俣、愛媛、宮城など全国各地からの参加者と共に、「また1年、諦めないで頑張ろうネ」とエールを交換する。

いいね!の写真が1枚が入ると1冊全体が変わってくるような印象を持ってくることに気がついた。フォトジャーナリスト・山本宗補さんの1枚は、自分たちでたくさん撮った3・11行動のどの写真よりもいいと思ってしまったのだ。あれこれ手を伸ばして宗補さんと連絡がつき、これをお借りすることに快諾を得た。

それまでは、自分たちが撮ったものでというのがふくしまカレンダーの「売り」だったわけだが、いいものを見てしまうともう見劣りしてしまってアカン。このことがあった18年版以来、1、2枚はプロのものをお借りするようになった。やはり素人とはチガウのだ。おかげさまで、ある種‘重み’が出たふくしまカレンダーになったと思うんですが、これもまた手前味噌だろうか。

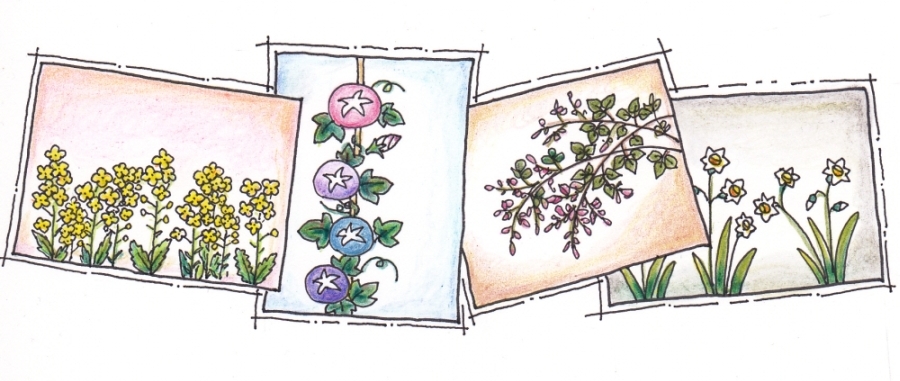

◆若狭の空き地に花咲くマーガレット

福井県の高浜原発再稼働反対のデモ行進中に見た風景。天は高く、若狭の街並みは落ち着いた自然豊かなたたずまいだった。空き地に花咲くマーガレット。この海も山も集落も、フクシマの二の舞いにしてはいけない。心からそう思いつつ歩いたことだった。

原発事故は大切なもの、美しいものほど真っ先に全てを奪っていく。それまで子ども等が無邪気にはしゃぎまわって遊んでいた緑のジュウタンがとても放射能の値が高く、季節折々の山や畑、川からの豊穣な恵みは他の食品より何倍ものセシウムが検知されている。これは間もなく8年になる現在も同じ傾向にある。コンクリートとは違い、天然の細胞深く取り付いた放射能は、雨風で容易には流れないのだ。

フクシマで失ったものの大きさを思い、道端に健気に咲く花たちが愛おしい。だから、この写真を見ると今でも涙が出るんです。(つづく)

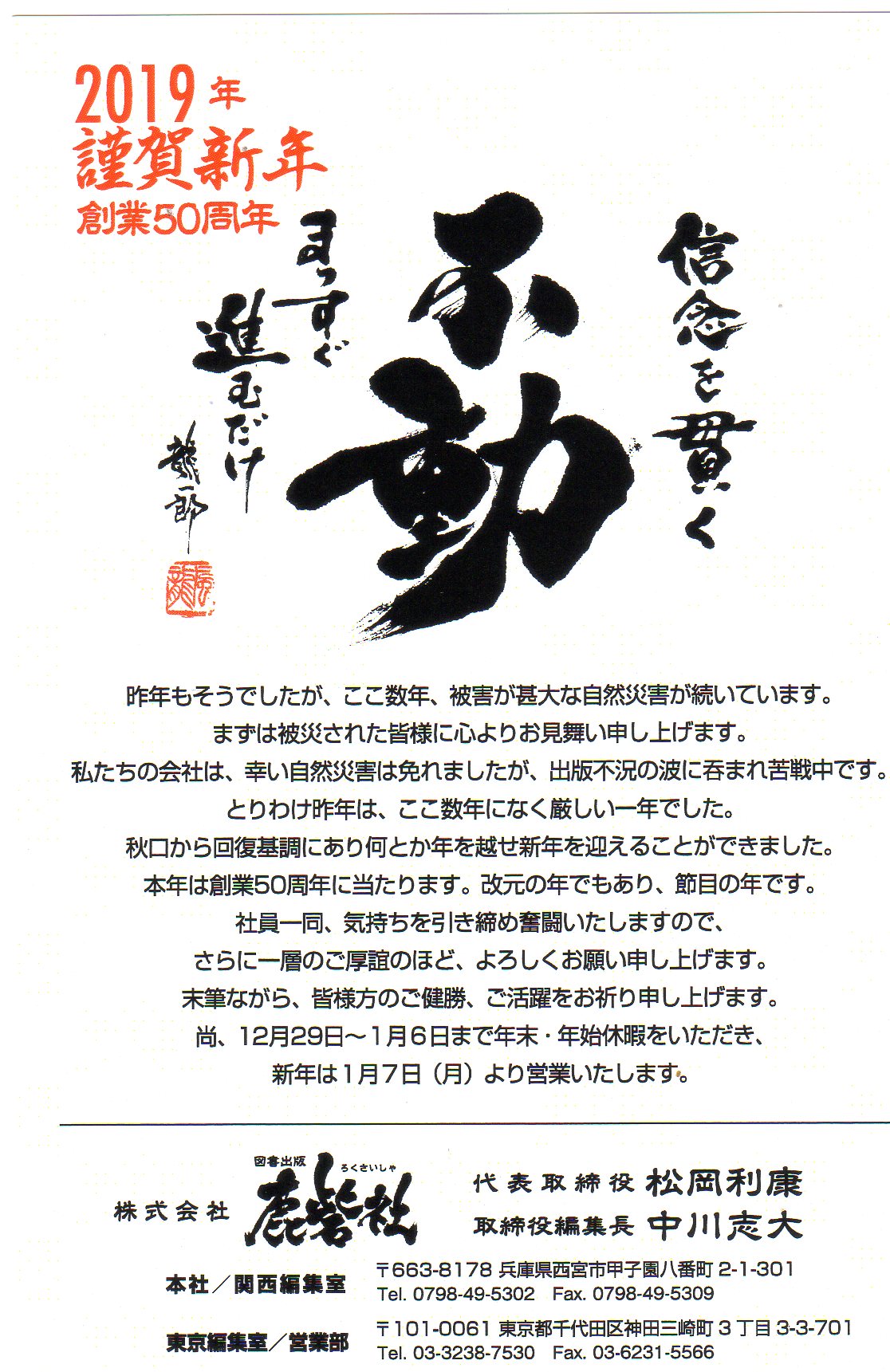

『原発いらない ふくしまカレンダー』連絡先

ふくしまカレンダー制作チーム

090-9424-7478(黒田) 070-5559-2512(青山)

梨の木舎 メール info@nashinoki-sha.com

FAX 03-6256-9518

価格1000円(税込)