エスジム主催の単独興行としては連盟定期興行を越えるようなインパクトがあった、川崎駅から徒歩15分程のカルッツ川崎で行なわれた「DUEL.23」。

王座決定戦と王座入れ替わりによる新チャンピオン誕生、引分け防衛と運命が分かれたそれぞれのタイトルマッチが5試合。

メインイベンター山浦俊一はボディーブローで倒せるチャンスを掴みながら、逆にミドルキックをボディーに受けKO負けの悲痛な幕切れ。

◎DUEL.23 風林火山、烈火の如し / 5月21日(土) 神奈川県・カルッツ川崎15:30~20:35

主催:エスジム / 認定:ニュージャパンキックボクシング連盟(NJKF)

◆第15試合 S-1スーパーフェザー級 世界王座決定戦 5回戦

山浦俊一(新興ムエタイ/58.96kg)

VS

コンゲンチャイ・エスジム(タイ/58.96kg)

勝者:コンゲンチャイ・エスジム

主審:少白竜 / KO 4R 1:53 / テンカウント

山浦俊一は2019年9月22日にNJKFスーパーフェザー級タイトル獲得後、2020年12月27日にはWBCムエタイ日本スーパーフェザー級王座獲得。2021年11月7日に初防衛を果たしている。

コンゲンチャイは元・タイ国ルンピニー系バンタム級4位、日本に来て10年というベテランテクニシャン。

初回は様子見も第2ラウンドにはボディブローで攻勢を強めた山浦俊一。早くもスタミナ切れかかったかコンゲンチャイの表情に余裕は無く、お祭り騒ぎだったセコンド陣も真剣なアドバイスに変わっていた。山浦のあっさりKO勝ちも想定出来る展開も、コンゲンチャイのハイキックやミドルキックの重さとヒットは次第にスピードも無くなっていくように見えたが、第3ラウンドまでの公開採点は三者とも29-28でコンゲンチャイ優勢。山浦の脇腹を腫れ上がらせる攻勢が導いた様子。第2ラウンドだけ山浦が取った流れだった。

コンゲンチャイの蹴りが山浦俊一にヒット、来ると分かっていれば耐えられるもの

コンゲンチャイの蹴りが山浦俊一にヒット、来ると分かっていれば耐えられるもの

第4ラウンドには、ボディーを攻められていたコンゲンチャイが、右ではない左ミドルキック一発、山浦のボディーにヒットすると、呼吸のタイミングがズレたか、効いてしまったのは山浦の方で、蹲るようにノックダウン。立ち上がれずKO負けとなった。

「フェイント掛けられました」という左ミドルキックをボディーに受けた山浦はしばらくは苦痛の表情もやがて回復するとしっかり挨拶してリングを降り、周囲の応援者とも普通に会話していたが、脇腹のドス黒い腫れが目立っていた。

フェイント掛けられた蹴りには対処できず、一発で沈んだ山浦俊一

フェイント掛けられた蹴りには対処できず、一発で沈んだ山浦俊一

◆第14試合 NJKFスーパーフェザー級タイトルマッチ 5回戦

チャンピオン.梅沢武彦(東京町田金子/58.96kg)

VS

同級1位.HIRO YAMATO(大和/58.96kg)

勝者:HIRO YAMATO / 判定0-3

主審:和田良覚

副審:中山48-49. 宮本48-49. 少白竜48-50

両者は2021年2月12日に王座決定戦で対戦し引分け。延長戦で梅澤武彦が勝者扱いで王座に就いて、今回の再戦で梅沢は初防衛成らず。HIROが第10代チャンピオン。

ローキック中心の攻防から首相撲からヒザ蹴りの攻防へ移る。離れた距離から蹴り合い、組み合えばヒザ蹴り。次第に圧していったHIRO。公開採点で不利だった梅沢がパンチで前進を強めるが、HIROもヘロヘロになりながら首相撲からのヒザ蹴りやヒジ打ちの手数で優り、僅差ながら王座奪取に導いた。

HIROのヒジ打ちヒットで梅沢武彦の顔が歪む

HIROのヒジ打ちヒットで梅沢武彦の顔が歪む

念願の王座奪取に表情が歪むHIRO YAMATO

念願の王座奪取に表情が歪むHIRO YAMATO

◆第13試合 NJKFライト級王座決定戦 5回戦

2位.岩橋伸太郎(エス/60.85kg)vs3位.TAKUYA(K-CRONY/60.95kg)

勝者:岩橋伸太郎 / 判定3-0 /

主審:北尻俊介

副審:中山49-48. 宮本49-48. 少白竜49-48

蹴りとパンチの攻防。前半はTAKUYAの手足の長さで見映えいい蹴りで攻勢も、岩橋も凌ぎながらパンチの攻勢を強める。公開採点で劣勢の岩橋が攻勢を強めてくる。第4ラウンドからはスタミナ勝負。パンチで出る岩橋がわずかながら巻き返し、ポイント的には逆転勝利で王座獲得。第11代チャンピオンとなった。

巻き返してきた岩橋伸太郎の右ストレートと相打ちしたTAKUYA

巻き返してきた岩橋伸太郎の右ストレートと相打ちしたTAKUYA

接戦の勝利となったが岩橋伸太郎の手が上がる、TAKUYAは残念そう

接戦の勝利となったが岩橋伸太郎の手が上がる、TAKUYAは残念そう

◆第12試合 女子(ミネルヴァ)スーパーバンタム級タイトルマッチ 3回戦

チャンピオン.浅井春香(KICK BOX/55.25kg)

VS

同級1位.KAEDE(LEGEND/55.45→55.33kg)

引分け 1-0 / 浅井春香が初防衛

主審:宮本和俊

副審:北尻29-29. 和田29-28. 少白竜29-29

両者は2021年6月に王座決定戦で対戦し、浅井が3-0の判定勝ちを収めて王座を獲得。蹴りの勢いとしなやかさはKAEDEでも、浅井春香はパンチと首相撲からのヒザ蹴りの距離の持ち込むとKAEDEのリズムを崩し勢いを止めたことは成功も、主導権を奪ったとまでは言えない地味な展開で終わった。KAEDEも思うように蹴れない焦りがあってか引分けに残念そうな涙の表情だった。

浅井春香が自分の距離を保って右ストレートを打ち込む

浅井春香が自分の距離を保って右ストレートを打ち込む

運命も分かれたドローの明暗、浅井春香が初防衛

運命も分かれたドローの明暗、浅井春香が初防衛

◆第11試合 女子(ミネルヴァ)ピン級タイトルマッチ 3回戦

チャンピオン.Ayaka(健心塾/45.36kg)vs同級6位.藤原乃愛(ROCK ON/45.0kg)

勝者:藤原乃愛 / 判定0-3

主審:中山宏美

副審:北尻28-30. 和田28-30. 宮本27-30

ハイキックや顔面前蹴りのスピードとしなやかさは藤原乃愛が優る。組み合うとヒザ蹴りの攻防も蹴り負けなかった藤原乃愛。Ayakaはパンチでの前進があるも乃愛のリズムを崩すに至らず。Ayakaは王座陥落。藤原乃愛はデビュー1年で王座獲得で昨年5月のプロデビュー後、6戦5勝1分。

圧力掛けるAyakaを圧倒したのは藤原乃愛のスピードある蹴り

圧力掛けるAyakaを圧倒したのは藤原乃愛のスピードある蹴り

デビュー1年で高校生として王座戴冠した藤原乃愛のマイクアピール

デビュー1年で高校生として王座戴冠した藤原乃愛のマイクアピール

◆第10試合 53.7kg契約3回戦

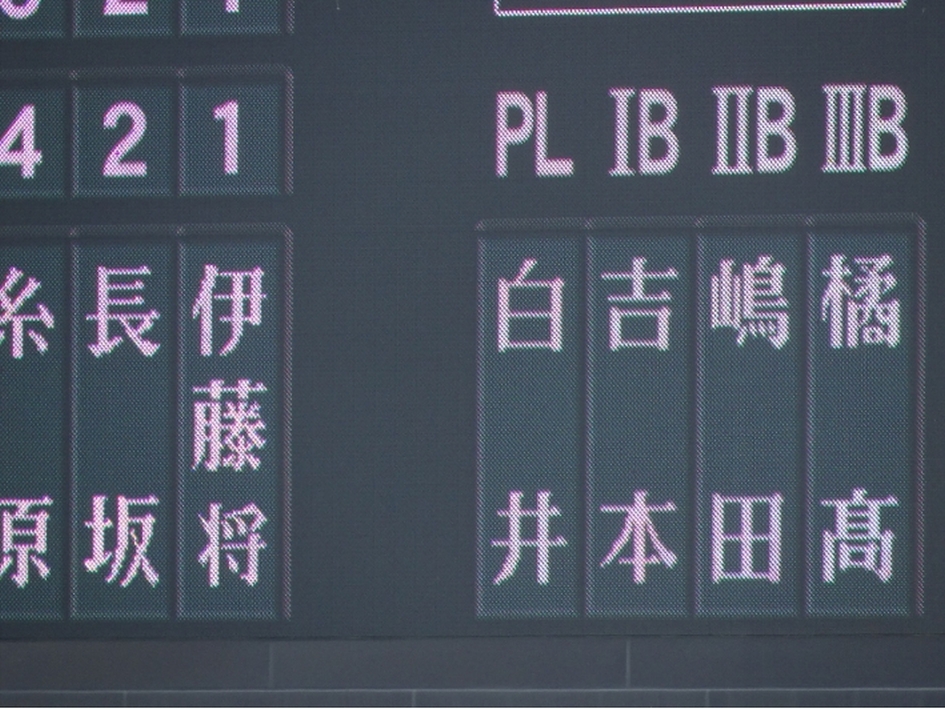

NJKFバンタム級チャンピオン.志賀将大(エス/53.5kg)

VS

松岡宏宜(闘神塾/53.6kg)

勝者:志賀将大(赤コーナー) / 判定2-0

主審:少白竜

副審:北尻29-29. 宮本30-28. 中山30-28

◆第9試合 スーパーライト級3回戦

TAaaaCHAN(PCK連闘会/63.5kg)

VS

NJKFスーパーライト級7位.ナカノ・ルークサラシット(エス/63.15kg)

勝者:TAaaaCHAN(赤コーナー) / TKO 3R 1:44

主審:和田良覚

ムエタイテクニックで優ったナカノだったが、TAaaaCHANのヒジ打ちで額を切られて二度のドクターチェックとパンチを貰って倒されてしまう脆さが出てしまいカウント中のレフェリーストップとなった。

◆第8試合 61.0kg契約3回戦

NJKFライト級6位.梅津直輝(エス/60.9kg)vsカミシロ(PHOENIX/60.8kg)

勝者:カミシロ(青コーナー) / KO 1R 2:16 / 3ノックダウン

主審:北尻俊介

◆第7試合 フェザー級3回戦

森健太(エス/56.7kg)vs松山和弘(ReBORN経堂/57.0kg)

勝者:松山和弘(青コーナー) / TKO 2R 2:52

第1ラウンド松山和弘のローキックで森健太がノックダウン。第2ラウンドは組んでのヒザ蹴りで盛り返した森健太だったが、またも松山のローキックでノックダウン。何とか立ち上がるも更にローキックを貰ってバランスを崩し、続行は難しいと判断したレフェリーに止められて松山のTKO勝利。

◆第6試合 ウェルター級3回戦

小林亜維二(新興ムエタイ/67.15→66.6kg)vs梅田勇一(BLITZ/66.5kg)

勝者:梅田勇一(青コーナー) / 判定0-2 (28-29. 29-30. 29-29)

◆第5試合 女子(ミネルヴァ)50.0kg契約3回戦(2分制)

KAYA(エス/49.9kg)vsアイミー(DANGER/48.3kg)

引分け 0-1 (28-29. 28-28. 28-28)

第1ラウンド早々にアイミーの右ストレートで正面に立った距離でのKAYAが軽いノックダウン。女子の2ノックダウン制の為、次倒れたら終了というあっけない幕切れの空気が流れる中、KAYAが盛り返し、最後は逆転するかという勢いだったが、引分けに落ち着くも好ファイトとなった。

◆第4試合 スーパーライト級3回戦

NJKFスーパーライト級6位.佐々木勝海(エス/63.1kg)vs我如古優貴(BEST/63.15kg)

勝者:佐々木勝海(赤コーナー) / 判定3-0 (30-28. 30-27. 30-27)

◆第3試合 スーパーフェザー級3回戦

渡部瞬弥(エス/58.7kg)vs渋谷昴治(東京町田金子/58.2kg)

勝者:渋谷昴治(青コーナー) / TKO 1R 2:03

◆第2試合 フライ級3回戦

高橋大輝(エス/50.4kg)vs明夢(新興ムエタイ/50.25kg)

勝者:高橋大輝(赤コーナー) / 判定3-0 (30-28. 30-27. 30-28)

◆第1試合 53.0kg契約3回戦

翼スリーツリー(DAIKEN THREE TREE/53.0kg)vs愁斗(Bombo Freely/52.4kg)

勝者:愁斗(青コーナー) / KO 2R 1:27 / 3ノックダウン

《取材戦記》

S-1はタイの伝説大物プロモーター、ソンチャイ・ラタナスワンプロモーター主宰の、2003年頃から活動しているタイトルで、日本でも2019年からS-1ジャパンとして特定の階級でトーナメント戦によるチャンピオンが誕生しています。その後、タイ国でのワールドトーナメントに繋がるステップも、近年はコロナ禍もあって、あまり活発にイベントが行われている様子はありません。またソンチャイ氏自身が高齢で活動も少なく、今後も継承されていくか不透明なことはタイでの評判です。

山浦俊一はボディーブローでコンゲンチャイを苦しめ、「これは倒せるぞ」といった空気が流れる中、「フェイント掛けられました」というコンゲンチャイの左ミドルキックを受けて悶絶KO負け。山浦は「完敗です」と言いつつ、「ボディーブローでコンゲンチャイは効いていただろうと思います」という手応え有りの残念な逆転負け。

コンゲンチャイは日本在住10年で多くの日本人対決もヒジ打ちなどムエタイ技で仕留めた経験有り、重いハイキックやミドルキックで山浦を苦しめたが、次第にややスピードが落ち、スタミナ不足か表情に余裕は無かった。でも勘の鈍りとは違う経験値とは凄いもんである。

この日、五つのタイトルマッチにそれぞれの運命有り。「チャンピオンは防衛してこそ真のチャンピオン」と語った浅井春香は鴇稔之会長からの教訓。元々は名門・目黒ジムからの教訓である。引分けではあったが防衛成功。しかし完全防衛への仕切り直しは必要となるでしょう。

NJKFタイトルに於いてはまだ団体タイトルで国内の中間的存在。この先にWBCムエタイ日本王座などの上位王座が有る上で、女子のミネルヴァ王座も含め、新チャンピオンとなった日本の三名は、これからがチャンピオンロードの始まりである。

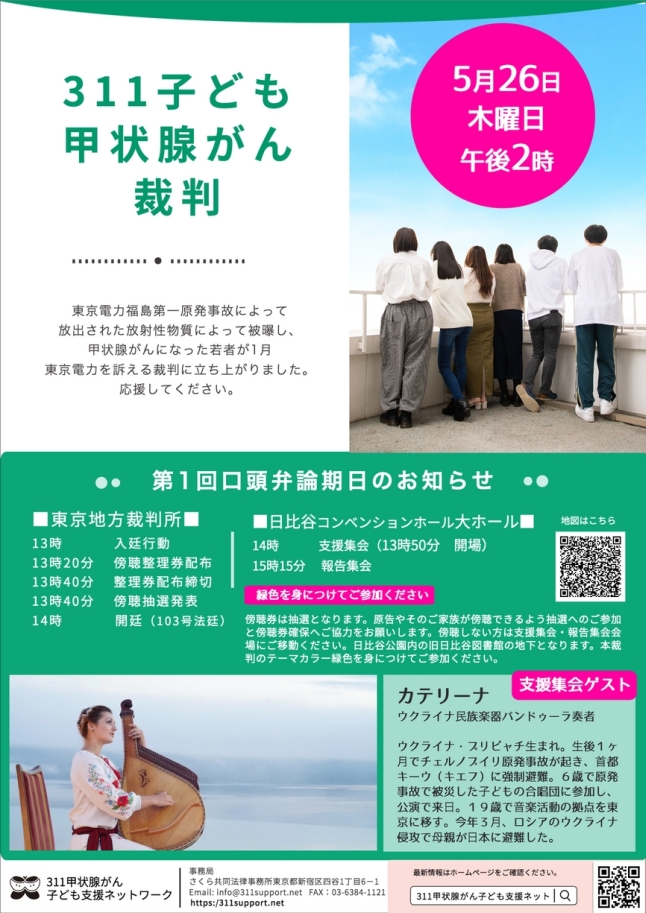

NJKF連盟本興行「NJKF 2022.2nd」は6月5日(日)に後楽園ホールで開催予定です。

コロナ禍で防衛戦が行えなかった波賀宙也がペットーン・ゲッソンリット(タイ)を迎えてのIBF世界ジュニアフェザー級王座初防衛戦となります。

▼堀田春樹(ほった・はるき)[撮影・文]

フリーランスとしてキックボクシングの取材歴32年。「ナイタイ」「夕刊フジ」「実話ナックルズ」などにキックのレポートを展開。ムエタイにのめり込むあまりタイ仏門に出家。座右の銘は「頑張るけど無理しない」