◆今年は筆者にとっても新しいこころみ

5月1日はメーデーです。筆者は自慢ではありませんが日本広しといえども、筆者ほど幅広い系統のメーデーに参加した経験がある人間はいないと自負しています。筆者は県庁マン時代には「連合」系自治労広島県職員連合労働組合の支部役員として、連合系のメーデーによく参加しました。5月1日ではなく、前倒しで29日あたりの休日または祝日開催、基本的には家族連れで参加するお祭り、というのが広島でも連合系メーデーの特徴です。ただし、コロナでお祭り要素は、ここ3年は消えています。

他方で県庁マン末期の2008-2010年には、就職氷河期世代を中心とする独立系メーデーを広島でも主催しておりました。大きな組合や既成政党が女性を中心とするケア労働者、非正規労働者の利益を代弁できているとはとてもではないが思えなかったからです。この「生存のためのメーデーINひろしま」5月1日の翌日に開催していました。そして、新幹線に飛び乗って東京で開催される「自由と生存のメーデー」に参加するのがこの2008-2010年の筆者のGWのスケジュールでした。

一方で筆者は外国のメーデーにも参加しています。2007年、15年前のノルウェーのメーデーに筆者は参加しています。このときは、女性警察官労働者がトロンボーンでインターナショナルを演奏。筆者はただひとり、日本語で「たて、うえたるものよー」と歌い、沿道から注目されまくっていました。日本でもかつては警察労働者の組合があり、日本社会党で活動していた警察労働者もいたそうですが、いわゆる逆コースで警察労働者、防衛労働者、海保労働者、消防労働者、刑務・入管労働者らは団結権すら奪われています。そのことは歴史的な事実としては存じていましたが、ノルウェーでメーデーに参加されている警察労働者を拝見して、そのことを実感しました。

筆者は2011年、河井案里さんと対決するために県庁を退職。当時は東日本大震災・福島原発事故により、左派・リベラルの間でも「貧困問題はどうでもいい。反原発が最優先」という雰囲気がひろがり、独立系メーデーの運動が組み立てられなくなりました。筆者は全労連系、ときに全労協系のメーデーにも参加しつつ、あたらしい労働運動の流れを模索していました。しかし、2022年。れいわ新選組のみなさまと、あたらしい形でのメーデーへの関わり方をスタートさせました。

以下にその取り組みをご紹介します。県労連系の広島県中央メーデーに参加しつつ、政党として独自の取り組みもさせていただきました。

1.メーデーへの参加

2.メーデー会場ちかくでの憲法アンケート

3.西日本大水害2018被災地訪問

以下にご紹介します。

◆メーデーを前に独自の街頭宣伝

第93回広島県中央メーデーを前にさとうしゅういちは、NHK広島近くでも街頭演説。5月4日(水)13時からPARCO前での『山本太郎と桜を見る会』のご案内を行いました。あわせてメーデーに当たって『この20~30年給料がずっと上がってこなかった日本』の状況にたいして『ガツン、と財政出動』で『あなたの給料を引き上げ、あなたの負担を減らす』れいわ新選組の政策をご紹介しました。

メーデーを前に『この2、30年給料がずっと上がってこなかった日本』だからこそ『ガツン、と財政出動』で『あなたの給料を引き上げ、あなたの負担を減らす』

立憲さん、共産さんとの大きな違いは河井事件にあえて触れないことです。お金をかけずにボランティアで政治活動を組み立てていることはご紹介します。しかし、「河井案里さんから金をもらった誰某市議を打倒する!」などと叫んでも、その誰某市議の知名度を上げてしまい、筆者がやりたい政権批判や自分や所属政党の政策を紹介する時間が削られるだけで時間の無駄と感じています。

◎[参考動画]さとうしゅういち IN NHK広島ちかく

◆メーデー会場参加隊と憲法アンケート隊で同時多発行動

筆者自身は、第93回広島県中央メーデーに参加しました。フラワーフェスティバルの準備がすすむ、平和公園南側の噴水からデモがスタートしました。そして、会場のハノーバー庭園にいきました。今年はコロナで全員によるシュプレヒコールはなく、主催者のコールのあと、ハリセンのようにしたプラカードを叩いて音を出しました。

写真は友人が所属する郵政産業労働者ユニオンさんののぼりです。すこしまえ、全労連系の郵政産業労働組合と全労協系のユニオンが統合してできました。同ユニオンは労働契約法20条にもとづき、非正規差別をなくす裁判闘争を展開されています。メーデーの内容についてはマスコミで報道されているような各地でのものと同様ですのでここでは詳しくは触れません。

一方でチーム広島の皆様は、28日の竹原に続き、メーデー会場の入り口付近で『憲法アンケート』を実施しました。れいわ新選組チーム広島のメンバーが中心となり、自民党や維新、国民が進める憲法改悪を阻止するための活動をスタートさせています。https://twitter.com/reiwakaikensosi

◆近年の繰り返される水害の被災地を回る

筆者はメーデーの午後は広島市安佐南区祇園出張所前と古市橋駅前で街頭宣伝しました。

安佐南区は2018年の西日本大水害2018では被害は安佐北区や安芸区にくらべると小さかったのですが、2014年の広島土砂災害では北東部の八木・梅林地区や南部の山本で壊滅的な被害が出た地域がありました。2021年8月にも山本や上安で大被害が出ましたが、過去の水害の教訓で早めの避難が徹底していたこともあり、犠牲者は出なかったのは不幸中の幸いです。

『この20~30年給料がずっと上がってこなかった日本』の状況にたいして『ガツン、と財政出動』で『あなたの給料を引き上げ、あなたの負担を減らす』れいわ新選組の政策を紹介。

それとともに、「世界で最初の戦争被爆地」で「最近、大きな水害に見舞われている」この広島からこそ、「軍事より災害救援・復旧復興」「核兵器も原発もない世界」を打ち出していきたい、と表明。

日本は災害救助隊で国際貢献するとともに、核兵器禁止条約にせめてオブザーバー参加をすること、また、原発なき脱炭素・エネルギーの安全保障で先頭にたつべきこと、そのための財政出動もさとうしゅういちとれいわ新選組は、ガツンと打ち出している、と訴えました。

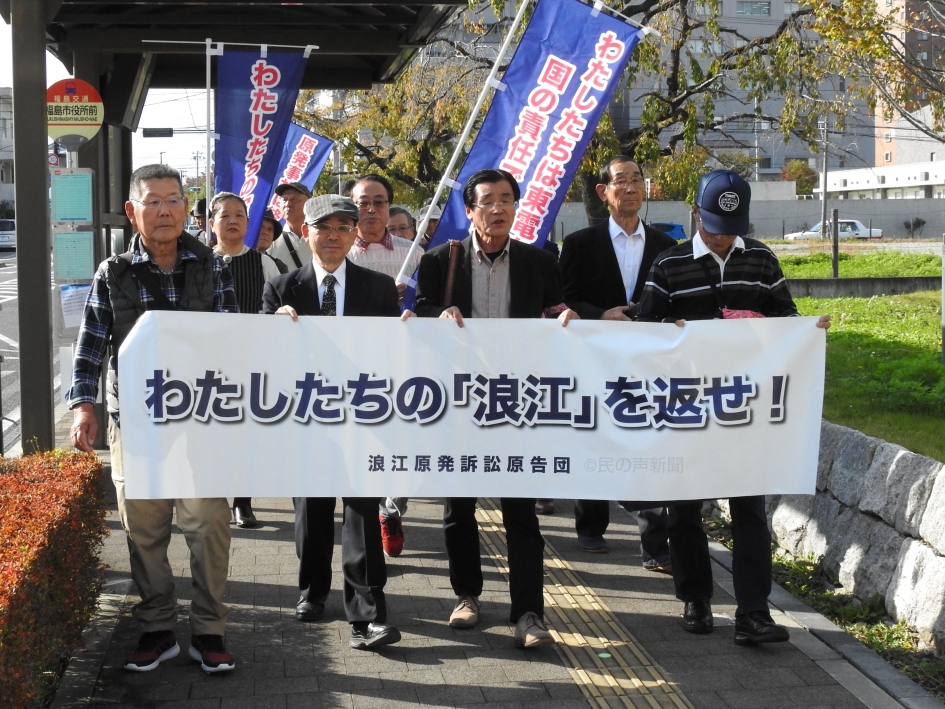

筆者はそのあと、西日本大水害2018の大きな被災地のひとつである安佐北区の東部を回らせていただきました。この地域は西日本大水害2018の際に県内で最も早い時間帯に壊滅的な被害が伝えられました。他方で、地元の議員の機転で、県内でもいちはやく、7月9日には、社会福祉協議会のふれあいセンターにボランティアセンターが開設されました。ボランティアが自身の都合にあわせて活動しやすい環境も整っていたのが思い出されます。

この地域の災害時に土砂がひどかった県道沿いを中心に一軒一軒ご様子をうかがいました。災害時に活躍された地方議員などにもご挨拶させていただきました。災害時の機転のきかせかたについてご教示いただき、勉強になりました。この議員は広島土砂災害2014で安佐南区にボランティアに参加したときに感じた問題点を是正するような形でボランティアセンターを立ち上げたそうです。ボランティアはのべ8000人、うちリピーターが3000人。その裏には地域のリーダーでもある地方議員の存在がありました。彼は保守系で政策はちがう部分もありますが、毎回上位当選されるだけのものはあるのだな、と唸らされました。国会では当時は自由党参院議員だったれいわ新選組の山本太郎代表が奮闘して、重機などの資材を被災地におくることなどを提案したのを思い出しました。

参議院というのは、政権選択の衆議院とはちがいます。イデオロギー云々をこえて、じっくり現場を踏まえた議論をするような院にしていきたいものです。筆者はその観点からも今後とも県内の被災地を重点的に回らせていただきます。災害時やその後にこそ、普段みのがされてきたような社会の弱点も見えてくるからでもあります。

▼さとうしゅういち(佐藤周一)

元県庁マン/介護福祉士/参院選再選挙立候補者。1975年、広島県福山市生まれ、東京育ち。東京大学経済学部卒業後、2000年広島県入庁。介護や福祉、男女共同参画などの行政を担当。2011年、あの河井案里さんと県議選で対決するために退職。現在は広島市内で介護福祉士として勤務。2021年、案里さんの当選無効に伴う再選挙に立候補、6人中3位(20848票)。広島市男女共同参画審議会委員(2011-13)、広島介護福祉労働組合役員(現職)、片目失明者友の会参与。

◎Twitter @hiroseto https://twitter.com/hiroseto?s=20

◎facebook https://www.facebook.com/satoh.shuichi

◎広島瀬戸内新聞ニュース(社主:さとうしゅういち)https://hiroseto.exblog.jp/