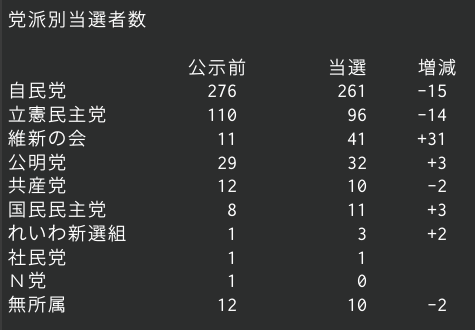

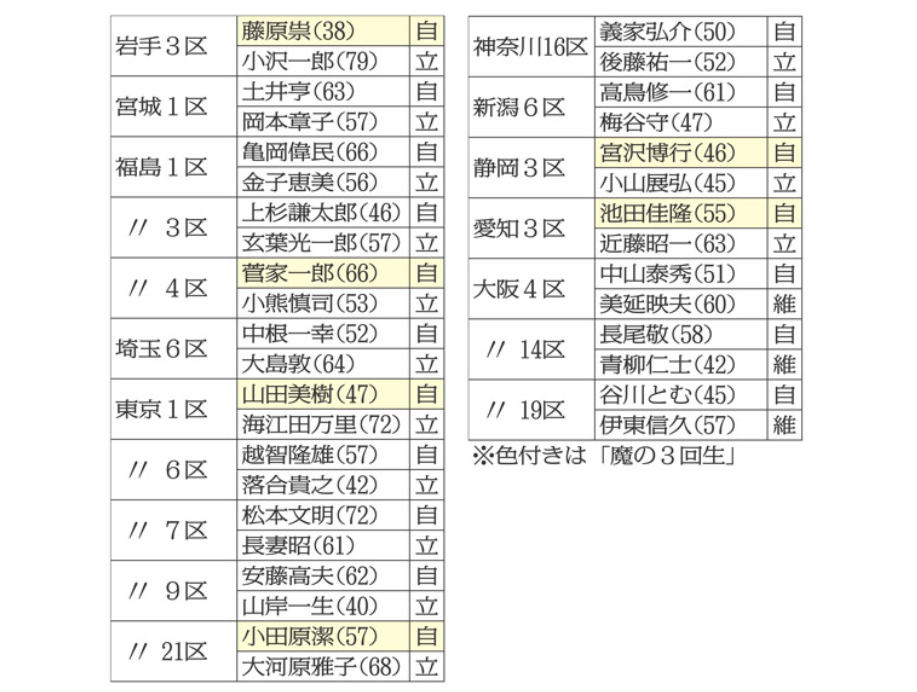

10月31日に投票が行われた第49回衆院選は、自公政権が過半数を大きく上回る結果となった。一方、「野党連合」は失敗に終わった。自民党総裁選をめぐるテレビによる洪水のような自民党PRを考えると、このような結果を予測したひともかなりいるのではないか。権力構造の歯車としてのマスコミが現政権の維持に一定の役割を果たしていたのだ。

選挙の後には、かならず何件かの選挙違反が摘発されるのが通例だ。そこで意外に知られていないが、今後、考えなければならない「不正選挙」の手口を紹介しよう。今回の衆院選とは関係がないが、不正工作を考える格好の題材となる。

◆選挙人名簿と住民基本台帳が特定候補者の手に

真鶴は、神奈川県の太平洋岸の町である。人口、7000人。志賀直哉が短編小説『真鶴』で、陸と海の光景を、「沖へ沖へ低く延びている三浦半島が遠く薄暮の中に光った水平線から宙に浮かんでみられた」と描写している。

この真鶴町で、先月、議会制民主主義の信用を失墜させる「不正選挙」の手口が明らかになった。日本では選挙が公正に行われていると信じて疑わない人々を面食らわせる事件が発覚したのである。事件を告発した元真鶴町議の森敦彦氏が言う。

「選挙管理委員会の実態を公にするために告発に踏み切りました」

森氏によると、少なくとも2度にわたり選挙人名簿や住民基本台帳が町役場から外部へ流失した。それが選挙の道具として使われていた。

森氏が説明した不正選挙の手口は、真鶴町だけに限ったことなのか。それとも水面下で広域に広がっているのか。どのような経緯で書類が流出して、どう使われたのか。わたしは事件の深層に迫った。

◆舞台は2020年9月の真鶴町長選

10月26日、真鶴町の松本一彦町長は、記者会見を開き、みずからが関与した「不正選挙」の手口を説明して謝罪し、辞任を表明した。

発端は、1年ほど前の2020年9月にさかのぼる。真鶴町で町長選挙が行われた。この町長選には、現職で3期目をめざす宇賀一章(68)氏のほか、新人の北沢あきお氏と松本一彦(54)氏の3人が立候補した。しかし、事実上、現職の宇賀氏と新人の松本氏の一騎打ちだった。

松本氏は、出馬までは真鶴町の役場に町民生活課長として勤務していた。職員を辞職して町長選に挑んだのである。投票結果は次の通りだった。

松本一彦: 2,812票

宇賀かずあき:1,673票

北沢あきお: 78票

◎出典 http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/soumubosai/senkyokanri/r2chouchousenkyo

新人の松本氏が現職町長に圧勝したのである。

この選挙では、元神奈川県知事の松沢成文氏が選挙戦初日から松本候補の応援に入った。(https://www.youtube.com/watch?v=E_baKYbhGco&t=328s)

松本氏の事務所には、牧島かれん衆議院議員、島村参議院議員、松沢しげふみの3氏による「祈 必勝」の文字が入ったメッセージが張り出された。松本氏の当選は、ひとつには幅広い人脈を使って、活発な選挙活動を展開した結果だったが、別の勝因もあったようだ。

◆選挙人名簿で有権者のターゲットを絞る

この町長選に挑むために松本氏は、真鶴町の選挙管理委員会から選挙人名簿を盗み出していたのである。選挙人名簿は合理的な選挙戦略の格好の道具になるからだ。

地方自治体の選挙から国政選挙まで、立候補者が自分の推薦者名簿を作成することは当たり前に行われている。日頃の議員活動や「票読み」をしながら、支援者と思われる人を推薦者一覧に登録する。それ自体は、違法行為でもなんでもない。政党を問わずにあたりまえに行われていることである。

しかし、推薦者一覧は、投票権がある全住民を把握しているわけではない。従って選挙戦に突入して、議員の選挙事務所が「電話」を使ったローラー作戦を展開してみると、住民登録がなく、選挙権を有していないひとに行き当たることも少なくない。

こうした状況の下で、仮に選挙人名簿が手に入れば、議員の選挙事務所は、住民のうちだれに投票権があるかを即座に把握することができる。その結果、有権者だけにターゲットを絞った合理的な選挙活動が可能になる。選挙が短期決戦になればなるほど、選挙人名簿は威力を発揮する。

余談になるがこれに類似した手口は、実は2021年10月31日に投票が行われた衆院選でも発覚している。「FLASH」(10月26日)(https://smart-flash.jp/sociopolitics/161395/1)は、「立憲民主党・篠原豪氏 横浜市民の署名簿を自らの政治活動に不正流用! 元秘書が明かす“手口”」と題する記事を掲載した。「カジノの是非を決める横浜市民の会」が集めた約19万筆のIR反対の署名簿の一部を使って、「票読み」をしていたというのだ。

IRに反対するひとは、反自民の傾向があるわけだから、立憲民主党にとって署名簿は、格好の選挙道具になる。

◆松本一彦町長が選挙人名簿をコピー

朝日新聞(10月27日、電子)は、26日に行われた松本町長の謝罪会見を次のように報じている。

「会見での説明によると、松本町長は町民生活課長だった昨年2月ごろ、本庁舎の職員の引き出しから倉庫のかぎを取り出し、別棟の倉庫にあった選挙人名簿を持ち出した。他の職員がいない夜間に庁内のコピー機を使い名簿をコピーしたという。」

わたしがこの事件を知ったのは、松本市長が記者会見を開く1週間ほど前である。わたしは、事件を告発した真鶴町の元町議会議員・森あつひこ氏から、告発に至る事情を聞いた。

告発の発端は、松本氏が圧勝した町長選から1年後、2021年9月に行われた真鶴町議選だった。森氏は再選を目指して出馬することにした。森氏は、再選されるのを確信していた。自分の当選を楽観視していたのだ。

この時期に森氏は、松本町長から電話で奇妙な打診を受けた。森氏が言う。

「自分が町長選挙で使った時の推薦人名簿があるので提供したいと言ってきました。わたしだけではなく、他の候補にもそれを提供しているとのことでした。推薦者名簿であれば、違法ではないので、わたしは承知しました。もっともあまり役に立つと思っていませんでしたが。町長の言葉通り、わたしのもとに大きな封筒が届きました。それを届けたのは、なぜか町の選挙管理委員会事務局長である尾森正氏でした。わたしは推薦人名簿など使わなくても、当選できると思ったので、礼儀上、受け取ったものの中身を確認せずにそのまま放置しました」

松本町長が、「推薦人名簿」の提供を申し出たのは、森氏に「恩を売る」ことで、議会運営を優位に進める体制を構築しようという意図があった可能性が高い。「派閥」の形成の布石だったのではないか。実際、この資料は、森氏だけではなく他の2人の候補にも提供されていた。

しかし、この選挙で森氏だけが落選した。結果は、次の通りである。

当選 青木 たけし 534票

当選 田中 しゅんいち 526票

当選 岩本 かつみ 475票

当選 海野 弘幸 368票

当選 黒岩 のり子 351票

当選 高橋 あつし 330票

当選 天野 まさき 325票

当選 村田 ともあき 281票

当選 山下 あみ 272票

当選 木村 いさむ 263票

加藤 りょう 255票

森 あつひこ 156票

北沢 あきお 27票

島内 かずき 26票

落選後、森氏は選挙管理委員会の尾森事務局長が届けた封筒を開いてみた。そして中身が推薦人名簿ではなく、真鶴町の選挙管理委員会に保存させている選挙人名簿だったことを知ったのである。さらに別の3種類の書面も入っていた。「転出決定者一覧表」、「死亡者一覧表」、「職権消除者一覧表」である。これらは住民基本台帳である。

書面が網羅しているデータの登録日は、いずれも「平成31年4月7日~令和3年6月30日」である。つまり町議選の直前に、選挙人に関する最新データがプリントアウトされ、複数の候補者にばら撒かれたことになる。

◆事件告発の背景に選挙管理委員会に対する不信感

町議会選挙で当選した10人のうち、現職と元職が1位から8位を占めた。9位の山下あみ氏と10位の木村いさむ氏が新人だった。

森氏は、2人には真鶴町での生活実態がないとして、2人の当選の無効を申し立てた。選挙管理委員会は、それを受理した。

これに対して木村氏は、わたしの取材に対して「5月に真鶴に転入した。生活実態もある」と話している。また 山下氏も、「今年の春に真鶴に転入した。生活実態もあり根も葉もないこと」と話している。

その後、10月14日の午後9時ごろに、森氏は尾森事務局長から電話を受けたという。その中で、尾森氏は、次のような趣旨のことを言ったという。木村勇議員は、居住実態があるので、「白」で決まりだが、山下亜美議員は、「黒」だ。森氏は次点で落選したのではないから、当選無効を申し立てても「繰り上がり」で議員にはなれない。マスコミに騒がれて、かえって損をするとも付け加えたという。

この言葉を聞いたとき、森氏は選挙管理委員会が選挙結果をコントロールしているのではないかと疑ったという。その真実性はともかくとして、これが不正選挙の手口を告発するに至った引金である。

◆国際監視団の導入を

議会制民主主義の歴史が浅い地域、たとえば中央アメリカや南アメリカの国々は、国政レベルの選挙では、必ず国際監視団を入れて「不正選挙」を厳重に監視する。小選挙区制の下で、民主主義が劣化した日本では、そろそろ国際監視団の導入を検討する時期に来ているのではないか。真鶴町の事件が本当に一地方だけの問題なのか、再考する必要がある。

真鶴で発覚した「不正選挙」のメソッドが、アメーバーのように広がっている可能性もある。

もしそうであれば、「政権交代」など絶対に起こり得ないのである。

真鶴町は、関係者の処分について、「第3者委員会を設置して、事実関係を調査して、処分を決めたい」と話している。また、尾森氏と松本町長からはコメントがなかった。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

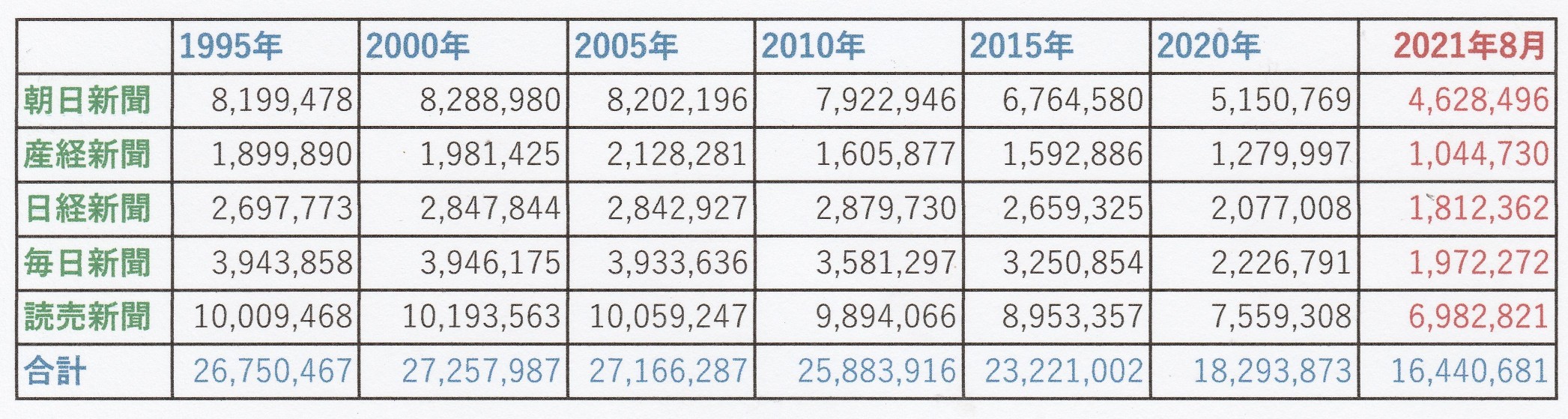

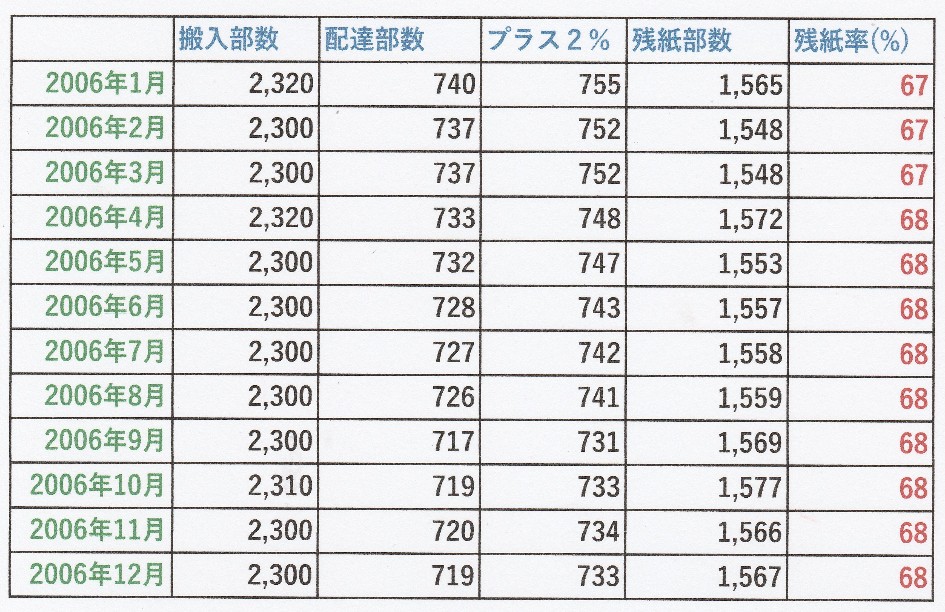

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu