広島県知事の湯崎英彦さん。平和記念式典での挨拶はそれなりに素晴らしい。県政については詳しく事情をご存じ一部の左翼の方でもすっかり湯崎さんに心酔しておられた方もいらっしゃいます。だが、特に4期目に入り、暴走ぶりは目に余るものがあります。

そして、その弊害がいま、噴出しています。知事が独断で決めたような肝いり事業、そして、肝いり人事の失敗は明らかになりつつあります。そして、それにもかかわらず、ストップがかからない。ここが問題です。特に、「教育」ではそれが目に余ります。米山隆一元新潟県知事の言葉をお借りすれば「万辞に値する」状況です。

◆知事肝いり、平川教育長の醜態

何度もお伝えしていますが、平川理恵・教育長は湯崎知事が2018年に一本釣りしてきた方です。当初は、マスコミも平川教育長を改革者として天まで持ち上げていました。

しかし、現実には、人員不足で苦しんでいる現場をさらに振り回した挙句、京都や大阪の企業・NPO、東京の作家など、お友達のお金儲けのための事業をわざわざつくる(官製談合事件)など、お粗末なものでした。挙句の果てに、ご自身の疑惑調査のために県費で弁護士に大金を支払う始末です。

そもそも、人脈をお金儲けのために使うのは当然である経済界の思考のままのリクルート出身の平川氏を教育長に任命し、数々の不祥事が明らかになった今も罷免しない湯崎知事の責任は重大です。ここまでくると罷免できないのはなにか後ろ暗い理由が知事にあるのではないか?と疑ってしまうほどです。

◆叡啓大学定員割れ

知事肝いり事業の一つが、公立大学法人叡啓大学です。広島駅近くに2021年度に開設されました。同大学は廃校になった私立大学を「居抜き」する形で「22世紀型大学」としてスタートしました。しかし、2023年、設置3年目で入学希望者が定員を割ってしまいました。また、留学生も伸びず、予 定に届きませんでした。

広島県は全国でも最悪クラスの人口流出県です。そもそも、私立大学が廃校になるような状況で、新たに大学をつくっても、その轍を踏むのは目に見えていました。

留学生受け入れと言っても、いまや、世界中に競争相手の大学が多くあります。日本で一定程度、世界の中で地位が確立しているのは東大と京大くらいです。しかも、ご承知の通り、東大も京大も昔に比べればずいぶんとランクは落ちています。そんな状況で留学生を目当てにしても成功しないのは当たり前です。

こうした中、兵庫県が既存の県立大学に 3 年以上住んでいる兵庫県民を対象に大学院まで所得制限なしで完全 無償化をすると発表しました。もちろん、兵庫県の斉藤知事は維新の吉村大阪府知事の元腹心で、新自由主義的な方です。それでも、広島県のように新しい大学をわざわざつくるよりはマシです。

◆中高一貫・叡智学園、いじめ被害者が転校

瀬戸内海に浮かぶ大崎上島には、やはり知事と平川教育長の肝いりで、中高一貫の叡智学園が2019年度から開校しました。グローバルな人材を育てる!という触れ込みでした。

ところが、開口早々、いじめ事件が発生しました。新品の下着を被せられるというひどい事件です。そして、なんと、被害者の方が転校に追い込まれたというのです。

平川教育長は、ハラスメントを許さないということを就任当初おっしゃっていたのにこの有様。しかも、転校したのは被害者。グローバルどころか、日本的な結末です。

そもそも、グローバルな人材育成を公立学校でやるのが妥当なのか? 理念自体は立派だが、それは私立学校か、あるいは国策として国立でやるべき範疇ではないのか?そもそも、グローバルな人材を育成したら、県費で育成した人材が広島から出て行ってしまいますけど、それでいいのでしょうか?

様々な疑問点があったのですが、当時も今も知事に批判的な県議もほとんどいない中、ほぼフリーパスで通ってしまいました。

こんな学校をつくるくらいなら、広島県内では全国同様、正規の先生が足りずに困っているのだから、正規の先生を増やすなどすべきではなかったでしょうか?

「叡智学園や叡啓大学を廃校にし、談合や浪費に明け暮れる平川教育長をクビにして浮いたお金を一般校や小規模校のためにまわすべし」(60代女性)というご意見は正論です。

◆ショボすぎる給食業者支援策

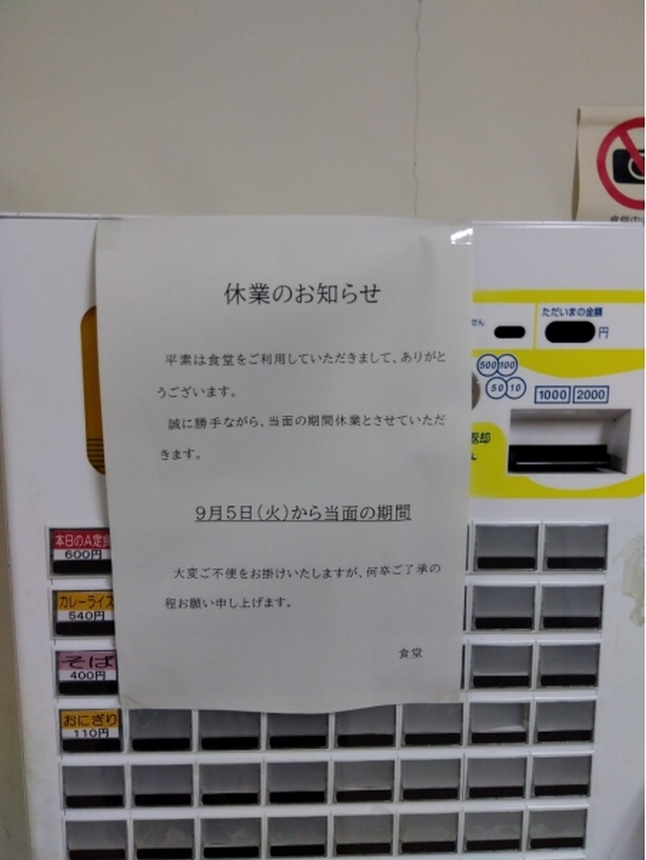

一方、こうした中、既報の通り、給食会社「ホーユー」破綻で広島県立・広島市立高校でも給食が停止し、大混乱となっています。

同社社長の複数のマスコミへのコメントが事実とすれば、広島では給食の落札価格は全国相場の半分だった、とのことです。同社は県などに単価の引き上げを求めたそうですが、けんもほろろな対応だったそうです。

なお、「物価高騰に伴う支援制度を利用すればよかったではないか?」という指摘もありますが県の支援制度を紹介されたそうですが、これは使い物になりません。一食当たり30円の補助です。卵価格を筆頭に原材料がまさに暴騰し、労働者の賃金も引き上げなければならない中で、30円くらい補助されても雀の涙です。従業員に係る負担が増えるだけです。

抜本的に単価を引き上げるとともに、労働者も生活できるような賃金を保障するなど入札制度改革(公契約条例も含めて)をすべきです。そもそも、なんでもかんでも民間委託が正しかったのか?そこの検証が必要です。

◆あきらめず、現知事・無投票県議への対抗馬を ── ヒロシマ庶民革命をいまこそ

こうした 暴走する湯崎知事(と平川教育長)の特に教育行政。県議会もチェック機能を失っている中でどうすればいいのか?

すでに、平川教育長については住民有志が訴訟で無駄遣いをしたお金を県に返すよう求めています。

また、給食停止騒ぎは県議会も直撃しました。なんと県議会も「ホーユー」の運営だったそうです。「ホーユー事件」で自分たちの昼食が消えたことで、議員たちの目も覚めれば、と思います。ガツンと声を上げていくしかない。

その上で、今の湯崎知事の県政を根本から変えることです。知事への庶民派の対抗馬をつくること。そして、県議選でも無投票の選挙区に現職への庶民派の対抗馬を出すことです。

筆者は2025年11月の広島県知事選挙へ向け、「あなたの手に政治を取り戻し、広島の水と食べ物、福祉・介護・医療、教育、住まい、交通、そして働くあなたを守る「ヒロシマ庶民革命」」を呼び掛けています。県民や現場で苦しむ人々を苦しめる湯崎英彦知事と平川理恵教育長から、広島県政を取り戻す。そのために、広島県知事選に手を上げたい方、また広島県議選に手を上げたい方は筆者までご連絡いただければ幸いです。

▼さとうしゅういち(佐藤周一)

元県庁マン/介護福祉士/参院選再選挙立候補者。1975年、広島県福山市生まれ、東京育ち。東京大学経済学部卒業後、2000年広島県入庁。介護や福祉、男女共同参画などの行政を担当。2011年、あの河井案里さんと県議選で対決するために退職。現在は広島市内で介護福祉士として勤務。2021年、案里さんの当選無効に伴う再選挙に立候補、6人中3位(20848票)。広島市男女共同参画審議会委員(2011-13)、広島介護福祉労働組合役員(現職)、片目失明者友の会参与。

◎Twitter @hiroseto https://twitter.com/hiroseto?s=20

◎facebook https://www.facebook.com/satoh.shuichi

◎広島瀬戸内新聞ニュース(社主:さとうしゅういち)https://hiroseto.exblog.jp/