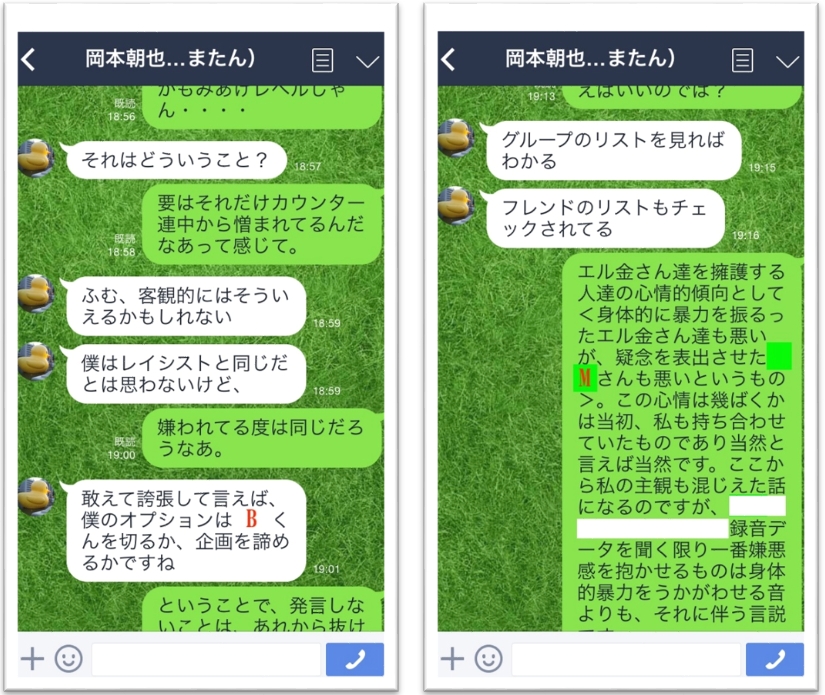

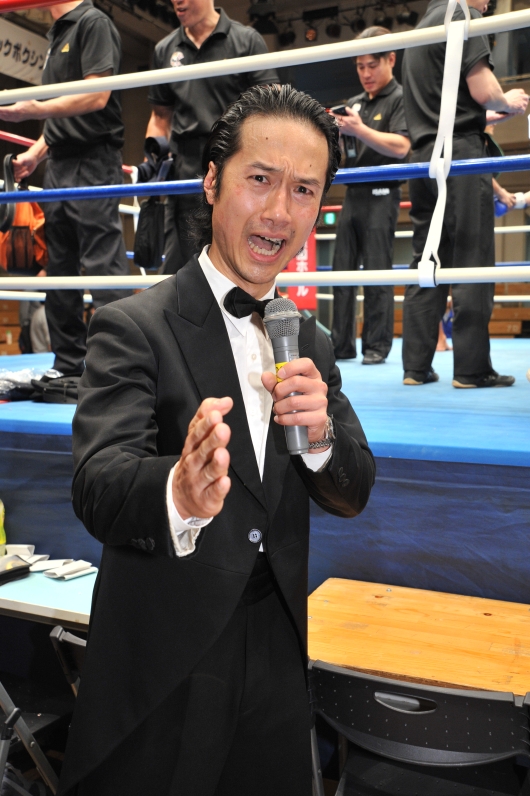

宮沢和史さん(2016年10月2日熊本「琉球の風~島から島へ~2016」にて) 気取らない、威張らない、爽やか。元THE BOOMの宮沢和史さんだ。彼は昨年1年間体調不良で、ステージで歌う活動を「休養」していた。それでも震災後の昨年10月2日熊本で行われた「琉球の風」に駆けつけて「今日だけはどんなことがあっても歌わせてくださいと僕のほうからお願いしました!」と全国のファンには極秘(?)で「島唄」を熱唱してくれた。

一昨年は顔色がさえず、体が辛そうだった。本人曰く「ヘルニアで動くのも苦しい」状態だったそうだ。昨年はずいぶん元気になっていて、ご本人も「だいぶ元気になりましたよ。ステージで歌わないのが休養になったみたいですね」と明るく話してくれた。それでもまだ指のしびれがとれることはないとのことだった。

◆宮沢和史さんが「島唄」に込めた想い

4月1日付朝日新聞デジタルより 4月25日から防衛局による「辺野古の海破壊行動」が激化しているが、それに対するささやかな抗議として、宮沢さんの「島唄」にまつわる逸話をご紹介する。

以下は4月1日付の朝日新聞デジタル に掲載された記事からの抜粋だ。

沖縄の音階と三線(さんしん)を全国に広めた「島唄」。ラブソングのように聞こえる歌に込められた本当の意味は?

「THE BOOM」のボーカリスト、宮沢和史さん(51)は山梨県出身。沖縄音楽の魅力にとりつかれたきっかけは、1989年のデビューから間もない頃、土産にもらった沖縄民謡のカセットテープだった。 「バブルの空気に居心地の悪さを感じて、日本から世界へ発信できる音楽を探していたとき、大地につながりをもつ沖縄民謡に日本の原風景を感じたんです」

90年、アルバムのジャケット撮影のため、初めて沖縄の土を踏む。翌年には沖縄県糸満市のひめゆり平和祈念資料館を訪れ、ひめゆり学徒隊生存者の話を聞いた。住民を集団自決に追いやったものに対してだけでなく、沖縄戦に無知だった自分自身にも腹が立った。人々が息絶えたガマ(洞窟)の中に自分もいるような恐怖を覚え、資料館の外へ出ると、さとうきびが静かに風に揺れていた。

宮沢さんは振り返る。「牧歌的な光景と、その下で行われた殺戮(さつりく)とのギャップが信じられなかった」伝えなければと思った。自分には音楽がある。「体験を話してくれた方に恥ずかしくない曲を作ろう」。そう考えて一気に書き上げたのが「島唄」だ。

「ウージ(さとうきび)の森であなたと出会い ウージの下で千代にさよなら」。単純に恋の始まりと終わりを描いたとも取れる一節は、ガマの中で自決した二人の幼なじみの男女をイメージしているという。「レ」と「ラ」がない琉球音階で作られた曲の中で、このフレーズだけは通常の西洋音階にした。「何が誰がそんな状況に追い込んだのかを思うと、沖縄の音階はつけられなかった。ヤマトの音階にした」

◆今年も9月に熊本「琉球の風」で「島唄」を

私は沖縄の知人から聞いて、「島唄」に込められた意味を知ってはいたけれども、上の記事にある通り、宮沢さんご自身がそのことを語るようになったのは21世紀に入って以降で、それまではメロディー、歌詞ともに卓抜した名曲として世界にも広がっていた。

さて、肝心の「島唄」であるが下記が、ほぼ宮沢さんの意図に近いだろうと思う。巧みの技である。パッパラパーのバブル時代でもこの歌詞には抵抗を感じる人が多くはなかっただろう。しかし表の歌詞を翻せば、これはまがうことなき「反戦歌」だ。しかも琉球(沖縄戦)から、大日本帝国の暴虐を撃つ視点には勇気も要ったに違いない。だから宮沢さんは今も大枠で「島唄」の歌詞を語ることはあるけれども、この時代状況に対する発言は極めて慎重だ。それでいい。彼はこれだけ大きな仕事をやってのけたのだから、「島唄」をクースー(泡盛の古酒の意)のごとく、磨き上げていってほしい。今年も9月には熊本の「琉球の風」で「島唄」を聴くのが楽しみだ。

「島唄」を歌う宮沢さん(2016年10月2日熊本「琉球の風~島から島へ~2016」にて)

沖縄で続く中央政府の暴虐に対して「島唄」の歌詞を送る。

でいごの花が咲き 風を呼び 嵐が来た

(1945年春、でいごの花が咲く頃、米軍の沖縄攻撃が開始された。)

でいごが咲き乱れ 風を呼び 嵐が来た

繰り返す 哀しみは 島わたる 波のよう

ウージの森で あなたと出会い

ウージの下で 千代にさよなら

島唄よ 風にのり 鳥と共に 海を渡れ

島唄よ 風にのり 届けておくれ わたしの涙

でいごの花も散り さざ波がゆれるだけ

ささやかな幸せは うたかたぬ波の花

ウージの森で 歌った友よ

ウージの下で 八千代に別れ

島唄よ 風に乗り 鳥とともに 海を渡れ

島唄よ 風に乗り 届けておくれ 私の愛を

海よ 宇宙よ 神よ 命よ

このまま永遠に夕凪を

島唄よ 風に乗り 鳥とともに 海を渡れ

島唄よ 風に乗り 届けてたもれ 私(わくぬ)の涙(なだば)

島唄よ 風に乗り 鳥とともに 海を渡れ

島唄よ 風に乗り 届けてたもれ 私(わくぬ)の愛を

VIDEO

◎[参考動画]島唄 本当の意味(kesigomuify2010年5月22日公開)

▼田所敏夫(たどころ としお)

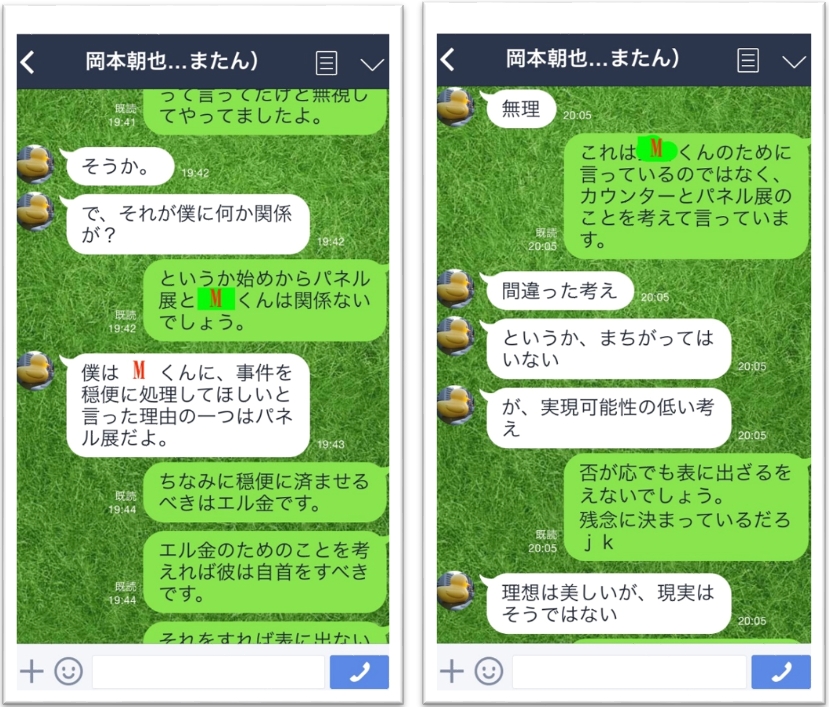

『島唄よ、風になれ! 「琉球の風」と東濱弘憲』(「琉球の風」実行委員会=編)

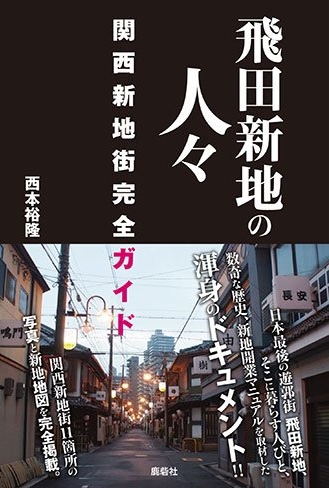

日本最後の遊郭飛田新地、そこに暮らす人びと、数奇な歴史、新地開業マニュアルを取材した渾身の関西新地街完全ガイド!

日本最後の遊郭飛田新地、そこに暮らす人びと、数奇な歴史、新地開業マニュアルを取材した渾身の関西新地街完全ガイド!