黒薮哲哉

古くて新しい社会問題──「押し紙」問題を検証するインターネットの番組が5月28日、午後7時30分から、生配信される。タイトルは、「新聞『押し紙』のヤミ」。レイバーネットTVが企画した番組で、出演者は次の通りである。

出演者:黒薮哲哉(フリージャーナリスト、「メディア黒書」主宰)

岩本太郎(ライター、週刊金曜日)

中川紗矢子(元毎日新聞記者、イギリス在住/オンライン)

アシスタント:馬場朋子

放送日 2025年5月28日(水)19:30~20:40(70分放送)

・視聴サイト https://www.labornetjp2.org/labornet-tv/216/

(YouTube配信 https://youtube.com/live/mKSHrurEzXs?feature=share)

企画の発端は、レイバーネットTVによると、昨年末に同事務所宛てに「一枚のFAXが届いた」ことである。「送り主は「読売新聞東京本社管内 読売新聞販売店 店主有志一同」。『34店を代表してやむにやまれずお伝えします』の書き出しで、『読売新聞の予備紙(押し紙)率が40%を超えていて、その負担に耐えきれず倒産、破産とともに一家離散などの悲劇が各所で生まれている。事実を知らせ世論喚起をしてほしい』という内容だった」。

番組の詳細については、次のURLを参考にしてほしい。

http://www.labornetjp.org/news/2025/0528kokuti

◆「押し紙」は一部も存在しないという立場を取ってきた新聞各社

ちなみに日本新聞協会をはじめ、新聞各社は、「押し紙」は一部も存在しないという立場を取ってきた。たとえ残紙があっても、それは販売店が自発的に購入した新聞であるから予備紙に該当し、新聞社が押し売りしたものではないという主張である。

とりわけ読売新聞の代理人を務めている自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士は、20年来この考えに固執していて、法廷でも、堂々とこの主張を繰り返してきた。

たとえば、読売が『週刊新潮』に対して起こした裁判の中で、喜田村弁護士は、当時の宮本友丘専務に次のように証言(2010年11月16日、東京地裁)させている。

喜田村弁護士:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所にご説明ください。

宮本:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。

喜田村弁護士:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。

宮本:はい。

喜田村弁護士:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。

宮本:はい。

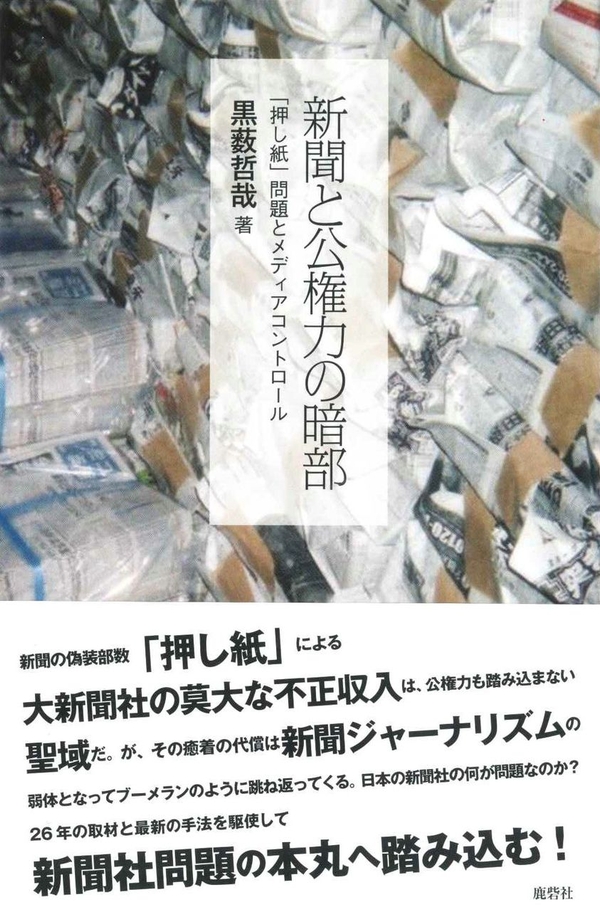

2012年7月6日には、元販売店主の家屋を仮差押えするなどの行為にも及んでいる。(下写真参照)

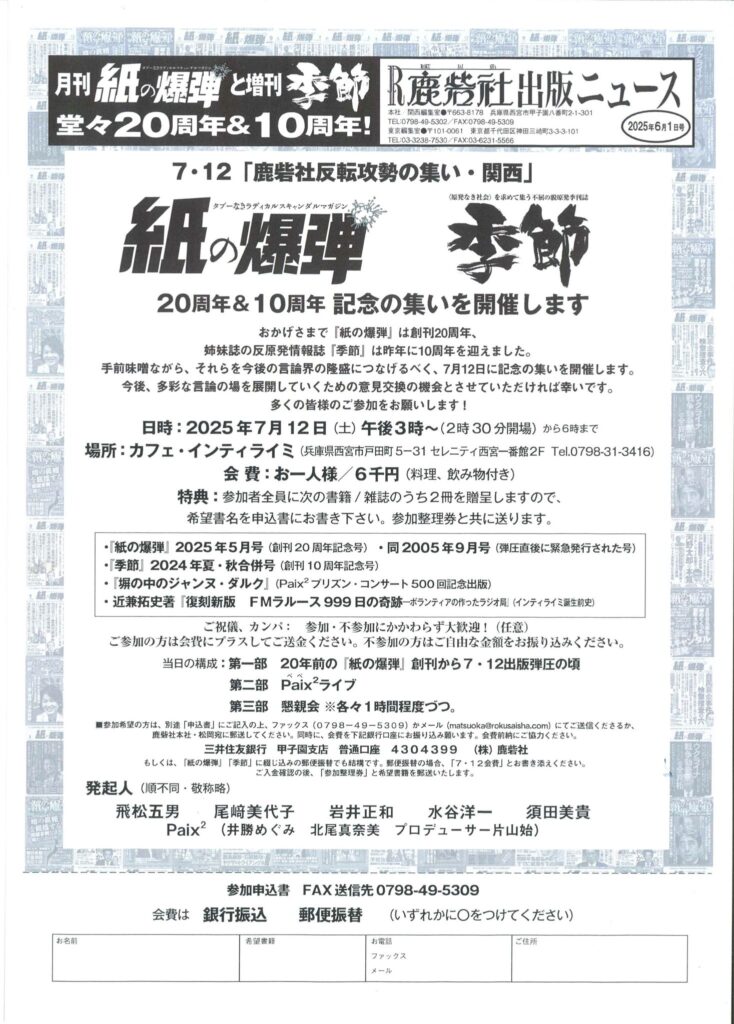

※本稿は黒薮哲哉氏主宰のHP『メディア黒書』(2025年5月20日)掲載の同名記事を本通信用に再編集したものです。

▼黒薮哲哉(くろやぶ・てつや)

ジャーナリスト。著書に、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)、『ルポ 最後の公害、電磁波に苦しむ人々 携帯基地局の放射線』(花伝社)、『名医の追放-滋賀医科大病院事件の記録』(緑風出版)、『禁煙ファシズム』(鹿砦社)他。

◎メディア黒書:http://www.kokusyo.jp/

◎twitter https://twitter.com/kuroyabu