JR常磐線が全線再開した3月14日。冷たい雨が降り続く中、JR常磐線・双葉駅ホームの一角で行われた囲み取材。記者クラブメディアに混じって内堀雅雄福島県知事や赤羽一嘉国交大臣に質問しながら、私は一方の耳を、駅舎の外から雨音に負けじと聞こえてくる怒鳴り声に集中させていた。怒鳴り声は、華やかな式典のすき間をぬうように、しかし、はっきりと聞こえた。

「オリンピックはんたーい!」

たった1人でマイクを握り、大手メディアに黙殺されながらも抗議の声をあげていた人こそ、「希望の牧場・ふくしま」(浪江町)の吉沢正巳さんだった。事前に「今日は大きな音は出せないな」と言っていたが、十分な音量だった。

JR常磐線・双葉駅前で抗議行動をした「希望の牧場・ふくしま」の吉沢正巳さん。常磐線全線再開の先にある〝復興五輪〟強行について「玉砕だ」「皆でお陀仏だ」と怒りを口にした

JR常磐線・双葉駅前で抗議行動をした「希望の牧場・ふくしま」の吉沢正巳さん。常磐線全線再開の先にある〝復興五輪〟強行について「玉砕だ」「皆でお陀仏だ」と怒りを口にした

吉沢さんは午前8時すぎには双葉駅前の駐車場に街宣車を停め、牧場の写真や「福島を忘れるな」などの横断幕を広げて静かに抗議の意思を表明していた。手には「カウテロ」、「コロナ爆弾」「2020五輪返上」と書かれた赤い〝時限爆弾〟。不謹慎だと叱られかねない表現ではあるが、そこには原発事故から9年間、闘ってきた吉沢さんなりの強い想いがあった。その前日、電話で次のように話していた。

「大勢集まっているマスコミに対して『オリンピックは玉砕だ』と訴えたいんだ。延期や中止ではなくて〝玉砕〟のコースを歩んでいるとね。安倍晋三首相やその取り巻きは何がなんでも五輪を開催するという事で突き進んでいるけれど、世界からは『1人で勝手にやったら?』という話になると思うよ。無理にやれば玉砕。あの戦争の頃と同じですよ」

「もはや〝五輪玉砕〟だよ。ここまで来ると止めようが無くて、開催に向けて神がかっている。だいたい、皆も映画『Fukushima 50』を観て感動なんかしちゃってるくらいだからね。皆で〝復興五輪〟に突入するしか無いんだよ。それで、世界を巻き込んで皆でお陀仏だ。今まで震災も原発事故も他人事だと思っていた人たちにも降りかかって来るんだよ。皆で仲良くお陀仏さ。一億総玉砕。歴史は繰り返すんだよ。安倍晋三のルーツは岸信介だからね」

一見、とっぴで乱暴な物言いだが、事態は吉沢さんの言葉を笑って聞き流せないところまで来ている。今月の双葉町は〝復興ラッシュ〟の真っ只中である事が、その1つだ。

3月4日に避難指示が部分解除され、駅周辺の通行規制が緩和された。7日には常磐自動車道・常磐双葉インターチェンジがオープン。14日にJR常磐線の運行が再開され、双葉駅を含む全ての駅で乗り降りが可能となった。そして、26日には〝復興五輪〟の露払いとも言える聖火リレーが行われる。

当初、福島県内の聖火リレーには双葉町は含まれていなかったが、まるで聖火リレーを実施するためであるかのように避難指示が部分解除され、福島県の実行委員会で聖火リレーへの追加が決められた。赤羽国交大臣は沖縄タイムス記者の質問に対し「安全をないがしろにして、東京オリパラにあわせたというのは全くの事実誤認。そういった事は全く無いという事だけははっきりと申し上げておきたい。被災者一人一人の生活をないがしろにしているような、そんな想いで私はここに関わって来たわけでは無いと政治家生命をかけて断言したい」と気色ばんで見せたが、ではなぜ、避難指示解除日を今月末に設定しなかったのか。その疑問には誰も答えない。

双葉駅での「特急列車出迎え式」に出席した赤羽一嘉国交大臣(右から二番目)。聖火リレーのために安全を無視して全線再開をするのではないかとの質問に「政治家生命をかけて事実誤認だと断言する」と声を荒げた

双葉駅での「特急列車出迎え式」に出席した赤羽一嘉国交大臣(右から二番目)。聖火リレーのために安全を無視して全線再開をするのではないかとの質問に「政治家生命をかけて事実誤認だと断言する」と声を荒げた

赤羽一嘉国交大臣(右)と内堀雅雄福島県知事(左)

赤羽一嘉国交大臣(右)と内堀雅雄福島県知事(左)

◆負けると分かっていても反対できない空気

吉沢さんと話をしていると思い出す言葉がある。

2016年9月、福島復興局で行われた今村雅弘復興大臣(当時)の囲み取材。「そもそも、これだけ放射能汚染が酷い帰還困難区域を除染して、人が住めるようにする事など出来るのでしょうか?」という筆者の問いに、今村大臣はこう答えたのだった。

「出来るか出来ないかじゃないんです。とにかくやるんだ、という事です」

そこには理路整然とした理論や裏付けなど無い。あるのは精神論のみ。まるで戦時下のような精神性は、今回の〝復興五輪〟や聖火リレーも同じだ。橋本聖子五輪担当大臣は国会で「延期はあり得ない」と答弁し、安倍晋三首相や菅義偉官房長官も「予定通りの実施」を強調する。

日本オリンピック委員会(JOC)理事の山口香氏が朝日新聞の取材に対し「コロナウイルスとの戦いは戦争に例えられているが、日本は負けると分かっていても反対できない空気がある。JOCもアスリートも『延期の方が良いのでは』と言えない空気があるのではないか」などと延期をするべきと答えているが、それに対しても、JOCの山下泰裕会長は「いろいろな意見があるのは当然だが、JOCの中の人が、そういう発言をするのは極めて残念」(朝日新聞)と不快感を示した。もはや五輪開催に異を唱えるのは〝非国民〟であるかのような空気。それを吉沢さんは「玉砕」という言葉で表現しているのだ。

吉沢さんは昨年暮れ、渋谷スクランブル交差点を見下ろすようにマイクを握り、道行く人々に語りかけていた。

「東北の福島県がこの東京の電力を支えているにもかかわらず、私たちは放射能差別の眼を向けられています。福島県の農産物が売れない。そういう差別は今なお根深く続いております。私たちは、東京オリンピックを心から喜べる状態ではありません。東京五輪を応援する気分にはなりません。オリンピックなんか勝手にやってください。オリンピックなんか東京の、大都会のエゴの極限の姿ではないだろうか。私たちには関係ない!」

怒鳴るように語る吉沢さんの向こう側では、ファッションビル「渋谷109」のきらびやかなネオンが光っていた。その電気を支えているのは誰かなど、道行く人々は考えまい。

「原発が生み出した電気を使って来た皆の連帯責任だろ!原発が生み出した電力で便利な暮らしを送ってきたんじゃないか!この豊かな大都会は、福島県の電力供給によって今も成り立っているという事を忘れないでいただきたい!」

〝復興五輪〟などと言葉ばかりが躍っているが、その陰で今なお原発事故被害が続いている事を忘れて欲しくないのだ。だから、吉沢さんは渋谷で双葉駅前で声をあげるのだ。

汚染も被曝リスクも、そして新型ウイルスまでも覆い隠すように26日から聖火リレーが始まる。内堀知事は常日頃「光と影の両方を発信したい」と口にしているが、聖火リレーでは福島の「光」ばかりが国内外に伝えられる。聖火は通常、車で次の市町村まで運ばれるが、双葉駅まではランタンの炎をJR常磐線の車両を貸し切って運び、聖火ランナーの持つトーチに点灯される。

そんな「演出」までする聖火リレーが、本当に「福島の光と影」を伝えられるのだろうか。これが、吉沢さんの言う「玉砕」や「皆でお陀仏」の序章で無い事を願うばかりだ。

▼鈴木博喜(すずき ひろき)

神奈川県横須賀市生まれ、48歳。地方紙記者を経て、2011年より「民の声新聞」発行人。高速バスで福島県中通りに通いながら、原発事故に伴う被曝問題を中心に避難者訴訟や避難者支援問題、〝復興五輪〟、台風19号水害などの取材を続けている。記事は http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/ で無料で読めます。氏名などの登録は不要。取材費の応援(カンパ)は大歓迎です。

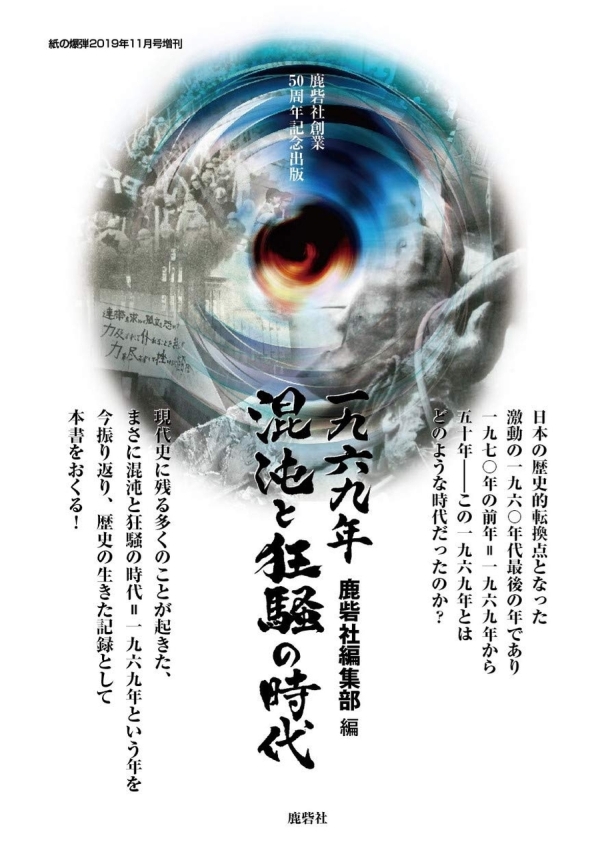

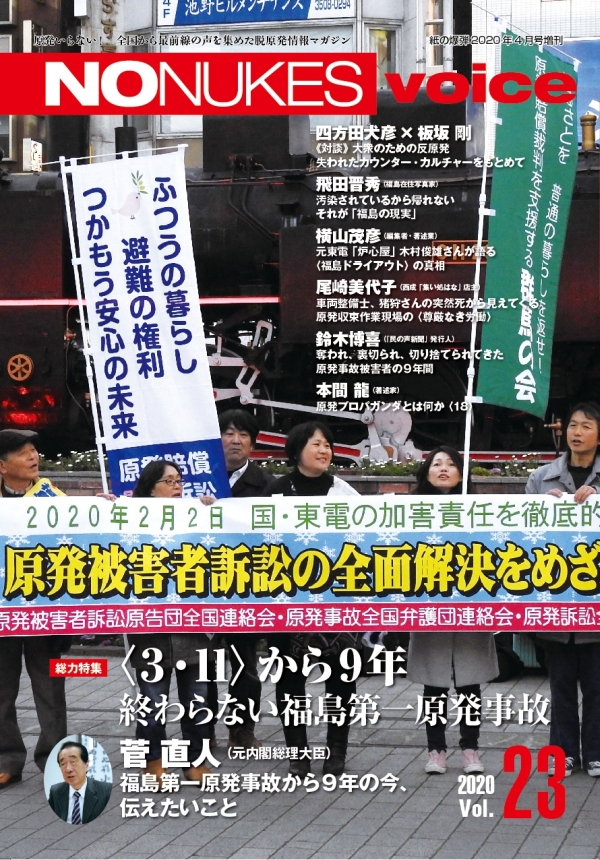

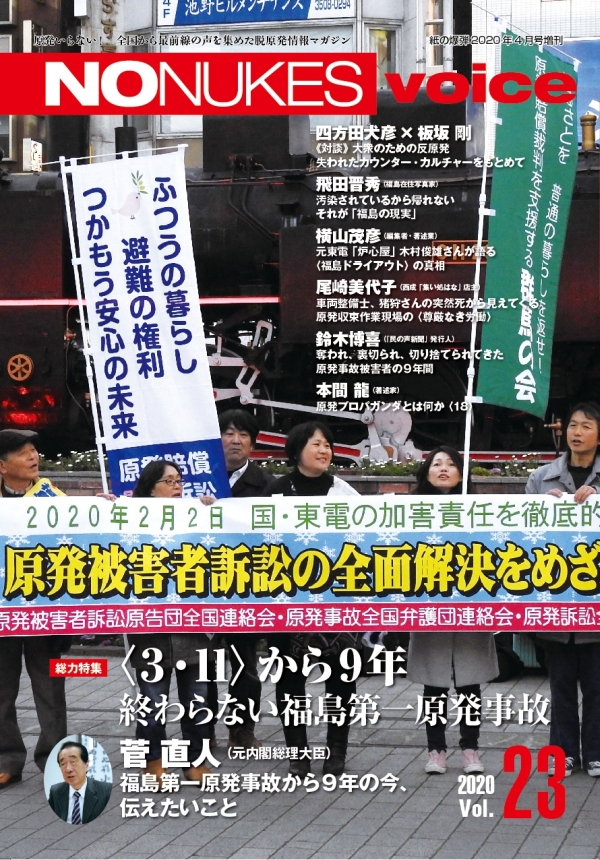

『NO NUKES voice』Vol.23 総力特集〈3・11〉から9年 終わらない福島第一原発事故

『NO NUKES voice』Vol.23 総力特集〈3・11〉から9年 終わらない福島第一原発事故

『NO NUKES voice』Vol.23

紙の爆弾2020年4月号増刊

2020年3月11日発行

定価680円(本体618円+税)A5判/132ページ

————————————————————————————————–

総力特集 〈3・11〉から9年 終わらない福島第一原発事故

————————————————————————————————–

[グラビア]福島原発被災地・沈黙の重さ(飛田晋秀さん)

[インタビュー]菅 直人さん(元内閣総理大臣)

東電福島第一原発事故から九年の今、伝えたいこと

[インタビュー]飛田晋秀さん(福島県三春町在住写真家)

汚染されているから帰れない それが「福島の現実」

[報告]横山茂彦さん(編集者・著述業)

元東電「炉心屋」木村俊雄さんが語る〈福島ドライアウト〉の真相

[報告]尾崎美代子さん(西成「集い処はな」店主)

車両整備士、猪狩忠昭さんの突然死から見えてくる

原発収束作業現場の〈尊厳なき過酷労働〉

[報告]伊達信夫さん(原発事故広域避難者団体役員)

《徹底検証》「原発事故避難」これまでと現在〈7〉

事故発生から九年を迎える今の、事故原発と避難者の状況

[報告]鈴木博喜さん(『民の声新聞』発行人)

奪われ、裏切られ、切り捨てられてきた原発事故被害者の九年間

[対談]四方田犬彦さん(比較文学者・映画史家)×板坂 剛さん(作家・舞踊家)

大衆のための反原発 ──

失われたカウンター・カルチャーをもとめて

[報告]本間 龍さん(著述家)

原発プロパガンダとは何か〈18〉

明らかになる福島リスコミの実態と功罪

[報告]山崎久隆さん(たんぽぽ舎副代表)

「特定重大事故等対処施設」とは何か

[報告]三上 治さん(「経産省前テントひろば」スタッフ)

停滞する運動を超えて行く方向は何処に

[報告]山田悦子さん(甲山事件冤罪被害者)

山田悦子の語る世界〈7〉記憶と忘却の功罪(後編)

[報告]佐藤雅彦さん(翻訳家)

5G=第5世代の放射線被曝の脅威

[報告]渡辺寿子さん(核開発に反対する会/たんぽぽ舎ボランティア)

「日本核武装」計画 米中対立の水面下で進む〈危険な話〉

[読者投稿]大今 歩さん(農業・高校講師)

原発廃絶に「自然エネ発電」は必要か──吉原毅氏(原自連会長)に反論する

[報告]再稼働阻止全国ネットワーク

老朽原発を止めよう! 関西電力の原発と東海第二原発・他

「特重」のない原発を即時止めよう! 止めさせよう!

《関電包囲》木原壯林さん(若狭の原発を考える会)

「5・17老朽原発うごかすな!大集会inおおさか」に総結集し、

老朽原発廃炉を勝ち取り、原発のない、人の命と尊厳が大切にされる社会を実現しよう!

《規制委》木村雅英さん(再稼働阻止全国ネットワーク)

1・24院内ヒアリング集会が示す原子力規制委員会の再稼働推進

女川審査は回答拒否、特重は矛盾だらけ、新検査制度で定期点検期間短縮?

《全国》柳田 真さん(たんぽぽ舎・再稼働阻止全国ネットワーク)

原発の現局面と私たちの課題・方向

《北海道・泊原発》佐藤英行さん(岩内原発問題研究会)

北海道電力泊原子力発電所はトラブル続き

《東北電力・女川原発》笹氣詳子さん(みやぎ脱原発・風の会)

復興に原発はいらない、真の豊かさを求めて

被災した女川原発の再稼働を許さない、宮城の動き

《東電・柏崎刈羽原発》矢部忠夫さん(柏崎刈羽原発反対地元三団体共同代表)

柏崎刈羽原発再稼働は阻止できる

《関電・高浜原発》青山晴江さん(再稼働阻止全国ネットワーク)

関西のリレーデモに参加して

《四国電力・伊方原発》名出真一さん(伊方から原発をなくす会)

三月二〇日伊方町伊方原発動かすな!現地集会

レッドウイングパークからデモ行進。その後を行います。圧倒的結集をお願いいたします。

《九州電力・川内原発》けしば誠一さん(反原発自治体議員・市民連盟事務局次長/杉並区議会議員)

原発マネー不正追及、三月~五月川内原発・八月~一〇月高浜原発が停止

二〇二〇年は原発停止→老朽原発廃炉に向かう契機に!

《北陸電力・志賀原発》藤岡彰弘さん(命のネットワーク)

混迷続く「廃炉への道」 志賀原発を巡る近況報告

《読書案内》天野惠一さん(再稼働阻止全国ネットワーク)

『オリンピックの終わりの始まり』(谷口源太郎・コモンズ)

◎紙媒体版 https://www.amazon.co.jp/dp/B085RRT815/

◎電子書籍版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07RX7H5XQ/

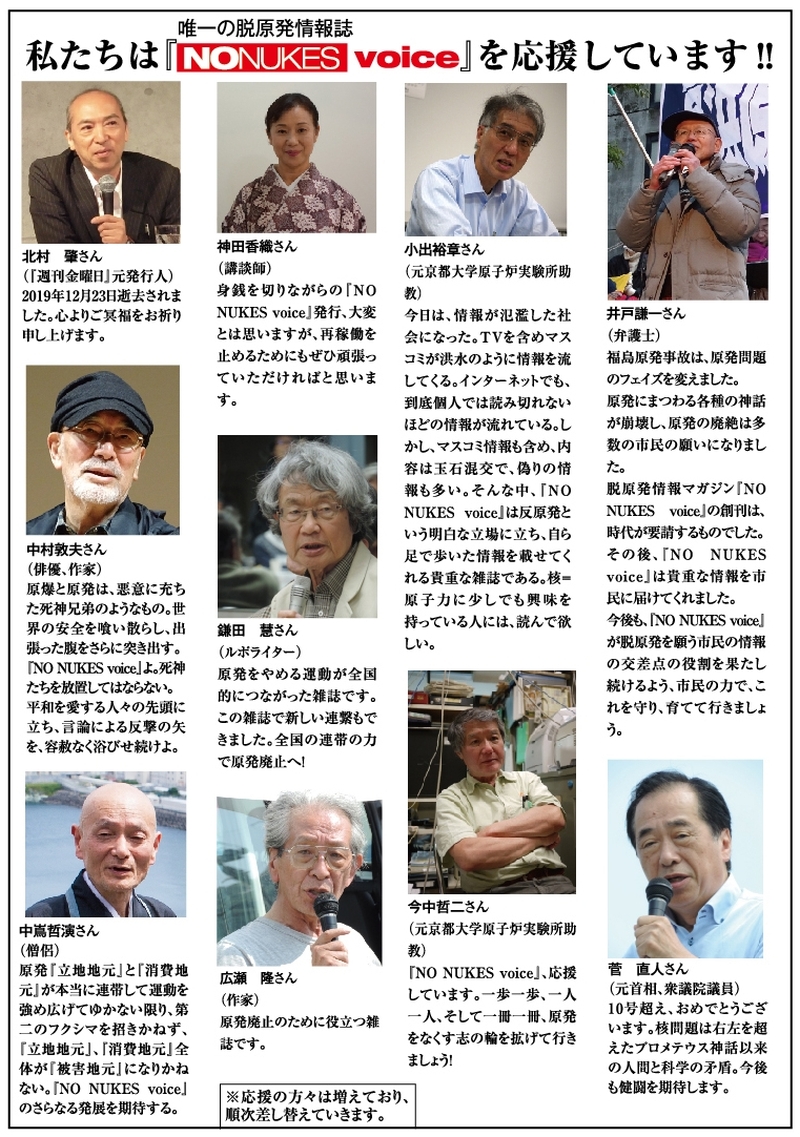

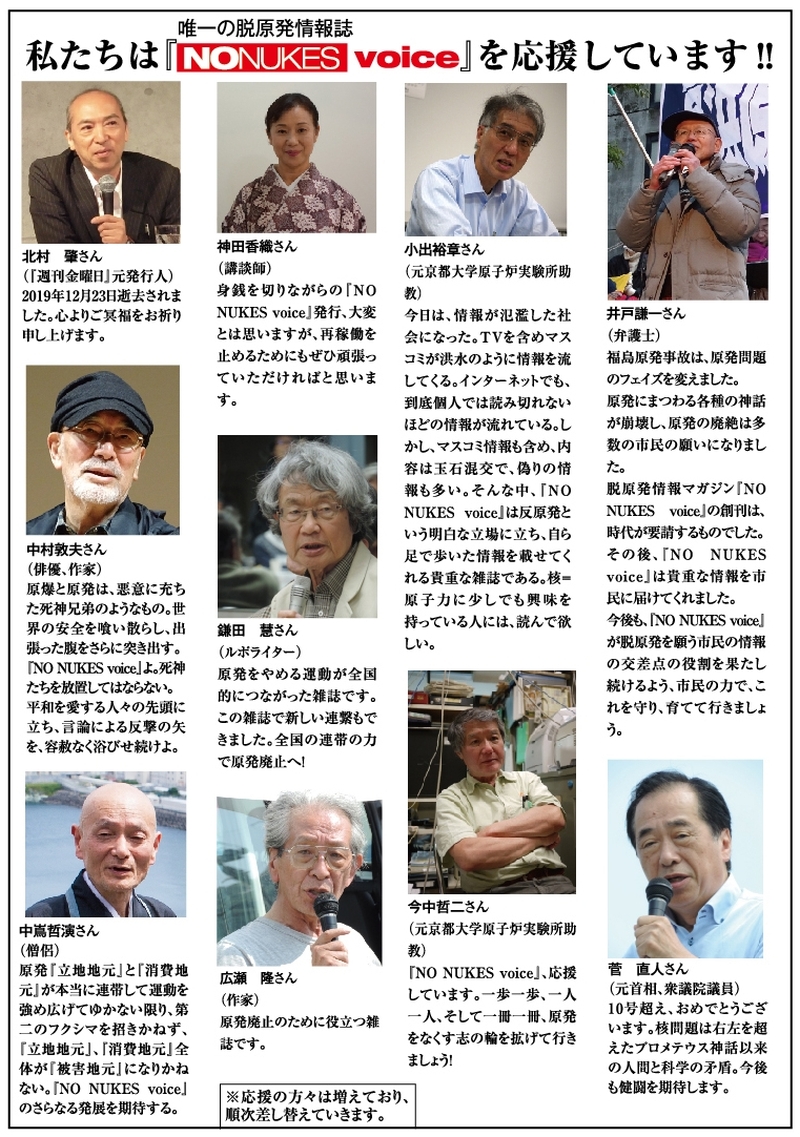

私たちは唯一の脱原発雑誌『NO NUKES voice』を応援しています!

私たちは唯一の脱原発雑誌『NO NUKES voice』を応援しています!