◆音楽界にゲバルトをかける!

「ジュッパチ」で私の何かが変わった。

社会と真っ向から向き合うこと、おかしいと思う現実は変えること、そのために行動すべきこと!──。「山﨑博昭の死」は私にそのことを教えてくれた。

「志」のようなものの芽生え? 向かうべき方向性が見えた、そんな感じだった。

だからといって当時の私に明確な志や行動目標があったわけじゃない。学生運動家が神々しく見えたといってもそれは私とは距離がありすぎた。「10・8羽田闘争」に共感はしても、ベトナム反戦、反安保というスローガンが自分の志になるには私はまだ政治的にあまりに幼すぎた。漠然と「戦後日本はおかしい」くらいじゃ、政治活動にはならない。一言でいって私にはまだ「学生運動の敷居」は高かった。でもそれに近づきたかったし、社会を革命する行動のとれない自分に焦れていた。

1967年10・8闘争はその後も11・12羽田闘争、佐藤首相訪米阻止闘争へと続き「権力の暴力に立ち向かう」意思表示として「ヘルメットとゲバ棒」は、新しい学生運動の誕生を象徴するものとして「戦後民主主義に疑問」の私たち戦後世代の若者の心を捉えていった。それは翌年1月の佐世保闘争(米原子力空母寄港阻止)、その後の東大、日大全共闘結成で頂点に達する……それは後日のこと。

そんな私の1967年晩秋、たぶん11月頃、同志社学生会館ロビーで所在なげに座っていた私に近づいてきた二人の長髪同志社大生、この二人は水谷孝、中村武志 ── この運命的な出会いが次の私の革命への一歩になろうとは!

彼らからどう話しかけられたかは「記憶に遠い」。なぜ私に話しかけてきたのか? この時のことを中村武志は後にこう語っている。

「結成時のことねぇ……、まず水谷氏とは大学の軽音同好会で出会った。とにかく彼は当時まだ少なかった長髪でカッコよく、独特の雰囲気を持っていて一目で魅了された。たぶん僕から“一緒にバンドをやらないか”って声をかけたと思う。で、ベースとドラムを探さなきゃ、誰かカッコいいやつはいないか、ということになって一緒にキャンパスを探し、若林さんを見つけた。」(HP「Takashi MIZUTANI 1948-2019」 )

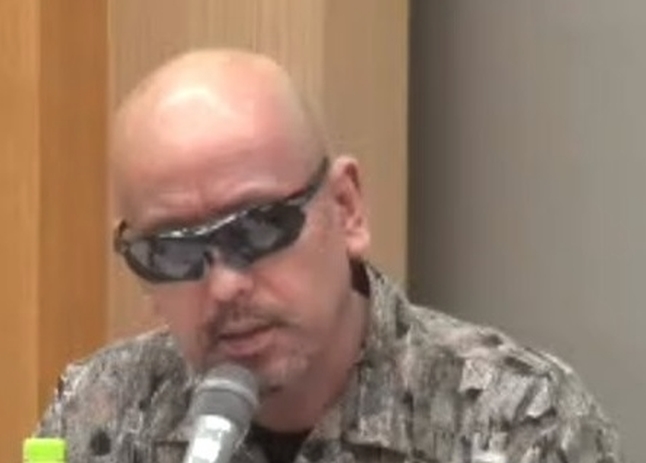

当時、私の長髪は肩にまでかかる真ん中分け、細身の黒のコーデュロイ上下、上着は5つボタンの袖がボタンで絞れるカーナビー風ファッション、しかも「お婆ちゃんの鼈甲(べっこう)丸眼鏡」風サングラスに黒ブーツ、全身これ「黒」で決めていた。同志社キャンパスでは嫌でも目立ったと思う。自分で言うのは何だが「誰かカッコイイやつ」という水谷、中村のおメガネにかなわないはずがない、「お顔」はともかく長髪が醸す雰囲気だけは「誰よりカッコよく決める」を自負していたから……一種の私の革命。

水谷、中村とは最初の出会いで瞬時に意気投合した。彼らと話しこんだのはだいたい以下のような感じ、多分に私の主観が入ってると思うけれど……。

いまロック界にも革命が起こっている。「へイジョー」、「紫の煙」のジミ・ヘンドリックスやピンク・フロイドは圧倒的な音の壁を作りだし、“Somebody to Love”がヒットのジェファーソン・エアプレーンはサイケデリックな映像も駆使した幻想的なライブを演出していた。

VIDEO

VIDEO

VIDEO

それはビートルズ「抱きしめたい」の頃とは完全に異次元のロック。エレキギター、ベースなど電子楽器の駆使であんな音が出せるのだ! ロックの可能性、革新に関する3人の想い、感覚は完璧に共鳴した。当時の日本のロックと言えば、グループ・サウンズ全盛、音楽業界が作りだした商業主義のアイドル・グループばっか、あんなのはロックじゃない。こんな日本の音楽界にゲバルトをかける(ゲバルト=戦闘)! 日本のミュージック・シーンを革命する! 誰のものでもない、自分だけのものを!

これが私のハートに火を付けた。話す口調はぼそぼそ、でも3人の心と魂はギラギラ。

中村武志は当時を振り返ってこうも語っている。よく雰囲気を伝えているので少し長いが引用する。

「話をしてみると、彼(若林)も僕らと同じような音楽を聴いていて、ただ、楽器は何もしたことがない。でもベースやれ、と。つまり最初から楽器のテク以上に、感性や理念が大事だったってこと。……バンド名も含めて、“日本語でオリジナルをやる”っていうのは、最初から絶対にあった。当時、グループサウンズとかは日本語だったけれども、本当にロックを日本語でやるバンドはいなかったから。水谷さんは詩人で、すでに歌詞を書いていたし、それをロックでやりたかった。」(HP「Takashi MIZUTANI 1948-2019」 )

水谷、中村も「ジュッパチの衝撃」体験者。同志社軽音サークル時代の友人、久保田麻琴(「夕焼け楽団」など主宰)によると、水谷はこんな感じで軽音サークルを飛び出した。

「半年ぐらいで軽音辞めちゃって。気が付いたら、街をヘルメットかぶって、歩いてた。……学生運動にならって、演説っぽい、この軽音楽部は自己批判しろ、みたいな、そんなこと言って退部していった」(「ロック画報」25号 特集:裸のラリーズ)

1967年晩秋の同志社学館での出会いと意気投合、それは三人三様の「ジュッパチの衝撃」、それが化学融合を引き起こした一事変、ある意味これが「裸のラリーズ」の萌芽、その原点。私は勝手にそう思っている。

◆「“らり~ず“でいいのだ」、「”裸のまんま“で行こう!」

同志社学館での意気投合後、バンド結成をめざした3人だが音楽はやらず、3人でつるんでるだけの時間が多かった。私はベースギターすら持ってなかったし、ましてやギター素人だから練習しなきゃとも思わなかった。彼らもそれを要求もしなかった。

ある意味、3人の意思の統合、バンドの方向性の模索期。

中村武志の言葉を借りれば、こういうことだ。

「最初期のメンバーでミュージシャンとして通用するのは水谷さんだけ。僕らはミュージシャンになりたかった訳ではなくて、バンドをやりたかった」(「京都新聞」2022年5月4日付け)

当時、中村は「志望はカメラマン」とも言っていた。

「LES RALLIZES DENUDES“FRANCE”DEMOS」 水谷はこんな風にも言っている。フランス在住時の水谷と音楽評論家・湯浅学のファックス会話の一部、全く公式発言のない水谷の希有な資料だ。

「当時、水谷は(現在もそうだが)友人もしくはお仲間はどちらかと言えばミュージシャンより、絵描き、詩人、カメラマンと称する様な連中が大半。モダンジャズの店(“しあんくれ~る“だろう)にたむろしていた。こちらがもし何かに影響を受けたとしたなら、彼らとの遊び、会話、その他諸々からである筈だ。それらは常に刺激的であった。また、常に刺激的であるべきだ」(水谷×湯浅学ファクシミリ交信-1991)

私たち3人はミュージックだけでつながっていたわけじゃないということだ。

「鏡よ鏡、世界でいちばんカッコイイのは誰? それは裸のラリーズ」

こんな呪文が3人の信条。むろん誰も口に出したことはない、でも心は確実にそれだった。

水谷、中村、そして私、この長髪最尖端3人組がつるんで歩くだけで「空気が一変する」、要するにグループとしてとてもカッコイイ。京都の街を3人が歩くときは周囲を睥睨(へいげい)、「下にい、下にい……」の大名行列気分。無意識の意識、あくまでいま思えばという私の主観。それは単なるナルシズムかもしれないし、世間的には傲慢この上ない連中、「鼻につくヤツら」だっただろう。

なにかを声高に議論したこともなければ、そもそも会話自体とても少なかった。水谷の用語は「イカしてる」と「イカさない」、つまりカッコイイかカッコ悪いか、この二つで事は足りた。日常会話なんてダサイ、阿吽(あうん)の呼吸、最低限必要な言葉で成り立つ不思議な「黙示録」グループだった。

恰好にもこだわった。ロック界を革命する人間は誰よりも「イカしてる」、カッコイイ人間でなければならない。

当時、男物のない花柄のシャツがほしくてデパートの婦人服売り場を物色したり、野性味がほしくて米軍放出品の中古着屋をのぞいたりした。私は戦闘服とザック製や強化ビニール製の軍用ショルダーバックを買った。彼らもなにがしかのものを買った。

こんな3人が化学反応すればすでに「新しいバンド」の方向性は決まったも同然。

バンド名「裸のラリーズ」命名経緯についてはよく質問を受ける。

バンドが有名になってから命名に関するいろんな議論が交わされたと聞く。よく言われるのがウィリアム・バロウズの「裸のランチ」が由来だとかetc……。でもそんなややこしいことを考えて命名されたわけではない。事実は至って単純だ。

肌寒い初冬のある日、たしか「モップス」だったか何かの公演を「視察してやろう」とかで夜の京都の街を徘徊していたときに突然として産まれたものだ。別にバンド名を考えようなんて議論をしていたわけじゃない。

3人はハイミナールをやっていて精神ハイ、いわゆる“らりって”た。突然、「俺たちは“らり~ず”」! 的なことを誰ともなく言ったのがきっかけ。私? 水谷? 中村? 記憶はぶっ飛んでいる。“らり~ず”だけじゃ物足りないし語呂も悪い、なら“裸”はどう? 素(す)のまま、飾りっけなし、裸のまんま!-で、「裸のらり~ず」。

“らりって”て何が悪い!?-「“らり~ず”でいいのだ」、「“裸のまんま”で行こう」! まあそういうことだったのかなあと思う。

正直、この辺の前後事情はまったくの「感じ」でしかない。いわば突然のひらめき、あるいは「神の啓示」としか言いようがない。霊感と言った方がいいのかも知れない。

この時から自分たちを「裸のらり~ず」と称するようになったが、私はこの命名だけで全世界を獲得した気分だった。そんな高揚感を持ったのは事実だ。

いま思えば、この「裸のらり~ず」という命名は「詩人」仁奈さんから教えられた「イメージの言語化」、その賜物かも知れない。たぶんそうだ。

当時の私の感覚では平仮名の「らり~ず」、いまは「裸のラリーズ」で通っているがカタカナの「ラリーズ」じゃ英語の「ラリー」、自動車レースみたいな語感で「らりってる」という着心地がしない。水谷が“Les Rallizes Denudes”とわざわざフランス語表記にしたのもそんな事情からかも知れない。このフランス語の語感は水谷風に言えば、「最高にイカしてる」。でもそんな解釈論議はどうでもいいこと、辞めた私があれこれ言うことではない。

◆萌芽期 ──「裸のラリーズ」の始動

ベースギターは冬に入ってようやく買った。安物だが黒のまあまあカッコイイもの、水谷の知り合いの楽器屋のおばさんに月賦にしてもらった。時折いじくる程度でそれほど練習した記憶はない。バンドの集まれる練習場もなかったが、それを求めようと焦ってもいなかった。

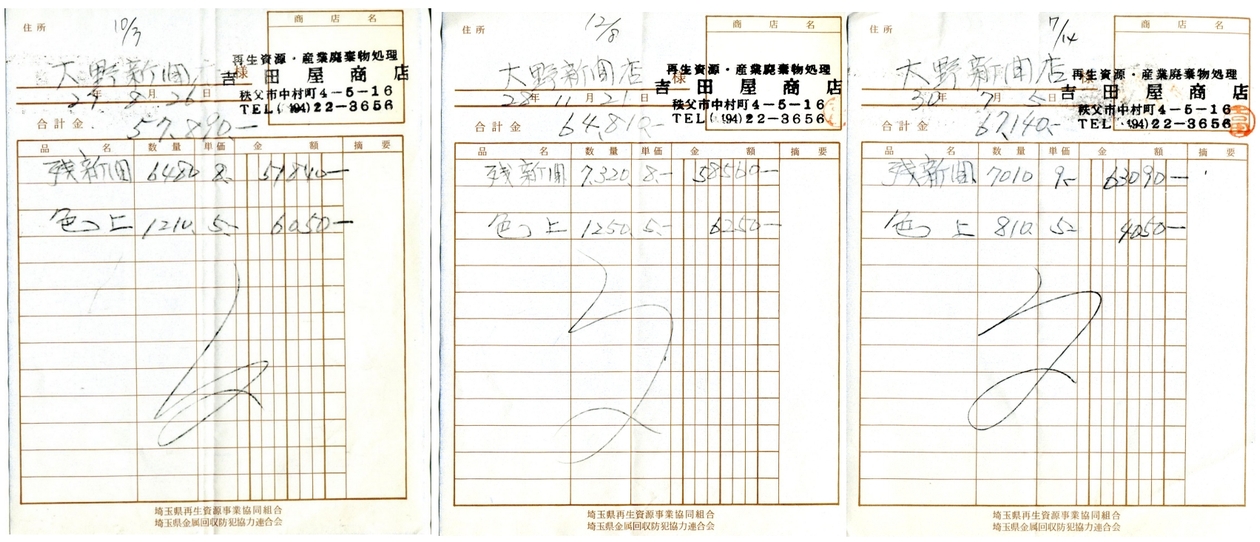

ようやくバンドの練習場が見つかったのは、翌年の2月頃。町内野球チームでバッテリーを組んだ私の幼なじみが草津駅前に百貨店を開き、国道1号線脇に作った倉庫を「これ使えや」と貸してくれることになった。そこに小さなアンプとギターを持ち込み、練習場とした。文字通りのガレージ・ロック。

私はナッシュビル・ティーンズのヒット曲「タバコロード」のベース音を練習曲にした。けっこう曲がカッコよくて初心者にも弾きやすかったからだ。水谷は足踏み式のワウワウペダルを使って音の歪みを試したりしていた。それぞれが勝手にやって3人で音合わせをするということはしていない、まだそのレベルじゃなかった。

VIDEO

その頃だと思うが、同志社写真部にいた知り合いの女性が部主催ダンスパーティの演奏をやらないかと私に持ちかけてきた。私は「いいよ」と答え、水谷、中村も「やろう」となった。3人で音合わせも、やる曲の打ち合わせも事前練習もなし、そんな具合でずいぶん無謀な出演だったけれど、私も含めて何の心配も躊躇もなかった。これが初めてのバンドとしてのデビューと言えるが、ずいぶん無茶をやったものだと思う。

どんな曲をやったか全く記憶にない。ただ私がなぜかヴォーカルをとったローリング・ストーンズの“As Tears Go By”(涙あふれて)をやったことだけは覚えている。

VIDEO

たぶん演奏はハチャメチャだっただろう。案の定、場はシラケにシラケてみんなダンスをやめた。ただ数人の私たちのサポーターだけが勝手に踊ってくれていた。私たち3人はといえば「ダンパがつぶれてざまあ見ろ」の傲慢姿勢、そもそもダンス・パーティなどというもの自体、私たちのバンドとは対極のものだった。最初っから「ゲバルトをかけてやれ」くらいのつもりで引き受けたのかも知れない。出演を斡旋してくれた写真部女子には悪いことをしたと思う。

でもその写真部女子には「写真展に出品する作品のモデルになってくれない?」とまた頼まれて「おう、面白いね」と受け、大津市郊外の琵琶湖畔で3人の撮影会をやった。琵琶湖の西を走る単線「江若鉄道」の線路を背景にしたり、けっこう雰囲気のある写真が撮れた。写真展後、その彼女から線路に座る米軍古着戦闘服姿を捉えた私の大きなモノクロ写真パネルをプレゼントされた。天衝く意気だがまだ何ものでもない当時の「ラリーズ」の雰囲気をよく表しているとてもいい写真だった。彼女には心から「ありがとう」と言った。

いま国内のみならず海外でも一部に熱狂的なファンを持つバンドだから、「裸のラリーズ」萌芽期を捉えた彼女の大量のフィルムはファン垂涎の超「お宝写真」になったはず。事実「そのフィルムなんとか入手できないか?」という記者からの問い合わせも受けた。友人から聞くところによるとその写真部女子は2年ほど前に故人となり、彼女と共にその「お宝映像」も天国に召された。

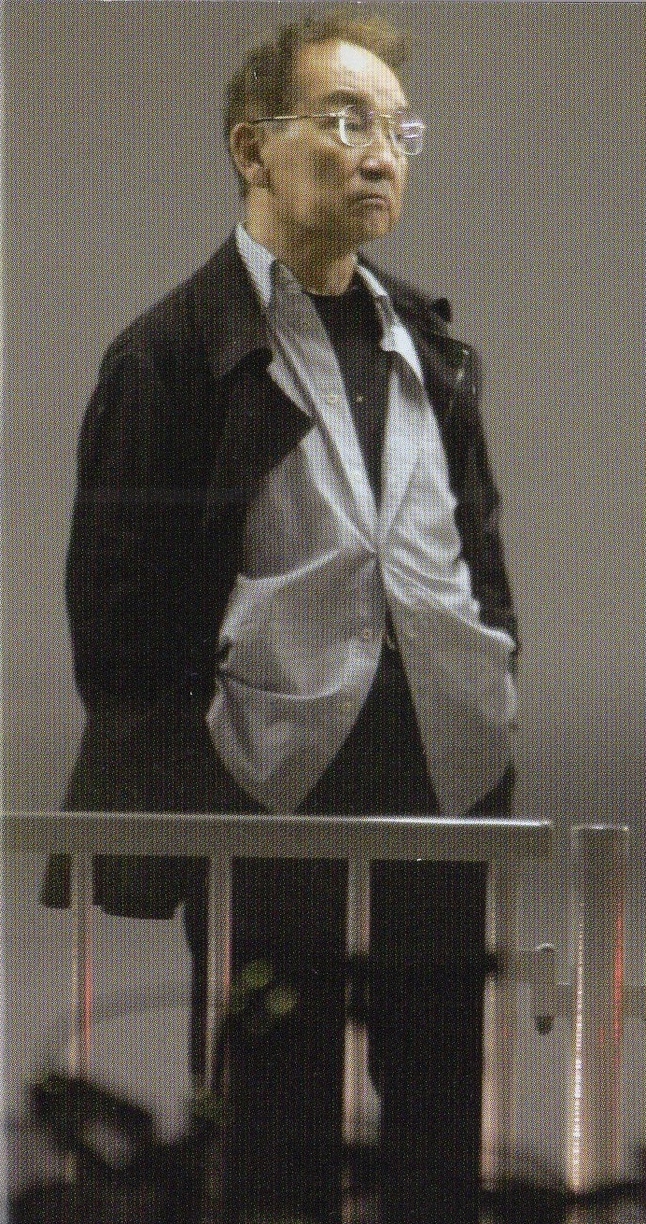

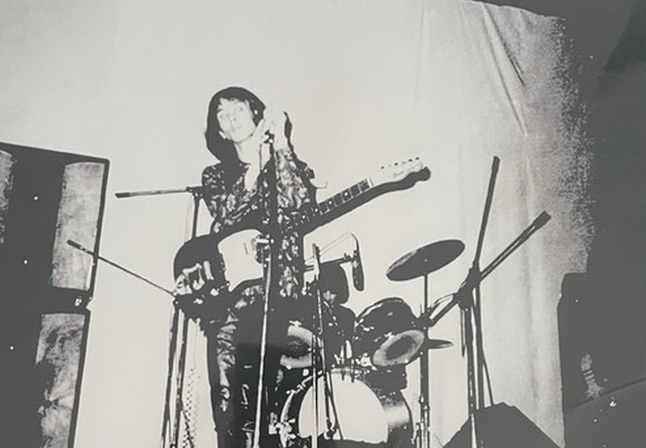

この時期の唯一とも言える写真が存在する。

それは大学の春休みだったか3月頃、3人で鈍行列車東京遠征をやった時のものだ。遠征目的は「東京の音楽シーン」視察。ロックバンドの出演する劇場などを視察したが「どうってこともないロックだな」というのが3人の評価、新宿紀伊国屋ビルのピットインではモダンジャズの生演奏を聴いたりもしたがこれは刺激的だった。

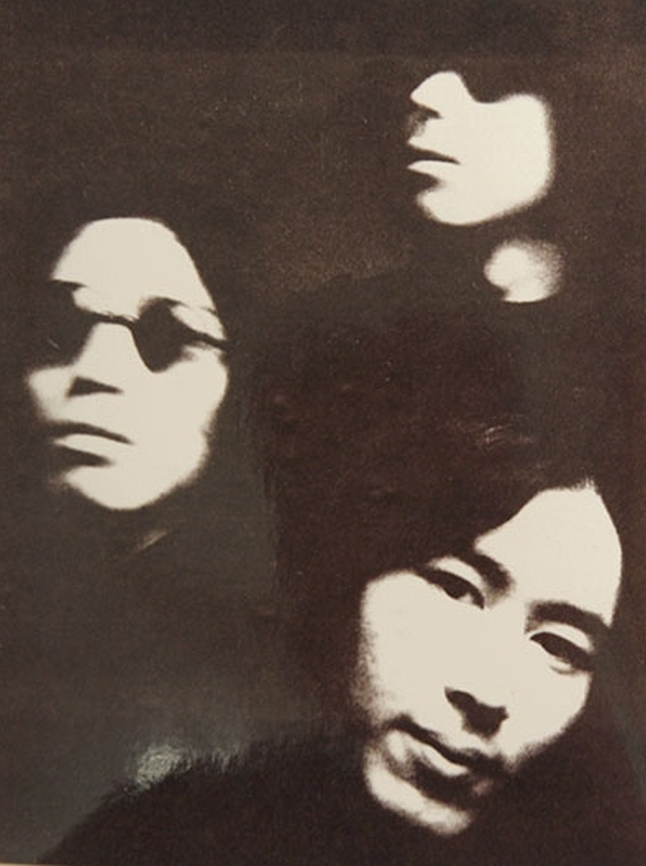

「裸のラリーズ」萌芽期の水谷、若林、中村(下から上へ/『カメラ毎日』1968年6月号掲載) 視察後の夜を新宿の深夜喫茶で過ごしている私たちを見かけ話してきた人物があった。彼は写真家で私たち3人をモデルに撮影したいということだった。私たちは「いいよ」と答え、翌日、彼のスタジオや青山の外国人邸宅のような庭で撮影をやった。プロのカメラマンの依頼だから喜んでいいはずだが、「カッコよく撮れよ」というような対し方だったと思う。

その写真家の名前は大森忠、彼の作品は「グループ」との表題で『カメラ毎日』6月号にモノクロ写真3枚が掲載された。暗くしたスタジオで撮影され、ライトアップで暗闇から浮かび上がるようにピントもぼかし3人を捉えたその中の一枚は、萌芽期「裸のラリーズ」の匂いが香り立つような仕上がりになっている。日本の知り合いのカメラマンから送られたその写真はいま私のお宝映像、あの頃の3人の心意気を時折、切なくも懐かしく思い出させるものだ。

このように1968年は「裸のラリーズ」がバンドとして芽吹く季節として明けていった。

他方、この年初頭の1月には佐世保闘争があり、「プエブロ号事件」直後の朝鮮に向かう米原子力空母「エンタープライズ」寄港阻止の激しい闘いは警察機動隊の過剰な暴力を生み多くの重軽傷者を出したが、これが学生たちへの佐世保市民の大きな共感と支持を呼んだ。片や東大では医学部闘争が激化、これが全学に拡大し東大全共闘を生み、日大がそれに続き党派によらない学生大衆による学生運動、全共闘運動が誕生、1968年は熱い政治の季節に入ってゆく。

この年、「21歳の革命」に向かう渦中にあった私もこれに無縁ではいられなかった。1968年は私に再び大きな転機を促す年となる。(つづく)

VIDEO

VIDEO

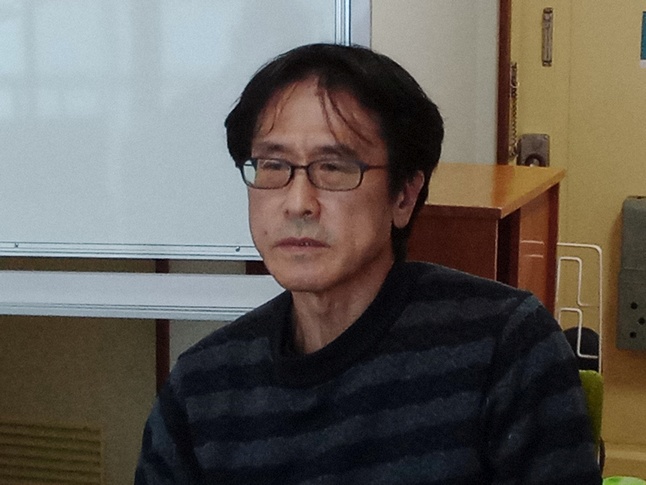

若林盛亮さん ▼若林盛亮(わかばやし・もりあき)さん「ようこそ、よど号日本人村」 で情報発信中。

『抵抗と絶望の狭間 一九七一年から連合赤軍へ』(紙の爆弾 2021年12月号増刊) 『一九七〇年 端境期の時代』