最近のマスコミ紙面を賑わせているのは「汚染水放出」「ビッグモーター」「ジャニーズ問題」「風力発電汚職」などである。その一つ一つは、それぞれの問題がありSNS上でも論議されている。しかし何か的はずれの感を否めない。

今、米国は衰退する覇権回復のために米中新冷戦を掲げ、日本をその最前線に立たせるために日本を米国の下に統合する「日米統合」を異常なほどの早さで進めている。

このことを見なければ物事の本質が見えてこないのではないか。米国とその追随勢力は何を狙っているのか。今回は最近の各「事件」を読み解きながらそれを探っていきたいと思う。

◆風力開発収賄事件 ── 米国の狙い、「日本のエネルギー自立は許さない」

先ず、地検特捜部が動いた「風力開発収賄事件」から見ていきたい。地検特捜部は米国の機関というのは常識であり、そうであれば、そこに米国が何を問題視し、何を狙っているのかが分かるからだ。

この事件は、秋本衆院議員が、洋上風力の用地入札を巡って、その入札基準をこれまでの「価格」から「早さ」に替えるように国会質問などで要求したことが、「日本風力開発」に便宜を図った収賄事件であるとして摘発されたものである。

「日本風力開発」の坂脇社長の「自前のエネルギーが日本の安全保障を支える。風力が日本にとっての石油になる」との言葉は日本の国益にもかなった正しい見解だと思う。それ故23年3月に、国交省、経済産業省も評価基準を「安さ」から「早さ」に変更している。

風力発電は脱原発であり、米国は、「それは許さない」ということだ。

何故か? 日本はエネルギーでは米国に依存している。石油もさることながら、原子力も濃縮ウランは米国が供給している。米国は日本のエネルギーを支配することで日本を従属化しているのであり、日本のエネルギー自立を絶対に許さない。それは70年代に田中角首相が「自主資源外交」を唱え、ロッキード事件で失脚させられたことでも明らかだ。

風力発電では中国が世界の先端を走っており、風車などの設備も安価なものが世界を席巻している。日本で風力発電を進めれば、中国との関係が深くなる可能性は高い。

米国は、これを警戒しているのではないか。

米中新冷戦で日本をその最前線に立て中国と対決させようとしている米国にとって、日本が「自前のエネルギー」開発を進めて、「エネルギー自立」を図ることなど許せないことであり、ましてや中国との関係を深くすることなど、わずかな兆候でも許せないことなのだ。

◆汚染水放出問題 ── 米国の狙い、「日本と中国の対決を煽る」

内外の反対を押し切って福島原発で溶解したデブリを冷却した汚染水の海洋投棄が始まった。その結果は安全であるという「処理水安全」キャンペーンが張られている。

しかし放水は、廃炉まで続けなくてはならず、政府が言う、30~40年でなど政府自身も信じておらず、世界の専門家は200年、数百年は掛かるだろうと見ている。それまでの安全性を一体どうやって保証すると言うのか。無責任も甚だしい妄言だとしか言いようがない。

その安全性はIAEAが保証していると言うが、IAEAとは米国の核覇権体制であるNPT体制のための機関であり、実質、米国の機関である。

そのお墨付きで行った汚染水放出強行は米国の後押しで行ったということであり、そうであれば米国は何故、今、汚染水放出を強行させたのかを考えなければならない。他の方法は幾らでもあり、内外の専門家も貯蔵を継続し、その間に安全な他の方法を採用すればよいといっているのに、何故、今、それを強行させたのか。

これも米中新冷戦の下で米国は日本を対中対決の最前線に立たせようとしているという関係の中でこそ見えてくる。

即ち、対中対決のためには中国敵視の雰囲気を高めなくてはならず、そのために汚染水問題をもって、それを煽るということだ。

中国は汚染水放出に反対し、それを強行すれば、相応の措置を取ると明言してきた。だから放出強行に対して中国が日本の海産物輸入禁止などの措置を取ることは当然予想されていたことであり、それを利用して反中国キャンペーンを行うことは既定のスケジュールだったということだ。

汚染水問題では、政府の見解以外は全て「偽情報」とし、マスコミもこれに従えという報道管制が敷かれている。そこでは「汚染水」と呼ぶこと自体が偽情報であり、中国が汚染水放出の停止を要求し日本の海産物の全面禁輸措置をとったことも偽情報によるものとされている。

この戦前を髣髴させる大本営報道の渦の中で、汚染水放出に反対したり疑問を抱くことは非国民にされかねない状況になっており、対中対決の雰囲気が煽られている。

「処理水安全」キャンペーンは、そのためのものだということである。

その上で、「汚染水安全」は、米国の核戦略の上からも絶対必要なものであることを見ておかなければならない。

米国の核戦略は、原発と結びついている。原発稼動の過程で出るプルトニウムが核兵器の原料になるからである。そして原発からは必然的に汚染水が出るのであり、これを海洋放棄するしかない。その「安全性」はIAEAという米国の機関が「保証」するという自分で自分の正当性を「保証」するものでしかない。

米国が核覇権を維持するためには原発がなくてはならず、「汚染水放出は安全」でなければならないのであり、そのためにも「処理水安全」キャンペーンが張られているのだ。

さらには「汚染水は安全」は米中新冷戦で日本を最前線に立て核の共有化という「核武装」させるために桎梏となる日本人の核アレルギーを弱化圧殺するためのものになるということも見ておかなければならない。

今、米国は、日本を対中対決の最前線に立たせ、敵基地攻撃能力を保有させ、それに核を搭載する核の共同保有を狙っている。そこでネックになるのが被爆国日本の核アレルギーである。そこで「汚染水は安全」から「原発は安全」にすることで日本人の核アレルギーを弱化させ解体していく。そして日本人に核戦争の覚悟をさせる。

それは、米軍が指揮権をもつ核の共同保有の覚悟、米軍の指揮によって日本が核の戦場にされるといいうことであり。米国覇権のためにウクライナのような米国の代理戦争、それも核代理戦争をやらされるということである。

◆ビッグモーターとジャニーズ ── 米国の狙い、「日本的システム」は解体する

日本の自動車業界では中古車市場が独特の地位を占めている。日本車は高品質で中古品でも海外で人気があり、多くの輸出が行われている。自動車業界もこれに目を付けて新車を中古車として売るなどしており、これは米国の神経を逆なでする実質ダンピングになっている。

自動車を所有すれば自動車保険に入らなければならない。保険会社にとって自動車保険は大きな市場。そこで損保各社が中古車販売会社に出向して、その保険を取る。そのために中古車会社が意図的に自動車に傷をつけたものも賠償する。そうした持ちつ持たれつの関係を破壊する。それは米国保険のこの分野への進出を図るものになる。

日本的システムの破壊は、日米統合のために不可欠だ。「ビッグモーター」問題で経済産業省が動き「社長の辞任だけでは済まない」と息巻いている背後には米国がある。

今、日本では米国ファンドが「もの言う株主」として様々な業界で、米国式の株主主体の会社にせよと要求しているが、日本的システムもその標的にされている。そうした関連の中で、「ビッグモーター」問題があるということを見なければならないと思う。

一方、ジャニーズ問題は、久しい以前から様々なメディアに取り上げられて来た。それが今になって、世界のメディアも取り上げる大事件、日本のテレビ業界、マスコミ、広告企業も巻き込む大事件として連日のように報道されている。

その報道ぶりに、「何故、今になって」との声も聞くが日米統合のためという観点から見れば、その疑問も解ける。

今ジャニーズは社名を「SMILE-UP」に変更し、タレントと個別にエージェント契約を結ぶ形式を基本にした経営を行う、内部通報制度を改革するなどの方針を打ち出している。

それは、米国式経営だということではないか。

日本の場合、芸能会社が強く、それにテレビ界、マスコミ界が関与して、強固な「芸能村」を形成してきた。この封建的とも言える日本的なシステムを解体し、米国が日本の芸能界や芸能村を指揮し管理する、そうした狙いがあるのではないか。

確かに古めかしい日本的システムを解体することは必要である。しかしそれを壊して米国が日本の芸能界、芸能村を取り仕切るということになってはなるまい。

問われているのは、芸能人や関係者が主体的に時代に合った新しい日本のシステムを作っていくことだと思う。

◆日米統合一体化を促進する「資産運用特区」

9月22日に岸田首相がニューヨークで講演し、「資産運用特区」を創設して、ここに外資を呼び込むという政策を発表した。

岸田首相は、これまでもNISA(小額投資非課税制度)の拡充、恒久化に取り組んできたと述べながら、今後さらに「資産運用の高度化を進め、新規参入を促進し、資産運用特区を始めとした各種の規制緩和を通じて運用能力の高い海外人材の受け入れを積極化する」と表明した。

要するに日米統合一体化を促進し、日本国民の2000兆円もの資産を外資に開放するということである。

その講演では「英語のみで行政対応を完結できるようにする」とある。90年代に規制緩和を要求してきた米国に対し、「これじゃあ、日本語も障害になると言われかねない」と笑い話し的に語られたが、今や笑い話しではなくなったということである。

岸田首相は「日本独自のビジネスルールの是正」にも言及している。上で述べたような「中古車市場」「芸能村」などのルールも日本独自のビジネスルールであって、それをなくして日本を外資が自由に闊歩するような「外資天国」にして、一体どうしようと言うのか。

米中新冷戦で日本を対中国対決の最前線に立たせる、そのために日本の全てを米国に統合する。そこから見てこそ、物事の本質が浮き彫りになる。それは日本国民の財産を米国に売り渡し、ひいては日本の国土を米国の代理戦争、核代理戦争の場に提供するところにまで至るものとしてある。

そのようなことを決して許してはならない。今、日本には様々な問題が山積している。しかし、それを正すのは日本、日本人でなければならず、決して米国やそれに追随する者たちであってはならない。

今ほど、日本人としての主体的な対応が求められている時はないと思う。

◎ピョンヤンから感じる時代の風 http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=105

▼魚本公博(うおもと・きみひろ)さん

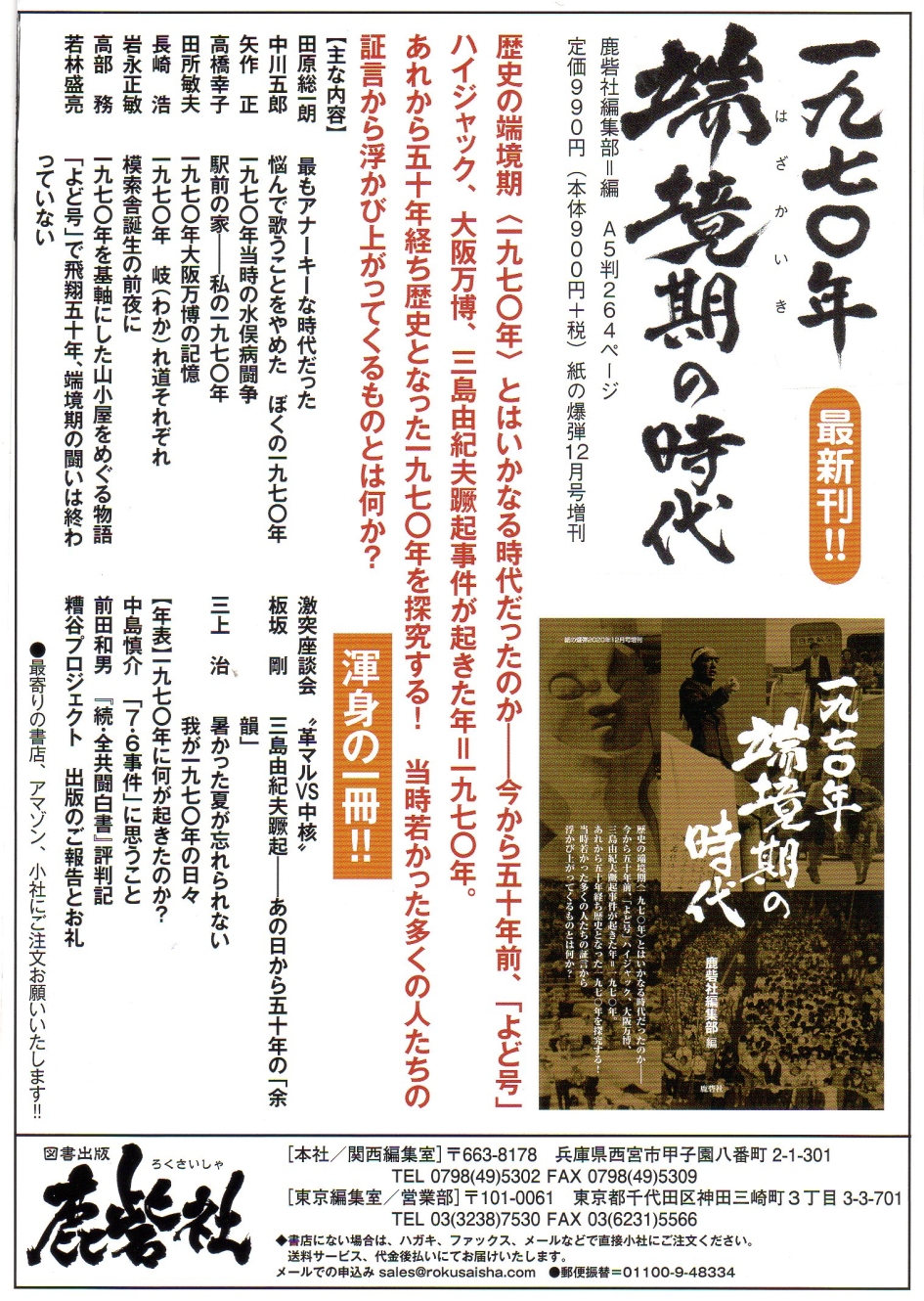

1948年、大分県別府市生まれ。1966年、関西大学入学。1968年にブントに属し学生運動に参加。ブント分裂後、赤軍派に属し、1970年よど号ハイジャック闘争で朝鮮に渡る。現在「アジアの内の日本の会」会員。HP「ようこそ、よど号日本人村」で情報発信中。