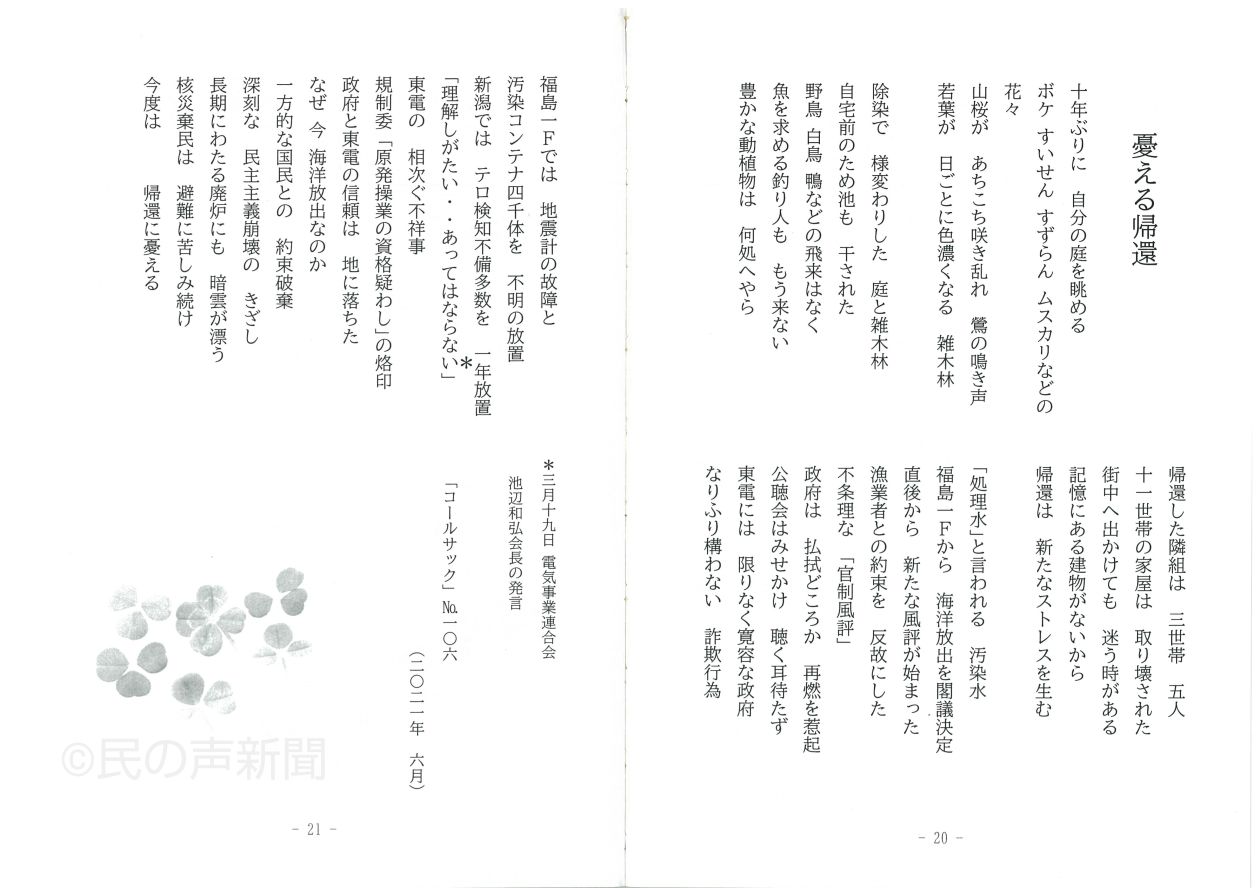

福島県双葉郡浪江町民が申し立てた集団ADR(裁判外紛争解決)での和解案(慰謝料一律増額)を東京電力が6回にわたって拒否し続けた問題。国や東電を相手取って起こした「浪江原発訴訟」の原告団長として721人の先頭に立って闘っている鈴木正一さん(71)が昨年11月27日、詩集「棄民の疼き」を自費出版した。原発事故で国や東電に棄てられた人々のリアルな怒りが哀しみを言葉で紡いだ背景には、4年前に亡くなった前町長の想いや長引く裁判闘争で疲弊する原告たちの団結を願う気持ちがあった。

「お買い得物件」

東電の社長さん!

お勧め物件のご案内です

廃炉指揮の社宅として

私の終わりの住処いかがですか?

2年以上も前に避難指示は解除

続いて内閣府の行政指導で今年度から固定資産税が課税

よくご存知ですよね

第一原発から10㎞未満の近さ

これからの原発事故にもすぐ駆けつけて行けます

放射線量は原発管理区域の1・5倍

あなた達が言う安全なところです

放射線被曝も毎日体験できますよ

世界の中でもここにしかないお買い得物件です

いかがですか?

(初出2019年9月「腹の虫」第10号)

強烈な皮肉がこめられた風刺詩。

「私の家を買えるかって。安全だと言っているけれど買えないでしょう。そういう想いでつくった風刺詩なんですよ。汚染水の海洋放出問題もありますしね」

避難元自宅のある地域は福島第一原発から北西約9キロメートル。事故後に居住制限区域に指定され、南相馬市内に新たな住まいを確保した。2017年3月末で政府の避難指示が解除され鈴木さんは自宅を修繕して戻った。

「一昨年に改築を始めたんです。亡くなった馬場有町長が『まさかずさん、あそこ(自宅前のため池)を除染したら帰って来てくれるかい?』と言うから、私は『そのつもりでお願いしているんだよ』と答えました。で、汚染も酷かったこともあって一番最初にやってくれた。馬場町長は2018年6月27日に帰らぬ人となってしまったけれど、私は自宅に戻りました。実は、馬場町長がこの裁判の原告団長になるという話もあったんですよ」

浪江の自宅と娘の暮らす南相馬を行き来する生活。浪江で生活する時間が多くなったが、それは馬場町長との約束があったから。被曝リスクへの懸念はある。自宅の庭は3度にわたって除染されたが、3回目の除染後に行われた環境省による測定でも空間線量は毎時1.8マイクロシーベルトに達した。これが、詩で言う「あなた達が言う安全なところ」の現実。2019年5月の第1回口頭弁論で意見陳述した鈴木さんは、こう述べている。

「放射線管理区域の基準である年5.2mSvを上回るのに、国から『年20mSvが基準だ』と説明されて避難指示が解除された。しかも先日、固定資産税の納税通知書が届きました。放射能に汚染されたままで利用出来ない土地や家屋にも、情け容赦なく課税されていくのです。原発事故被害の実態を見ようともしない、政府の非情な政治判断の一例です。これが『被災者に寄り添う』と言っている者の真の姿です」

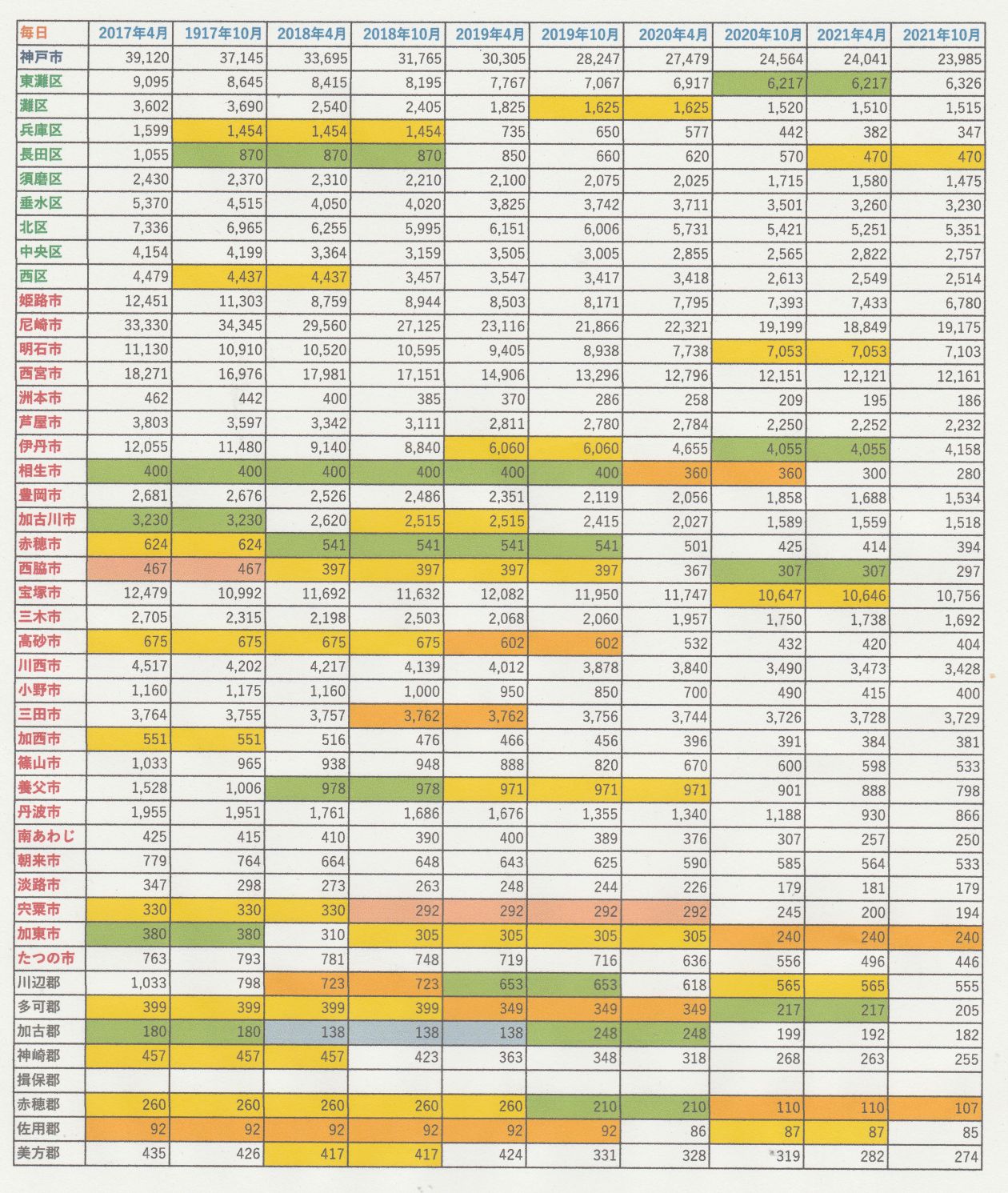

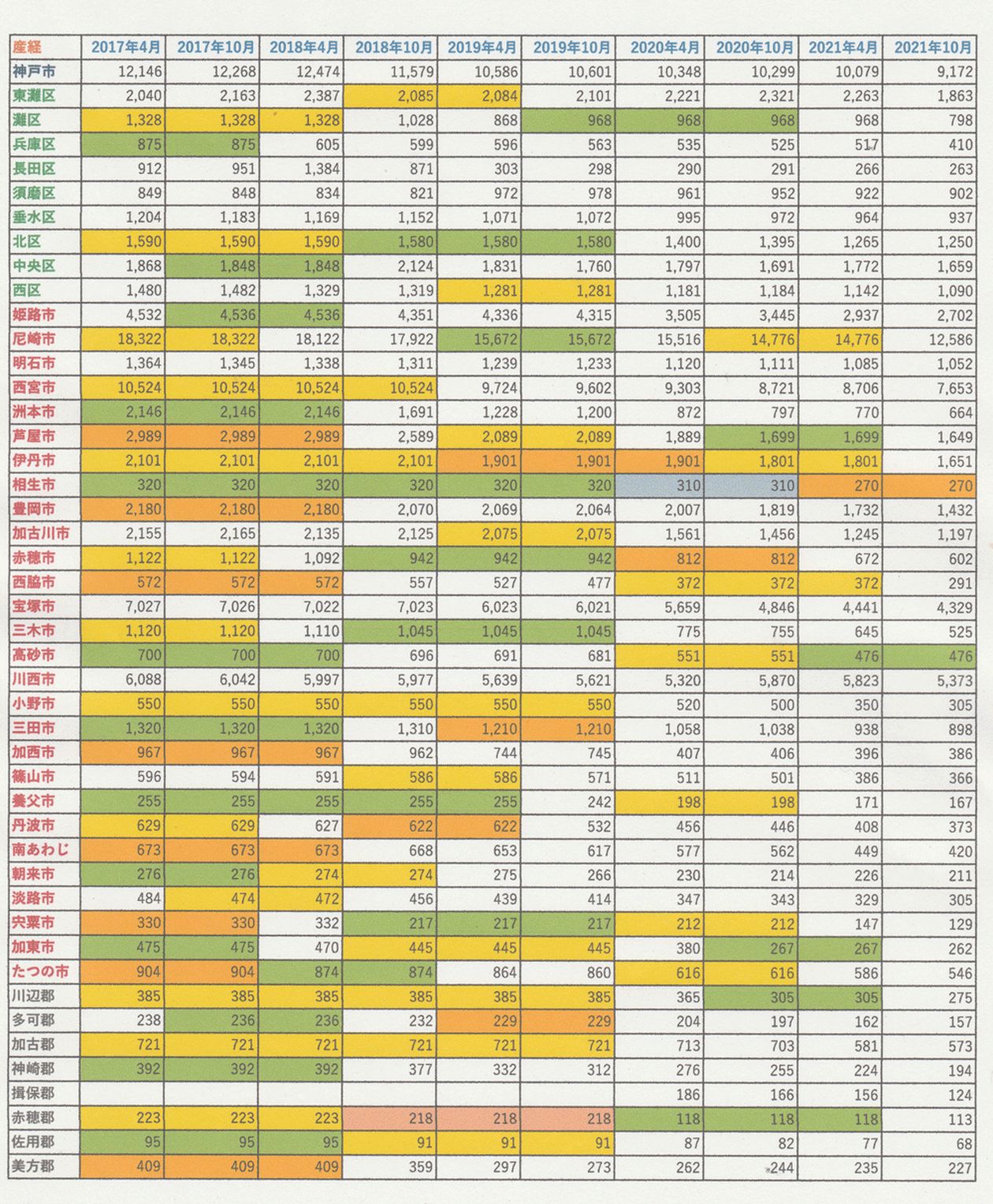

昨年末の時点で「浪江町に住んでいる人」として町役場が公表しているのは1788人だが、この数字には除染や復興事業の作業員なども含まれている。震災・原発事故発生時に町内で暮らしていて戻った「町民」は1200人を上回る程度。一方、町に戻れていないにもかかわらず、土地や建物へ固定資産税を課されている町民は少なくない。

浪江だけではない。富岡町から神奈川県内に避難した男性も「福島原発かながわ訴訟」の控訴審で同じような意見陳述をしている。各種減免措置の終了は、避難指示区域からの〝強制避難者〟に重くのしかかっているのだ。男性は、法廷で次のような趣旨の意見を述べた。

「原発事故後は減免されていましたが、今年度から満額の固定資産税を請求されるようになりました。評価額が低いから固定資産税といっても年1万円にならない程度だけれど、死ぬまで払い続けなければなりません。本当は処分したいですが、買い手などつきません。売りたくても売れないんです。年齢や放射線量を考えると、改めて自宅を新築するなど難しい。結局、処分できない土地と固定資産税だけが残ったのです…」

鈴木さんは「東電に払わせるべきだ」と語気を強める。

「土地を持っていると、浪江に住んでいなくて固定資産税を払っている人もいるわけですよ。本来であれば東電に払わせるべきだと思います。避難しているにもかかわらず浪江で暮らしているかのように税金もとられるようになっていく。これから国保税などの減免もなくなる可能性もあるのです。まったく『被災者に寄り添う』なんて良く言いますよね」

そもそも裁判など起こさなくても良かったのだ。東電が原発事故被害者と誠実に向き合ってさえいれば…。

浪江町民が2013年5月に申し立てた集団ADR(精神的損害に関する賠償の増額など)で、東電は原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)が提示した和解案を実に6回も拒否した。ADRセンターが再三にわたって受諾を勧告しても東電の姿勢は変わらなかった。

東電は「3つの誓い」の中で「最後の一人が新しい生活を迎えることが出来るまで、被害者の方々に寄り添い賠償を貫徹する」、「原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重するとともに、手続きの迅速化に引き続き取り組む」と〝宣言〟している。しかし和解仲介案に対する振る舞いは、自らが立てた「誓い」からはほど遠いものだった。加害者意識に乏しいと言わざるを得ない東電の態度。2018年3月26日にも東電が受諾を拒否したため、同年4月5日をもって集団ADRは打ち切られた。鈴木さんたち109人は馬場前町長が亡くなってから5カ月後の2018年11月27日、福島地裁に提訴した。国や東電に慰謝料の支払いを求めている。今年は原告本人尋問が始まる。

馬場前町長の命日が6月27日、提訴日が11月27日。そして、詩集の発行日も11月27日。詩集には、集団ADRの先頭に立ち続け、志半ばで逝った馬場有さんの想いも詰まっていた。(つづく)

◎鈴木博喜「浪江町民の鈴木正一さんが詩で綴る〝原発事故棄民のリアル〟」

〈上〉 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=41937

〈下〉 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=41944

▼鈴木博喜(すずき ひろき)

神奈川県横須賀市生まれ。地方紙記者を経て、2011年より「民の声新聞」発行人。高速バスで福島県中通りに通いながら、原発事故に伴う被曝問題を中心に避難者訴訟や避難者支援問題、〝復興五輪〟、台風19号水害などの取材を続けている。記事は http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/ で無料で読めます。氏名などの登録は不要。取材費の応援(カンパ)は大歓迎です。