「私はあなたの意見には反対だ。 だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」(ヴォルテール)

『週刊金曜日』6月16日号掲載広告問題続報 ── たった1冊の本の広告で10数年続いた鹿砦社広告掲載を打ち切り!

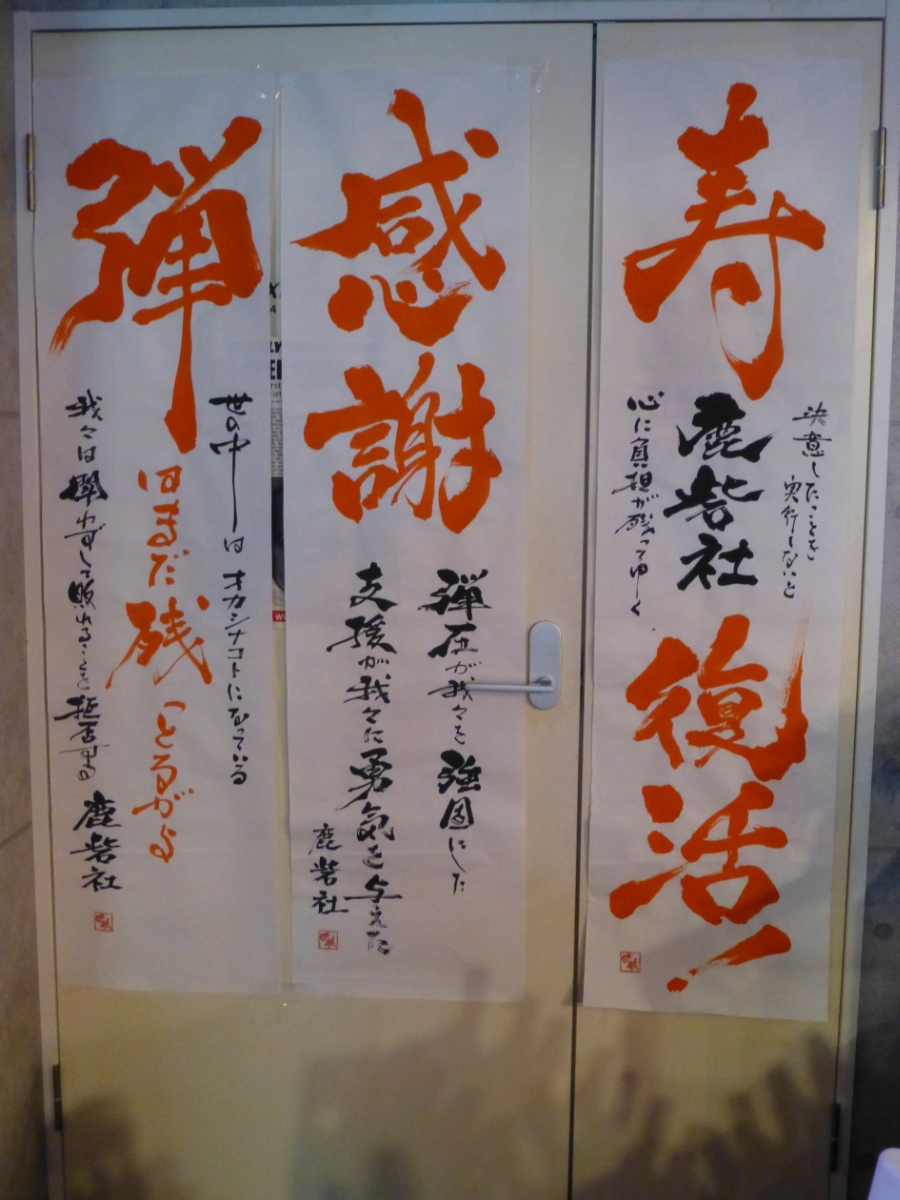

創業50年余の苦闘の歴史で培った〈タブーなき言論〉に立脚し、芸能から社会問題まで左右硬軟織り交ぜて多種多様に出版するという鹿砦社の出版スタンスが理解されず、左翼教条主義に凝り固まった『金曜日』を乗り越え、月刊『紙の爆弾』はじめ多種多様な出版をさらに推し進めます! 株式会社 鹿砦社代表 松岡利康

6月29日付けの本通信 に関連しますが、『週刊金曜日』6月16日号掲載の鹿砦社広告(別掲)ついての続報です。

7月7日に『週刊金曜日』発行人兼株式会社金曜日社長の植村隆氏が鹿砦社本社を訪れ、10数年続いた鹿砦社広告を今後は打ち切ることを告げられました。6月16日号が最後の鹿砦社広告となりました。

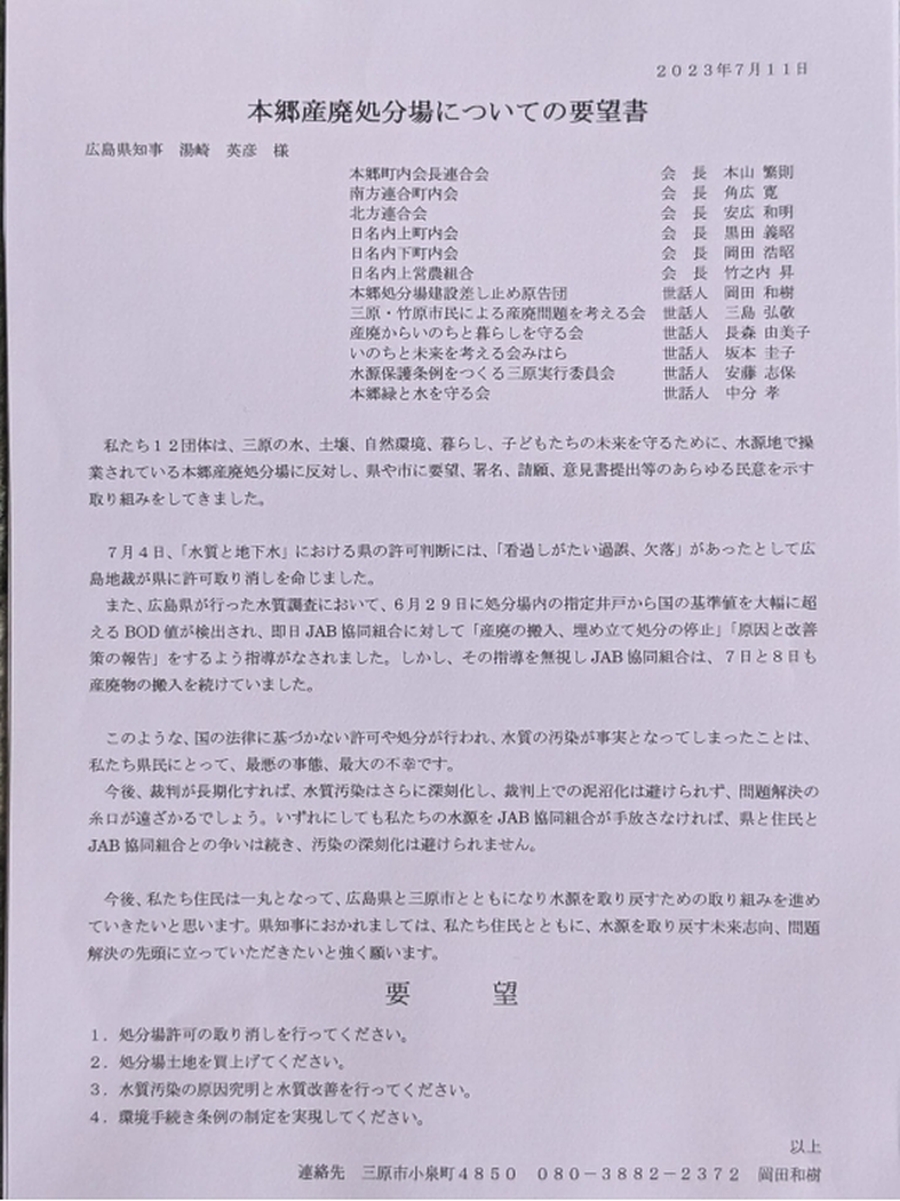

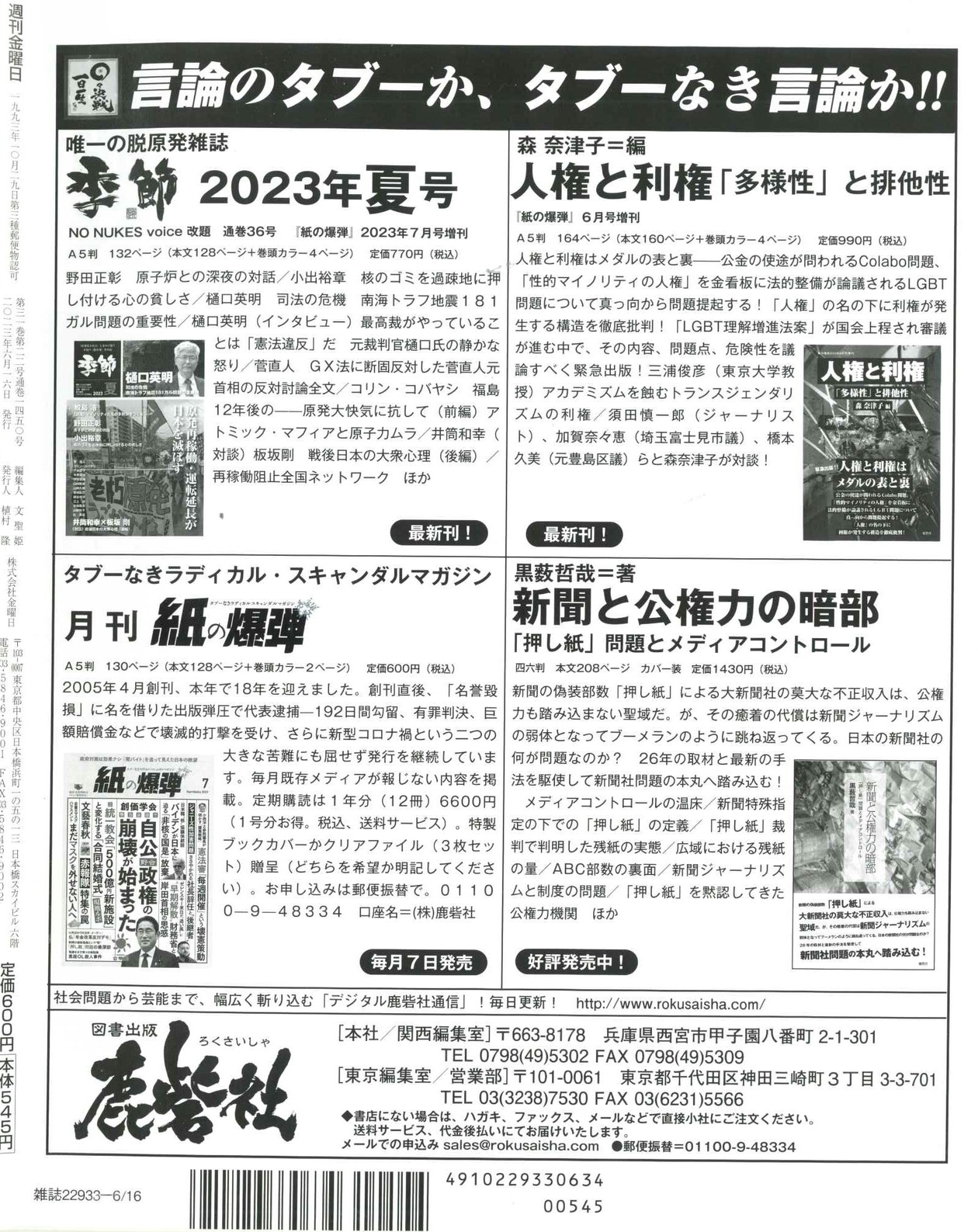

『週刊金曜日』6月16日号掲載鹿砦社広告 ◆『週刊金曜日』への広告掲載について

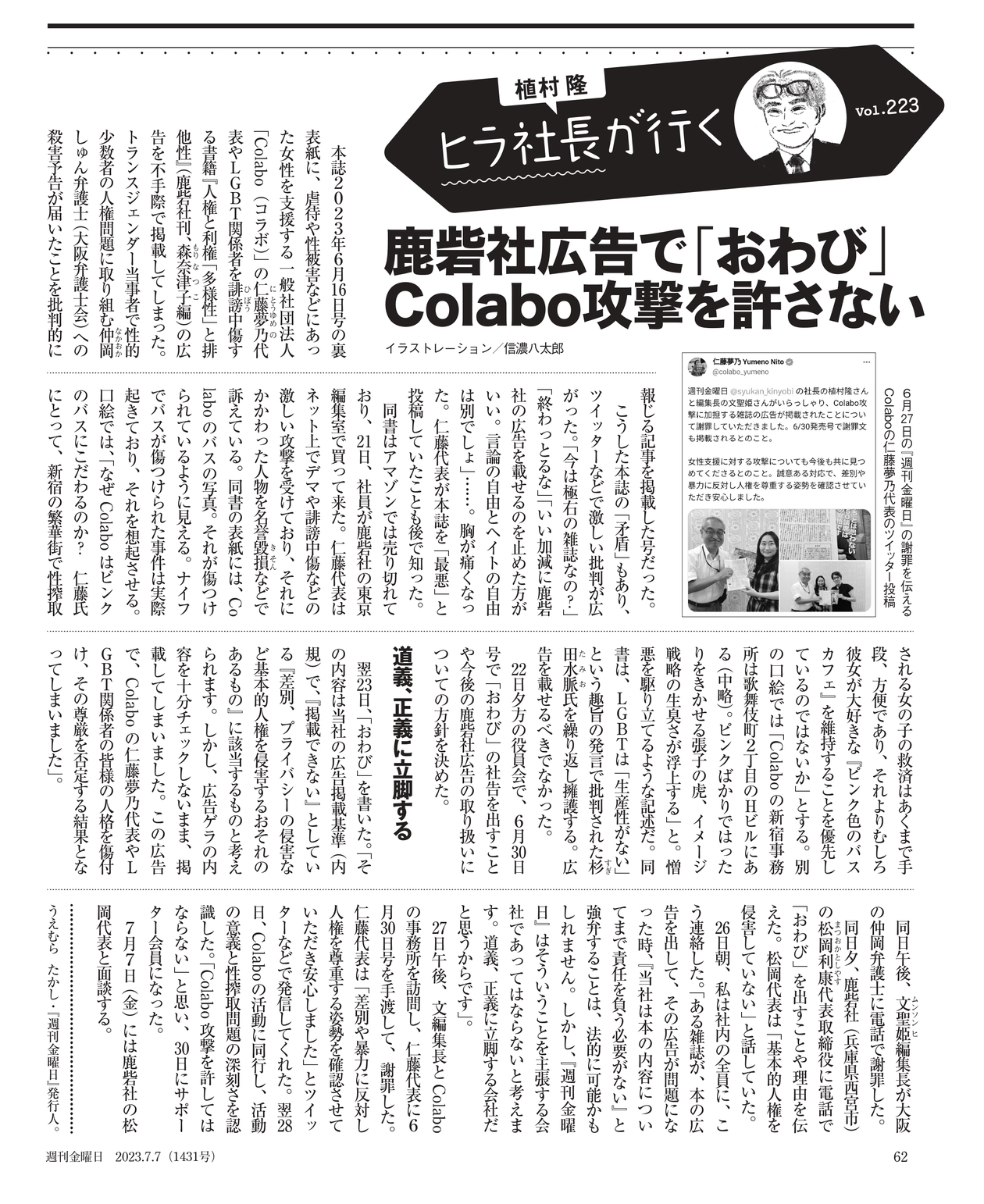

問題とされる、5月23日発売の『人権と利権──「多様性」と排他性』(紙の爆弾6月増刊号)は、総じて評価も高く、発売直後から売行きは快調です。元々フォロワーが多い編者の森奈津子さんがTwitterで積極的に発信されたことで、発売直後Amazonから700冊余の発注があり、その後在庫切れの状態が続くや、私たちの意に反しAmazonでは2倍以上の高値を付けて出品されているほどです。

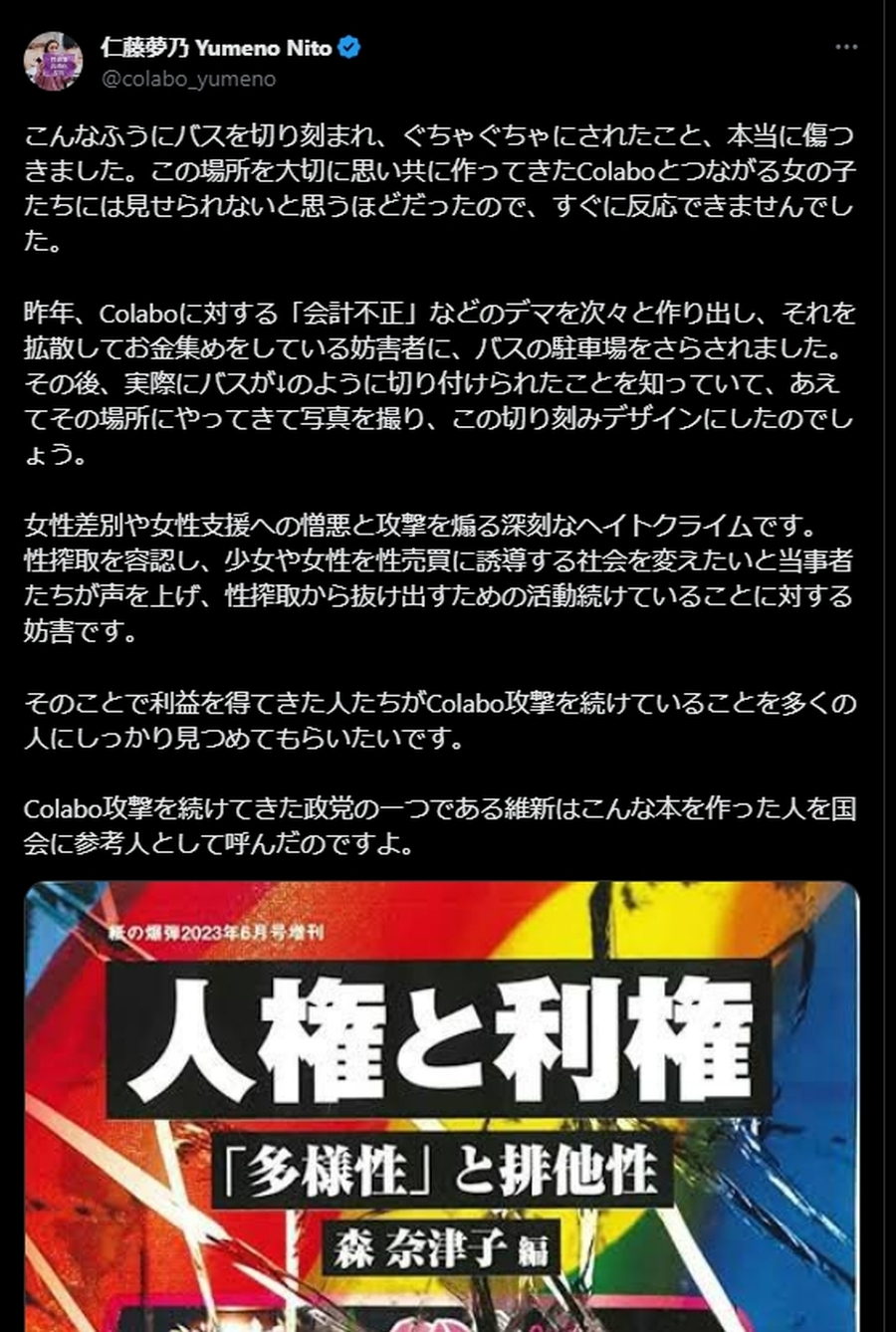

ところが、発売後1カ月近く沈黙していたColabo仁藤夢乃代表が6月19日突然、その表紙とグラビアに対し言い掛かりをつけてきました。Colabo問題について言及した須田慎一郎さんと森奈津子さんの対談に対してはまったく批判も言及もしていませんが、せっかくならそこまで批判、言及していただきたかったものです。

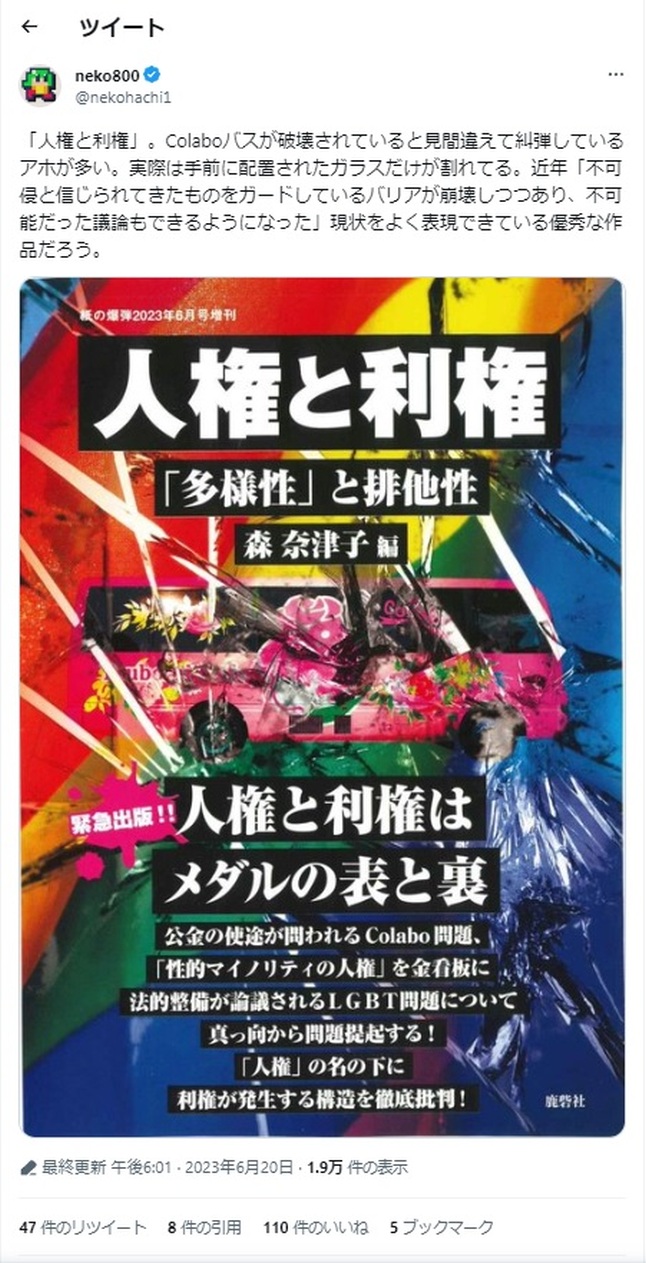

仁藤夢乃Colabo代表の6月19日付けツイート この仁藤代表のツイートを合図に、仁藤代表とつながりの強いColabo弁護団・太田啓子弁護士や影書房らが先頭になりColabo支持者らによって、対談者の一人、加賀奈々恵(ななえ)埼玉県富士見市議に対してネットリンチをするに至り炎上した感があります。

さすがに、こうしたことで長年の有力な支援者がColaboへのカンパを停止するに至ったといいます。加賀市議は、その直後コロナに罹り療養されていますが、彼女への激しいバッシングを私に向けるために6月23日付けの「緊急アピール!」を発信した次第です。

Colabo支持者、特に影書房や太田啓子弁護士らによる加賀市議に対するネットリンチを植村社長はどう思われるか、あらためて明らかにされたい。

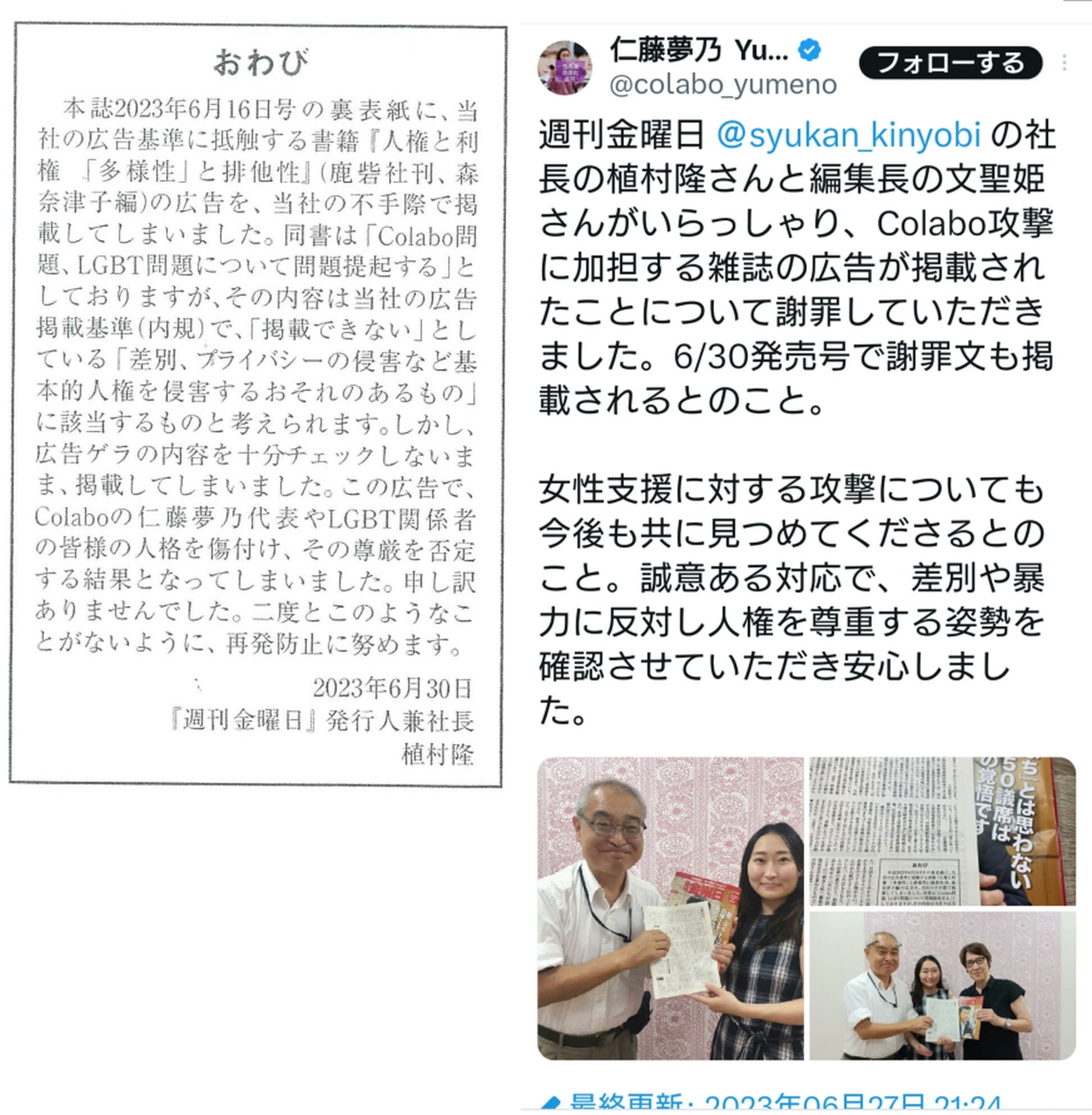

さらに『週刊金曜日』6月16日号に掲載した鹿砦社広告の4分の1のスペースにすぎない『人権と利権』の部分に対しクレームが殺到し、あろうことか『金曜日』の植村隆社長(慰安婦訴訟の代理人かつ事務局長はColabo弁護団の一人でもある神原元弁護士)が、広告主や編者を飛び越して、編集長ともども仁藤代表を訪ね謝罪しています。株式会社対株式会社間の取引に於いて、商習慣上、道義上、信義上、長年有料広告を出広してきた鹿砦社を先に訪問し協議するのが筋でしょう。順序が逆です。植村社長はビジネス経験が皆無の中、社長職に就かれたことで世事に疎い方のようです。

世事に疎いといえば、植村氏が『金曜日』の社長に就任された直後、鹿砦社は歓迎の食事会を東京ドームホテルの高級日本料理店の個室で準備しながらも、待てど暮らせど現われず、来られたのは約束の時間から40分ほど後でした。お店の方も料理の準備があり渋い表情をされていました。常識的にこれはない!さらには、私たちが友好の気持ちを込めて歓迎会を催したのですから当然料金は私たち鹿砦社が全額支払うべきで、そのつもりだったのですが、何を思われたのか、割り勘にしてくれと言われ、とんだ大恥をかきました。ビジネス上の常識がわからない人とは付き合えないな、と思った次第です。

ここで、ちょっとした行き違いがあったことを申し述べておきます。

6月23日(金)夕方、植村社長からお電話があり、『人権と利権』が載った広告で抗議が殺到し困っているという主旨でした。午後にもあったそうですが、私は神戸にちょっと大事な取材に行っており、帰社してから2度目の電話で話しました。この際、植村社長は、「謝罪文を出す」旨言われたということでした。私にこの記憶がなく、おそらく「言われた」というのであれば言われたのでしょうが、私は取材から戻って疲れていたこと、来客中だったこと、あるいはまさかすぐに謝罪文を出すとは商習慣上も道義上も信義上も思ってもみなかったことなどで、それを聞き逃がしていたかもしれません。

週が明けた6月27日(火)午後15時29分、私のほうから植村社長に、

すると、同日18時19分に植村社長から、

一気に「おわびの社告」を『週刊金曜日』6月30日を掲載することを聞き逃していて、同誌6月30日号に「おわびの社告」が掲載するとあり驚いた次第です。

そして、もっと驚いたのは、仁藤代表と植村社長の2ショット画像が仁藤代表のツイッターに掲載され、仁藤代表の“勝利宣言”ともいえる一文が27日夜に発信されていたことです。これは知らず、翌28日、ある方が教えてくれて知った次第です。当初から、広告主の鹿砦社とは話し合うつもりはなかったのですね。本社訪問は善後策を話し合うのではなく、広告掲載打ち切り(取引停止)を伝えに来られたということでしょうか。

[左]『週刊金曜日』6月30日号掲載「おわび」。[右]Colabo仁藤夢乃代表の『週刊金曜日』に関する6月27日付けツイート とはいえ、植村社長が、電話一本、メール一本で通告するのではなく、わざわざ東京から関西の鹿砦社本社を訪問され誠意を示さたことには敬意を表します。

植村社長は、前社長の北村肇さん(故人。私と同学年)の指名で社長に就任されたと認識していますが、北村さんと私との合意で開始した『金曜日』への広告出広が、こういう形で今後なくなるというのは遺憾です。広告出広をどちらから持ち掛けたか、確たる記憶がありませんが、定期購読者が減ったり200万部の超ベストセラー『買ってはいけない』で得た“備蓄米”(資本蓄積)も底が見えてきたような時期でしたので、北村さんからの提案だったのではないかと思います。そうでないと、私から敷居の高い『金曜日』に広告を出させていただくという話にはならないでしょう。

北村さんは、『サンデー毎日』編集長時代、「芸能界のドン」といわれたバーニングプロダクションと、この創業者社長・周防郁雄追及キャンペーンを張り、『週刊文春』の告発以前の1990年代半ばからジャニーズ事務所と、この創業者社長・ジャニー喜多川の未成年性的虐待を追及してきた私たち鹿砦社のスタンスを理解され、学年も同期ということもあり懇意にさせていただきました。つまり、お互いに芸能界のメディア・タブーを追及したことへの共感です。

そうして、死期が近づいていた頃、私が上京した折、長く時間を割いていただき、これが生前お会いした最後となりました。北村さんからは「私がいなくなっても『金曜日』をこれからもよろしく」と言われ、「勿論です。広告もこれまで通り続けます」と返したことを覚えています。

北村さん、御意に添えないことになりましたよ。『金曜日』にはもう広告を出せず残念でなりません。

『金曜日』前社長・北村肇さん(故人) ◆『人権と利権』への評価と誤読・誤解

本書『人権と利権』は、ちょうど「LGBT理解増進法案」の国会審議に入る時期とも重なり、永田町界隈ではよく読まれていたようです。このことにより、編者の森奈津子さんが突然、参議院内閣委員会参考人質疑前日朝に電話で依頼があり参考人として呼ばれ発言しています(この評価についてはここでは述べません)。

そういうことが複合的に次々と起こり話題を呼んでいて、結果売上に貢献したようで皮肉なものです。

さて、植村社長が仰るように果たして『人権と利権』は「差別、プライバシーの侵害など基本的人権を侵害するおそれのあるもの」でしょうか? 私はそう思いません。各々の世界でそれなりの経験も名もある何人もの方の力を借りて一所懸命作った本をそう詰(なじ)られると力が抜けます。

私や森さん、その他の対談者、寄稿者らは、きのうきょう出てきた編集者や作家、研究者、ジャーナリストではありませんから、「差別」や「プライバシーの侵害」のイロハぐらいは周知しています。私は1970年代、狭山裁判が盛り上がり、同時に糾弾闘争や八鹿(ようか)高校事件以来差別問題については私なりに長年思慮してきました。八鹿高校事件では私の大学の先輩が暴行を受けたことで尚更です。

また、グラビアページで仁藤代表の顔写真を撮影し掲載したことを「肖像権の侵害」だとおっしゃっていますが、これは(仁藤代表のような)著名人や公人は、自らが大衆の強い関心の対象となる結果として、必然的にその人格、日常生活、日々の行動等を含めた全人格的な事項がマスメディアや大衆等による紹介、批判、論評等の対象をなることを免れませんから、そして表現の自由や言論・出版の自由が優先し、それを「肖像権」の名の下に拒絶、統制したりすることが許されない場合がありえます。これには確立した判例もありますが、おそらく植村社長が過去に在籍した朝日新聞でも、あるいはAERAや他社の週刊誌なども、そうした考えを元に、時に隠し撮りを行ったりし、紙面での写真掲載をなされていると思われます。そうでないと、写真一枚一枚被写体の人に許諾を取らないといけなくなります。無名の市井人ならいざしらず著名人や公人にとっては受忍の範囲内です。『人権と利権』に限らず、これまでこうした取材やグラビア、本文構成など行ってきました。植村社長にはお見せしましたが、ある本では、東電の勝俣会長が早朝、孫と自宅周辺を散歩しているところを隠し撮りし直撃取材を行っています。こうした取材はどこの雑誌も行っています。植村社長のような海千山千の新聞記者を経験された方が何を仰ってるんですかね。

思い返せば、これまで創業50年余の鹿砦社(関連会社のエスエル出版会含め)が出版した書籍・雑誌は年間100点として(50年余の社史の中で前半はさほど多くありませんでしたので)単純計算で3千点ほどになるでしょうか。そのうち『人権と利権』のように私が直接的に手がけた本もそれなりの数になります。芸能から社会問題まで、まさに多種多様、玉石混交で、内容的に良い本もあれば、そうでない本もありました。それでいいんじゃないでしょうか。忘れている本はほとんどなく、一冊一冊に想い出があります。出版差し止め(5回!)や訴訟になった本も何点かありますが、それがどうしたというのでしょうか。『金曜日』も敗訴した事件もありました。植村社長自身も、いわゆる慰安婦訴訟では敗訴が最高裁で確定していますよね。来社された際に対李信恵訴訟で敗訴したことを仰っていたので一応記しておきます。裁判所(官)と市民感覚が乖離する現今の司法にあって、敗訴は恥ずべきことではありません。

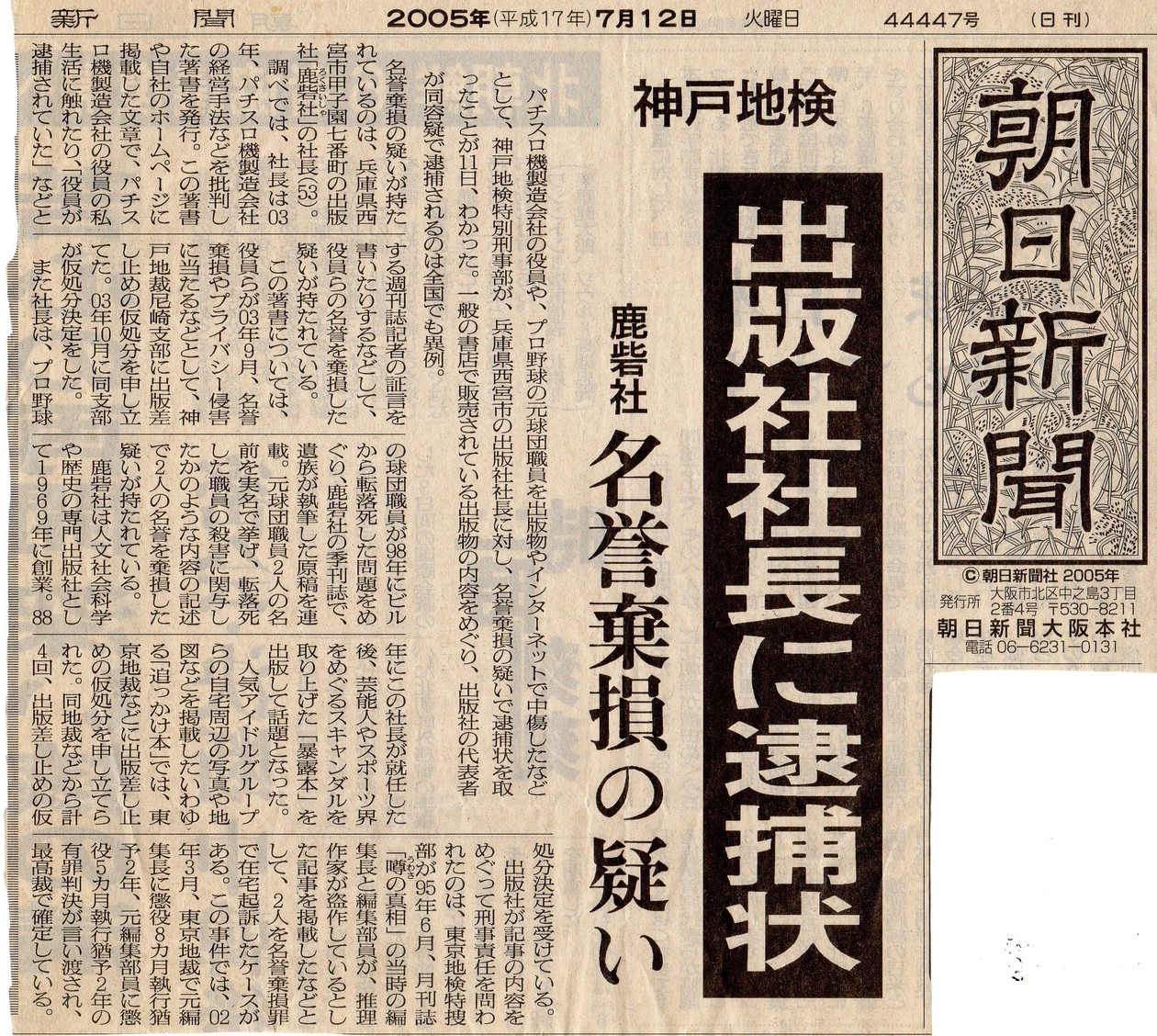

長年多くの訴訟を争いましたが、時に裁判所は市民感覚とずれている場合が往々にしてあり、裁判所の判断がすべて正しいとはいえず、冤罪や「報告事件」(植村社長、ご存知ですか?)もあります。18年前のちょうど今頃の7月12日に「名誉毀損」容疑で私が逮捕された際の対象の『アルゼ王国はスキャンダルの総合商社』という本もありました。一時ある大学の非常勤講師を拝命され、学生全員にこれを配布し後日意見を聞いたところ、問題はないという意見がほとんどでしたが、裁判所では刑事で懲役1年2カ月(執行猶予付き)の有罪、民事では賠償金600万円の判決が下され確定しました。

『人権と利権』が特段問題になるとは思えません。

本書について、ある方は次のようなメールを送ってこられました。

「わたしは、『人権と利権』はLGBT問題を提起した優れた本だと考えています。

一昨年末の『抵抗と挫折の狭間──一九七一年から連合赤軍へ』(『人権と利権』と同じ「紙の爆弾増刊」)以来久し振りに企画から原稿や対談を依頼し、一時は失明の危機にあった目の疾患をおして編集実務まで関わり、多くの方々の力を借りて完成させることができました。売行きも快調、多くの方々の評価も悪くない中で、皆様方には素直に受け入れていただき、その上で喧々諤々議論して欲しかったところです。

言論人、出版人であれば誰でも知っているヴォルテールの有名な言葉、「私はあなたの意見には反対だ。だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」を、あらためて『金曜日』と植村社長に捧げます。今回の『金曜日』の処置〈排除の論理〉は、ヴォルテールの精神に反し、今後禍根を残すことでしょう。

後日、問題箇所を書面で送っていただけるということですのでお待ちしたいと思います。

◆『人権と利権』出版の経緯

以下、本書を出版するに至る経緯を申し述べます。

① 昨年11月、対藤井正美訴訟(藤井は元鹿砦社社員でカウンター/しばき隊の中心的活動家。ここでは詳しく述べませんが、本通信バックナンバーや大学院生リンチ事件関連書を参照してください)が終結し、すべてのM君リンチ事件関係の訴訟が終わり、ホッとしていたところに、M君リンチの加害者側に立って弁護した神原元弁護士らが元ゲームクリエーター暇空茜(仮名)さんに対し、有名になった「リーガル・ハラスメント」だとして訴訟を起こしたと記者会見、「Colaboと仁藤夢乃さんを支える会」が結成され、その賛同人に李信恵、辛淑玉、北原みのりらМ君リンチ事件加害者とこれに連がる者たちが名を連ねていることで自然と注目しました。

それまでColaboについては、その活動舞台が東京だったこともあり、詳しくは知らなかったのですが、私なりに調べたら1千万円単位の大金(補助金)が毎年どんどん入っていることに驚きました(問題になった2021年度は2600万円。22年度は4000万円余とされますが、この会計問題は不明)。他のボランティア団体やグループは、自己負担で慎ましくやっているところがほとんどで、なんでColaboや、Colaboと連携する「ぱっぷす」「若草プロジェクト」「BONDプロジェクト」ら一部の団体だけが優遇されるのか、疑問を覚えました。

また、ちょうどコロナで猶予されていた国税の納税に四苦八苦し(零細企業の鹿砦社の規模で毎月最低150万円、時に250万円納付)、これがあと1回でようやく終わりに近づいていたところで、苦しんで税金を払ったのに、一方で簡単に公金を手にし杜撰な使途と管理をしていることに怒りさえ覚えました。暇空さんが公金の使い道に疑問を持ち、この住民監査請求を行ったことは理解できました。おそらく神原弁護士や李信恵らが関わっていなければ注目することもなかったかもしれません。

② 年が明けると「LGBT理解増進法」の成立がリアリティを帯びて来ました。LGBT問題と同法について、Colabo同様、それまでほとんど真剣に考えてきませんでしたし、同法の内容にも無知でした。今でもまだ十分に理解しえていないところがありますが、「性の多様性」「マイノリティの人権」などの美名に惑わされ、この裏を知るにつけ、疑問は沸くばかりでした。ここでも利権が発生しています。ColaboにしろLGBTにしろ裏では利権だらけではないか。この法律が利権団体の集まり「LGBT法連合会」+野党案で成立すれば、世の中、大変なことになると思いました。加えて、中核派の区議が反対した東京杉並区のように地方・地域行政では先行してLGBT条例がどんどん成立したり利権団体が侵食しつつあり、公教育への進出や女性トイレの廃止などの現実も知りました。果たしてこれでいいのか? まだコロナで落ち込んだ会社立て直しに四苦八苦しているさなかでしたが、疑問がどんどん煮詰まり居ても立ってもおれませんでした。

「LGBT理解増進法」は、利権団体の集まり「LGBT法連合会」、超党派の国会議員の集まり「LGBT議員連盟」(岩屋毅会長=自民党、稲田朋美副会長=自民党)らが右、左関係なく蠢き、国民的な議論も合意もなく短期間の審議で通ろうとしていました。岸田首相の側近の失言や首相謝罪、駐日米大使のプッシュなどで「LGBT法連合会」などはみずからが盛り込んだ法案で、首相側近の失言と首相謝罪をいいことに与党も抱き込み国民にあまり知られる前に成立させたかったとさえいわれています。

③ この「LGBT理解増進法」の野党案は「LGBT法連合会」の意向を100%丸飲みした「性自認至上主義」(トランスジェンダリズム)に基づく極端なもので、これまでの日本の文化や規範などを全否定し、女性トイレの廃止(ジェンダーレストイレへ)、女子更衣室、女湯の問題など女性・女児の人権、安心・安全を保障せず、さらに男女の肉体的性差を顧みず同等に争わせる女子スポーツの問題……こうした問題を曖昧なまま成立されようとしていました。この私の疑問は、最近意見を明らかにされた白井聡、倉田真由美らと似ていて、人間考えることは同じだと思いました。

結局、自民、公明、維新、国民4党の「与党案」が成立しました。議員連盟がどう動き幹部の岩屋、稲田議員らがどちらに投票したかは不明です。「性自認至上主義」に歯止めを掛けたことには一定の評価ができるかもしれませんが、上記したように短期間に決めるべきではなかったと今でも思っています。しかし「野党案」と「与党案」の2択しかなく、もっと時間を取り議論を尽くし女性・女児の不安を払拭し内容豊かなものにすべきだったのではないでしょうか。政治的妥協で2択しかない中で「与党案」が成立してしまいました。今後は、この「与党案」を元に成立した法律をどう改善していくべきか、もっと広く周知させ国民的議論を尽くすべきだと考えます。女性トイレにしろ更衣室にしろ女子スポーツにしろ身近な問題なのですから。少なくとも『人権と利権』は、そのために賛否はあれど問題提起したと自己評価しています。

④ 本年初めからColabo問題とLGBT問題が切迫化してきつつある中で、こうした問題に真正面から取り組んだ本もほとんでないことから、本年2月から動き出しました。当初、企画から寄稿、対談の交渉まで私が行い、『季節』春号校了後からは同誌編集者のK君にも手伝ってもらい、さらに「虎の威」を借りようと、著名な作家でLGBT問題にも詳しく、これまで多少の面識があった森奈津子さんにも参画いただき「編者」として協力していただきました。森さんとは、これまで小さな仕事しかやってもらってはおらず、さほど親しい付き合いでもなく、丸々一冊やってもらうのは『人権と利権』が最初でした。

私たちは手当たり次第に対談や寄稿の依頼を行い、年度末の慌ただしい時期もあったりして、ことごとく断られました。こうした中で、Colabo問題を追及していた須田慎一郎さんが対談を承諾され、そうこうしているところで必死に女性・女児の人権、安心・安全、女性トイレ廃止などの問題を訴えていた加賀奈々恵市議の動画を偶然見て感銘を受け当たってみたところOKをいただきました。

さらに、三浦俊彦東大教授が寄稿を、橋本久美元豊島区議が対談を引き受けてくださいました。

他にも入ってほしかった方もいますが、欲を言えば切りがありません。森さんはじめ皆さん方に、頑張っていただき「短期間でよくやった」と自己評価しています。

以上が、私が『人権と利権』を出版するに至る経緯です。ともかく、前記したようにColabo問題が社会問題化し「LGBT理解増進法」が成立しようということに対して問題提起することが目的でしたし、たとえ不十分ではあったにせよ、少なくともそれは果たすことができたと、認識しています。

⑤ 『人権と利権』の対談等を開始した当初、「LGBT理解増進法案」は「連合会+野党案」が脚光を浴び、与党や議員連盟もこれに乗り決まるのかと思っていました。それは「性自認至上主義」(トランスジェンダリズム)そのもので到底支持できるものではありませんでした。

野党3党(立憲、共産、社民)がなぜ「性自認至上主義」(トランスジェンダリズム)に毒され、これ以外の案を出せなかったのか、理解できません。野党がもっと女性の意見を聞き、これを法案に反映させていたならば、もっと支持を得たでしょうが、そうではなくLGBT利権団体の主張を100%丸飲みしてしまったところも問題です。マスメディア総体、なかんずく『金曜日』や植村社長らも「LGBT当事者」と表現されますが、私から見れば「LGBT利権団体」としか思えません。「LGBT当事者」といえば森さんらもそうで、他にもたくさんいますが、「LGBT利権団体」の一部エリートが無名無数の「LGBT当事者」の声や想いを代表しているとは言い難いと私は思います。

さすがにこれではいかんだろうと出てきたのが、のちに決まる与党+維新・国民案です。このあたりは政治的思惑も入り乱れて、複雑で、すんなりと理解できません。ここにも私たち国民総体の理解がなされない一因があるようです。

先の国会で「LGBT理解増進法」が成立した事実は事実として認め、今後国民的な議論を尽くし、より良い法律に改変、豊富化されていくことを望みます。この場合でも、一部団体への利権は排していかなければなりません。

◆とりあえずのまとめとして──

長く書き連ねてまいりました。そろそろまとめに入りましょうか。

『人権と利権』に於いて私たちは、これまで〈聖域〉とされメディア・タブーとなっていたColaboとLGBTの問題に触れ、時に厳しい批判を行っています。私たちは「攻撃」(「ヒラ社長が行く)など行っておらず、あくまでも批判、公正な論評を行ったつもりです。それを「攻撃」と詰られれば、何とも言えませんが、『週刊金曜日』や書籍・ブックレットなどで丸ごと反論していただくことを望みます。

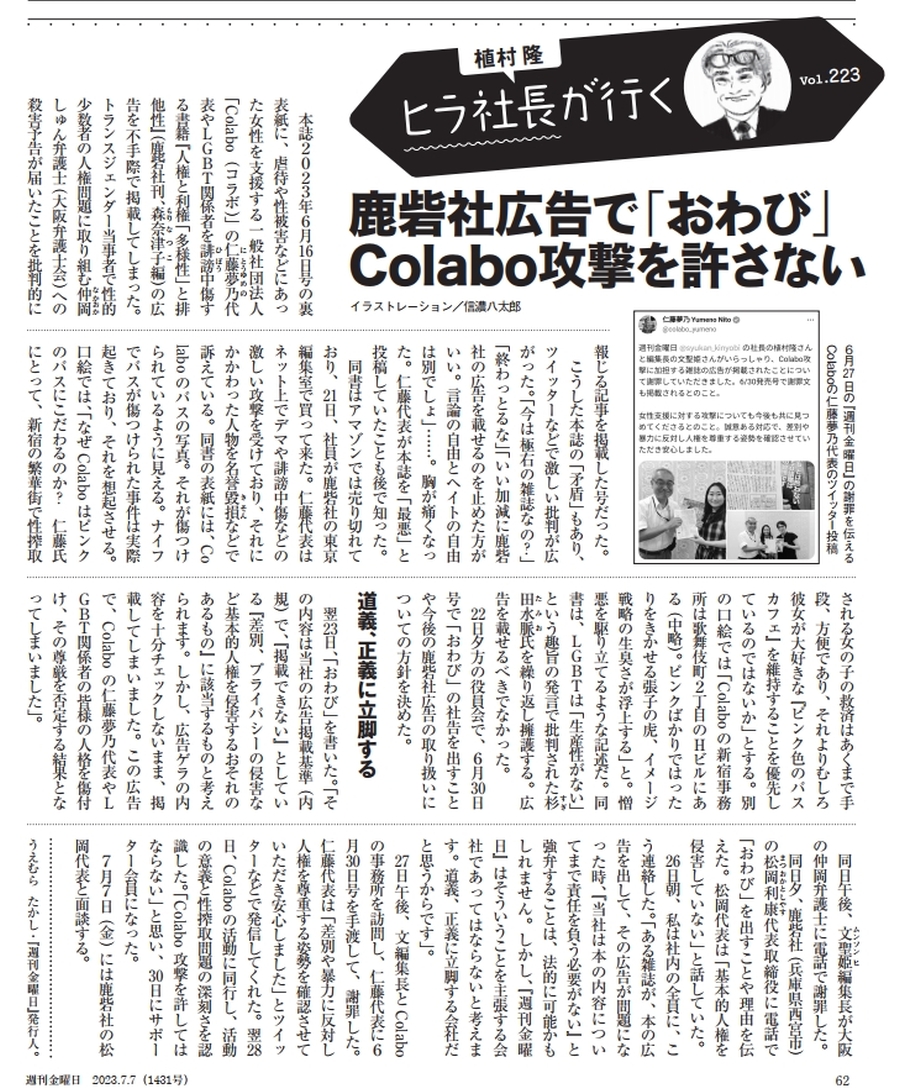

『週刊金曜日』7月7日掲載「ヒラ社長が行く」 植村社長らは、ColaboやLGBTが絶対善として思い込み、これらをちょっとでも批判することは許さない、たとえ小さな広告でも許さない ── まるで言論統制です(広告も言論です)。

『人権と利権』という本が『週刊金曜日』という、権威あるオールド左翼雑誌によって事実上「ヘイト本」「差別本」認定され、編者の森奈津子さんも「ヘイト本作家」、鹿砦社も「ヘイト出版社」の汚名を着せられました。遺憾なことです。逆の評価もありますから救われますが、定期購読1万人(植村社長談)の影響力ある老舗雑誌にそう認定されたのですから、影響は決して小さくありません。「ヘイト出版社」には「ヘイト出版社」の意地があります。不当な〈排除の論理〉に抗し、創業50年余の苦難の歴史で培ってきた意志を持って、私たちは私たちの道を突き進み汚名を払い除けねばなりません。

さて、編者の森奈津子さんについて少し触れておきます。

森さんといつ出会ったか記憶にありませんが、2018年に「デジタル鹿砦社通信」にて6回インタビュー記事を掲載していますので、この前だと思います。その後、「デジタル鹿砦社通信」に11回連載し、これは『人権と利権』に再録されています。また、大学院生リンチ事件関連本『暴力・暴言型社会運動の終焉』に9ページほど寄稿いただいています。『人権と利権』まではそれぐらいですで、『人権と利権』が当社では初めてのまとまった仕事になります。

森さんもみずからカミングアウトされていますが、森さんのお連れ合いは難病で森さんが24時間介護をやっておられることと、森さん自身乳がんで片方の乳房を切除していながら、このような困難な情況にも負けず頑張っておられます。しかし、森さんの言論活動をよく思わない一部の者が、こうしたことを揶揄し非難しているツイートを見かけます(特に共産党党員、及び同党支持者)。「人権」を嘯くなら、これはいただけませんし、即刻やめるべきです。

昨今亡くなりましたが、現在、鈴木邦男氏は、右左関係なく評価されています。私たちが氏の代表作『がんばれ!新左翼──「わが敵・わが友」過激派再起へのエール』(1989年)を出版した頃は、(特に新左翼周辺から)かなりバッシングされました。理解者や味方はほとんどいませんでした(リベラル/左派系で理解者といえば遠藤誠弁護士、筑紫哲也、田原総一朗氏ぐらいでしょうか。遠藤、筑紫氏は故人)。ちょっと似たケースです。

『人権と利権』、そしてこの編者・森さんは、しばき隊系は無論、いわゆる「リベラル」「左派」「野党」系からもバッシングの嵐にありますが、いつか「リベラル」「左派」「野党」系の方々の中から理解される日が来るものと信じています。今でも一部理解されている方はいますがごく少数です。

最後にもうひと言──。「顰蹙は金を出してでも買え」とは、カリスマ編集者の幻冬舎・見城徹社長の有名な言葉ですが、『人権と利権』がオールド左翼雑誌と左翼教条主義者らに「顰蹙」を買ったのであれば、まさに言いえて妙だといえるでしょう。(本文中、一部を除いて敬称略)

※読者の皆様へ。長い文章となりました。一所懸命書きました。最後までお読みくださり有り難うございました。事実誤認の箇所など発見されましたらご指摘ください。また、誹謗中傷ではなく、前向きなご意見、ご批判もお寄せください。

送り先:matsuoka@rokusaisha.com ファックス 0798(49)5309 です。

植村社長へ。7月7日の面談で、6月23日のような記憶違いや誤認などがございましたら、ご指摘ください。

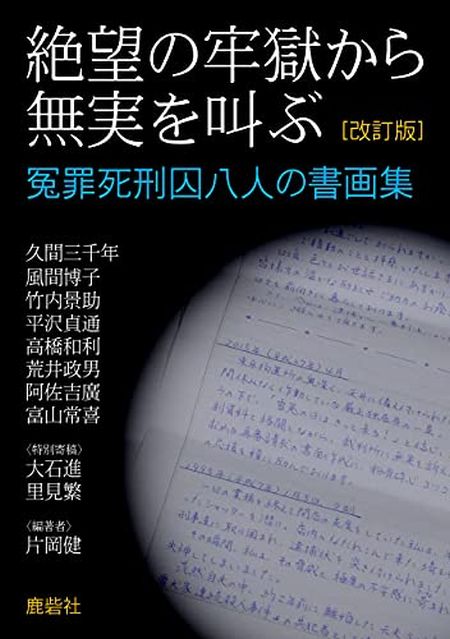

森奈津子編『人権と利権 「多様性」と排他性』 定価990円(税込)。最寄りの書店でお買い求めください