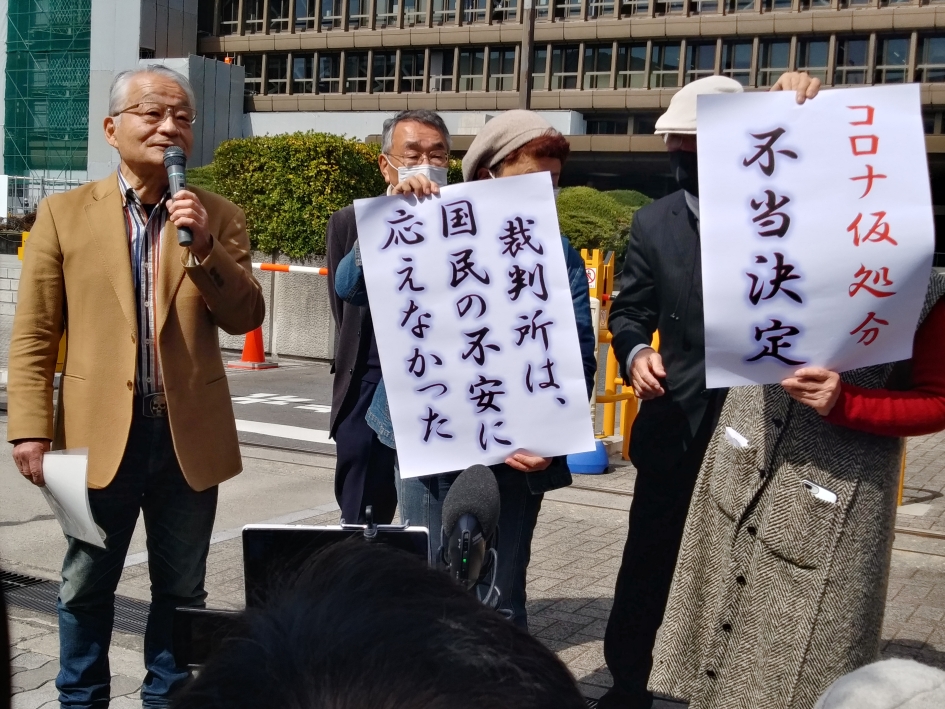

3月17日、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は、昨年5月18日、福井県、大阪府、兵庫県、京都府に居住する6名が申し立てた、新型コロナウイルスが収束するまで福井県の7つの原発を止めよとの仮処分の申し立てを却下した。決定は、避難計画の不備だけでは、原発差し止めの理由にならないと判断したが、弁護団は緊急声明で以下のように反論と抗議を行った。

「船舶安全法は救命ボート不備の時は、ほかの部分が完璧でもその船舶の運航を禁止し、航空法は、脱出シュート、酸素吸入器不備の時は、ほかの部分が完璧でもその航空機の運航を禁止している。原発は、それらよりもはるかに甚大な被害をもたらす。原発の運転に際して、万が一の事故に備える避難計画の実行性を求めないことは極めて不合理であり、人の生命、健康を軽視する判断である。避難計画に実行性がない場合はそれのみで原発の運転を禁止すべきことは、上記船舶安全法、航空法の精神から明らかである。(中略)本件決定が、福島原発事故を経験してもなお、住民らの命、健康に直結する避難計画の実行性の判断から逃げたことは決して許されるものではなく、強く抗議する」。

◆被ばく回避とコロナ感染防止は両立できない

今回の仮処分の申し立ては、コロナウイルスの感染拡大の危険性のみを争点にしていた。コロナウイルス感染拡大防止には、こまめな消毒、うがい、マスク着用、換気のほか、「密集」「密閉」「密接」の3つの「密」を避けることが重要とされている。申立人らは、コロナ禍で原発事故が起き、避難を余儀なくされた場合、放射能からの被ばく回避と、コロナの感染予防対策は両立できない、避難計画に実行性がないから止めるべきと訴えてきた。

3・11の教訓から、日本国内でも「5つの深層防護」の重要性が求められてきた。「5つの深層防護」とは、1979年アメリカのスリーマイル島事故や86年チェルノブイリ事故をきっかけに、96年IAEAが確立してきた原発の安全対策で、第1層、機器の故障・異常の発生を防止する。第2層、機器の故障・異常が発生したとしても設備などへの異常の拡大を防止し、事故に至るのを防ぐ。第3層、異常か拡大したとしても、その影響を緩和し、過酷事故に至らせない。第4層、維持が緩和できず、過酷事故に至っても、外部への放射性物質の漏出による影響を緩和する。第5層、過酷事故による外部への放射性物質の漏出による影響から、公衆の生命・健康を守る(避難計画)、というものだ。

IAEAはこれら5つの防護策の関係について「異なる防護策の独立した有効性が、深層防護の不可欠な要素である」としている。つまり「第3層で防護するから第4層は心配しなくてよい」と考えたり、過酷事故にならないから避難の計画をしなくてよいと考えるのは間違いで、逆にいえば、避難が安全にできないなら、それだけで原発は止めなければならないということだ。

◆通常でも困難な「避難計画」、コロナ禍では不可能

通常の原発事故での避難でも、計画通りに進まないことは、3・11の経験からも明らかだ。申し立て人の一人、福島県浪江町から兵庫県に移住してきた菅野みずえさんは、事故当日、大熊町の職場から自宅まで、普段車で45分の道のりを約3時間30分かかったこと、避難所では自分の布団と隣の人の布団の端が折り重なるほど密状態だったと話された。そこにコロナ対策が加わるのだ。

昨年6月内閣府が出した「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方について」によれば、「自宅などで屋内退避を行う場合などには、放射性物質による被ばくを避けることを優先し、屋内退避の指示が出されている間は、原則換気は行わない」とある。「自宅など」には避難所も含まれるが、大勢の人たちが集まる避難所で換気しないということは、コロナの感染拡大を進めてくれというようなものだ。

また福井県の「新型コロナウイルスに備えた避難所運営の手引き」によれば、避難所のスペースは、一般避難者には従来の2倍の約4平方メートル(2m×2m)が必要とし、その上約2メートルの通路を確保するとある。これを美浜原発が事故を起こしたと想定した場合、美浜町のPAZ及びUPZの人口37万9,446人に必要な避難所のスペースは、東京ドーム44.6個分となる。このような避難所を確保することは、事実上不可能なのだ。

◆コロナ禍での原発運転は危険がいっぱい

昨年のコロナ発生後、各地の原発で感染者が続出したが、1月24日にはついに、玄海原発でクラスターが発生し、400人の作業員が出勤停止になった。原発は通常の運転時で1日1,500人、定期検査時には3,000人もの作業員が働くが、通勤時の車両、待機場所、脱衣場、休憩室など、いずれも3密状態を強いられる。

福井県の原発には、感染者が多発する大阪などから作業員がいくことも多いが、末端の下請け業者などでは、作業員の健康管理などまともにやれてないことが多く、感染者が一人でも紛れ込めば、感染は一挙に拡大するだろう。しかも平時でなく過酷事故が起きた有事であるならば、「工事の遅れ」などでは済まされない。事故後、緊急対策室で吉田所長が大声で作業員に指示する動画を見た人も多いだろうが、コロナ禍では、ソーシャルディスタンス2メートル取った離れた場所から、唾を飛ばさないように小声で「ベント! ベント!」「注水しろ!」などと指示しなくてはならないのだ。そんなことでは、原発の暴走は止められない。しかし、コロナ対策を無視し、マスクを外し唾を飛ばしながら、大声で作業員に指示し続ければ、あっという間に作業員間にコロナが蔓延するだろう。

◆コロナ禍で原発を動かす危険性

関電の原発は、昨年末にはすべて止まっていたが、今年に入り1月大飯原発4号機が稼働し、3月7日には高浜3号機が軌道、高浜1,2号機、美浜3号機の老朽原発の再稼働が画策されている。

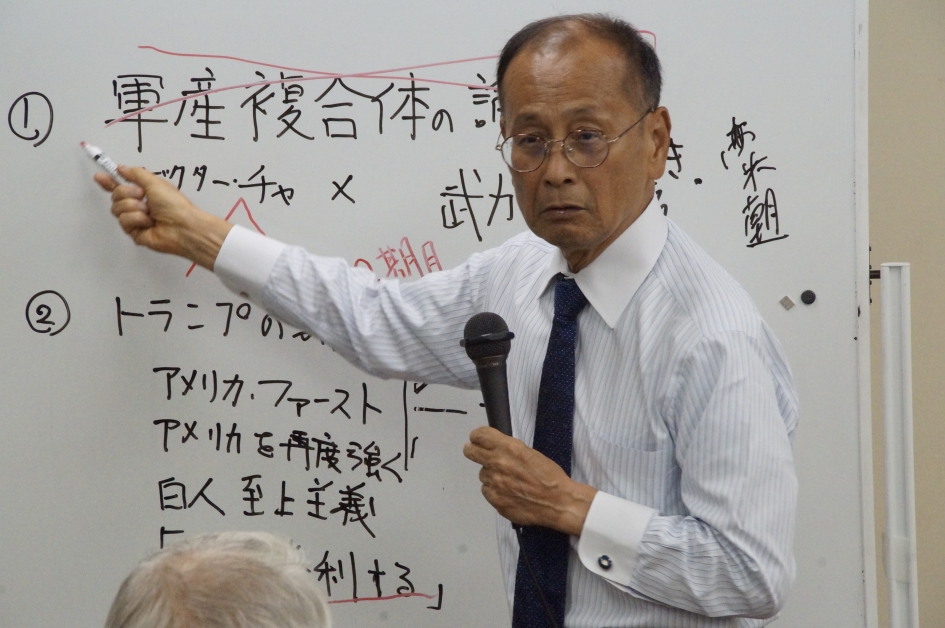

今回、申立書と同時に提出された意見書で、原子力コンサルタントの佐藤暁氏は、地震など自然災害が発生した際の、コロナ対策と原発事故対応の困難さを「難度の高いジャグリング」にたとえ、こう表現した。「原子力災害の被災者、自然災害の被災者、そして感染者の3個の球を、どれも地面に落とさないよう器用に回し続けなければならないのだが、少し手元が狂うとあっというまに3個とも落ちてしまう」と。

そしてこう訴える。「パンデミックも自然災害も人間がコントロールできないが、唯一コントロールできるのは原発事故のリスクであるのだから、原発をどうしても諦めないにしても、せめて手の中にすでにパンデミックという1個の球があるとき、原発事故の発生リスクを排除し、もう1個がこれに加わるのを予防するという案に合意できないか」と。

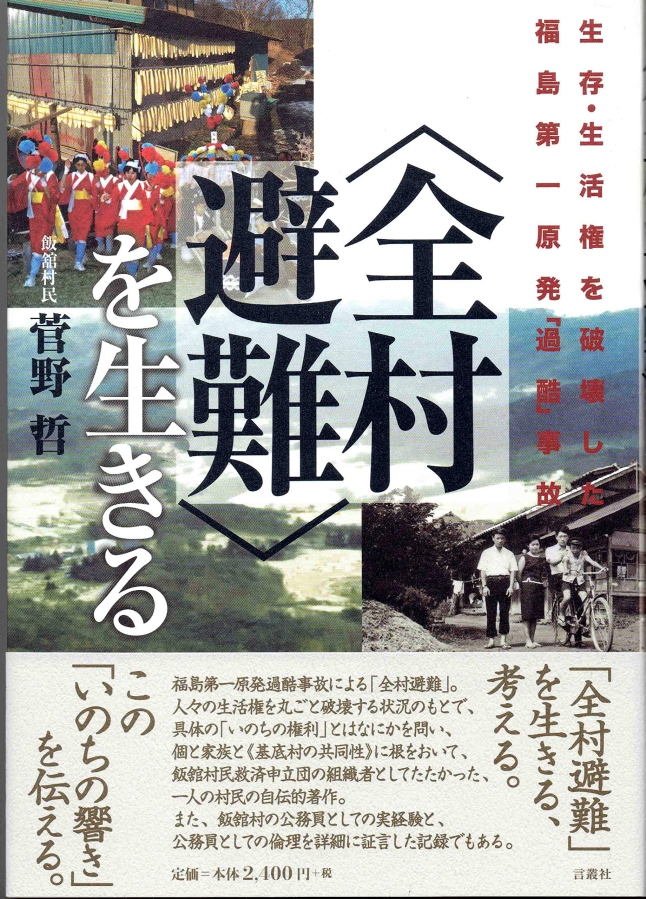

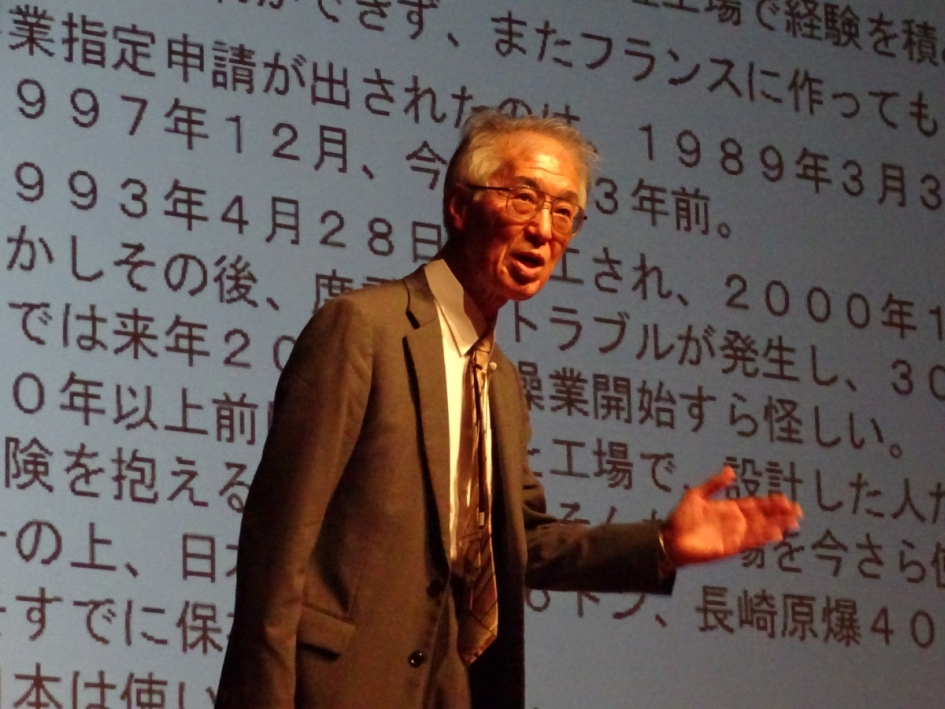

今回大阪地裁は、この合意にノーをつきつけた訳だが、そもそも福島の事故の収束もできない国が、コロナを収束できるはずもなく、最悪の事態を回避させるには、私たちが、原発を止めさす闘いを、(昨日、菅野みずえさん、水戸喜世子さんらから何度も発言されたが)地道に地道に広めていくしかないのだ。

▼尾崎美代子(おざき みよこ)

新潟県出身。大学時代に日雇い労働者の町・山谷に支援で関わる。80年代末より大阪に移り住み、釜ケ崎に関わる。フリースペースを兼ねた居酒屋「集い処はな」を経営。3・11後仲間と福島県飯舘村の支援や被ばく労働問題を考える講演会などを主催。自身は福島に通い、福島の実態を訴え続けている。

◎著者ツイッター(はなままさん)https://twitter.com/hanamama58